国際基督教大学(ICU、東京都三鷹市)は4日、シンポジウム「聖なる聲(Sacred Voices)」を、ICU大学礼拝堂で開催した。学内外から約450人が集まり、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教の「聲(こえ)」による祈りの響きを味わい、宗教の壁を超えた対話の時を分かち合った。

礼拝堂にキリスト教以外の宗教者が集まり、その祈りの声に耳を傾けるというこの日のシンポジウムは、音楽をリベラル・アーツ教育における中心的な科目とするICUにとっても新し試みだ。宗教が人々の間に壁を作ることが多い中、世界中のさまざまな信仰や音楽文化を理解し、尊重し合い、それぞれのコミュニティーの絆を深めることを期待する特別なシンポジウムとして1年以上かけて準備が進められてきた。

シンポジウムを企画したICU宗教音楽センター長でICU上級准教授のマット・ギラン氏は開会あいさつの中で、言葉や声に霊的な力が備わっていることを、ヨハネによる福音書1章1~5節を例にして語り、その上で音楽についても、世界のほとんどの宗教で重要な要素であることを伝えた。

プログラムの第1部は、グレゴリオの家宗教音楽研究所所長の橋本周子氏が率いるカペラ・グレゴリアーナによるグレゴリオ聖歌から始まった。グレゴリオ聖歌は、ローマ・カトリック教会のミサだけでなく、修道院の日々の聖務の中でも歌われるという。この日は、「復活の主日・日中のミサ」と「復活節の聖務日課より アンティフォナと詩篇95」の2曲が披露された。

日本でも10数年前から、「癒やしの音楽」として広く一般に知られるようになったグレゴリオ聖歌だが、今日のような形になったのは西暦750年以降。カロリング朝フランスにおいて発展したとされている。橋本氏は、聖書に倣った生活を送っていた修道士たちが、聖書の言葉を全て暗記し、共同生活の祈りの中でグレゴリオ聖歌のメロディーが生まれたことを語った。また、当時の楽譜には音の高低は書かれておらず、代わりに指揮者の手の振り方や目の配り方などの記号が記されており、それで演奏を調整していたという。

これらは、当時の神学や聖書学の教えにのっとったものであることから、グレゴリオの家でも当時の楽譜に沿って歌うようにしているという。「グレゴリオ聖歌は、聖書の言葉を世の中に響かせるために歌われたものです。音楽よりもまず言葉を大事にしていた」と、橋本氏はグレゴリオ聖歌の本来の役割を語った。

この日は、橋本氏の指導で参加者もグレゴリオ聖歌に挑戦した。橋本氏は、「もともとグレゴリオ聖歌は、範唱したものを覚えて歌ってきた。楽譜に現代語で書いてしまうとグレゴリオ聖歌のリズムは全く失われてしまう」と話し、カペラ・グレゴリアーナの演奏をそのまままねするようにと伝え、「アレルヤ」の部分を参加者全員で賛美した。

次に登壇したは、東京ジャーミーのイマーム、ムハンメッド・ラシット・アラース氏。イスラム教の礼拝時間を告げる「アザーン」を読み上げた後、イスラム教の聖典「クルアーン(コーラン)」とイスラムの宗教歌「ナシード」を朗唱した。この日、朗唱したクルアーンは49番目の章である「部屋(アル・フジュラート)」で、18節あるうち11~13節を読み上げた。人を詮索したり、陰口をたたいたりする行為を禁じ、人々は互いに愛し合うためにつくられたことがうたわれているという。ナシードは「タラアルバドル(満月のぼった)」という歌で、楽器の伴奏を伴わないアラース氏の歌声が礼拝堂に響いた。

アラース氏は、クルアーンを暗唱できる人物に与えられる称号「ハーフィズ」の持ち主。クルアーンを神の言葉だと考えるイスラム教徒にとって、ハーフィズは尊敬の対象だ。代々ハーフィズの家系に生まれ育ったアラース氏は、11歳の時に9カ月間でクルアーンの全てを暗記したという。アラース氏は、子ども時代に父親から厳しく指導を受けたことを明かしつつも、「お父さんに厳しく教えられたおかげで、今日こうして皆さんに会えた」と笑顔で話した。

また、日本でのイスラム教の状況について聞かれると、東アジアで最も美しいモスクと評される東京ジャーミー(東京都渋谷区)には、毎日平均で100人くらいの見学者が訪れていることを伝えた。アラーム氏は、オスマン帝国様式の礼拝堂はアートとしても楽しめる他、イスラム文化を知ることができるイベントも開いていると話し、こういった働きによって、日本とイスラムとの関係をさらによいものにしていきたいと語った。

プログラムの第2部では、米ルイジアナ州テュレーン大学のフルブライト=ネルー・リサーチフェローのガイ・ベック氏が「聖なるラーガ―インドの声楽―」と題して、基調講演を行った。この講演は、ベック氏によるハモンオルガンと、タブラ奏者・池田絢子氏によるタブラの演奏をところどころに加えながら行われた。題名になっている「ラーガ」とは、ヒンズー教の音楽旋法のこと。

ベック氏は、「司祭が唱える古代ヴェーダから、現在歌われるバジャンに至るまで、ヒンズー教徒の詠唱と音楽は、神聖な音に関する神学上の原則にしっかり根ざしている」と語った。そして、「音楽と神聖な音はどちらも神から生まれたと考えられている」と述べ、ヒンズー教に登場する神々が、地球上に現れたことにより、礼拝に必要な要素として、祈りと音楽が発展し、それらの神々がインド各地に降り立ったことで、その場所に祈りの音楽の流派が形成されたことを話した。

また、6世紀の南インドでは、愛と献身によって神の元に近づく考え方である「バクティ運動」が起こり、バクティ思想が、中世初期から宗教的な音楽を発展させる重要なきっかけとなったことを説明した。この時代に生み出されたタミル語の宗教詩集は、現存するインド地方の歌詞としては最古のものであり、また祈りの音楽の最初の例だという。

ベック氏は、ラーガを「それは永遠の存在であり、その意味はヴェーダ同様、演奏者や聴き手、各自で見いださなくてはならない」と話す。そして、ラーガで編曲された音楽を、バクティの精神をもって適切に演奏するならば、演奏家と聴き手は、現世と来世の両方で、イーシュヴァラ(神)の仲間となるという言い伝えがあることを紹介した。さらに、インドの音楽家の間ではこのことを、「楽音を通して、イーシュヴァラ(神)は現れる」と慣用表現になっていることも話した。

ベック氏はまた、インドの祈りの音楽は、さまざまな祈りの形式を受け入れていることや、一定の基準の許容範囲内で、宗教的な歌謡曲が音楽家や宗教指導者たちによって作曲・編曲され続けていることを明かし、保守的な宗教音楽とは違うことを説明した。また、より多くの人たちが宗教音楽に親しむことができるよう、数多くの歌集も出版されていることや、ヨガを実践する若者や、インド以外の国籍を持つヒンズー教徒や仏教徒にもバジャンが歌われていることを紹介した。

一方、伝統的なヒンズー教の音楽も、寺院や田舎の小さいな礼拝所など、インドのあらゆる場所で演奏されているという。ヒンズー教の音楽は、熟練した音楽家や熱心な信徒たちに演奏されることによって、宗教的な教えを伝える媒体となり、精神を再生させ、忘我の境地に至る手段として機能を果たしていることを伝えた。

最後にベック氏は、音楽が、ヒンズー教の実践において、欠かすことができない重要な要素であることを語るとともに、インドのみならず世界中の宗教・文化をつなげ、倫理的な規範を維持する役割を担っていることを力を込めて語った。

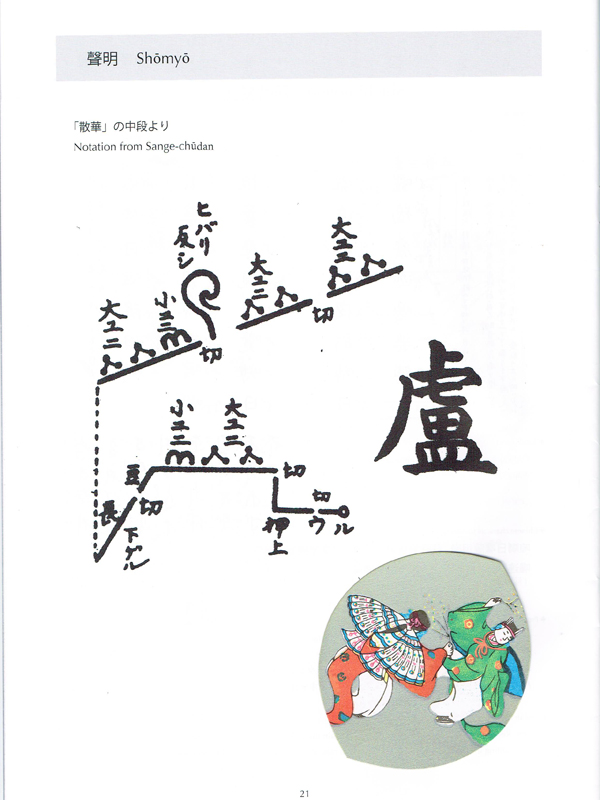

プラグラムの最後は、僧正である倉松隆観氏と、倉松氏が主宰する真言宗智山派観照会による「聲明(しょうみょう)」が僧侶たちにより演奏された。聲明とは、仏典に節を付けた仏教音楽のことで、この日は、「四智梵語」「鉢」「散華」「対揚」「理趣経」「不動讃」が歌われた。このうち「散華」では、裏面にICUのマークが入った花びらに見立てた紙が会場にまかれる演出もあった。この紙は、本来は寺院の本堂で供養のためにまかれるものだという。

聲明自体は、インドで生まれたものだが、陰陽五行説に基づいた中国の音楽理論である「五音三重譜」が基礎となっている。「五音」とは、宮・商・角・微・羽のこと。「三重」とは3オクターブのことだが、実際には2オクターブだという。もともとは口伝(くでん)だったため、楽譜に当たるものはなかったが、後世になってから楽譜に当たる「墨譜(ぼくふ)」が用いられるようになった。現在この墨譜は「博士」と呼ばれており、この日も、倉松氏が実際の博士を使って説明を行った。

博士では、旋律を示す記号が、歌詞の各文字の左側に記してあり、折線・曲線によって旋律の動きを表わしている。また、「ひばりがえし」といった実際にヒバリが巣に帰る姿を示した記号も使われており、倉松氏のユーモアあふれる解説に会場は大きな笑いに包まれた。

シンポジウムに参加したICUの卒業生は、「とてもよかった。今、宗教間の問題が至る所で起きている中、こういったイベントはとても意味があると思う。全て素晴らしい演奏だったが、特にアラビア語のクルアーンの響きに心が癒やされた」などと感想を語った。