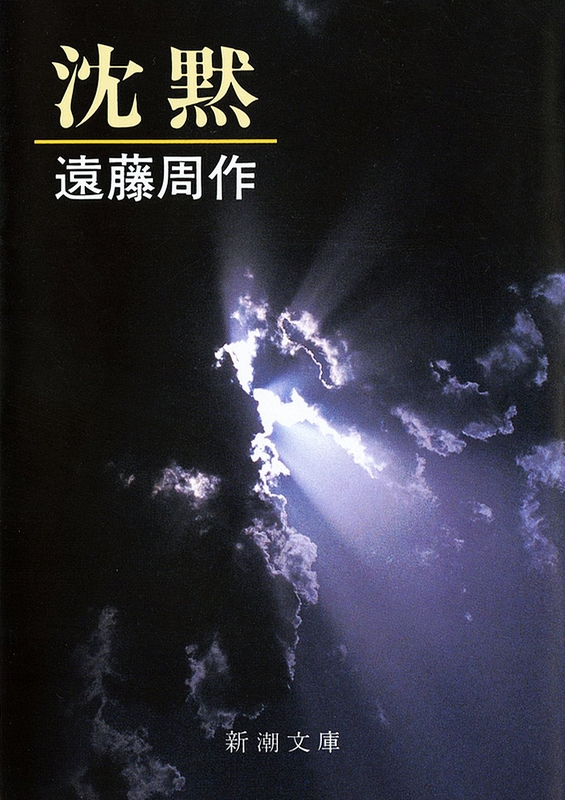

信仰か、命かの決断を迫られた外国人宣教師。キリシタン弾圧という歴史的事実を背景に、キリスト教の土着が困難な日本の風土に鋭く切り込んだキリスト教文学の金字塔。

作品について

この作品の主題となっているのは、詩篇83篇に歌われている「神の沈黙」である。

神よ、沈黙しないでください。

黙っていないでください。

神よ、黙り続けないでください。(詩篇83:1)

キリスト教信者たちの上に降りかかる迫害、拷問、処刑。人間の気力、体力を超えた苦難にもかかわらず、神は沈黙し、救いは現れない。主人公は幾度となく心で叫ぶ。「神よ、なぜ沈黙しておられるのですか」と。しかしながら最後の土壇場で、どんでん返しが行われ、絶望が希望へと変わる。主人公に救い主であるイエス・キリストが臨まれ、こう言われたからである。

「踏むがいい。お前の足の痛さを、この私が一番よく知っている。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため十字架を背負ったのだ」

すなわち、苛烈な迫害の前に棄教を余儀なくされた外国人宣教師たちの日本宣教の失敗を通して、取るに足らない最も弱い者と痛みを分かつためにイエス・キリストは来られたのだという、真の福音の土台が、泥沼のような日本社会の中に築かれたのである。この絶望のかなたに見える宣教の可能性こそ、この『沈黙』という小説の成功と著者の栄光を語るものではないだろうか。

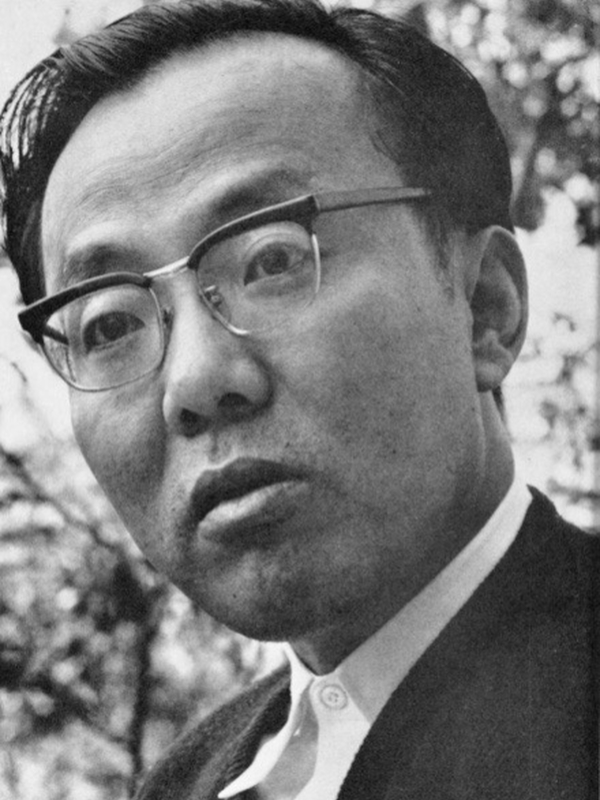

著者について

遠藤周作は1923年、東京に生まれる。幼年時代を旧満州大連で過ごし、神戸に帰国した。11歳でカトリックの洗礼を受ける。慶応義塾大学仏文科卒業後、フランスに留学。1955年に『白い人』で芥川賞を受賞する。一貫して日本の精神風土とキリスト教徒の関わりを追求し続けた。他に歴史小説やユーモア小説も多数手がける。

主な作品として、『海と毒薬』『イエスの生涯』『死海のほとり』『王国への道』『王妃マリー・アントワネット』『侍』『わたしが・棄てた・女』などがある。1995年文化勲章受章。その後も精力的に執筆活動を続けたが、1996年9月29日、肺炎のため73歳で死去した。

あらすじ

イエズス会の宣教師クリストヴァン・フェレイラは日本宣教に赴いたが、長崎で迫害を受け、「穴吊(あなづ)り」の拷問を受けて棄教したという報告が、ローマ教会にもたらされたところから、この物語は始まる。その後、同じイエズス会の宣教師セバスチャン・ロドリゴは師の志を受け継ぎ、困難をものともせず長崎に上陸する。時あたかも島原の乱が鎮圧された直後で、この地ではキリシタンに対して迫害の火が燃えさかっていた。彼はトモギという漁村に身を隠し、この地で密かに信仰を守っているキリシタンの漁民と交流を持つ。中でもジョアンやモニカは、ロドリゴに親しみを持ち、モニカは彼に白瓜(うり)をくれるのだった。

そのうち迫害は次第に激しさを増し、次々と村民が捕らえられ、残虐な拷問の末、キリシタンと判明した者は容赦なく処刑されていった。信徒のモキチとイチゾウ、そしてキチジローは、取り調べを受けた末に投獄されたが、なぜかキチジローだけが釈放された。モキチとイチゾウは水磔(すいたく)の刑に処せられることになった。これは海中に木柱を立て、それに罪人を縛り付けたまま放置し、満ちてくる潮に何日もさらした末、絶命させるという恐るべき刑罰だった。

その後、キチジローがロドリゴを裏切って密告したため、彼は捕らえられて奉行所(ぶぎょうしょ)の座敷牢(ろう)に移される。この時、奉行の井上筑後守が通辞(通訳)を通して彼の取り調べに当たった。この奉行は、ロドリゴが想像していたような暴君ではなく、ごく穏やかな老人だった。彼は友人のようにロドリゴに接し、意地を張らずにただ形だけ転べば(棄教すれば)、その後の日本での生活の面倒を見、家屋敷を与え、嫁の世話までしようと言うのだった。

しかし、これこそが罠(わな)だったのである。その後、ロドリゴの目の前でキリシタン仲間としてしばしの間交流していたジョアンとモニカ、そしてロドリゴの同僚であるガルペが処刑されるのを見た。彼らは薦俵(こもだわら)を体にまかれ、首だけ出した状態のまま小舟に乗せられ、深い所まで行ったとき、役人に槍(やり)の柄で押され、海の中に落とされた。ロドリゴは思わず叫ぶ。「おお、主よ、あなたはなぜ黙っているのです。この時でさえ黙っているのですか!」と。

その後、彼はかごに乗せられ、西勝寺という寺に連れていかれた。そこで思いがけなく、師のフェレイラと再会する。このイエズス会の宣教師は別人のように変わってしまい、すっかり俗物になりさがってしまっていた。彼はその名を沢野忠庵と改めさせられ、奉行の命令でキリスト教の誤りと不正を暴くための『顕偽録』という書物を書かされていたのである。フェレイラは、自分は「穴吊り」の拷問に耐えられなくなり、棄教したのだと告白するのだった。そして、日本はまさに沼地であり、福音の種をまいても枯れて育たないと言うのだった。

悲しみに打ちのめされていたロドリゴに新たな衝撃が襲う。彼は夜な夜な何者かのいびきで眠りを妨げられるので通辞に何とかしてほしいと言うと、通辞に同行してやって来たフェレイラは言う。「あれはいびきではない。穴吊りにされている信徒たちのうめき声だ」と。これはロドリゴの中に残されていたわずかな希望を残らず奪い取るものであった。

やがて彼に試練の時がやって来た。「踏み絵」である。フェレイラと奉行所の通辞は、彼を抱えるようにして踏み絵の準備がしてある場所に向かった。ロドリゴは心の中で叫ぶ。「神よ、なぜあなたは沈黙なさっているのですか!」と。それから、足を上げて長い間信仰してきたその対象を踏んだ。――と、その時だった。彼の心に、イエス・キリストの声が響いた。

(踏むがいい。お前の足は今、痛いだろう。今日まで私の顔を踏んだ人間たちと同じように痛むだろう。だがその足の痛さだけでもう充分だ。私はお前たちのその痛さと苦しみをわかちあう。そのために私はいるのだから)

その後、ロドリゴは岡田三右衛門という日本名を名乗り、江戸に屋敷を与えられ、奉行の庇護の下に暮らすことになった。

見どころ

犬がふたたび吠(ほ)えはじめ、部落の出口をかためた男たちが走りだしていきました。そして彼等にまじって、あの「じいさま」といわれている老人が縄にくくられて姿をあらわしました。黒い笠(かさ)をかぶった武士が馬上から何か叫ぶと老人のうしろに一列をつくり、男たちが背後を警戒しながら歩きだしました。(中略)彼等はどの家にも切支丹(キリシタン)の証拠が見つからないのを知っても、この前のように諦めて引き揚げようとはしません。武士は百姓たちを一箇所に集めて、もしすべてを白状しないならば人質をとると通達しました。しかし誰一人として口を割る者はいなかった。(IV・75~76ページ)

二十日。役人がふたたび馬を駆(か)って部落に布告にきました。モキチとイチゾウとは長崎の町を曝(さら)し者として引きまわされた上、このトモギの海岸で水磔に処せられることにきまったのです。(中略)十字架に組んだ二本の木が、波うちぎわに立てられました。イチゾウとモキチはそれにくくりつけられるのです。夜になり、潮がみちてくれば二人の体は顎のあたりまで海につかるでしょう。そして二人はすぐには絶命せず二日も三日もかかって肉体も心も疲れ果てて息を引きとらねばならないのです。(中略)その時、波の音にまじって彼等はモキチのものらしい声を聞いたのです。この青年は自分の人生がまだ消えていないことを部落民に知らせるためか、自分の気力を励ますためか、息たえだえに切支丹たちの唄(うた)を歌ったのです。

参ろうや、参ろうや

パライソ(天国)の寺に参ろうや

パライソの寺とは申すれど・・・

遠い寺とは申すれどみんな黙ってモキチのその声をきいていました。監視の男も聞いていました。(IV・86~90ページ)

遠くで鶏が鳴いている。少し開いた戸から一条(ひとすじ)の光が流れこんでいる。光の中に無数の埃(ほこり)がういている。それを司祭はじっと見つめていた。通辞は長い溜息(ためいき)をついた。「お前さまが転ばねばな、百姓どもが穴に吊られ申す」 相手が何を言っているのか司祭にはよくわからなかった。「深き穴の中に五体逆さにされて百姓どもは幾日も・・・」「穴に吊る?」「さよう。パードレ殿が転ばねばな」 司祭は黙った。彼は相手の言葉が脅しか本当かをさぐるため、じっと暗がりの中で眼を光らせた。「イノウエ殿。聞かれたことがおありかな。御奉行さまだ。いずれ、パードレ殿もこのお方に直々のお調べを受けられよう」(V・142~143ページ)

顔をあげると、五つの牀机(しょうぎ)のうち真中に腰かけている年寄りと視線が合った。その年寄りは、珍しい玩具(おもちゃ)を与えられた幼児のように好奇心とやさしい笑いをうかべて自分を見ていた。(中略)「我々は理由もなく、パードレたちを罰することは致さぬ」「それはイノウエさまのお考えではありますまい。イノウエさまなら即座に刑罰を与えられるでしょう」 と、役人たちは冗談でも言われたように声をたてて笑った。「どうしてお笑いになる」「パードレ。その井上筑後守様は、そこもとの眼の前におられる」(VI・169~178ページ)

心の動揺をあらわしたくはなかったが、思わず司祭は牀机から立ちあがった。砂に白くよごれた松の幹ごしに次第に近づく人々の体が少しずつ見分けられた。警護の侍たちが二人、先頭を歩いている。その背後に、数珠つなぎになった三人が続いていた。モニカがよろめいている恰好(かっこう)まで手にとるようにわかった。そして、三人のうしろに、司祭は自分の同僚であるガルペの姿を見た。(中略)ガルペを除いた三人の信徒の体に役人たちが薦(こも)をまきはじめた。信徒は首だけ蓑(みの)から出た蓑虫のような姿になっていく。(中略)役人が信徒の一人を舟ばたに立たせ槍の柄で勢いよく押した。まるで人形のように薦に包まれた体は垂直に海に消えていった。続いてあっけないほどの早さで次の男が落下した。最後にモニカが海に呑まれていった。ガルペの頭だけが難破した舟の木片のようにしばらく漂っていたが、舟のたてた波が間もなく覆ってしまった。「ああいうものは、幾度見ても嫌なものだて」 通辞は牀机から立ち上がると急に憎しみをこめた眼でふりかえった。「パレード、お前らのためにな、お前らがこの日本国に身勝手な夢を押しつけよるためにな、その夢のためにどれだけ百姓らが迷惑したか考えたか。見い。血がまた流れよる。何も知らぬあの者たちの血がまた流れよる」(VII・205~211ページ)

だがフェレイラは司祭の大声に顔さえあげず眼を伏せたきり、意志も感情もない人形のように、「この国は沼地だ。やがてお前にもわかるだろうな。この国は考えていたより、もっと怖ろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった」(VII・231ページ)

「パードレは決して余に負けたのではない」 筑後守は手あぶりの灰をじっと見つめながら、「この日本と申す泥沼に敗れたのだ」(中略)「パードレは知るまいが、五島や生月(いきつき)にはいまだに切支丹の門徒衆と称する百姓どもがあまた残っておる。しかし奉行所ではもう捕らえる気もない。(中略)あれはもはや根が断たれている。(中略)根が断たれれば茎も葉も腐るが道理。それが証拠には、五島や生月の百姓たちがひそかに奉じておるデウスは切支丹のデウスと次第に似ても似つかぬものになっておる。(中略)やがてパードレたちが運んだ切支丹は、その元から離れて得たいの知れぬものとなっていこう」(IX・288~290ページ)

その踏絵に私も足をかけた。あの時、この足は凹んだあの人の顔の上にあった。私が幾百回となく思い出した顔の上に。山中で、放浪の時、牢舎(ろうしゃ)でそれを考えださぬことのなかった顔の上に。(中略)(踏むがいい)と哀しそうな眼差しは私に言った。(踏むがいい。お前の足は今、痛いだろう。今日まで私の顔を踏んだ人間たちと同じように痛むだろう。だがその足の痛さだけでもう充分だ。私はお前たちのその痛さと苦しみをわかちあう。そのために私はいるのだから)(中略)自分は彼等を裏切ってもあの人を決して裏切ってはいない。今までとはもっと違った形であの人を愛している。私がその愛を知るためには、今日までのすべてが必要だったのだ。私はこの国で今でも最後の切支丹司祭なのだ。そしてあの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた。(IX・293~295ページ)

◇

栗栖ひろみ(くりす・ひろみ)

1942年東京生まれ。早稲田大学夜間部卒業。80〜82年『少年少女信仰偉人伝・全8巻』(日本教会新報社)、82〜83年『信仰に生きた人たち・全8巻』(ニューライフ出版社)刊行。以後、伝記や評伝の執筆を続け、90年『医者ルカの物語』(ロバ通信社)刊行。また、猫のファンタジーを書き始め、2012年『猫おばさんのコーヒーショップ』で日本動物児童文学奨励賞を受賞。15年より、クリスチャントゥデイに中・高生向けの信仰偉人伝のWeb連載を始める。20年『ジーザス ラブズ ミー 日本を愛したJ・ヘボンの生涯』(一粒社)刊行。現在もキリスト教書、伝記、ファンタジーの分野で執筆を続けている。