第7日目その1(現地時間:5月24日主日)

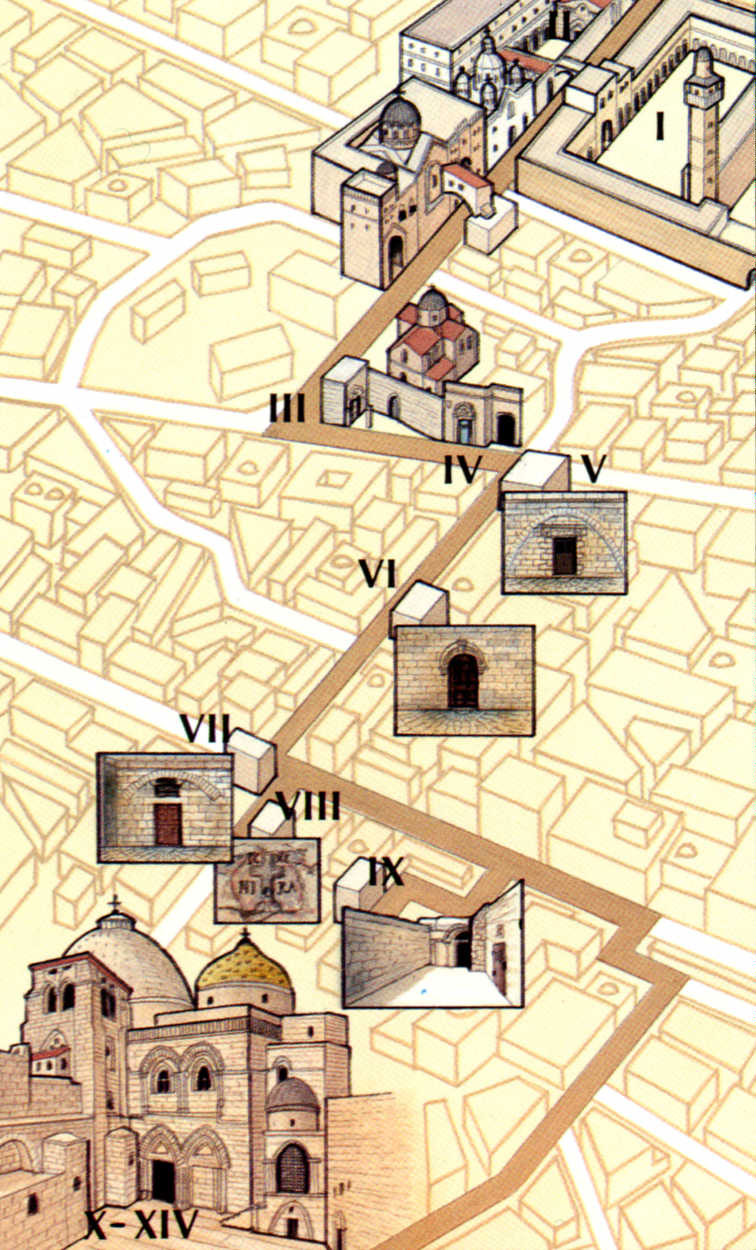

今週はペンテコステウィーク。私たち一行は半日をかけて、イエス様が十字架を背負って歩かれたヴィア・ドロローサ(Via Dolorosa)の道を、それぞれのエピソードでつくられた14のステーション(留)をたどり、その箇所で祈り、また礼拝しながら歩きました。ヴィア・ドロローサは「悲しみの道」という意味、イエス様が自らつく十字架を背負い(通常横棒を背負わされた。重さは50キロにもなったという)、倒れつつ歩かれた1キロほどの道のりを記念した場所です。別名ヴィア・クルキス(Via Crucis)とも呼ばれています。

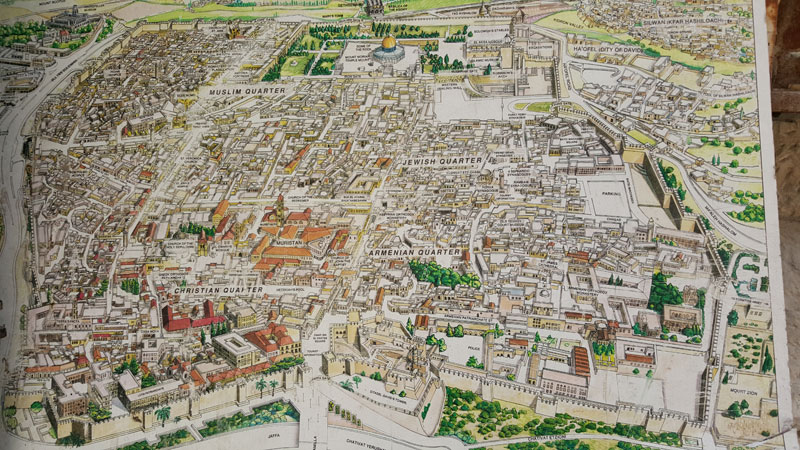

出発地点は旧市街の北西イスラム教地区にあるライオン門付近、終着地点はキリスト教地区にある聖墳墓教会、そこに続く石畳の道です。第1留から第9留まではくねくねした旧市街の入り組んだ路地の途中にあります。そして第10留から最後第14留までは、聖墳墓教会の中にあります。教会の歴史を見ると、イエス様の苦難をたどる巡礼の信仰は古く、ゲッセマネの園からゴルゴダの丘までを行進するなど、ビザンチン時代にもコースは違いましたが行われていたようです。現在のようなヴィア・ドロローサが始められたのは、14世紀、ローマ皇帝からエルサレムを統治するよう命じられたフランシスコ会が、十字軍のような武力ではなく、平和をもって統治したいという考えから、1342年に始められたと聞きました。今ある14のステーションは、もうすでに15世紀にはあったそうです。第1から第9までのステーションには、目印として壁にギリシャ数字のある黒い円形のプレートがあります。また、入り口には半円状に並べられた黄色がかった灰色の敷石があります。

第1留 総督ピラトの官邸でイエス様が判決を受けたとされる場所(ヨハネ18:28~19:16)

神殿の丘の北側に位置する総督ピラトの官邸であったとされる場所です。エズラ・ネヘミヤ以降は、アントニオ要塞と呼ばれる建物がありました。しかし現在はイスラム教の小学校(ウマリヤ男子小学校)となっています。学校の私有地ですので、開校中は通常入れないのですが、今日は日曜日ということで学校はお休みです。門が閉じられていて中に入るのをあきらめていた時、そこの近くで店を営んでいる主人が、うちの店で物を買ってくれるなら入れてやるというので、分かったと入らせてもらいました。一体誰の権威で入れてくれているのか分からず、でもラッキーでした(後でその人のお店で皆さんは買い物をしました。私は何も買いませんでしたが)。

奥には間近に神殿の丘(岩のドーム)が見えます。ここからピラトはどのような思いで神殿の丘を監視していたのかと考えていると感慨深いものがありました。ここでもイエス様の裁判を思い共に礼拝を持ちました。教室には小学校らしい絵や文字が貼ってありました。ここでイエス様は死刑の判決を受けたといわれています。

第二聖殿時代、ここはアントニオの要塞があったといわれています。その後、十字軍時代にはその上に教会が建てられ、イスラム占領時には墓地とされ、14世紀には軍司令官の官邸とされ、オスマン時代には政府施設とされていました。19世紀にはトルコの軍兵舎にされ、今の学校となったのが1923年のことだそうです。ただ当時の要塞は地下深く作られていたので、発掘の結果、ほぼここがピラトの官邸であったと思われます。しかし多くの学者は、総督官邸はここではなく、ヤッフォ門近くにあったのではと推測しています。

聖書を見るかぎり、ピラトはイエス様の無罪を確信していました。しかしパリサイ派などに扇動されたユダヤの民衆がイエス様を十字架につけることを求めたのです。真実を知りながら、それを曲げた裁判をしたことによって、今日も使徒信条の告白のように、ピラトは救いの反対側へと置かれてしまいました。ここでもイエス様の裁判を覚え礼拝しました。

第2留 イエス様がとげの冠をかぶせられ、鞭打たれ引き渡されたとされる場所(マタイ27:15~26)(ヨハネ19:1~17)(マルコ15:17)

第1ステーションから程ない場所、ライオン門通りの向かいに第2ステーションはあります。ここには、イエス様がピラトの庭で受けた裁判を記念し、十字軍時代に建てられたむち打ちの教会と有罪判決の教会があります。カトリック、サンフランシスコ会の所有です。会による弟子学校もあります。オスマントルコ時代、エルサレムの総督の息子がここを馬小屋として使っていたそうです。伝承では、新しく買ってきた馬が次々に死に、ここがイエス様の鞭打たれた場所だと聞いて空き家としましたが、その後も鞭打つ音が聞こえるなど、不思議なことが起こったのだとか(あくまでも言い伝えです)。鞭打ちの教会は、モザイク張りの床や天井、さらにイエス様とバラバとピラトというこの場所でのエピソードとなる3人がステンドグラスに描かれているのが有名です。

さらにこの第2留から第3留へと行く途中に「エッケ・ホモ」というアーチがあります。ラテン語で「この人を見よ」という意味です。ピラトがイエス様を群衆の前に引き出した時に言った言葉を記念したものです。

第3留 イエス様が十字架を背負い、最初につまずかれたとされる場所(哀歌1:16)

この第3留から第5留までは、エルワド通りの細い路地にあります。ここは位置的には、神殿の丘とシオンの山に挟まれた谷底にあります。ここにはアルメニヤの教会(使徒教会)があります。この場所は第4留の敷地と共に、トルコ式公衆浴場があった場所だったそうです。この教会の地下は、各時代の重要な考古学的資料が展示されている博物館となっています。

これは伝承の域を出ませんが、イエス様はヴィア・ドロローサの道で三度倒れたとされ、その最初に倒れた場所だと言われています(もちろん聖書にはありません)。

第4留 母マリアが十字架を背負ったイエス様を見たとされる場所(哀歌1:12)

マリアが十字架を背負ったイエスに出会ったとされている場所ですが、これもカトリックの伝承によるものです。映画『パッション』でもこの場面がありましたね。感動的ではあるものの、あり得ない話ではありませんが、聖書的だとはいえない微妙な出来事です。ここには1881年に建てられた、苦悩の母マリア教会(失神の教会)があります。同じアルメニヤ教会の敷地内にあります。この日は、フィリピンの団体が十字架を20人くらいでみこしのように担いでこの教会の中庭に入っていきました。

この後、この向かいにあるレストランで昼食を頂きました。

第5留 クレネ人シモンがイエス様の代わりに十字架を背負ったとされる場所(マルコ15:21)(ルカ23:26)

第4留からは向きを西にして、いよいよゴルゴダの丘に向かう、なだらかなヴィア・ドロローサ通りを上ります。シモンについては、クレネ人というだけで、その素性はまったく明らかにされていません。ただシモンはユダヤ人の名前であり、過越の祭りにエルサレムに上ってきていた巡礼者の一人であったことは間違いないでしょう。ここにある教会は1895年に建てられたそうです。それが建てられるまでは、壁面に埋め込まれている岩が、その目印となっていたそうです。その岩のくぼみはイエス様が触れたといわれています(伝承です)。教会が建てられるその昔には、イスラム教徒やユダヤ教徒たちは、キリスト教を毛嫌いするあまり、この岩に汚物を投げつけていたそうです(今でも宗教間の対立は激しいものがあります)。

クレネ人シモンの出来事は、聖書に確かに出てくるのですが、ここで起こったかどうかは不明です。

第6留 ベロニカという女性がイエスの顔を拭いたとされる場所(民数記6:25)

ここ第6留から第8留までは、ヴィア・ドロローサ通りの南側にあります。

ベロニカという女性ですが、もちろん聖書には出てきません。カトリックの伝承です。それによるなら、聖書に出てくる12年の長血の女(マタイ9:20~22)がベロニカであるとするそうです(証拠はありません)。ここには、ギリシャ正教の教会が1883年に建てられています。地下聖堂があります。

第7留 イエス様の三度の躓きの二度目を記念した場所(イザヤ63:9)

ここを境に、イスラム教徒地区からキリスト教徒地区に入っていきます。旧エルサレム市街は、大きく北東にイスラム教徒地区、北西にキリスト教徒地区、南東にユダヤ教徒地区、そして南西にアルメニヤ人地区と4つに分かれています。第7留は、ヴィア・ドロローサ通りとハーンアルザイト通りの交差点にあり、にぎわう市場(スーク)の真ん中にあります。ご覧のとおり、人の通りを待って写真を撮ろうとしますが、市場の真ん中にあるため、人の流れが途切れることがありません。ここは昔、ゴルゴダの丘に出ていく門(通称、裁きの門)があり、ここでイエス様の罪状書きが読み上げられたとされます。ここには現在、コプト教(エジプト正教会)の教会があります。

(文・妹尾光樹=純福音成田教会牧師)