「信仰」とは何かと聞かれたら、どう答えるだろう。聖書に「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(ヘブル11:1)とあるので、多くの人は望む将来を信じさせてくれるのが「信仰」だと答えるのではないだろうか。

そうであれば、例えば、人は友達と待ち合わせの約束をするが、それとて望む将来を信じるからこそできるので「信仰」ということになる。仕事をしていく上で、人は望む将来を信じて約束をするが、これも「信仰」ということになる。

つまり「信仰」は望む将来を信じさせてくれるものというのであれば、人は曖昧な事柄に対し、あるいは分からない事柄に対し、その穴埋めを「信じること」で補おうとするので、そうした日常的な行為はすべて「信仰」ということになる。だとすると、人は生まれながらに「信仰」を持っていたことになる。

そうすると、神から与えられるという、イエス・キリストを信じる「信仰」はどうなるのか。「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です」(エペソ2:8)。これは、望むことを信じる「信仰」とは別なのだろうか。「信仰」には、2つあるのだろうか。

このように、考えれば考えるだけ分からなくなるのが「信仰」である。そこで今回のコラムは「信仰」について深く掘り下げてみたい。題して「信仰とは何?」である。前回のコラムではイエスの復活を信じられる「信仰」について述べたが、今回はそれに関連し「信仰」とは何かを考えてみたい。それは、目から鱗が落ちる話になるだろう。そのためには「信仰」の変遷を丁寧に見ていく必要がある。

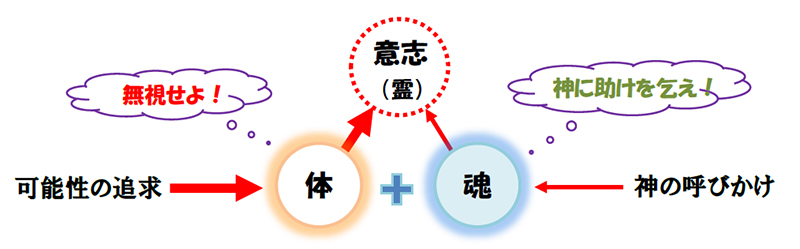

「信仰」の変遷というと、何のことかと思われるかもしれないが、「信仰」は人の中に誕生して以来、変遷してきた。その変遷を知らなければ「信仰」のことはまったく分からない。そこで、ここでは「信仰」の変遷を3つに区切って見ていく。初めに「信仰」の誕生から変遷に至るまでの様子、次に「信仰」が変遷していく様子、最後に「信仰」が息を吹き返していく様子を見ていく。そうすれば「信仰」とは何なのかが実によく分かり、「信仰」に対する疑問も容易に解け、目から鱗が落ちることだろう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【誕生から変遷に至るまで】

「信仰」のことを知るには、その変遷を見ていく必要があるが、それには「信仰」の本来の姿を先に知っておく必要がある。それを知ることで「信仰」がいつ誕生し、どのように変遷していったのかも分かる。そこで、ここでは最初に「信仰」の本来の姿を探り、それを基に「信仰」がいつ誕生したのかを確定する。そして、誕生した「信仰」を変遷に至らせた大事件までを見ていく。

(1)「信仰」の本来の姿

ここは、ゆっくりと理解しながら読み進めてほしい。聖書に、次のような御言葉がある。

「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです」(ヘブル11:6)

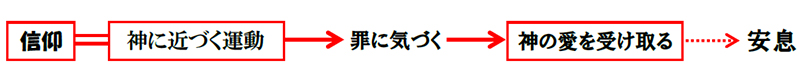

冒頭で「信仰がなくては」と言い、その続きでは、ならば信仰がある人とはどういうことをする人なのかが述べられている。それは「神に近づく者」だとあり、そうであるから「神を信じなければならない」という話が書かれている。このことをまとめるとこうなる。「信仰」とは「神に近づく運動」であり、そうした運動ゆえに「神を信じます」になると。

つまり、「信仰」の本来の姿は「神に近づく運動」なのである。その運動のおかげで「神を信じます」という告白が可能になる。「信仰」があるから「キリストを信じます」となる。この御言葉は、そのことを教えている。

そして「神に近づく運動」は目に見えない神を信じようとする運動なので、そこには目に見えないものを信じさせる働きが伴う。だから「信仰」があれば、目には見えない望む将来をも、信じることができる。それで聖書は「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(ヘブル11:1)と教えている。

すなわち、望む将来が不確定で曖昧で、どうなるかが分からなかったとしても、それでも望む将来を信じることができるのは、誰もが「神に近づく運動」をしているからだ。人は曖昧な事柄に対し、あるいは分からない事柄に対し、その穴埋めを「信じること」で補おうとするが、それは「神に近づく運動」をする「信仰」を持っているからできる。

さらに言うと、「神に近づく運動」をするには2つの条件を満たす必要がある。1つ目の条件は、神を知っているということだ。例えば、世界には多くの人がいるが、その中から特定の人に近づこうとするには、あらかじめその人を知っていなければならない。それと同じように「神に近づく運動」ができるということは、神を知っているということが大前提になる。

2つ目の条件は、神との関わりが最高の喜びになることを知っているということだ。というのも、特定の人に近づこうとするには、あらかじめその人との関わりが喜びになることを知っていなければできないからだ。そこに喜びがなければ、いくら知っている相手であっても近づこうとはしない。それと同じように、神との関わりが「最高の関わり」になることを知っていなければ、神を知っていたとしても、決して「神に近づく運動」などしないのである。

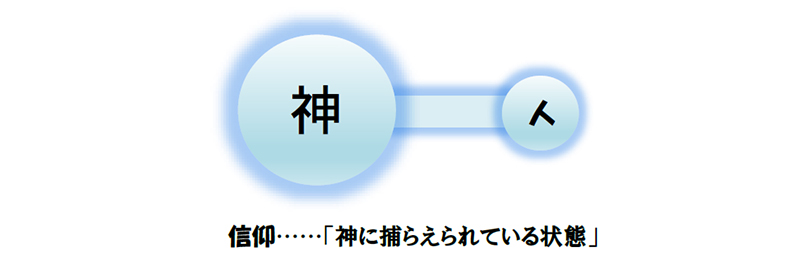

こうした条件を満たしていることを「神に捕らえられている」という。つまり「信仰」とは「神に捕らえられている状態」を指す。誰もが神に捕らえられているから「神に近づく運動」ができ、神を信じることができる。さらには、望む将来も信じることができる。

このように「信仰」の本来の姿とは「神に近づく運動」であり、それは「神に捕らえられている状態」を意味する。人は神に捕らえられているから、すなわち神に「完全に知られている」から「私が完全に知られているのと同じように」(Ⅰコリント13:12)、神を完全に知りたいという運動をする。神に捕らえられているから、神に近づこうとし、見えないものも信じられる。それが「信仰」である。このことが分かれば、「信仰」がいつ誕生したのかも分かる。それは、人が「神に捕らえられている状態」になったときである。では、それがいつなのかを見てみよう。

(2)信仰の誕生

「神に捕らえられている状態」とは、人が神を知り、そこに「最高の関わり」を覚えることを指す。その状態になったときが「神に近づく運動」が開始したときであり、「信仰」の誕生したときとなるが、まず人が神を知るようになったのはいつなのだろう。それは、人が神に似せて造られたときであった。

「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)

神に似せて造られた以上、当然、人は神を知るようになった。ならば、そこに「最高の関わり」を覚えるようになったのはいつなのだろう。実は、それも神に似せて造られたときであった。というのも、人はただ単に、その形だけ神に似せて造られたわけではなく、その中身も神に完全に似るように造られていたからだ。人の「いのち」となる「魂」は、神の「いのち」で造られたから、そこに「最高の関わり」を覚える。

「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)

「いのちの息」の「いのち」と訳されたヘブライ語は「ハイイーム」[חַיּׅים]で、それは「複数形」の単語であって、ここでは三位一体の神の「いのち」を表している。「息」と訳されたヘブライ語は「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]で、「魂」とも訳せる。この御言葉は、人の「魂」は神の「いのち」で造られたことを教えている。

すなわち、人の土台は神の「いのち」で造られたから、人は神との関わりを「最高の関わり」だと覚える。油は油との関わりに最も心地よさを覚えるように、人の土台は神の「いのち」なので、人も神との関わりに最も心地よさを覚えるのである。これを羊に譬(たと)えると、人は自分の羊飼いを知り、その方にしかついて行かない者として造られたということだ。

「羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、ついて行く。しかし、ほかの者には決してついて行かず、逃げ去る」(ヨハネ10:3~5、新共同訳)

従って、人が「神に捕らえられている状態」になったのは、神に似せて造られた時点からであった。もう少し説明を加えると、神は三位一体の神に似せて造られたので、確実に「神に捕らえられている状態」になった。どういうことなのか、簡単に説明しよう。

三位一体の神とは、父と子と聖霊を指す。それぞれは、区別される主体である。譬えるなら、それぞれが1本の糸であり、その糸は互いを助け合う「三つ撚りの糸」になっている。それは、互いに他の中に生き、互いに他の中に住む関係である。互いに「一つ思い」を共有し、「結合」し合う関係である。神の本質は、一つ思いによる「結合」である。

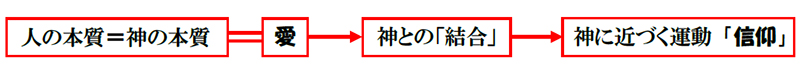

こうした神が持つ関係を「愛」といい、「最高の関わり」という。「神は愛です」(Ⅰヨハネ4:16)。人はその神に似せて造られたので、神と同じ「愛」という本質を持っている。そのため、人も神に対し、一つ思いによる「結合」を欲するのである。まさに、人は三位一体の神に似せて造られたことで、確実に「神に捕らえられている状態」となった。そして、この「愛」の衝動から、人は「神に近づく運動」を開始するようになり、それが「信仰」の誕生となった。これを「愛によって働く信仰」という。

「キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです」(ガラテヤ5:6)

このように、「信仰」が誕生したのは、人が神に似せて造られたときであった。その時から、人は神に完全に知られ、捕らえられていた(参照:福音の回復(41))。

ところが、神に似せて造られた最初の人アダムとエバに、ある大事件が起きてしまう。それをきっかけに、誕生した「信仰」は変遷を始めることになる。

(3)大事件が起きた

私たちはアダムの子孫ゆえに、生まれながらに「愛」の衝動に駆られた「信仰」を持っている。「神に近づく運動」をする。しかし、私たちは生まれながらにイエス・キリストを求めてきただろうか。いや、生まれながらにまことの神を求める者など一人もいなかった。

「神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった」(ローマ3:11、12)

「神に近づく運動」はイエス・キリストを求めるのではなく、ただ望む将来を信じることに使われてきた。なぜそうなってしまったのだろう。実はアダムの時代、人が神を求められなくなるという大事件が起きた。それを契機に「信仰」の変遷が始まった。その大事件とはこうである。

神の「いのち」で造られたアダムとエバは神と結びつき、神と「一つ思い」の中で暮らしていた。ところが、そこに悪魔が来た。悪魔は蛇を使ってエバを欺き、「神と異なる思い」を食べさせてしまった。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(Ⅱコリント11:3)。そして、エバはアダムを誘い、彼も「神と異なる思い」を食べてしまった。

すると、人は神との結びつきを失ってしまった。なぜなら、人が「神と異なる思い」を食べたことで、神との間にあった「一つ思い」の関係を維持できなくなったからだ。それで、人は神との結びつきを失った。そうなると、人は神との結びつきの中で生きるように造られていたので、もう生きられなくなる。だから人の体は、土に帰ることになった。

「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)

それに伴い、人の住む世界も滅びの束縛を受け、そこから解放されることを望むようになった。「被造物自体も、滅びの束縛から解放され」(ローマ8:21)。まさしく人が神との結びつきを失ったという出来事は、人と、人が住む世界の「死」を意味した。すなわち、アダムが「神と異なる思い」を食べるという罪を犯したことで「死」が入り込み、その「死」がすべての人に及んでしまったのである(参照:福音の回復(35)(56))。

「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

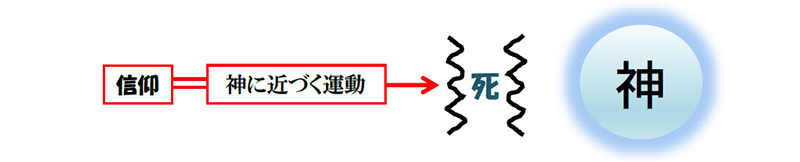

神との結びつきを失う「死」が入り込めば、人は神に近づくことができなくなる。無限なる神との結びつきを失い、人もその世界も有限になってしまえば、無限なる神を見ることができなくなる。そうなれば当然、「神に近づく運動」である「信仰」は行き場を失い、迷走するしかない。それで、これを境に「信仰」の変遷が始まっていく。

このように、「信仰」を変遷させることになった大事件とは、神との結びつきを失う「死」であった。ただし、人は神との結びつきを失っても、神に捕らえられていた。人の「魂」は神の「いのち」で造られていたので、それでも神に捕らえられていた。要は、神と「疎外」された関係になっただけであった。そのため、「死」が入り込んでも「神に近づく運動」は続いた。とはいえ、神が見えない「疎外」された中では、「神に近づく運動」である「信仰」も為す術がない。それで、「死」を境に「信仰」の変遷が始まる。では、その様子を続けて見ていこう。

【信仰の変遷】

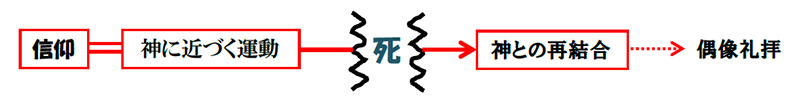

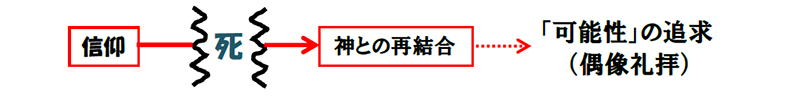

「死」を契機に、「信仰」は変遷していくしかなかった。その変遷は、神との「再結合」を欲することから始まったが、神との結びつきのない「死の世界」では、神との「再結合」などできなかった。そこで「信仰」は「死の世界」に神の代用を求めるしかなく、偶像礼拝へと向かうことになった。ところが、そのことが人を絶望へと追い込んだ。ここからは、そうした様子を見ていく。

(1)「再結合」を待望する

人は神との結びつきを失ってしまい、神とは「疎外」された関係になった。人は生きられなくなり、その体は土に帰る体となった。滅び行く有限の姿となった。それに伴い、人が住む世界も滅び行く有限の姿になった。そうであっても、人の「いのち」となる「魂」は神の「いのち」で造られていたので、神を慕いあえいだ。

「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)

しかし、神との関わりに「最高の関わり」を覚え、神を慕いあえいでも、神との結びつきのない中では為す術などなかった。「最高の関わり」を手にするには、兎にも角にも、神との「再結合」が必要であった。そこで、「神に近づく運動」は神との「再結合」を待望するようになった。再び「神の子」とされ、朽ちない体に贖(あがな)われることを待ち望む運動へと変遷した。

「被造物がすべて今日まで、共にうめき、共に産みの苦しみを味わっていることを、わたしたちは知っています。被造物だけでなく、“霊”の初穂をいただいているわたしたちも、神の子とされること、つまり、体の贖われることを、心の中でうめきながら待ち望んでいます」(ローマ8:22、23、新共同訳)

だが、いくら待ち望んでも、有限の世界に無限の神を見ることなどできない。「いまだかつて、だれも神を見た者はありません」(Ⅰヨハネ4:12)。そのため、「愛」の衝動で生じる「神に近づく運動」(信仰)は、有限の世界に神の代用を求めるしかなかった。そこに、神に代わる「最高の関わり」を見つけるしかなかった。こうして、有限の世界は神の代替えの宝庫となり、「信仰」は偶像礼拝の旅を始めていく。その様子は、こうである。

(2)偶像礼拝の旅

人の「魂」は神の「いのち」で造られていたので、神との結びつきを失っても神を知っていた。その神は、何ものにも制約されない「無制約」な方であった。すなわち、何ものにも束縛されない「自由」を持つ方であった。人はそれを「言葉」の概念によって知っていた。神との結びつきのない中では、具体的な神の名前や、具体的な神の思いまでは分からなくても、神は「自由」であると知ることはできた。それで「神に近づく運動」は「自由」を神とし、「自由」に近づこうとする運動へと舵を切った。それは、次のようにして行われた。

最初に、人は「言葉」を使って「無制約」な自分を思い描いた。鳥のように空を飛ぶ自分、過去や未来に行き来できる自分、世界のどこにでも移動できる自分、何でもできる自分、永遠に生きる自分、そうした「自由」を持つ自分を思い描いた。「言葉」はまるで神のようであり、そこには「無制約」な神の性質が潜んでいた。

「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった」(ヨハネ1:1)

人が「言葉」を使って思い描いた「自由」は、そのまま人の「可能性」となった。そうなると次に、「神に近づく運動」をする「信仰」は、思い描いた「可能性」を神として追い求めるようになる。だからある人は、社会での成功に「可能性」を追い求め、ある人は芸術に、ある人は科学に、ある人は行いに、ある人は政治に、ある人はお金に、ある人は愛に、ある人は肉の満足に、自らの「可能性」を追い求めた。人の持つありとあらゆる諸部分を総動員し、人は思い描く「可能性」を追求した。それを「神」とし、そこに「最高の関わり」を見いだそうとした。この「可能性」のむさぼりが、そのまま偶像礼拝になった。

「ですから、地上のからだの諸部分、すなわち、不品行、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりが、そのまま偶像礼拝なのです」(コロサイ3:5)

このように、「神に近づく運動」である「信仰」は、神との結びつきを失った世界では偶像礼拝へと向かうしかなかった。神との結びつきのない中では、人は神を「無制約」な「自由」としてしか知りようがなく、その「自由」を神の代用にするしかなかった。それは「可能性」の追求を意味したので、「神に近づく運動」である「信仰」は、自分の思い描く「可能性」を「信じる」ことに向かった。これが偶像礼拝である。しかし、「信仰」の旅はこれで幕引きとはならない。その先には、「絶望」が待っていた。

(3)絶望

神との結びつきを失った中では、神の姿を見ることができない。そこで「信仰」は、思い描く「可能性」を神とし、そこに「最高の関わり」を求めた。しかし、この世界の何かに「最高の関わり」を求めるということは、その何か以外との関わりは排除するということを意味するため、このことは争いを生じさせた。互いに自分の目指す関わりこそが「最高の関わり」だと誇り、裁き合うようになった。

つまり、人の中に入り込んだ「死」は、「信仰」を「可能性」の追求という偶像礼拝に向かわせ、互いに争うという「罪」に駆り立てていったのである。「死」が、人の中に「罪」をもたらした。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。このことが人を苦しめ、人を絶望へと追い込んでいった。

それだけではない。「死」という有限性に支配された世界で「可能性」という「自由」を追求すれば、自分の思い描く「自由」と、実際に追求できる「自由」との間に無限の距離を覚えることになる。例えば、人が思い描ける「自由」は「永遠のいのち」なので、誰もが自分の体の「可能性」を追求し、少しでも長く生きようと試みる。だが、どんなに頑張っても、せいぜい100歳くらいまでしか生きられない。これでは、自分の思い描く「自由」との間に無限の距離を覚えるしかない。このことも、人を絶望へと追い込んでいった。

そもそも人の「魂」は神の「いのち」で造られていたので、まことの神との間だけに成立する「最高の関わり」の味を知っていた。そのため、この世でどんな「可能性」の「自由」を手にしたところで、それは「魂」が知る「最高の関わり」とは違ったので、「魂」は逃げ去るしかなかった。「羊はその声を知っているので、・・・ほかの者には決してついて行かず、逃げ去る」(ヨハネ10:4、5、新共同訳)。だから、「可能性」に「最高の関わり」を求める偶像礼拝の先にあるのは、「魂」の絶望だけであった。それが、人の覚える「空しさ」である。

このように、人は何をしても、「言葉」で思い描く「自由」にはたどり着けなかった。有限と無限との間には越えられない「死」という溝があり、いくら「自由」となる「可能性」を追求したところで、必ず否定的な結果がもたらされてしまった。それでも人の「魂」は「無制約」な神を知っているので、「神に近づく運動」(信仰)は「無制約」な「自由」を神として求め続けてしまう。まるで、休むことを知らずに生涯泳ぎ続けるマグロのように。そして、疲れ果て「絶望」へと落ちていく。

しかし、この「絶望」が「信仰」の迷走に終止符を打ち、「信仰」に息を吹き返す機会をもたらした。では、そのことを続けて見ていこう。

【息を吹き返していく】

「信仰」の本来の姿は、「神に近づく運動」である。ところが、人は神との結びつきを失って以来、どこに神が居るのか、誰が神なのか、そのことがまったく見えなくなってしまった。とはいえ、「神に近づく運動」は人の本質なので、人は神を求め続けた。そこで人は、神が「無制約」な方だということはおぼろげには理解できたので、「無制約」な「可能性」を神として追求したが、それが偶像礼拝の始まりとなり、人を絶望へと追いやった。しかし、絶望すると人はようやく神の呼びかけを聞くことができるようになり、そこに救いの機会が訪れる。その機会を生かせば、「神に近づく運動」である「信仰」は息を吹き返し、イエス・キリストに向かうことができる。ここからは、そうした息を吹き返していく様子を見ていく。

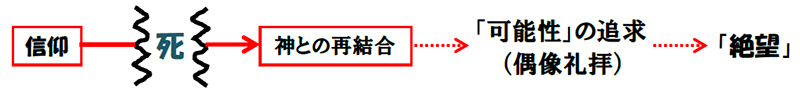

(1)絶望から救いへ

「死」に支配された中では、「神に近づく運動」である「信仰」は絶望に向かうしかなかった。だからといって、神はその様子を何もしないで、ただ見ているわけではなかった。神は、自らの「いのち」を分けて造った人の「魂」に、わたしの手に掴まりなさいと、一日中呼びかけてくださっていた。「不従順で反抗する民に対して、わたしは一日中、手を差し伸べた」(ローマ10:21)。だから「魂」は、自分の「意志」に、神に助けを乞うよう訴え続けた。しかし、「体」は「可能性」を神として追求していたので、自分の「意志」に、そんな呼びかけは無視するよう訴え続けた。

こうして、「意志」は「魂」と「体」からの訴えを調整するようになった。だが、神との結びつきがない「死の世界」では、「体」の訴えの方が強かった。「体」は見える安心を訴えるから、どうしても「体」からの訴えの方が強くなった。そのため、「魂」は神の呼びかけに「応答」する善を選択させたいと願っても、「意志」は善を無視する悪を選択してしまうしかなかった。パウロはこうした状況を「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」(ローマ7:19)と言った。

ところが、「可能性」の追求の先には「絶望」が待っていた。人が求める「可能性」と、現実に獲得できる「可能性」との間には無限の隔たりがあったから、「可能性」の追求の先には「絶望」しかなかった。そこで、人は絶望を回避する術を身に付けた。例えば快楽で。例えばさらなる「可能性」を追求することで。例えば周りの同情を買うことで。

ここに、「可能性」の追求で生じた絶望と、それを回避しようとする力との争いが始まる。その中で絶望の方が勝ると、そこには素晴らしい出来事が訪れる。「意志」が「体」の訴えを退けるようになるのだ。そこには希望がないことを思い知らされた「意志」は、「体」の訴えに耳を貸さなくなっていき、「魂」の訴えに耳を傾けるようになる。この「死の世界」ではまことに弱々しい訴えではあったが、神に助けを乞えという訴えを「意志」は聞くようになる。

そこで、人の「意志」がその訴えを選択すれば、神は人を助けてくださる。これは何と素晴らしい出来事だろう。すなわち、神の呼びかけを聞き、それに素直に応じるなら、人は神との結びつきを取り戻せるのである。神との結びつきのなかった「死人」が、「生きる者」とされる。これが「神の救い」であり、イエスはその救いについて次のように教えられた。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)

このように、絶望は救いの機会をもたらしてくれる。だからその機会を生かせば、人はようやく神との結びつきを取り戻すことができ、普遍的に持っていた「信仰」は本来の軌道に戻ることができる。「信仰」は息を吹き返し、神であるイエス・キリストを慕い求めることができるようになる。それで、人が救われることを神から「信仰を賜る」という。それは、神が人を助け、「信仰」が息を吹き返すことを意味する(参照:福音の回復(44))。

こうして息を吹き返した「神に近づく運動」(信仰)は、イエス・キリストを知ることに向かっていく。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストへの信頼を増し加えていくことに向かっていく。これが神に近づくということであり、「神に近づく運動」が目指す本来の姿となる。では、息を吹き返した「信仰」が神に近づいていくさまを見てみよう。

(2)信頼を増し加えていく

「信仰」は「神に近づく運動」であり、神に近づくとは、神への信頼を増し加えていくことを意味する。ならば、どうすれば神への信頼を増し加えていくことができ、神に近づけるのだろう。それは自らの罪深さに気づき、それでも愛してくださるという神の「全き愛」を受け取ることで近づくことができる。このことは、借金に喩えて説明しよう。

自分の借金があまりに多すぎて返せなくなったら、人は何を望むだろうか。それは、借金返済の猶予である。だから借金をした者は借り主にあわれみを乞う。だがその時、予想に反して返済の猶予ではなく、借金を無条件で帳消しにしてくれると言われたならどうだろう。その方に、まことに感謝がこみ上げてこないだろうか。帳消しにされた借金の額が多ければ多いほど、必ず多くの感謝がこみ上げてくる。しかも、何度借金をしても、あわれみを乞う度に無条件で帳消にしてくれたなら、もうその方を心から信頼し、愛するようになってしまう。必ずそうなる(ルカ7:41~43)。つまり、多くの罪が神に赦(ゆる)されたなら、多く神を愛せるようになるということだ。それによって神との距離は縮まり、神に近づいていく。

そこで、息を吹き返した「信仰」は、罪が赦される神の「全き愛」を受け取る運動をする。人が罪に気づく度に、神の「全き愛」を受け取る運動をしようとする。そのことで神に近づこうとする。ゆえに、多くの罪に気づき、罪が赦される愛を「信仰」で多く受け取ることができれば神への愛は大きくなり、神との距離は大いに縮まる。

「だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない」(ルカ7:47、新共同訳)

神はこうした道筋をご存じだったので、人が罪に気づけるよう、神の律法(聖書)を示された。「しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました」(ガラテヤ3:22)。それで、人は神の律法に従うことで多くの罪に気づくことができ、罪が赦される神の「全き愛」を、すなわち神の義を「信仰」で受け取り、神に近づくことができる。

「こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです」(ガラテヤ3:24)

これを、神に無条件で愛されるという。こうした神との関わりこそが、「魂」の知る「最高の関わり」であった。それで、神の「全き愛」を「信仰」で受け取ることで、「魂」には「安息」が訪れる。その「安息」によって、人は神と人とを愛する者へと変えられる。

このように、「信仰」は「神に近づく運動」であり、その「信仰」は神との結びつきを取り戻すと、神の愛を受け取る運動を始め、人は神に無条件で愛されていることを知るようになる。そのことで神との距離は縮まっていき、「安息」がもたらされる。それは、罪からきよめられていくことを意味する。人をそのような場所に導くのが、「信仰」の本来の姿となる。

以上が、「信仰」が息を吹き返していく様子となるが、人はこの様子に1つの疑問を持つ。それは、なぜ神は一方的に人を救い、助けてくれないのかという疑問である。人が絶望するまで待たずとも、神との結びつきを回復してくれればいいのにと思ってしまうのだ。そこで、人の救いについてはもう少し丁寧に見ておく必要がある。それは、人の「意志」について知ることから始まる。

【人の救い】

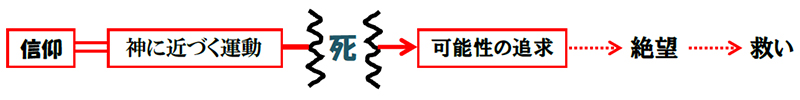

(1)人の「意志」

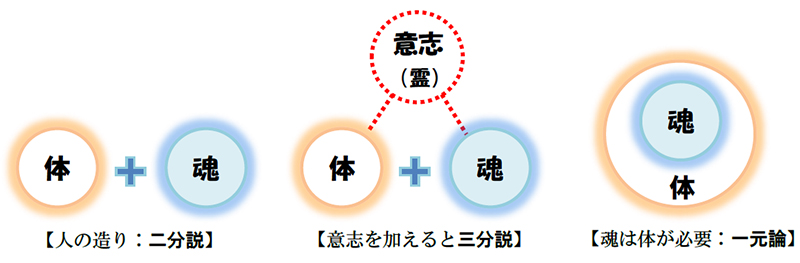

人の「体」には五感があり、それぞれから情報が入ってくる。また、人の「魂」には神の「いのち」が組み込まれているので、それを媒体に神の情報も入ってくる。そうなると、情報を調整し、選択するという機能が必要になる。その機能を、「意志」と呼ぶ。「意志」は単なる機能であって、「体」や「魂」のような実体があるというものではない。すなわち、情報が入ってくるルートが複数存在する場合、必ず必要な機能として「意志」が存在する。だから、五感があって複数の情報が入り込む動物にも、情報を調整する「意志」が存在する。そして、人格は人の「意志」が何を選択するかで形成されていく。

つまり、人の造りは「体」と「魂」から成る二分説ではあるが、「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりません」(マタイ10:28)、そこには選択する「意志」が機能するので、人は三分説となる。「あなたがたの霊(意志)、たましい、からだが完全に守られますように」(Ⅰテサロニケ5:23※( )は筆者が意味を補足)。そうであっても、「魂」が存在するには「体」を必要とし、それで人は生きる者となったので一元論となる。「主なる神は土のちりで人(体)を造り、命の息(魂)をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」(創世記2:7、口語訳※( )は筆者が意味を補足)(参考:ミラード・J・エリクソン『キリスト教神学 第3巻』いのちのことば社、76~83ページ)。

このように、神は人に「意志」という機能を持たせ、自らの選択において人格が形成されていくようにされた。そのため神は、人の「意志」の同意なしには事をなされない。そうしないと、人は単なるロボットになってしまい、人格が形成されないからだ。そこで、神が人に対して事をなす場合、人の「魂」に働きかけ、願いを起こさせる。その願いを人の「意志」が選択することで事を実現に至らせる。それが、神のよしとされるところとなる。

「あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだからである」(ピリピ2:13、口語訳)

そうした事情から、神が人を「死」から救い出す場合も、人が神に助けを乞いたいという願いを持てるよう、人の「魂」に手を差し伸べられる。「不従順で反抗する民に対して、わたしは一日中、手を差し伸べた」(ローマ10:21)。人の五感は、そうした神の働きかけを認識することはできないが、「魂」は神の「いのち」で造られているので認識できる。そこで「魂」は神の呼びかけを聞き、自らの「意志」に訴える。神により頼めと。それで人の「意志」が、これに「応答」する選択をするのであれば救われる。こうした神からの働きかけを、聖書は人の心に神の律法が書かれていると言う。

「彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心もいっしょになってあかしし、また、彼らの思いは互いに責め合ったり、また、弁明し合ったりしています」(ローマ2:15)

うれしいことに、「体」に重度の障がいがあろうと、あるいは幼子や幼児の「体」であろうと、「体」の中にある「魂」は神の「いのち」で造られたので完璧であり、誰もが神の呼びかけを「魂」で聞くことができる。そのため、誰もが自らの「意志」で神の呼びかけに応答することが可能であって、救われる機会を平等に持っている(参照:福音の回復(44))。では、このことを踏まえ、人が救われる様子を再度見てみよう。

(2)「信仰」を賜る

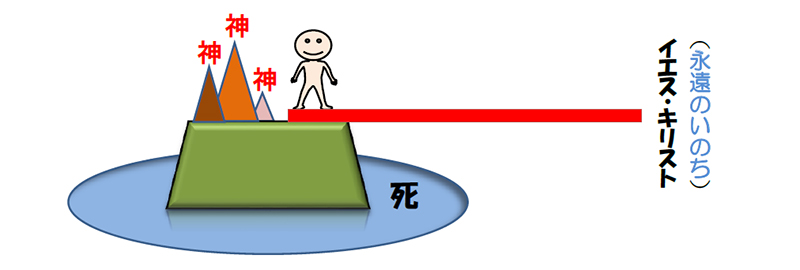

人が持っていた「信仰」は、アダムが神との結びつきを失って以来、神との「再結合」を待望するようになった。しかし、人と神との間には絶対に越えられない「死」という大きな淵があった。ならば、どうすればこの淵を越えることができるだろう。どうすれば、神との「再結合」を果たせ、再び「信仰」は神を慕い求められるようになるのだろうか。

それは、人の側からでは不可能である。神がおられる無限の世界から、この有限の世界に橋を架けてもらうしかない。イエス・キリストにつながる橋を、人の「魂」との間に架けてもらうことでしか、神との「再結合」は果たせない。それはつまり、神の方から引き寄せてもらうということだ。だからイエスは、次のように言われた。

「わたしを遣わした父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません」(ヨハネ6:44)

それで神は、すべての人が救われることを望んでおられるので、「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます」(Ⅰテモテ2:4)、誰の「魂」にも、「わたしが引き寄せるから、この御手に掴まりなさい!」と呼びかけてくださる。この呼びかけは、誰の「魂」であっても認識できる。しかし、人の「意志」はすでに自らの「可能性」を「神」として選択していたので、「魂」が認識した訴えを拒む。それでも神は、人の「意志」への働きかけを「魂」を通して続け、自らが選択した「神」に絶望するのを待たれる。

そして、絶望する中、神の呼びかけに「応答」する選択ができれば、神は「イエス・キリスト」という橋を架けてくださる。架けられた橋は「永遠のいのち」であり、この橋のおかげで人は「永遠のいのち」を持つことができ、普遍的に持っていた「信仰」は、本来近づきたかった神、イエス・キリストを知ることが可能になる。これが神との「再結合」であり、人の「救い」を意味する。

「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです」(ヨハネ17:3)

前回のコラムで、イエス・キリストを信じられるのは、御霊なる神が助けてくれるおかげだという話をしたが、それはこの出来事を指していた。まことに「イエス・キリスト」という橋は、唯一、神のみもとに行くことができる「道」となる。

「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません」(ヨハネ14:6)

これでようやく、人が生まれながらに持っていた「信仰」は本来の軌道に戻ることができ、静止していた「信仰」は息を吹き返す。そうした事情から、この「道」が開通することを、神から「信仰」を賜るという。「イエス・キリスト」という橋を架けられることを、神からの恵みによって救われるという。救いはまことに神の恵みであり、そこには人の働きはまったくない。人はただ神の呼びかけに「応答」し、「救い」を受け取ったにすぎない。

「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です」(エペソ2:8)

ところが、人は絶望を回避する術を身に付けてしまった。例えば、「頑張れ!」と自らに言い聞かせ、さらなる「可能性」を追求することで。あるいは、周りの同情を買うことで。あるいは、快楽や娯楽を追求することで。あるいは、自らの命を断つことで。そうやって、人は上手く絶望をすり抜ける術を身に付けてしまった。だから神は、人の心の戸を叩き続けられる。この扉を開いて、わたしを中に入れなさいと。わたしが助けてあげるから、安心して食事をしようと言われる。

「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする」(黙示録3:20)

このように、神は「意志」という選択する機能を人に持たせ、自らの選択をもって人格が形成されるようにされたので、一方的に人を救うということはなさらない。人の同意なしには、イエス・キリストにつながる橋を架けてはくださらないのである(参照:福音の回復(45))。

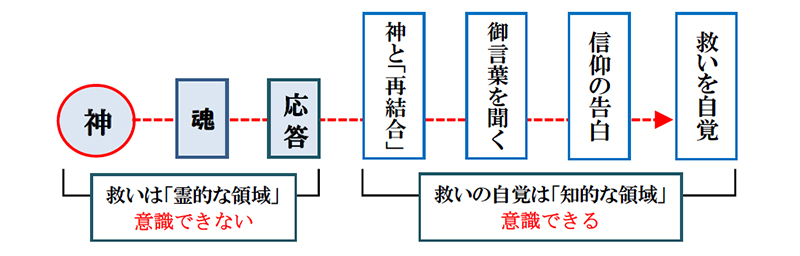

(3)救いは神のわざ

人が神と「再結合」する救いに至るには、見てきたような神とのやりとりがある。ただし、そのやりとりは神と「魂」との間で行われるので、「霊的な領域」でのやりとりとなる。人には意識できない無意識での出来事になる。しかし、救われたなら、キリストについての御言葉を聞くことで「信仰」はキリストを目指す方向に進み出す。そして、人はキリストへの「信仰」を告白できるようになっていき、救われたことを自覚するに至る。救いの自覚に至るこうした過程は「知的な領域」でのやりとりなので意識できる。

それで聖書は、救いの自覚に至るまでの様子を次のように教えている。

「なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです」(ローマ10:9)

ここで重要なのは、人を救えるのは神だけだということだ。人が人を救えるわけでは決してない。伝道しないと人は救われないというのは、まことに大きな誤解である。ならば、何のために伝道するのだろう。

それは先述したように、神が救った人に御言葉を語ることで、その人がイエス・キリストを知ることができるように助けるためである。そうすれば、その人はやがて救われたことが自覚できるようになり、水のバプテスマの決心へと導かれる。すなわち、神が救った人を刈り入れることが、私たちの仕事となる。それでイエスは、次のように言われた。

「あなたがたは、『刈り入れ時が来るまでに、まだ四か月ある』と言ってはいませんか。さあ、わたしの言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばかりになっています」(ヨハネ4:35)

そうであるから、私が福音を語らなかったせいで家族や友達が救われなかったなどと、自分を責めてはならない。あくまでも人を救うのは神であって、人は神が救った者を刈り入れるにすぎない。彼らに御言葉を語ることで、神との結びつきを取り戻した「信仰」はイエス・キリストへと動き出すから、彼らにキリストについての御言葉を語るのである(参照:福音の回復(44)(45))。

「そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10:17)

以上で、3つに区切った「信仰」の変遷の話はお終いとなる。どうだろう、その変遷から「信仰」とは何なのかがよく分かっただろうか。イエス・キリストを信じるのも、曖昧な事柄の穴埋めを「信じること」で補おうとするのも、実は同じ「信仰」の働きであった。人が「自由」を求めるのも、ありとあらゆる事柄に対して「可能性」を追求するのも、また、そのことで罪を犯してしまうのも、すべて同じ「信仰」が働いていた。

それはつまり、誰もが神に捕らえられているということを意味する。「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)。そのことが分かれば、そこから素晴らしい福音が見えてくる。そこで最後に、「信仰」の変遷から見えてくる素晴らしい福音の話をしよう。

【素晴らしい福音】

(1)罪は病気

「信仰」の変遷を見てきて分かったことは、人は神に造られたときから神の「愛」を持ち、その衝動から「神に近づく運動」をする「信仰」を持っていたということだ。人は初めから、そして今に至るまで「神に近づく運動」だけをしてきた。つまり、人は初めから今日に至るまで「非常に良き者」であったということだ。神が言われた次の言葉は、まことに真実であった。

「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)

ただ、悪魔の仕業による「死」が原因で「信仰」は行き場を失い、人の心の思い計ることは、初めから神の代用を求める「悪」になったにすぎない。人が悪を選択し「罪」を犯すようになったのは、まさしく「死」に原因があって、「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)、人には何ら「罪」を犯す原因などなかった。神はその事実を十分に知っていたので、人が悪を思い計るからという理由で、人を滅ぼすことなど決してしないと言われたのである。そして、そのことを人類との「永遠の契約」にされた。

「【主】は、そのなだめのかおりをかがれ、【主】は心の中でこう仰せられた。『わたしは、決して再び人のゆえに、この地をのろうことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。わたしは、決して再び、わたしがしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい』」(創世記8:21)

この「永遠の契約」を、イエスは実行された。それでイエスは、ご自分を殺すという罪を犯した人たちに対しても「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)と祈られた。さらにイエスは、人が罪を犯しても裁かないと言われた。

「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません」(ヨハネ12:47)

どんな罪も赦されると言われた。

「まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます」(マルコ3:28)

イエスがそこまで言われるのは、人は何があっても神の「いのち」を分けて造られた「非常に良き者」であり、ただ「死」のせいで「信仰」が変遷し、罪を犯すようになったことをご存じであったからだ。まことに、人の罪は「病気」という位置づけであった。それでイエスは、罪人のことを病人と呼び、彼らを癒やすために来られたと言われた。

「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)

そしてイエスは、十字架に架かられた。私たちの罪を、その打ち傷で癒やすために。「キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、癒されるのです」(Ⅰペテロ2:24、私訳)

このように、人は「〇」であって、人の罪は「病気」にすぎない。人は「非常に良き者」であり、「ダメな者」ではない。そもそも神に似せて造られた「非常に良き者」が、どうして自発的に神に逆らう罪を犯せるのか。それは論理上あり得ないことであり、あり得るというのであれば、それはすべて詭弁となる。神が言われた、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)を否定しない限り、それはまったくもってあり得ない話となる。

繰り返すが、アダムが罪を犯したのは悪魔の仕業によったのであって、その罪により神との結びつきを失う「死」が自動的に入り、すべての人に「死」が広がった。その結果、私たちは罪を犯すようになった。

「それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった」(ローマ5:12、私訳、参照:福音の回復(34))

私たちは、あくまでも悪魔の仕業による「死」が原因で罪を犯すようになった。だから聖書は、「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(Ⅰヨハネ3:8)と教えている。

つまり、「神に近づく運動」をする「信仰」は、「死」のせいで方向性を失い、罪に走ったにすぎない。「死」が原因で「信仰」は神が見えなくなるという機能不全に陥り、神の代用を求めるという「悪」に向かったにすぎない。だから、人の罪が「病気」であることは疑いようもない。それで神は、人を「癒す」と言われる。

そして、人を「癒す」ことが人を「救う」ということを意味するので、新約聖書では「救う」という言葉を「癒す」という意味があるギリシャ語の「ソーゾー」[σῴζω]を使っている。聖書は人の救いと癒やしを連動させている(参照:マタイ9:22、マルコ5:34、10:52、ルカ8:48、17:19、18:42など)。このことから、素晴らしい福音が見えてくる。

(2)「〇」から「〇」に

人は「非常に良き者」として造られたのであって、人が「〇」であることはまったく変わらない。「〇」である私たちは、私たちのあずかり知らないところで起きたアダムの罪により「死」に支配されるようになった以上、キリストも私たちのあずかり知らないところで十字架に架かり、そのことによって「いのち」で支配してくださる。

「もしひとりの違反により、ひとりによって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、ひとりのイエス・キリストにより、いのちにあって支配するのです」(ローマ5:17)

このイエス・キリストの恵みにより、「信仰」は再び神との結びつきを取り戻すことができ、私たちはイエス・キリストを目指すことができる。それは、罪が赦される神の「全き愛」を知ることで、「信仰」は「信仰」の創始者であるイエス・キリストに向かうことができる。「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」(ヘブル12:2)。これを、罪が癒やされるという。罪とは、イエス・キリストに心を向けられないことを指すので、イエス・キリストに向かうようになることを罪が癒やされるという。

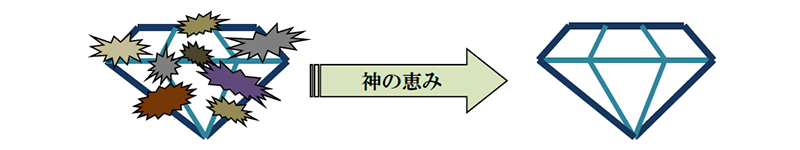

このように、神の福音は、「非常に良き者」が持つ「信仰」が病気になったので、それを癒やしてくれる恵みなのである。「ダメな者」を「良き者」にする恵みではない。「×」から「〇」にする恵みではない。「非常に良き者」という人の「本質」は何ら変わることがないので、「〇」から「〇」に変えられる恵みになる。それはちょうど、ダイヤモンドに付いた泥を洗い流し、ダイヤモンド本来の輝きを取り戻すようなものだ。

つまり、「〇」である者が「〇」に気づかされていくという素晴らしい福音が、「信仰」の変遷からは見えてくる。「信仰とは何?」ということで見てきたが、まさしく「信仰」とは、「非常に良き者」である自分に気づかせてくれる運動なのである。それは「〇」が「〇」に向かう運動であり、栄光から栄光へと変えてくださる御霊の働きを受け取る運動にほかならない。

「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです」(Ⅱコリント3:18)

◇