2018~2019年に、30回にわたって「コヘレト書を読む」の連載をしていましたが、今回、タイトルを「コヘレトの言葉(伝道者の書)を読む」として、新たなシリーズを始めます。使用する聖書の訳は、前シリーズでは新共同訳でしたが、今シリーズでは基本的に聖書協会共同訳を用います。

第1回は、1章1~2節を読みます。コヘレトの言葉は、インクルージオ(囲い込み)という修辞法が使われており、ここはこの書の最後の部分である、12章8~14節と対になっていると考えられます。

ヘレニズム時代のイスラエルで成立した書

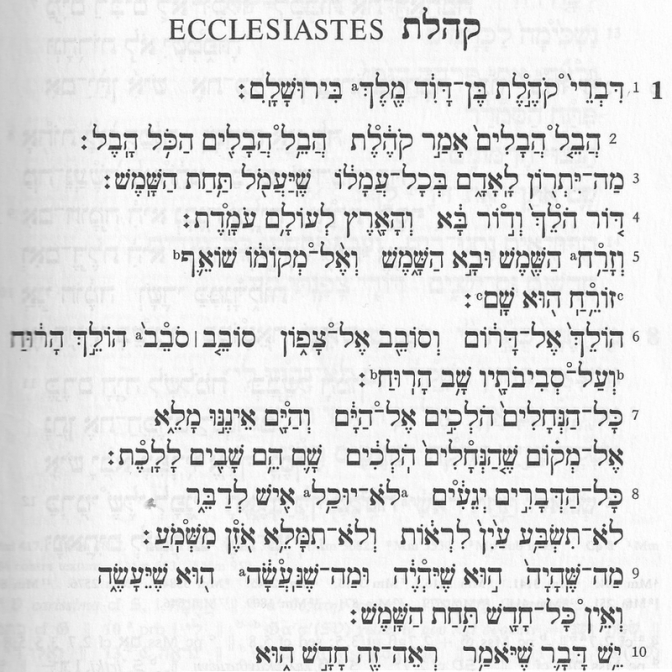

1 ダビデの子、エルサレムの王、コヘレトの言葉。

旧約聖書の中の一巻である「コヘレトの言葉」(新共同訳、聖書協会共同訳における表題。新改訳などでは「伝道者の書」)は、コヘレトと称される人、およびその弟子たちなどによって書かれたとされている正典の一つです。旧約聖書の言葉であるヘブライ語の「コヘレト(קֹהֶלֶת/Qohelet)」には、「集める人」という意味があります。コヘレトは、何かを集める人であったからそのように言われているのですが、一体何を集めていた人だったのでしょうか。

紀元前3~1世紀にかけて、ギリシャ語を話すユダヤ人のために、聖書がギリシャ語に翻訳されるようになりました。これを「七十人訳聖書」といいます。この七十人訳聖書では、コヘレトを「人を集める人」という意味で捉え、「エクレシアステース(Ἐκκλησιαστής)」と訳しました。その名残で、日本語訳の多くの聖書が、人を集めて教えるというニュアンスから来る「伝道」を含む表題にしてきました。「伝道の書」(文語訳、口語訳、リビングバイブル)、「伝道者の書」(新改訳、現代訳)などです。

しかし、「集める人」とは「人を集める人」ばかりとは限りません。古今東西の書物や知識を集めた人を指していることも考えられます。私がこの書をよむ限りでは、むしろその可能性の方が高いのではないかと思えます。ですから私は、コヘレトを狭義に「伝道(者)」と取るよりも、ヘブライ語のまま「コヘレト」と表記する方がふさわしいと考えています。

その意味で、新共同訳、聖書協会共同訳で採用されている表題「コヘレトの言葉」(フランシスコ会訳は「コヘレト」、岩波訳は「コーヘレト書」、関根訳は「コーヘレト」)などが、よりふさわしいと思っています。しかし、歴史的な背景もありますので、それを加味し、今シリーズのタイトルは、新改訳などで採用されている「伝道者の書」も併記しました。

さて、1節では、コヘレトが「ダビデの子、エルサレムの王」とされていますが、それは具体的にはソロモンを指しています。しかし、コヘレトをソロモンと特定してしまう必要はないと思います(礼拝説教で語られる場合に関しては、ソロモンとしても良いと思います)。むしろ、イスラエルの知者とされているソロモンを指し示すことによって、この書がイスラエル的信仰と思想に立っていることを際立たせるために、このように書かれているように思えます。

ソロモンは紀元前10世紀にイスラエルを治めた王ですが、近代になってからは、前述のような観点もあったのでしょうか、コヘレトの言葉は、イスラエルがプトレマイオス朝の支配下にあった紀元前3世紀ごろに書かれたと考えられるようになりました。その理由に、ゼノン文書の存在を挙げることができます。

ゼノン文書とは、イスラエルを支配していたプトレマイオス朝のプトレマイオス2世(在位:紀元前285~246年)の補佐役であったアポロニオスに仕えていた人物であるゼノンが、イスラエルで活動したことを記した文書のことで、紀元前230~260年ごろのものです。このゼノン文書の中に、コヘレトの言葉にある内容を指し示すものがあるのです。このことなどから、今日では「コヘレトの言葉は、紀元前250年ごろに書かれた」とするのが一般的なようです。

最近では、さらに時代を上げて、セレウコス朝支配下の紀元前150年ごろに成立したとする見方(小友聡)が出てきています。また、コヘレトの言葉の1~12章全体がその時代に成立したのではなく、7章までがプトレマイオス朝支配下までに成立し、8章以後が紀元前150年ごろに補筆されたとする見方(飯謙)もあります。

私はどう捉えているのかといいますと、5章に神殿祭儀に関する記事があることから、神殿での唯一神礼拝が難しかったセレウコス朝支配下の紀元前150年ごろに書かれたとは考えにくいと思っています。ですから、前述の2つの説においては、私としては後者の方がしっくりします。

しかし、大きなくくりでいうならば、紀元前301年のプトレマイオス朝によるイスラエルの支配から、セレウコス朝時代、ハスモン朝時代を経て、紀元前63年ごろのローマによる征服までの「ヘレニズム時代のイスラエル」で成立したと言うことはできると思っています(地中海世界全体のヘレニズム時代は、紀元前323~30年とされる)。この時代は、イスラエルがギリシャ思想の影響を多大に受けていた時代です。

けれども、日本における「江戸時代」というのが後代におけるネーミングであるように、「ヘレニズム時代」という語と概念も、後代になって用いられるようになったものではあります。ただ、コヘレトの言葉の内容を吟味しますと、「ギリシャ思想の影響を受けていた時代のイスラエルにおける『〈唯一神に対する信仰〉と〈ギリシャ思想〉の相克の書』である」といえるのではないかと思います。

ですから私は、このコヘレトの言葉を「ヘレニズム時代のイスラエルで成立した書」とすることがふさわしいと考えているのです。しかしながら、この書の筆致が「反ヘレニズムで貫かれているのか」と問われるならば、そうではない側面もあると思います。場合によっては、ヘレニズムを受容している部分もあるように感じられるのです。

いずれにしましても、今シリーズでは、このコヘレトの言葉を、ヘレニズムという背景において読んで執筆していきたいと考えています。前シリーズでは「そこまで断言する解釈力は私にはありません」(「コヘレト書を読む」第1回)と書きましたが、その後さまざまな考察をしてきた結果、この書がヘレニズム時代に書れたということを確信できるようになりました。ですから、今シリーズは、そのことを前提にすることを柱にした連載にしていきたいと思います。

幸いなことに、ヘレニズム時代のイスラエルに関する書籍は、日本語でもいろいろと出版されていますので、それらを参考にしつつ、コヘレトの言葉を読んでいきたいと思います。なお、今シリーズを執筆するに当たり参考にした書籍や論文は、本稿の末尾に一覧にしてあります。

「空」とヘレニズム的な「一切」

2 コヘレトは言う。空の空、空の空、一切は空である。

1987年に出版された新共同訳で「空しい」と訳されていた「へベル(הֶבֶל)」が、2018年に出版された聖書協会共同訳では、1955年出版の口語訳で用いられた訳語である「空」に戻されました。ちなみに、新改訳2017では、2節は「空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空」となっています。

「空」であれ「空しい」であれ、へベルを日本語に訳すのは、なかなか難しいと思います。ですが私は、一つのことを強調しておきたいと思います。それは、創世記4章に登場する兄弟カインとアベルのうち、弟アベル(הֶבֶל)と、ヘブライ語においては同じ綴りであるということです。アベルは、兄カインに殺害された人物です。私は、アベルの人生こそがヘベルを最もよく具現していると思っています。

2節のさらなる難しさは、「一切」という語にあります。「一切は空」とされてしまうと、何だか聖書の思想全体と釣り合いが取れないように思えてしまいます。しかしこの部分こそが、イスラエル的思想すなわちヘブライズムと、ギリシャ的思想すなわちヘレニズムが相克し合うということのポイントなのです。

この「一切」のヘブライ語は「ハッコール」(הַכֹּל)です。これは、「一切」を意味する本来のヘブライ語「コール(כֹּל)」に、定冠詞「ハ(הַ)」が付いている形です。ヘブライ語の定冠詞は、元の語を限定化・特定化する働きがあります。ここで「一切」と訳されている語は、本来の「一切」が限定化・特定化されているのです。

コヘレトの言葉の中に、定冠詞が付いている重要な語がもう一つあります。それは、「永遠」を意味するヘブライ語である「オーラーム(עוֹלָם)」に、定冠詞が付いた「ハーオーラーム(הָעוֹלָם)」です。このハーオーラームも本来の「永遠」を限定化・特定化しています。私はこの2つの語に定冠詞が付いているところに、ヘレニズム的なものを見るのです。

ヘブライズムの世界観・時間観は直線的です。全ては神の内にあり、時間や出来事の初めと終わりは、それらを超越する神に支配されています。それに対して、ヘレニズムの世界観・時間観は円環的です。そういったヘレニズムの世界観・時間観が、ヘブライズムのそれから限定化・特定化されて、ハッコールやハーオーラームという定冠詞付きの語として表されているように思います。

ヘブライズムの世界観・歴史観は、神の意志に基づく救済や終末的完成に向かう「終末論的」であり、ヘレニズムの世界観・歴史観は、円環的な「永遠回帰」であるといえましょう。

コヘレトが「一切は空」と言っていることの背景には、ヘレニズムの円環的な世界観が、プトレマイオス朝に支配されていることによって、イスラエルに浸透しているという状況があります。円環的な世界観を超越する神に支配されているという、直線的で終末論的なヘブライズムの世界観と区別しようとしているのです。

コヘレトが、定冠詞付きのハッコールとして「一切」と表しているのは、ヘレニズムの円環的な世界観における「一切」であり、彼はそれを「空」と言っているのです。

3節以下では、ハッコールやハーオーラームに象徴されるヘレニズム的な円環的世界観・時間観が、具体的に展開されています。(続く)

◇