前回までのおさらい

人を突き動かしている願望は、「愛されたい」である。具体的に言うなら、「人から良く思われたい」である。ゆえに、人は周りの目を気にし、「心づかい」に邁進する。クリスチャンであれば、「神のために頑張らなくては・・・」となって頑張り、周りから良く思われようとする。こうして、誰もが頑張らなくてはと自らを追い込んでいき、周りの目に疲れ果ててしまう。

そこで、前々回のコラムでは、「神のために」という教えが聖書にないことを説明した。あるのは、神と向き合って「神と共に生きる」という教えである。さらに前回のコラムでは、神に対し、「頑張らなければならない」という思いを抱く必要がないことも説明した。神に対しては、「できる限り」ではなく、「できることをする」で十分なのである。要は、「愛されたい」という願望は不要だということだ。私たちはそのままで愛されているから、神の愛の中にとどまるだけでよい。イエスは、そのことを教えるためにこう言われた。

「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。・・・父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛しました。わたしの愛の中にとどまりなさい」(ヨハネ15:5~9)

イエスは神と人との関係を、「ぶどうの木」とその「枝」に譬(たと)えられた。「枝」は、あくまでも「ぶどうの木」から栄養を受け取り生かされる立場である。そのままの状態で愛されている。それはつまり、私たちは罪人であっても、神から無条件で愛されているということを意味する。そうであるから、神に愛されようと頑張る必要など毛頭ない。「枝」のように、私たちも栄養となる神の愛を受け取って、その愛の中に、ただとどまっていればよい。そうすれば、自然に多くの実を結ぶようになる。その実とは「平安な義の実」(ヘブル12:11)である。

神と人とはこうした関係にあるので、聖書には、「神のために頑張らなければならない」という教えがない。あるのは「神と共に生きる」であり、「できる限り」ではなく、「できることをする」である。そのことを明確に教えているのが、イエスの体に香油を塗った女性の話だ。イエスはこの女性に感動し、「この女は、自分にできることをしたのです」(マルコ14:8、新改訳)と言われた。ここでイエスは、私たちは神の愛を受け取り、ただ自分にできることをすればよいということを明確に教えられた。そうしたことを、前回、前々回とで説明した(参照:福音の回復(53)(54))。

今回の問題提起

「神のために頑張らなければならない」と言って自らを追い込む必要のないことが分かれば、クリスチャンは何のプレッシャーもなく、「平安な義の実」が得られるのだろうか。ただ神の愛にとどまっていればよいと分かれば、もう周りの目に疲れることなく、多くの実を結ぶようになるのだろうか。そうであってほしいと思うが、現実は難しい。というのも、神の愛にとどまり、神の愛を受け取ろうとすると、それを邪魔する敵が現れるからだ。そのことを簡単に説明しよう。

神の愛にとどまるとは、「心を神に向ける」ということを意味する。ところが、人のうちには、見えるもので安心を得ようとする「肉の思い」がある。それが、「心を神に向ける」ことに激しく抵抗してくるのである。神による平安よりも、見えるものによる平安を求めさせてくる。「お金」や「評判」に心を向けさせてくる。そのために、「心を神に向ける」ことができない。ここに「肉の思い」との戦いが勃発し、クリスチャンは「苦しみ」を覚える。心をキリストに向けようとすることで苦しみが生じる。これを、「キリストゆえの苦しみ」という。

しかし、この「苦しみ」を乗り越えない限り、神の愛にとどまって、神の愛を受け取るということができない。「肉の思い」と戦うという「苦しみ」を経験しない限り、神の愛を受け取り、多くの実を結ぶという「安息」には至らないのである。つまり、私たちはキリストの愛を受け取ることのできる「信仰」を賜ったことで「心を神に向ける」ことが可能にはなったが、そのことで、「キリストゆえの苦しみ」も同時に賜ったということだ。

「あなたがたは、キリストのために(キリストゆえに)、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための(キリストゆえの)苦しみをも賜ったのです」(ピリピ1:29)※( )は筆者が意味を補足

このように、「平安な義の実」を結ぶには、「神のために頑張らなければならない」という自らを追い込むセリフを廃棄するだけでは不十分であり、「キリストゆえの苦しみ」を背負う必要がある。ともすると、こうしたコラムでは「苦しみ」の話は避け、ハッピーな話に終始する傾向があるが、私たちは「苦しみ」をも賜っていることを無視することはできない。そこで今回のコラムは、「苦しみをも賜った?」である。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【キリストゆえの苦しみ】

(1)神にとどまる

イエスは、神が「ぶどうの木」で私たちはその「枝」であるから、「わたしにとどまりなさい」(ヨハネ15:4)と言われた。しかし、神にとどまろうとすれば「キリストゆえの苦しみ」に遭(あ)う。そこで「神にとどまる」とはどういうことなのか、もう少し詳しく見ておくことにしよう。

「神にとどまる」とは、心を神に向けることであり、「神の言葉」を受け取ることを意味する。ならば、一体どんな言葉を受け取るというのだろう。それは「十字架の言葉」である。「十字架のことばは、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です」(Ⅰコリント1:18)。「十字架の言葉」とは、どんな罪もキリストの十字架で赦(ゆる)されるという言葉であり、神は無条件で私たちを愛しているという言葉である。それは「全き愛」であり、この神の愛を受け取ることが「神にとどまる」なのである。

ならば、神にとどまり、神の愛を受け取るとどうなるだろう。それは、神に無条件で愛されているということを知ることであるから、そうなれば神への感謝が溢れてくる。その感謝は神への信頼となり、その信頼は心を平安にする。つまり、神にとどまるなら、「平安な義の実を結ばせます」(ヘブル12:11)となる。神の愛を多く受け取れば、「平安な義の実」を多く結ばせるようになり、神を絶対的に信頼できるようになっていく。それは、神が約束したものを地上で手にすることがなくても、すなわち見える状態が困難であっても、その約束を信仰で手にし、それをはるかに見て喜べるようになることを指す。

「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです」(ヘブル11:13)

こうした神への「信頼」がそのまま、神を愛するということを意味する。「愛は・・・すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます」(Ⅰコリント13:4~7)。その神への「愛」は、「人から愛されたい」という願望を封じ込め、「人を愛したい」という方向に舵を切らせる。これが人における「安息」であり、それは神への絶対的な「信頼」がもたらす、神と人とを愛する姿にほかならない。

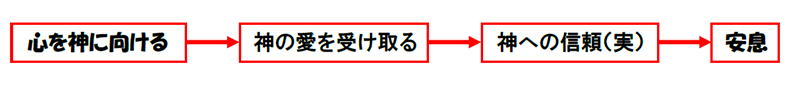

このように、「神にとどまる」とは心を神に向けるということであり、それは神の愛を受け取るということであり、そうすると「平安な義の実」がなる。それは神への信頼であり、「平安な義の実」が多くなれば神への信頼も増し加わり、神を絶対的に信頼できるようになっていく。それが神を愛するということを意味し、そのまま人を愛することに結びつく。そうした状態を「安息」と呼ぶ。

キリストを知った者は、この「安息」を目指すのである。それは、神との強い結びつきを目指すということを意味する。しかし、この「安息」に至る過程で「肉の思い」の攻撃を受けるため、人は「心を神に向ける」ことに困難を覚える。それが「キリストゆえの苦しみ」となる。では、なぜそのようなことになるのか、このことを「人の誕生」から時系列に追ってみたい。

(2)人の誕生

人は神に似せて造られた。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)。その神は「愛」である。「なぜなら神は愛だからです」(Ⅰヨハネ4:8)。愛の神は三位一体の神であり、「一つ思い」で結ばれている。「わたしと父とは一つです」(ヨハネ10:30)。このことから、「愛」とは「一つ思い」であり、一つとなる運動であることが分かる。人はそうした神に似せて造られたために、人の本質も同じ「愛」を持ち、人の魂は神と「一つ思い」になろうとする。

「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます。私のたましいは、神を、生ける神を求めて渇いています」(詩篇42:1、2)

それは神を信頼し、神とつながって生きていこうということであり、そのことが人とも1つになることを目指させる。イエスはそうした神と人、また人と人との関係を知っていたので、次のように祈られた(参照:福音の回復(41))。

「わたしは彼らにおり、あなたはわたしにおられます。それは、彼らが全うされて一つとなるためです」(ヨハネ17:23)

このように、人は神に似せて造られたので、神を絶対的に信頼し、神と1つになることを切望する。同時に、人とも1つになることを切望する。これが本来の人の姿であるから、聖書は、「目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(Ⅰヨハネ4:20)と教える。だから神を絶対的に信頼できるようになり、人を愛せるようになることに人は「安息」を覚える。人間は、この「安息」を目指す者として造られたのである。それは一言で言うと、神との強い結びつきを目指すということだ。ところが、ここに事件が起きる。それは、「肉の思い」の誕生であった。

(3)「肉の思い」の誕生

アダムとエバは神に似せて造られたので、その魂は、神との強い結びつきを求めて生きていた。ところが、そこに悪魔が現れる。聖書は悪魔の起源については沈黙しているので、どうやって現れたかは知る由もないが、悪魔は蛇を使ってエバを欺き、エバを通してアダムも欺き、彼らに罪を犯させてしまった。罪を犯すとは、「神と異なる思い」を持つことであり、そのせいで彼らは神との結びつきを失ってしまった。その結果、その後の世界では人は神を見ることも、神に愛されている自分を五感で認識することもできなくなった。これを「死」が入り込んだといい、この世界を「死の世界」という。

「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

「死の世界」では神との結びつきがないため、人の魂は神との強い結びつきを求めたくてもできない。だからといって人の本質は神と同じ「愛」であるために、神との強い結びつきを求めてしまう。神と結びついていないと「不安」になる。この「不安」には、誰も耐えられない。そうなると、人は「死の世界」の中に神の代用を求めるしかない。神ではないものを神とし、それと結びつくことで安心を得るしかない。

こうして、誰もが「死の世界」に神の代用を求め、それをむさぼるようになった。これが「肉の思い」であり、人は「お金」「評判」「能力」など、さまざまなものをむさぼり、それを神の代用にして安心を得ようとした。これを偶像礼拝という。「このむさぼりが、そのまま偶像礼拝なのです」(コロサイ3:5)。「肉の思い」は人を偶像礼拝へと誘導し、神を慕い求める魂をのみ込んでしまったのである。

このように、神との結びつきを持たない「死の世界」の誕生によって、魂は神を慕い求めることができなくなったので、神の代用を求める「肉の思い」が誕生し、人は偶像礼拝という罪を犯すようになった。そうなったのは悪魔の仕業による「死」が原因であるため、聖書は、「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(Ⅰヨハネ3:8)と教えている。また、「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)と教え、悪魔のことを、「死の力を持つ者」(ヘブル2:14)と呼ぶ。無論、こうした悪魔の仕業を神は黙認されなかった。キリストが、悪魔の仕業を打ち壊すために来られたのである。

「罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(Ⅰヨハネ3:8)

ここに、悪魔の仕業で生じた「肉の思い」との戦いが始まる。それは、キリストが人を救うことから始まる。

(4)「肉の思い」との戦い

「死の世界」に暮らす私たちは、神との結びつきがないために生きることができず、やがて土に帰るのを待つしかない。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。ゆえに、人は生きているように見えても、神の目には「死人」となる。そんな「死人」を救うために、キリストはこう言われた。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)

キリストは、神の呼び掛けに「応答」する者は生きるようになると言われた。生きるようになるとは、神との結びつきを取り戻すことを指す。こうして、神の呼び掛けに「応答」した者たちの上に奇跡が起き、神の恵みにより魂は神との結びつきを取り戻すことができた。「死の世界」にあってもキリストを知るようになり、神と共に生きる喜びを再び味わえるようになった(参照:福音の回復(44))。

そうなると、神の代用は不要になる。人の本質は神と同じ「愛」なので、それは神と1つになろうとする運動なので、魂は再び神と1つになることを切望するようになる。今までは神との結びつきがなくてそれができなかったが、神との関係が回復したことで魂は神を心から慕い求めるようになる。「私のたましいは、夜あなたを慕います。まことに、私の内なる霊はあなたを切に求めます」(イザヤ26:9)。心を神に向け、神を絶対的に信頼できるようになることを目指す。それが人の「安息」となるように造られていたので、それを目指す。ところがそれを、「肉の思い」が邪魔するのである。その様子はこうだ。

人は「死の世界」において安心を得ようと、多くの神の代用(偶像)を手にしてきた。偶像を手にすることで安心を得てきた。「富」「名誉」「評判」などを手にすることで、平安を得てきた。そのため、手にした偶像を手放せないのである。そんなことをすると不安になるからやめろと「肉の思い」がささやくので、偶像を手放せない。ここに、神との結びつきを切望する「御霊の思い」と、「肉の思い」との激しい戦いが始まり、それが「キリストゆえの苦しみ」となった。では、さらに「キリストゆえの苦しみ」を見てみよう。

(5)避けられない「苦しみ」

私たちが暮らす「死の世界」は神との結びつきがないために、神に愛されている自分を五感では認識できない。要は、神の愛が見えない。それだけではない。この世界では神との結びつきがないために、すべてが滅びる運命にある。そのため、「死の世界」では神の愛が見えないことの「不安」から何としても愛されようとする力と、やがて滅びることの「不安」から何としても生きようとする力が働く。これが心を神に向けさせない「肉の思い」である。

「死の世界」で暮らす人間は例外なく「肉の思い」に支配されるため、神を100パーセント純粋に求めることができない。それで聖書は、「神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった」(ローマ3:11、12)と断言する。そうした状況だからこそ、心を神に向け、神との強い結びつきを切に求めようとすれば、耐えがたいほどの「苦しみ」に襲われる。パウロは、その「苦しみ」をこう述べている。

「私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。・・・私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ7:15~24)

パウロの魂は、心を神に向けようと、神の律法の中で生きることを切望した。それにより神への絶対的な信頼を築き、「安息」を得ようとした。だが、自分のうちには「見えるもので安心を得よ」と指示する異なった律法(肉の思い)があり、神の律法に対して戦いをいどんでくるという。そのせいで自分は「苦しみ」を覚えると、パウロは言ったのである。

「私のからだの中には異なった律法(肉の思い)があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法(肉の思い)のとりこにしているのを見いだすのです」(ローマ7:23)※( )は筆者が意味を補足

このように、「肉の思い」は心を神に向けようとすることに反抗する。「というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです」(ローマ8:7)。心を神に向け、神の愛を受け取ろうとすれば「肉の思い」の抵抗に遭い、「苦しみ」が生じる。これは避けられない「苦しみ」であり、これを「キリストゆえの苦しみ」という。ならば、それは具体的にはどのような「苦しみ」なのかを見てみよう。

(6)「苦しみ」の具体例

人に対して「怒り」や「嫉妬」を覚えたことはないだろうか。そんな時、心は一体どこを向いているだろう。それは神ではなく、人に向いている。「怒り」や「嫉妬」は、心が人に向いているサインである。これは、良く思われる「評判」で安心を得ようとする「肉の思い」から生じる。良く思われようとすると、自分を悪く言う相手には「怒り」を覚え、自分より「評判」の良い相手には「嫉妬」を覚えることになるからだ。従って、「怒り」や「嫉妬」は、まさしく心が神に向かないようにする「肉の思い」にほかならない。

そこで考えてみてほしい。「怒り」や「嫉妬」といった「肉の思い」を排除し、心を神に向けられるかどうかを。それは憎む相手を愛するということを意味するが、そのようなことが果たしてできるだろうか。それは、到底できないだろう。愛するどころか、相手を裁く思いが込み上げ、赦せないという気持ちでいっぱいになるのではないだろうか。これが、「キリストゆえの苦しみ」の具体例となる。要するに、目に見える兄弟を愛せなければ、心を神に向けることができず、目に見えない神も愛せないのである。

「目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(Ⅰヨハネ4:20)

しかし、人を愛することが人には最も難しい。というのも、心を神に向けさせない「肉の思い」は、人が人を愛せなくなることに集中するからだ。「赦せない」という思いを抱かせ、「赦せない」相手に心を縛り付けるのである。そうなると、心を神に向けることは極めて難しくなる。それでも神は、人を愛するように命じ、「『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』この二つより大事な命令は、ほかにありません」(マルコ12:31)、心を神に向けさせようとされる。魂もそれを切望する。ここに言いようもない苦しみが生じるのである。

このように、「キリストゆえの苦しみ」の具体的な例は、人を愛せないということに集中する。「肉の思い」が「赦せない」という思いを抱かせることで、心を神に向けようとすることに激しく抵抗するからそうなる。まさしく「赦せない」という思いは、心を神に向けさせない最も強力な「肉の思い」である。神はそのことをご存じなので、「赦せない」という思いを抱かぬよう、聖書を通して注意を呼び掛けられた。

「もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。これは、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません」(Ⅱコリント2:10、11)

ならば、「赦せない」という思いを抱けば、人は「苦しみ」には屈するしかないのだろうか。いや、そんなことはない。その「苦しみ」を神が共に背負い、私たちを助けてくださる。

(7)神が共に背負ってくださる

神は、人が背負う「キリストゆえの苦しみ」を誰よりもご存じである。神はこの苦しみが、人が神を絶対的に信頼できるようになり、人を真実に愛せるようになるという「安息」、これに向かう過程で起きることを誰よりもご存じである。そこで、神はその苦しみを人と一緒になって背負ってくださる。私たちが苦しみで倒れないよう支えてくださる。そのことは、モーセに引き連れられ「安息」の地を目指したイスラエルの民を見れば分かる。彼らは荒れ野で40年間も苦しんだが、神は彼らと共にあって支え続けられていたからだ。

「また荒れ野でも、あなたたちがこの所に来るまでたどった旅の間中も、あなたの神、主は父が子を背負うように、あなたを背負ってくださったのを見た」(申命記1:31、新共同訳)

新約聖書は、この様子をこうつづっている。「みな同じ御霊の食べ物を食べ、みな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについて来た御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです」(Ⅰコリント10:3、4)。

こうした出来事から、「安息」に通じる過程で生じる「苦しみ」は1人で背負う苦しみではないことが分かる。キリストが共に背負ってくれる苦しみなのである。それゆえキリストは、この地上で自らも「苦しみ」を背負われた。父なる神に心を向けて生きようとしたことで悪魔の誘惑に遭い、人々の迫害にも遭った。その中で苦しめられ、最後は殺されたのである。しかし復活し、「安息」の地にたどり着かれた。このキリストが受けた苦しみこそ、「安息」に至る過程で生じる「キリストゆえの苦しみ」であり、キリストはそれを自らも背負うことで、私たちにも起きる「キリストゆえの苦しみ」を共に背負うことを示されたのである。

だから聖書は、苦しくなったなら、すなわち愛せないという罪に気付いたなら、おりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づくよう教えている。

「私たちの大祭司(キリスト)は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように、試みに会われたのです。ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」(ヘブル4:15、16)※( )は筆者が意味を補足

このように、私たちはキリストを知る信仰を賜ったことで、「キリストゆえの苦しみ」も賜った。そうであっても、この苦しみは神が共に背負ってくださるので心配することはない。神と共に「キリストゆえの苦しみ」の道を歩み、心を神に向けていけばよい。神の愛にとどまり、神の愛を受け取ればよい。では次項において、神が共に背負ってくださるという、心を神に向ける「肉の思い」との戦いを具体的に見てみよう。(続きはこちら)

◇