その昔、武士はお殿様のために生きると言い、奴隷は主人のために生きると言い、親は家族のために生きると言った。今日でも、親は家族のためにと言い、会社員は会社のためにと言い、野球選手はチームのためにと言い、オリンピック選手は国のためにと言って生きる。この世界では誰もが、「・・・のために」と言う。昔も今も、誰もが「・・・のために」という生き方を目指す。そうした事情から、クリスチャンも「神のために」を合い言葉に、一生懸命頑張る。

一見すると、これはまことに美しい生き方のように見える。しかし、「神のために」を合い言葉に頑張れば頑張るだけ、なぜか疲れてしまうクリスチャンが後を絶たない。疲れても、「神のために、もっと頑張って奉仕しなければ・・・」、「神のために、もっと頑張って伝道しなければ・・・」と自らに言い聞かせ、自らを追い詰めていく。本来、神と共に生きる人生は楽しいはずなのに、なぜかつらくなってしまうのである。そればかりではない。何か災いに遭(あ)うと、「神のために頑張らないから災いに遭った」と思ってしまう。これでは「泣き面に蜂」ではないだろうか。

これは何も、「神のために」を合い言葉に頑張るクリスチャンだけの話ではない。この世の中における「・・・のために」という生き方のすべてが、「泣き面に蜂」という結末を招く。誰もが追い詰められていき、災いに遭うと、自分が頑張らないから(悪いから)そうなったと思ってしまう。そこで今回のコラムは、そもそも「神のために・・・」という生き方は正しいのかを問うてみたい。「神のために生きる」というセリフは正しいのかを冷静に考えてみたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【神のために?】

(1)「神のために・・・」

私たちは当たり前のように、「神のために・・・」と言う。「神のために、○○をする」と言う。それこそが神の望んでおられる生き方だと信じて疑わない。下記の御言葉を読むと、確かにそれは正しいように思える。

「日を守る人は、主のために守っています。食べる人は、主のために食べています。なぜなら、神に感謝しているからです。食べない人も、主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中でだれひとりとして、自分のために生きている者はなく、また自分のために死ぬ者もありません。もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです」(ローマ14:6~8)

この御言葉が正しければ、「神のために、〇〇をする」というセリフは間違ってなどいない。むしろクリスチャンはそのように告白し、自らを奮い立たせて生きるべきとなる。しかし、冷静に考えてみてほしい。私たちは、本当に神のために何かができるのだろうか。神の側も、私たちの助けを必要とするのだろうか。

こんな話を聞いたことがある。ある時、家が火事になったことに気付いたおばあさんがいた。おばあさんは何があっても仏壇だけは助けなければと思い、すぐに仏壇を運ぶよう家族の者に言った。それを聞いた孫は質問をした。「おばあさん。仏壇は私たちを助けてくれる神様だと言っていたのに、この神様は自分で自分を助けられないの?人の助けが必要なの?そんな神様が、どうして人を助けられるの・・・?」。それ聞いたおばあさんは、もっともな話だと深くうなずいたという。

仏壇のように人の作った神であれば、その神は常に人の助けを必要とする。人は、確かに神のために生きなければならない。しかし、私たちが信じるキリストは私たちを造られた神であって、人の助けなど必要としない。助けが必要なのは、造られた人の側である。従って、私たち人間が「神のために」などと言うのは、まことに恐れ多いことだ。それではまるで、人の方が偉いということになる。無論、それは間違っているので、聖書は人の立場がどのようなものなのかを教えている。それは助けを必要とする「病人」の立場だと。そのことを見てみよう。

(2)人は「病人」

聖書は、人は善を行いたくても行えないという。「義人はいない。ひとりもいない」(ローマ3:10)。であれば、人はみな「罪人」であり、神の治療を必要とする「病人」である。ゆえに、私たちが神に対してできることといえば、ただただ心を神に向け、罪が赦(ゆる)され、病気が癒やされる神の恵みを受け取ることしかない。そのことは、イエスの言われた次の言葉が十分に教えている。

「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)

イエスはここで、ご自分は「医者」であり、私たちは罪人という「病人」であることを教えられた。病人は医者の治療を受ける立場にあって、医者のために何かするという立場にはない。私たちは、あくまでも神の治療を受け、神に癒やされ、生かされ続ける立場でしかない。神なしには存在することすらできないのが私たちであり、すべてのことが神から発し、神によって成り、神に至るというのが、人の置かれている立場になる。

「というのは、すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至るからです。どうか、この神に、栄光がとこしえにありますように。アーメン」(ローマ11:36)

つまり、人の側が神の助けを必要とするのであって、神が人の助けを必要とするのではない。神が人のために存在するのであって、人が神のために存在するわけではない。聖書はそのように教えている。ゆえに、自分は神のために何かができると思うのであれば、それは「傲慢(ごうまん)」である。大体にして、「食べる人は、主のために食べています」(ローマ14:6)とは、神に対し、実に不遜な言い方をしていないだろうか。食べる人は、自分の健康のために食べているのであって、それを「主のために食べています」と言うのは、何とも恩着せがましい。これでは神を見下している。

そうなると、先に見たローマ14:6~8にあった、「主のために・・・」という教えは本当に正しいのかという疑問が湧いてくる。「もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです」というのはまことなのか、という疑問が生じる。その疑問は当然のことながら、この訳は本当に正しいのかという方向に向かわせる。実は、「主のために」という訳は大いに問題がある。少し専門的な話にはなるが、その問題を分かりやすく説明しよう。

(3)この訳は不適切

「主のために」と訳されている言葉だが、この場合の「主」は、前置詞のない「与格」になっている。そのため、確かに「・・・のために」とも訳せるが、「・・・に」「・・・の方角に」「・・・をもって」「・・・と共に」「・・・において」とも訳せる(参照:『ギリシア語文法』高津春繁著、岩波書店、273ページ)。前置詞のないただの「与格」は、このように意味が不統一であって、どのように訳すかは人の考えに依存する。そのことを知る分かりやすい例がある。

「──それは、主の律法に『母の胎を開く男子の初子は、すべて、主に聖別された者、と呼ばれなければならない』と書いてあるとおりであった──」(ルカ2:23)

ここで、「主に聖別された者」と訳された箇所の「主」が前置詞のない「与格」の「主」になる。だから、ここは「主に」とも訳せるが他の意味にも訳せる。実際、同じ箇所の「主」を新共同訳聖書は、「主のために聖別される」と訳している。この例だけでも、どう訳すかは人の考えによってしまうことが見て取れるだろう。ならば、ローマ14:6~8における前置詞のない「与格」の「主」は、どう訳せばよいのだろう。

新改訳聖書、新共同訳聖書、口語訳聖書、どれもこの箇所の「主」を「主のために」という意味に訳している。しかし、それだと先に述べたように神を見下してしまうという問題が生じる。人は神よりも上になり、人が神を助ける医者になってしまう。ゆえに、この訳は神学的には誤りとなる。この箇所が他の意味には訳せないというのであれば、それでも仕方ないが、そうではなく、他の意味にも訳せる以上、この訳は不適切としか言いようがない。そこで私なら、「主のために」(for the Lord)ではなく、「主に対して」(to the Lord)と訳す。そうすれば、パウロが他の手紙で書いた教えとも一致するからだ。

「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい」(コロサイ3:23)

パウロはここで、何をするにも「主のために」ではなく、「主に対して」することを教えている。先の御言葉を「主に対して」と訳せば、この教えと整合性が取れる。ゆえに、ローマ14:6~8は「主に対して」と訳すのがよい。

さらに言うと、このコロサイ3:23で「主に対して」と訳されている箇所の原文を見ると、ここも前置詞のない「与格」の「主」になっている。新改訳聖書も、新共同訳聖書も、口語訳聖書も、こちらの原文は「主に対して」と訳している。ならば、同じパウロが同じ教えを書いたローマ14:6~8における「主」も、同じ前置詞のない「与格」なのだから、「主に対して」と訳すべきではないだろうか。それを、「食べる人は、主のために食べています」と訳すから、神に対する不遜な言い方となり、「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように」(コロサイ3:23)という教えとも整合性が取れなくなる。

そうであっても、日本で使われている主な聖書はどれも「主のために」と訳している。それは冒頭で述べたように、「・・・のために」という生き方が、特に日本では美しいとされるからであろう。なぜそのようなことが言えるかというと、英語の主な聖書はこの箇所を、「主に対して」(to the Lord)と訳しているからだ。例えば、「New King James Version」「English Standard Version」「American Standard Version」「Holman Christian Standard Bible」など、それは数多く存在する。

ちなみに、田川建三という日本を代表する新約聖書に関するギリシャ語の達人がいるが、彼はローマ14:6~8における従来の訳、「主のために」を鋭く批判し、そこは「主に対して」と訳さなければならないことを力説している(参照:田川建三訳著『新約聖書 訳と註4』作品社、317~321ページ)。では、「主に対して」とは、どういうことなのかを説明したい。

【主に対して】

(1) 人と神との関係

「主に対して」の意味を知るには、神と人の関係を知る必要がある。その関係は、常に「神」が「人」を支えるというものだ。なぜなら人の「いのち」は、神の「いのち」をもって造られたからである。聖書は、そのことを次のように教えている。

「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)

ここで「いのち」と訳されたヘブライ語は複数形の単語で、三位一体の神の「いのち」を表している。そして「息」と訳された言葉は「魂」とも訳せる言葉で、人の「いのち」となる「魂」が神の「いのち」で造られたことを教えている。つまり、人は神の部分として造られたということだ。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。それは、人の存在の根底には神の存在があり、人は常に神に支えられていることを意味する。そうであるなら、人は常に神と向き合った関係にあるということになるので、聖書は次のように教える。

「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい」(コロサイ3:23)

すなわち、何をするにも「主に対して」とは、人は何をするにも神と向き合った中で生きているということだ。向き合っているので、何をするにも「主に対して」となる。そうなると疑問が湧いてくる。人は神と向き合って生きているのなら、どうして神を認識できないのかという疑問である。無論、クリスチャンであれば向き合っている神を認識でき、その方はイエス・キリストだと分かる。しかし、生まれながらにそうであったわけではない。生まれながらの状態では、誰一人、イエス・キリストを知ることはなかった。そこで、どうしてそのようなことになったのか、そのことにも触れておこう。

(2)「死」が入り込む

人の土台は神であって、人の中心には神の存在がある。人は、まさしく神と向き合った中で生きている。ところがその昔、悪魔が蛇を使ってエバを欺き罪を犯させた。「蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(Ⅱコリント11:3)。今度はエバを通してアダムが罪を犯し、その罪によって「死」が入り込んだ。その結果、「死」はすべての人に及んだ。

「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

聖書は、その「死」がアダムとエバに入り込んだ瞬間を次のように綴(つづ)っている。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

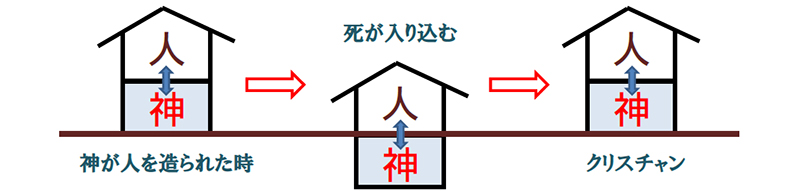

「自分たちが裸であることを知った」とは、向き合っていた神を人は認識できなくなったことを意味する。要は神との結びつきを失い、自分の姿しか認識できなくなったのである。この出来事から、人に入り込んだ「死」というのは、「神との結びつきを失う」ことであったことが分かる。自らの土台に神という存在がありながら、神とは「疎外」された関係になってしまったのである。それで、人は生まれながらに神を認識できなくなった。その中で、神の恵みにより神との結びつきを取り戻し、神を認識できるようになった者をクリスチャンという。この話を「家」に譬(たと)えるとこうなる。

家を建てるには、必ずそれを支える土台部分が必要になる。土台となる部分がなければ家は建たない。言ってみれば、人は土台の上に建てられた家であり、神がその土台になる。当初、アダムは自分の土台を知り、土台との交わりの中で生きていた。そこに悪魔の仕業によって「死」が入り込み、土台部分が地中に埋もれてしまった。その結果、それ以降の人は自分の土台を認識できなくなった。ところが、神の恵みにより埋もれていた自分の土台が顔をのぞかせ、再び自分の土台を認識できるようになった者たちがいる。それがクリスチャンである。

クリスチャンは神の恵みにより自分の土台を認識できるようになったことで、イエス・キリストを信じる信仰を持つようになる。それは、キリストについての御言葉を聞くことでそうなる。「そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10:17)。だから、自分の土台がイエス・キリストだと知ったクリスチャンは、他の土台を据えることなどできないと悟るので、その土台にふさわしい生き方を目指す。

「というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです」(Ⅰコリント3:11)

このようなわけで、人は生まれながらの状態にあってはイエス・キリストを知ることがない。生まれながらの状態では神との結びつきがなく、神とは「疎外」された関係にあるのでそうなってしまう。神と向き合ってはいても、神が認識できない。しかし、人は神と向き合って生きている。今度は、そのことを説明したい。

(3)神と向き合っている

生まれながらの人は、自分の土台がイエス・キリストだとは知らない。自分の中心に、神の存在があることを認識できない。そうであっても、自分の中心に「良心」があることは認識できる。自分の思いとは異なった神の律法(良心)があり、それが激しく自分の思いを責めてくることは認識できる。

「彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心もいっしょになってあかしし、また、彼らの思いは互いに責め合ったり、また、弁明し合ったりしています。──」(ローマ2:15)

この御言葉は、人の心に神の思いである律法が書き込まれていて、それが「良心」だという。つまり、人の中心には神の存在があり、人は神と向き合って生きているということだ。人は神を認識できなくても常に神と一体であり、その中心には神の存在があることを「良心」が証ししている。クリスチャンとは、その神がイエス・キリストだと神から教えられた者たちとなる。それゆえクリスチャンは、すべてのことをことばによると行いによるとを問わず、主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝することを教えられる。

「あなたがたのすることは、ことばによると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい」(コロサイ3:17)

このように、人は神と向き合っているので、「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい」(コロサイ3:23)と、聖書は教えている。イエスも譬えの中で、次のように言われた。

「はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである」(マタイ25:40、新共同訳)

こうした教えからも分かるように、人は知らないだけで、人の中心には神の存在があることは明らかだ。私たちの土台はイエス・キリストであり、何をするにもイエス・キリストが共におられる。そのため、私たちの生き方は何をするにしても「主に対して」になる。私たちがどう思おうと、私たちが生きるということは、すべて「主に対して」であって、「主のために」とはならない。

以上で、「主に対して」の意味が分かっただろうか。分かれば、冒頭で取り上げたローマ書14:6~8における「主のために」という訳は不適切であるということにも頷(うなず)けるだろう。ならば、そこはどのような意味になるのか、あらためて見てみることにしよう。

【ローマ書14:6~8】

(1) ローマ14:6~8の意味

私たちは何をするにも、イエス・キリストという土台があるからこそできる。存在する者は誰であれ、イエス・キリストという存在を持っている。神と向き合って生きている。ただし、神との結びつきを回復していない者は、自分の中にあるイエス・キリストという土台を認識することができない。認識できない場合、神と向き合った中で生きてはいても神との結びつきがないために、終わりの日が来ると滅びてしまう。

そうであっても、誰であれ神と向き合った中にはいるので、人は何をするにしても「主に対して」となる。パウロはこのことを神の霊感によって教えられ、「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい」(コロサイ3:23)と、コロサイ人への手紙で書いた。ならば同じパウロが神の霊感によって書いたローマ人への手紙で、「食べる人は、主のために食べています」(ローマ14:6)などと書くはずもない。「食べる人は、主に対して食べています」と書いたのである。「もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです」(ローマ14:8)ではなく、「もし生きるなら、主に対して生き、もし死ぬなら、主に対して死ぬのです」と書いた。

つまり、先に見たローマ14:6~8における前置詞のない「与格」だけの「主」は、「主のために」ではなく「主に対して」と訳すのが妥当なのである。そのことは、同じローマ書にある次の御言葉を見ても分かる。

「このように、あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に対してはキリスト・イエスにあって生きた者だと、思いなさい」(ローマ6:11)

ここの「罪」も「神」も、前置詞のない「与格」になっている。この箇所を「・・・に対して」と訳すのであれば、ローマ14:6~8の箇所の「主」も同じ形になっている以上、同じ意図の表現として訳さなければ訳の一貫性が失われる。しかし、ローマ14:6~8の方はすべて「・・・ために」と訳してしまった。そのせいで、意味不明の文が生まれてしまった。それはこれである。

「私たちの中でだれひとりとして、自分のために生きている者はなく、また自分のために死ぬ者もありません」(ローマ14:7)

これは意味不明の文である。なぜなら、誰もが「自分のために生きている」にもかかわらず、「自分のために生きている者はなく」とあるからだ。誰もが、自分の命を自分のために使っているにもかかわらず、この文はそのことを否定しているので意味不明な文になる。しかし、「自分のために」ではなく、「自分に対して」と訳せば、ローマ14:7は意味ある文によみがえる。そのことを説明しよう。

(2)ローマ14:7の意味

パウロは同じローマ書で、「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」(ローマ7:19)と告白している。神のためではなく、自分のために生きてしまう自分を告白している。従って、「自分のために生きている者はなく」と訳すと、まったくもって意味不明な文になってしまう。だが、「主のために」ではなく「主に対して」と訳せば、この箇所は次のような文になり、まことに意味が通じる。

「私たちの中でだれひとりとして、自分に対して生きている者はなく、また自分に対して死ぬ者もありません」(ローマ14:7、私訳)

「自分に対して生きている」とは、自分とだけ向き合って生きているということであり、「自分に対して死ぬ」とは、自分とだけ向き合って死ぬということである。そんなことは誰にもできない。というのも、誰であれ神という土台を持ち神と向き合っているからだ。誰であれ神からの思い、すなわち「良心」の声を聞く中で生き、またその中で死ぬしかないのでそうなる。人は、自分とだけ向き合って生きることなどできないのである。「私たちの中でだれひとりとして、自分に対して生きている者はなく、また自分に対して死ぬ者もありません」とは、そういうことを言っている。そうであれば意味ある文としてよみがえり、この続きも次のようになる。

「もし生きるなら、主に対して生き、もし死ぬなら、主に対して死ぬのです。ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです」(ローマ14:8、私訳)

ここの意味は、生きるにしても死ぬにしても、いつも神という土台と向き合っているということであり、私たちは神に捕らえられていることが述べられている。そうであるから、「ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです」と結んでいる。

このように、ローマ14:6~8における「主」の意味は、「主のために」ではなく「主に対して」となる。人は神のために何か貢献ができるという存在ではなく、ただただ神の恵みを受け取る存在なので、「神に対して」生きる者となることを教えている。ゆえに、「主のために」という訳は不適切という結論になる。

ただし、「主に対して」という表現はいかようにも解釈できてしまう。だからここは、「主に対して」というよりも、「主に属する者として」と訳した方がさらに分かりやすい。実際、この箇所の与格について、ブラス/デブルンナーは、所有者の与格として解している(参照:Friedrich Blass、Albert Debrunner 著『Grammatik Des Neutestamentlichen Griechisch』第16版152ページ)。その解釈を踏襲するのであれば、「主に属する者として」となるだろう。これであれば意味は明確になるので、誤解は生じない。ただここでは、英語の主な聖書が「神に対して」という訳を採用しているので、それを踏まえた説明をさせてもらった。いずれにせよ、「主のために」という訳は誤りである。ならば、他にも「主のために」、あるいは「神のために」と訳されている箇所はないか、併せて見ておこう。

(3)他の例

新改訳聖書第3版には、「神のために実を結ぶようになるためです」(ローマ7:4)という訳がある。しかし、これも前置詞のないただの「与格」なので、「神において実を結ぶようになるためです」とも訳せる。というより、そのように訳さなければ神学的な問題が生じる。

他には、「私たちもこの神のために存在しているのです」(Ⅰコリント8:6)という訳がある。ここでは「into」を意味する「エイス」[εἰς]という前置詞が、「神」の代名詞に付いている。これを素直に訳すなら、「神に至る」となる。だから、新改訳聖書第3版の改定版として出た新改訳2017では、「この神に私たちは至るからです」と、訳が修正されている。

さらに見てみると、「私たち自身は、イエスのために、あなたがたに仕えるしもべなのです」(Ⅱコリント4:5)という訳がある。この場合の「イエスのために」の「イエス」は対格で、それに前置詞「ディア」[διὰ]が付くので、理由を表す意味として解すこともでき、「イエスのゆえに」とも訳せる。岩波訳(新約聖書翻訳委員会訳)はこの訳を採用し、「私たち自身は、イエスゆえにあなたがたの僕なのである」としている。

また、「また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです」(Ⅱコリント5:15)という訳がある。これは長くなるので詳しい説明を省くが、原文の意味に忠実に訳すと、「またすべての者のために彼が死んだのは、生きる者たちがもはや自分で生きるのではなく、その者たちのために死んで蘇らされた方において生かされるためなのだ」となる。この訳は、先に紹介した新約聖書に関するギリシャ語の達人、田川建三による。

他にも、「神のために」生きることを推奨するような意味に訳されている箇所が多々あるが、そのどれもが別の意味にも訳せる。そうであれば、「神のために」という訳は神学的に問題がある以上、避けるべきだ。ちなみに、新共同訳聖書には次のような訳がある。

「主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろしく。主のために非常に苦労した愛するペルシスによろしく」(ローマ16:12、新共同訳)

ここでの「主」には、「・・・の中に」という意味の前置詞「エン」[ἐν]が付いている。従って、この訳は正しくない。この場合は、「神にあって」となる。新改訳聖書第3版では正確に、「主にあって労している、ツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく」と訳している。

このように、確かに「神のために」生き、「神のために」頑張ることを推奨するような意味に訳された御言葉は多々あるが、そのどれもが「神に対して」、あるいは「神にあって」とも訳せるのである。しかし、この訳の違いが、クリスチャンは「神のために」生きる者なのか、はたまた「神に対して」生きる者なのかを決めてしまう。

無論、「神に対して」生きるが正しい。それは何をするにしても、人は神と向き合った中で生きるということであり、それが「神と共に生きる」ことを意味する。そうであれば、いつも神に支えられているということであり、実に楽しい人生になる。ところが、「神のために」となると、自らを追い詰めてしまう。挙げ句の果てには十分なことができない自分を見て、「自分はダメなクリスチャン」と責めてしまう。だが見てきたように、聖書のどこにも「神のために」生きなさいという教えはないので心配はいらない。では、なぜそうした教えがないのか、今度は別の角度から学んでみよう。

【神と人との関係】

(1) 僕ではなく「友」

人は神の「僕(しもべ)」であり、「神のために」生きる者というのが、大方のクリスチャンが抱く思いである。しかし、神の側は人を「僕」とは思っていない。「友」だと思っている。信じがたいかもしれないが、そのことは、次のイエスの言葉を見れば明らかだ。

「もはや、わたしはあなたがたを僕とは呼ばない。僕は主人が何をしているか知らないからである。わたしはあなたがたを友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなたがたに知らせたからである」(ヨハネ15:15、新共同訳)

イエスは弟子たちに対し、はっきり「友」と呼ばれた。神と人との関係は、友としての関係であることを教えられた。それは、人はキリストの体の器官として造られたからそうなる。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。人はキリストの体を構成する器官ということであれば、それは支え合う横の関係であって、「僕」ではなく「友」の関係になる。だからこそ、イエスとして来られたキリストのことを「インマヌエル」という。その意味は、「神は私たちとともにおられる」(マタイ1:23)である。

このように、人というのは「神のために」生きるのではなく、「神と共に」、神と向き合う中で生きるように造られた。そのことを「神に対して」生きるといい、神の側からは、人を「僕」ではなく「友」として呼ぶことの理由になる。ところが、私たちはそうした神の思いとは裏腹に、神の「僕」を目指してしまう。「神のために」と自らに言い聞かせ、神に愛される「僕」になろうと一生懸命頑張る。そうするのは、「・・・のために頑張る」という生き方が、この世界では実に美しいとされるからだ。しかし、「・・・のために頑張る」というのは見た目が美しく見えても、その中身は実に汚れている。そのことを説明しよう。

(2)本当に神のため?

私たちは「神のために」と言って頑張るが、そこには必ず見返りを期待する自分がいる。「神のため」と言って頑張ることで、周りからよく思われようとする思いが心の奥底に横たわっている。人から少しでも立派なクリスチャンだと思われようとする自分が、「神のために」という御旗の下で頑張るのである。そうであれば、それはもう「神のために」ではなく、「自分のために」頑張っているにすぎない。「神のために」という美しい仮面をかぶり、自分への報酬のためにしているのである。ゆえにイエスは、「神のために」と言って頑張り、人々からは立派だと称賛されていた人たちを次のように切り捨てた。

「わざわいだ。偽善の律法学者、パリサイ人。おまえたちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいです」(マタイ23:27)

そこで、弟子のペテロを思い出してほしい。彼はイエスの前で、主のためなら命さえも惜しまないと豪語した。「主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております」(ルカ22:33)。命懸けで、「主のために」頑張ることを宣言した。しかし、彼のこの言葉は、自分が偉くなりたいという「肉の思い」から出ていた。というのも、ペテロはこの言葉を発する前、他の弟子たちと誰が一番偉いかを議論していたからだ。

「また、彼らの間には、この中でだれが一番偉いだろうかという論議も起こった」(ルカ22:24)

偉くなって周りから良く思われようとするペテロの思いが、「主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております」と言わしめたのである。とはいえ、ペテロは自分の言葉に対し、それは純粋な思いだという意識しかなく、その下に横たわっている「肉の思い」に気付く由もなかった。

しかし、「肉の思い」に気付く出来事が起きた。それは、イエスが罪人として捕らえられ、殺されそうになった時のことである。ある人がペテロを見て、「この人も、イエスと一緒にいました」と叫んだのであった。ペテロは周りの目を恐れ、その時、イエスを知らないと言ってしまった。そうした出来事が3度も続き、そのことで初めて、自分の心の奥に横たわっていた「肉の思い」に気付いた。それは、イエスのことよりも、自分が良く思われることを願う思いであった。こうしてペテロは、「主のために」と言いつつも主のことを思わないで、人のことを思っている自分と出会ったのである。

イエスは、そうしたペテロの「肉の思い」を初めから見抜いていたので、かつて、「下がれ。サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マルコ8:33)と注意されていた。ペテロはここに来てようやく、その時のイエスの言葉の真意を悟ることができたのである。

ペテロでさえそうなのだから、私たちが「神のために」といくら豪語しようと、そこには自分が良く思われようとする「肉の思い」がのさばっている。ペテロがそうであったように、いくら「主のために」と思っても、そこには「肉の思い」が横たわっている。ただし、パウロのように自分の「肉の思い」に気付き、「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」(ローマ7:19)と告白する人もいる。

このように、人は「神のために」など生きられない。純粋に「神のため」だけに生きられる人を義人というが、そのような者は1人もいない。「義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない」(ローマ3:10、11)。どうあがいても、人がすることは「自分のために」となる。ゆえに神は、「神のために」頑張れなどとは教えない。そんなことを教えれば、ますます人は「神のために」と叫ぶ偽善者になり、誰が偉いかと競い合うからだ。ならば、神は人に何を望まれるのだろうか。「神のために」ではないのなら、何を神は望まれるのだろう。最後に、そのことを見てみよう。

(3)神が望まれることは何?

人はどこまでいっても神の被造物であり、神の助けを必要とするものだ。ゆえに人のすべきことは、どこまでも神を信頼し、神により頼むこととなる。ただただ神を信頼し、神のあわれみを受けることが人のなすべきすべてとなる。イエスはそのことを教えるために、譬えを通して次のように言われた。

「ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません」(ルカ18:13、14)

イエスはここで、神が義とするのは、「私をあわれんでください」と叫ぶ者であり、人が神に対してなし得ることはこれだけだと言われた。同時にイエスはこの譬えで、「神のために」これだけのことをしましたと言ったパリサイ人のことも取り上げ、「私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております」(ルカ18:12)、この者は義とされない旨を、「パリサイ人ではありません」と言われた。

すなわち、神が人に望まれるのは、「神のために」何かをするというのではなく、「私をあわれんでください」と、神により頼むことなのである。神により頼むとは、心を神の方に「方向転換」するということであり、これこそ神が人に望まれる行為となる。その行為を、旧約聖書は「方向転換」を意味するヘブライ語の「シューヴ」[שׁוּב]で言い表し、新約聖書はギリシャ語の「メタノエオー」[μετανοέω]で言い表した。「シューヴ」は「神に立ち返る」行為であり、「メタノエオー」は「心を神に向ける」行為であり、どちらも「方向転換」を意味する。それを新改訳聖書第3版は「悔い改める」と訳してしまったために、神は罪人が悔い改めることを喜ばれるという誤解が生じた。

「あなたがたに言いますが、それと同じように、ひとりの罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びがわき起こるのです」(ルカ15:10)

「悔い改める」とは、「反省する」とか「悔いる」という意味だが、この箇所の原文は「メタノエオー」であって、「心を神に向ける」である。あくまでも、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と、心を神に向け、神に助けを乞うことを意味する。神はそれを喜ばれる。「神のために」これだけ頑張りました、を喜ばれるわけではない(参照:福音の回復(52))。

つまり、神は「ぶどうの木」であり、人はその「枝」なのである。なぜなら「枝」は、「ぶどうの木」にとどまり、そこから養分を熱心に受け取るからだ。神が人に対して望まれるのは、まさしく「ぶどうの木」の「枝」のように、神のあわれみを熱心に受け取ることに尽きるのである。これが「方向転換」であり、神が昔から言われてきた「シューヴ」「メタノエオー」の実際になる。それでイエスは、次のように言われた。

「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです」(ヨハネ15:5)

人にとっての必要な養分は、神の「全き愛」である。無条件で人を受け入れてくださる愛が、人が生きるのに必要な養分になる。罪人であろうと関係なく、誰であれ神の子として受け入れてくださる「全き愛」こそが、人にとっての生きる勇気となる。人は「ぶどうの木」にとどまる「枝」として、この「全き愛」をただ受け取ればよい。そうすれば、多くの「平安な義の実」(ヘブル12:11)を結ばせるようになり、それに伴い人の「愛」は回復し、神と人とを愛せるようになっていく。だからイエスは、神は「ぶどうの木」であり、人はその「枝」であると言われた。

このように、私たちは「神のために生きる」のではなく、「ぶどうの木」の「枝」のように、「神と共に生きる」のである。神の「全き愛」を受け取り、それによって生きていく。罪人であっても神に赦され、神に愛されていると知る中で暮らせばよい。それは実に楽しい生活となり、人がそのように生きることを神は望まれる。それこそが、「神に対して生きる」ということを意味する。

しかし、私たちの生き方が「神のために生きる」となった途端、人は自力で善人を目指すしかなく、神の「全き愛」を受け取れなくなってしまう。神に愛されることが目的となり、そのことが人を疲れさせ、追い詰めてしまう。そのようなことにならないよう、正しい神と人との関係を知ってほしい。それは何があっても「友」と呼ばれ、「神と共に生きる」関係である。

◇