なぜ、キリストは十字架にかかられたのか。どうして、十字架にかかる必要があったのか。今回は、「十字架の意味」について考えてみたい。ある人は十字架の意味を、悪魔から人を買い戻すためであったと言い、ある人は父なる神をなだめるためだったと言い、ある人は罪を犯せば死ななければならないことを示すためだったと言い、ある人は神に従うとはどういうことなのかを教えるためだったと言う。他にもいろいろなことが言われてきた。十字架の意味については、昔から議論が繰り返されてきたが、今回はその議論に参戦してみたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【罪の中身】

(1)深まる謎

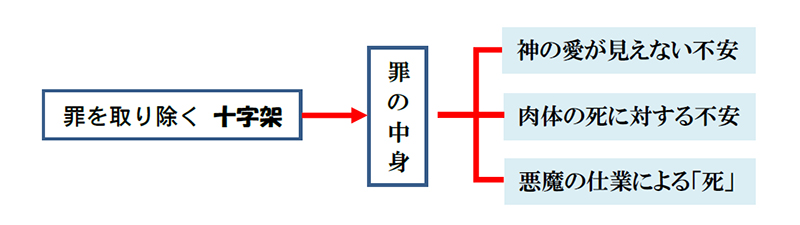

キリストは罪を取り除くために来られたという。「キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています」(Ⅰヨハネ3:5)。その目的を果たすために、私たちの罪を背負い十字架にかかられたという。「そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました」(Ⅰペテロ3:24)。ここに、昔から言われてきた疑問がある。それは、罪を取り除くために、すなわち罪を赦(ゆる)すために、どうしてキリストは十字架にかかる必要があったのかである。私たちの罪を赦すことと、十字架の死がどう結びつくのか、その必要性に対する疑問である。どういうことなのか、分かりやすく説明しよう。

キリストの十字架の血は、人の罪を赦すためであったという。「この方にあって私たちは、その血による贖(あがな)い、罪の赦しを受けています」(エペソ1:7)。しかし、冷静に考えてみてほしい。罪を赦すかどうかを決める裁判官は神ご自身である。ということは、あえてキリストが十字架にかからなくても、裁判官である神がひと言、「罪を赦す!」と宣言すれば済む話ではないのだろうか。無論、この疑問に対しては、いや、神は正義ゆえ、自らの定めた律法に違反する罪を見逃すことができないので、人の罪を赦すためにキリストが代わりに罪の罰を受ける必要があったと言うかもしれない。それでも疑問が残る。

例えば、神は正義ゆえ、自らの定めた律法を守るというのであれば、「わたしを信じるなら、罪を赦す」という新たな律法を制定すればよい話になる。これを新たな契約とすれば、これだけで罪を赦すという目的は達成できる。ならば、神はそうしなかったのか。いや、実際神は、神を信じる者たちに対し、「なぜなら、わたしは彼らの不義にあわれみをかけ、もはや、彼らの罪を思い出さないからである」(ヘブル8:12)と言い、これを新しい契約とされた。「神が新しい契約と言われたときには、初めのものを古いとされたのです」(ヘブル8:13)。この契約は、キリストが十字架にかかる以前に結ばれたものである。

つまり、罪を赦すだけであれば、わざわざキリストが十字架にかかる必要などないということだ。新しい契約まで定めたのだから、その必要性はまったくなかった。そうであっても、キリストは十字架にかかられた。それは一体なぜなのだろう。これが古くから取り上げられてきた疑問であり、十字架の謎である。

この謎を解こうとする試みは、当然昔から行われてきた。それは先に述べたように神の正義を守るためであったとか、あるいは私たちが実践すべき献身の姿を示すためであったとか、あるいは神の愛を示すためであったとか、いろいろと試みられてきた。しかし、そこには「罪の中身」を明らかにする作業が抜け落ちていた。どうして私たちが罪を犯すのか、その原因を明らかにする作業が曖昧で十分ではなかった。そのため、この謎解きは迷路に入ってしまい、一致を見ないまま今日に至っている。

この謎を解くカギは、キリストが十字架で背負われたのは私たちの「罪」である以上、まさしく「罪」の理解に懸かっている。「罪」が何であったのかが分からなければ、十字架との因果関係も見えてこない。というより、「罪」をどう理解するかが、そのまま十字架の意味を決定する。実は、前回のコラムで「罪」について詳しく説明したのは、今回の「十字架の意味」を知るための準備であった。そこで前回の話を踏まえながら、最初に「罪の中身」を詳しく調べてみることにしよう。そうすれば、十字架との因果関係も見えてくる。

(2)罪の定義

聖書は、「神の律法」に逆らうことを罪と呼んでいる。「罪とは律法に逆らうことなのです」(Ⅰヨハネ3:4)。律法に逆らう「行為」は律法に逆らう「思い」から始まるので、律法に逆らうことが罪であれば、「神と異なる思い」を抱くことが罪ということになる。だからイエスは、「しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです」(マタイ5:28)と教えておられる。そこで罪の定義を、「神と異なる思い」とさせてもらう。

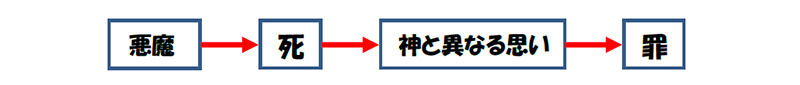

ならば、アダムとエバが犯した罪は、すなわち「神と異なる思い」は、一体どこから来たのだろう。彼らは神に似せて造られ神と同じ本質を持っていた以上、彼らの本質から「神と異なる思い」が生じるはずもない。この疑問に対し、それは悪魔によって持ち込まれたと聖書は教えている。悪魔が蛇を使って「神と異なる思い」をエバに持ち込み、「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(Ⅱコリント11:3 新共同訳)、エバからアダムに持ち込まれた様子を綴(つづ)っている。従って、アダムとエバにおいては悪魔が罪の源流であった。

ならば、私たちの場合はどうだろう。私たちは日々、「神と異なる思い」を抱いてしまうが、それはどこから来ているのだろうか。それは、アダムとエバが犯した罪に連動して入り込んだ「死」から来ている。どういうことなのか、簡単に説明しよう。

(3)罪の源流

アダムとエバは神に似せて造られていたので、神とは「一つ思い」で結ばれていた。だが、悪魔の仕業で「神と異なる思い」を持ってしまったために「一つ思い」の関係は壊れ、神との結びつきを失ってしまった。これを「死」が入り込んだという。この「死」が、人に大きな変化を与えた。その変化はこうであった。

神との結びつきを失えば人は独立することになり、自分の姿しか認識できなくなる。それだけではない。永遠なる神との結びつきを失えば、もう永遠に生きることもできなくなるので、人の体は土に帰るしかない。「あなたは土に帰る」(創世記3:19)。一生、苦しんで食を得ていくことになる。「あなたは、一生、苦しんで食を得なければならない」(創世記3:17)。そうなると、人は少しでも安全に長く生きようと、神中心から自己中心の生き方を目指すようになる。これが、神との結びつきを失う「死」が人に与えた大きな変化である。この変化こそ、私たちにおける「神と異なる思い」の源流となり、私たちの「罪」となった。

このように、罪とは「神と異なる思い」であり、それは最初、悪魔によってエバとアダムの中に持ち込まれた。そのことで「この世」は神との結びつきを失った「死の世界」となり、私たちの思いは、神中心から自己中心へと変化してしまった。「この世」は「神と異なる思い」を抱かせる世界となり、それが私たちにおける罪の源流となった。つまり、罪につながるさまざまな欲(神と異なる思い)は、神の造られた「本性」から出たものではなく、「この世」から出たものであった。

「すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです」(Ⅰヨハネ2:16)

要するに、アダムの罪により「死」が入り込み、その「死」がすべての人に広がり、その結果、私たちは罪を犯すようになったのである。

「それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった」(ローマ5:12 私訳 参照:福音の回復(34))

ならば、「死」が持ち込んだ「神と異なる思い」とは、一体どのような思いだったのだろう。私たちはさまざまな罪となる思いを抱くが、その中にはどんな「神と異なる思い」が横たわっているのだろう。それこそが罪の素顔となるので、それを調べてみよう。

(4)罪の素顔

人は元来、神の器官として造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。そのため、人はその誕生から神に捕らえられており、神の愛を意識する中で生きるようになっていた。そこに悪魔の仕業で「死」が入り込み、人は神との結びつきを失った。そうなると、人は自分の姿しか意識できなくなるため、自分たちが裸であることを知るようになる。実際、アダムとエバはそうなった。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」(創世記3:7)

神の愛を意識する中で生きるようになっていたアダムとエバであったが、「死」が入り込んだことで自分の姿しか意識できなくなり、神の愛が見えなくなったのである。それは言いようもない「不安」を覚えさせ、「愛されたい」という願望を抱かせた。その願望は、少しでも良く思われようとする思いとなり、意識した自分の姿を着飾ろうとする行動へと駆り立てた。

「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

この行為は、明らかに神の最高位の思い、「愛せよ」(ガラテヤ5:14)とは真逆である。つまり、「神と異なる思い」には「愛されたい」という願望が横たわっていて、ここからさまざまな罪となる思いが開始した。

また、人は神との結びつきを失ったことで「土に帰る」(創世記3:19)体となった。それは「肉体の死」への「不安」を覚えさせ、「生きたい」という願望を抱かせる。その願望は、生きるために必要な食糧や安全を確保しようとする思いとなり、富をめぐる争いへと駆り立てる。これもまた、「愛せよ」という神の思いとは真逆である。従って、「神と異なる思い」には「生きたい」という願望も横たわっていて、ここからもさまざまな罪となる思いが開始した。

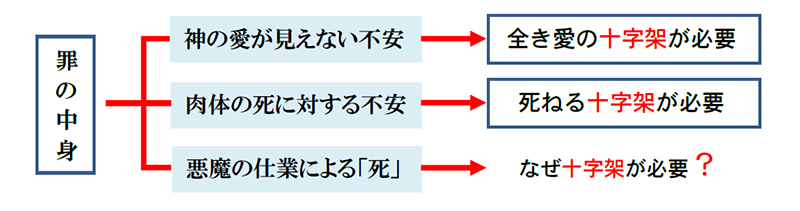

このように、「死」が持ち込んだ罪の素顔は、「愛されたい」「生きたい」という願望であった。これが罪となる「神と異なる思い」に横たわっていた。そして、「愛されたい」という願望は「神の愛が見えない不安」から、「生きたい」という願望は「肉体の死に対する不安」から生じていた。さらにこれらの「不安」は、「悪魔の仕業による死」が原因であった。

となると、キリストは罪を取り除くために来られたというが、「キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています」(Ⅰヨハネ3:5)、そのためには、「神の愛が見えない不安」「肉体の死に対する不安」「悪魔の仕業による死」、これらを取り除く必要がある。これこそが、キリストが背負われた私たちの「罪」にほかならない。

こうした罪の中身が分かれば、なぜ十字架の死が必要だったのか、その謎も容易に解ける。解ければ、それがそのまま十字架の意味となる。では、明らかになった罪の中身と、十字架の関連性を1つずつ見ていこう。

【神の愛が見えない不安を取り除く】

(1) 愛を明らかにする

キリストは罪を取り除くために来られたが、その罪の原因の1つは、「神の愛が見えない不安」であった。だから、罪を取り除くには、この不安を取り除かなければならない。それには、人が神に愛されていることを知るようにするしかない。これ以上ない神の愛を見える形で示すことでしか、「神の愛が見えない不安」は取り除けない。それは、「人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません」(ヨハネ15:13)であった。そこで、キリストは十字架にかかり、「全き愛」を明らかにされた。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

これが罪を取り除くために、すなわち罪が赦されるために、なぜ十字架の死が必要だったのか、その謎に対する1つ目の答えとなる。人の罪である「神と異なる思い」が「神の愛が見えない不安」から生じていたので、それを取り除くために「全き愛」を明らかにできる十字架の死が必要だったのである。

このように、罪の中身が分かれば、十字架がなぜ必要であったのかは容易に理解できる。いずれにせよ、神に愛されていることを人が知れば罪からの解放につながるので、聖書はさまざまな表現を使い、十字架で明らかにされた人に対する神の愛を説明している。そのことで、少しでも多くの人に神の愛を伝え、「神の愛が見えない不安」が取り除かれるよう助けている。そこで、そうした表現の幾つかを併せて見ておこう。

(2)債務証書を無効にする

聖書は、キリストの十字架を次のように表現し、神の「全き愛」を伝えようとした。

「いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取りのけ、十字架に釘づけにされました」(コロサイ2:14)

人はこの表現を通して神の愛を知る。私たちを責め立てる「債務証書」を無効にしたという表現から、人は自分の負うべき「罰」とか「借金」をイメージし、それを代わってくださったと思うので神の愛を知る。自分の「債務証書」を無効にしてくださるためにキリストが十字架にかかられたと知り、そのことで「神の愛が見えない不安」が取り除かれていく。だが、神が無効にされたという「債務証書」は、人がイメージする「罰」や「借金」ではない。「律法」を指している。なぜ「律法」なのか、分かりやすく説明しよう。

キリストが十字架の「全き愛」で無効にしようとした罪は、兎(と)にも角にも、「神の愛が見えない不安」である。ゆえに、「債務証書」は「神の愛が見えない不安」を指すが、この不安の実行部隊が、実は「律法」であった。それは、以下のような理由からそうなった。

「神の愛が見えない不安」は「愛されたい」という願望を生み出し、少しでも自分が良く思われ愛されようとする思いを抱かせた。この思いは、そのまま相手の期待に応えようとする思いとなるので、相手の期待が自分にとっての「ねばならない」という「律法」になってしまう。そうなると、人は手にした「律法」を基準に人の善し悪しを判断するようになる。「律法」を行える相手には好意を抱き、行えない相手には「怒り」を覚えるのである。ここに「怒り」の起源がある。すなわち、「愛されたい」という願望から「律法」を手にし、それによって「怒り」が引き起こされるようになった。

「律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません」(ローマ4:15)

「律法」が招いた「怒り」は人への「敵意」となり、神の最高位の律法、「愛せよ」に逆らわせる罪の行為へと人を駆り立てた。「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)。まさに、死のとげである「神の愛が見えない不安」が罪であり、その罪の力が「律法」となって人を罪へと駆り立てている。そうしたことから、聖書は罪を次のように解説する。

「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)

これが、なぜ「神の愛が見えない不安」の実行部隊が「律法」なのか、その理由である。このことから、私たちを責め立てている「債務証書」とは何かが見えてくる。それは「神の愛が見えない不安」から手にした「律法」であると。人は愛されようとして、日々、「ねばならない」という「律法」に責め立てられている。そして、この「律法」が人に「敵意」を抱かせ、人を愛せなくさせ苦しみをもたらしている。

キリストは、こうした「律法」を終わらせるために十字架にかかられたのである。「キリストが律法を終わらせられたので、信じる人はみな義と認められるのです」(ローマ10:4)。そのことで、「律法」がもたらした「敵意」という「隔ての壁」を打ち壊し、「敵意」を葬り去った。

「キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。・・・敵意は十字架によって葬り去られました」(エペソ2:14~16)

このように、聖書は十字架の愛を伝えるために、「債務証書」を無効にしてくださったという表現を使った。人は無効にされた「債務証書」を自由にイメージするが、それは「神の愛が見えない不安」であり、その不安から生まれた「ねばならない」という「律法」であった。では、さらに別の表現を見てみよう。

(3)身代金を支払う

聖書はキリストの十字架の愛を、「あなたがたは、身代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません」(Ⅰコリント7:23 新共同訳)と表現し、キリストはご自分のいのちと差し替えに私たちを奴隷の身分から救い出してくれたとした。十字架の愛を、「身代金」として表現したのである。イエスも、ご自分が十字架で示す予定であった「全き愛」を、私たちを買い戻すための「身代金」に譬(たと)えられた。

「人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献(ささ)げるために来たのである」(マルコ10:45 新共同訳)

この表現からも、人は神に愛されていることを十分に知ることができる。そのことで、「神の愛が見えない不安」は取り除かれる。ただし、「身代金」を支払った先は悪魔でもなければ、父なる神でもない。ならば、誰に支払ったというのだろうか。

神との結びつきを失う「死」は、神の愛を見えなくさせた。人はそのことで「不安」になったが、「不安」は目で見えるわけもなくどうにもできなかった。そうなると、人は見えない「不安」を見える実体に重ねることで戦おうとするので、重ねられた先は「恐怖」となり、「恐れ」となる。アダムの場合、その「不安」を自分の姿に重ねたので、自分の姿が「恐れ」となった。「それで私は裸なので、恐れて、隠れました」(創世記3:10)。こうして、神の愛が見えない「不安」は人に「恐れ」を抱かせ、具体的な「恐怖」となって人を支配するようになった。一生涯、「死の恐怖」の奴隷とした。「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」(ヘブル2:15)。

このことが分かれば、神が「身代金」を誰に支払ったのかも分かるだろう。それは、神の愛が見えないことの「不安」をバネに、私たちを実行支配するようになった「死の恐怖」に対してである。そういう意味では、先に見た「債務証書を無効」にしたという「債務証書」は、「死の恐怖」という意味に解すこともできる。というより、「死の恐怖」が「律法」を持たせるので、これらは表裏一体であって同じ実体を指している。

このように、聖書は人の理解できる「身代金」という表現を使い、十字架で示された神の「全き愛」を伝えた。そのことで、人の罪となった「神の愛が見えない不安」を締め出そうとした。こうした聖書の教えを受け、説教をする現場では十字架の「全き愛」がどう説かれているのか、それも併せて見ておこう。

(4)罪の「罰」を背負われた

この世界は、兎にも角にも、「罪には罰」という価値観が支配している。そのため、悪いことをすれば「罰」を受けて当然と人は思い、「罪」と聞けば自動的に「罰」を連想する。人はそうした価値観の世界に住むため、キリストが私たちの「罪」を背負われたと聞けば、それは私たちの「罰」を背負われたのだと勝手に思ってしまう。こうした勝手な連想は、「罪には罰」という価値観の中で暮らす限り避けられない。そこで牧会の現場では、「キリストは十字架で、私たちの罪の“罰”を代わりに受けてくださった」という説教が昔から繰り返されてきた。

確かに、「罪には罰」という価値観に支配されている人々に神の愛を伝えるには有効な表現となる。ただし、注意しなければならないのは、その場合の「罰」とは、神からの罰ではないということだ。なぜなら、人は生まれながらに死んでいて、「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)、すでに裁かれたと同じ状態にあるので、「信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさばかれている」(ヨハネ3:18)、神からの罰など存在しないからだ。神が「死人」に対してできることは裁き(罰)ではなく、救うことだけしかない(参照:福音の回復(37))。

「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです」(ヨハネ12:47)

ならば、私たち「死人」には罪の罰は何もないのだろうか。無論、神からの罰は何もない。しかし、罰を「苦しみ」という意味で使うのであれば、罪から来る「罰」は存在する。それは、「神の愛が見えない不安」が生じさせる「恐れ」である。人は「神の愛が見えない不安」から必死になって愛されようとし、いつも周りの目を「恐れ」て生きている。それが人を苦しめている。その苦しみから、自らの命を断つ者さえいる。従って、「神の愛が見えない不安」という罪に対しては神からの罰はないが、その罪には「恐れ」という「罰」(苦しみ)は伴う。であれば、キリストの「全き愛」は、その「罰」となった「恐れ」を締め出すためであったとも言える。

「愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は、愛において全きものとなっていないのです」(Ⅰヨハネ4:18 新改訳2017)

そうした意味で「罰」を理解するのであれば、「キリストは十字架で、私たちの罪の“罰”を代わりに受けてくださった」と言うのは間違いではない。ただし、こうした表現を使うのは、あくまでも「罪には罰」という価値観に支配されている人々に神の愛を伝えることを優先してのことであって、その意味には注意を要する。そもそも聖書には、私たちの「罰」を背負ったという御言葉はどこにもない。キリストが背負われたのは私たちの「罪」であって、罪に対する神からの「罰」ではないからだ。

このように、「神の愛が見えない不安」から生じる罪を取り除くために、キリストの十字架は不可欠であった。十字架で「全き愛」を明らかにし、「神の愛が見えない不安」が生じさせる「恐れ」を締め出す必要があった。聖書は、そうした「全き愛」を、人の価値観に沿った表現を使って説明する。私たちも、人の価値観に沿った表現で神の愛を伝える説教をする。

さて、私たちが罪を犯してしまう原因は他にもあった。死がもたらした、「肉体の死に対する不安」も罪を犯させていた。この不安から「生きたい」という願望が生まれ、「神と異なる思い」を抱くようになり、富をめぐって人は争うようになった。ゆえに、罪を取り除くには、こちらの不安も取り除かなくてはならない。ならば、「肉体の死に対する不安」を取り除くためにどうして十字架の死が必要だったのか、次に、そのことを見ていこう。

【肉体の死に対する不安を取り除く】

(1)「死ぬ」ことに希望

罪とは「神と異なる思い」であり、それは「肉体の死に対する不安」からも生じている。そのため、罪を取り除くには「肉体の死に対する不安」も取り除かなければならない。それには、死んでも復活できることを示すしかない。「肉体の死」を迎えても、復活できる希望を明らかにする必要がある。そこでキリストは、真実に十字架で死に復活されたのである。

これが罪を取り除くために、すなわち罪が赦されるために、なぜ十字架の死が必要だったのか、その謎に対する2つ目の答えとなる。人の罪である「神と異なる思い」が「肉体の死に対する不安」から生じていたので、それを取り除くために復活を明らかにできる十字架の死が必要であった。では、このことを深く見てみよう。

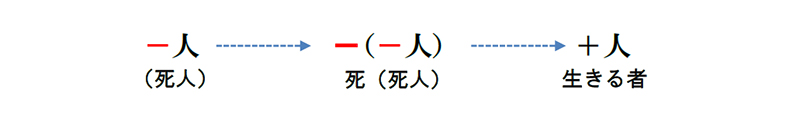

人はアダムの罪以降、神との結びつきを失った。この状態を「死人」という。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)。人は「死人」となったので、朽ちる体となった。「土に帰る」(創世記3:19)。このことが「肉体の死に対する不安」を生じさせ、人に罪を犯させていた。そのため、「死人」を「生きる者」にしなければ、この不安からの罪は取り除けない。それは、「死人」が「死の世界」から「いのちの世界」に移り住むということであり、「死人」が「死ぬ」ことを意味する。なぜなら「死ぬ」とは、今暮らす世界との完全な決別を意味するからだ。このことは、数式で考えると容易に分かる。

「死人」は何をしようとも最後は「土に帰る」(創世記3:19)ので、「死人」には滅びるという「マイナス」が付く。しかし、その「マイナス」に対して、新たに「マイナス」となる滅びの「死」が付けばどうなるだろう。「マイナス」と「マイナス」は「プラス」になる。ということは、「死」という「マイナス」の世界において、再び「マイナス」となる「死」を手にすることができたなら、人は「プラス」となり「生きる者」になれる。そうなれば、「肉体の死に対する不安」は取り除かれる。

すなわち、「死人」にとっては「死」だけが希望となる。ところが、「死人」は字のごとく、すでに死んだ者なので「死ぬ」ことなどできない。そこでキリストは、私たちが暮らす「死の世界」に「死ぬ」ことができる「死」を届けてくださった。「死人」にとって唯一の希望を届けてくださった。それが「十字架の死」である。どう届けてくださったかというと、それはこうであった。

初めに、神であるキリストは人が持つと同じ制約を受け入れ、私たちと同様の「死人」となって来られた。「そこで、子たちはみな血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました」(ヘブル2:14)。そして次に、その姿で十字架にかかり、「死人」であっても「死ぬ」ことができることを示された。「死の世界」と決別できることを示し、その証しとして復活された。こうして、キリストは「死ぬ」ことができる「死」を届けてくださったのである。

人々は、このキリストの十字架に光を見た。「死人」から「生きる者」になれる希望を見た。自分たちもキリストにあずかるバプテスマを受ければ、キリストが実行されたと同じ死にあずかることができると信じた。

「それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか」(ローマ6:3)

それだけでなく、自分たちもキリストにつぎ合わされたなら、キリストの死と同じようになって、必ずキリストの復活とも同じようになるという希望を見た。

「もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです」(ローマ6:5)

このように、「肉体の死に対する不安」から生じる罪を取り除くには、「死人」であっても「死ぬ」ことができる「死」を示す必要があったので、「十字架の死」が不可欠であった。ならば「死ぬ」ことができる希望を、どうやって受け取ればよいのだろう。

(2)信仰で受け取る

人は自殺すればこの世の苦しみから解放されると考える。自らの力で、この世に対して「死ぬ」ことができると考える。しかし、人は「死ぬ」ことなど断じてできない。自ら命を絶とうが、すでに死んでいる現状は何ら変わらない。人は生まれながらに「死人」であり、どうやっても「死ぬ」ことなどできないのである。自ら命を絶ったところで「土に帰る」(創世記3:19)時期が早まるだけであって、依然として「死の世界」に留まっている。「死人」が自力で「死の世界」からは抜け出せる手段は何もない。ゆえに、「死人」にとっての希望は、まことに「死の世界」と決別できる「死」以外には何もない。

そうした事情から、キリストは十字架で死なれた。すなわち、アダムによってすべての人は「死人」となり「罪人」になったが、キリストによっては、すべての人が「生きる者」になれる希望がもたらされたのである。

「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです」(Ⅰコリント15:22)

この希望により、私たちもキリストとともに十字架につけられれば、この「死の世界」に対して「死ぬ」ことができる。そうなれば、私たちの「罪」は「死」が原因だったので、もはや「罪」の奴隷でなくなることを、私たちは知るのである。

「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています」(ローマ6:6)

この事実を、私たちはどのように受け取るのだろう。それは信仰によってである。「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(ヘブル11:1)。信仰が、「肉体の死に対する不安」を取り除いてくれる。それを神から教えられたパウロは、「この十字架につけられて、この世はわたしに対して死に、わたしもこの世に対して死んでしまったのである」(ガラテヤ6:14 口語訳)と信仰で告白し、さらにはキリストとともに十字架で死んだのであれば、キリストとともに「生きる者」になれることを信じますと言った。

「もし私たちがキリストとともに死んだのであれば、キリストとともに生きることにもなる、と信じます」(ローマ6:8)

このように、「肉体の死に対する不安」は、キリストの死にあずかる信仰で取り除くことができる。人は「肉体の死に対する不安」から「生きたい」という願望を持ち、富をめぐって争うようになったが、信仰でもってキリストの死にあずかれば、そうした罪からは解放されていくのである。

見てきたように、罪となった「神の愛が見えないことの不安」と「肉体の死に対する不安」を取り除くにはキリストの十字架は不可欠であった。これで、罪を赦すために(罪を取り除くために)どうして十字架が必要だったのか、その謎は解けただろう。

しかし、実はこれだけではまだ不十分である。というのも、罪を完全に取り除くための最後の仕上げ、罪の原因となった「悪魔の仕業による死」を滅ぼす作業が残っているからだ。それに対してもキリストの十字架が不可欠であったことが証明できたとき、初めて十字架の謎は完全に解けたことになる。では、「悪魔の仕業による死」を滅ぼすことと、十字架の死はどう関係するのか、十字架の最後の謎を解いてみよう。

【死を滅ぼす】

(1)悪魔を滅ぼす

キリストは、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるために十字架にかかられた。「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています」(ローマ6:6)。その罪は「死」が原因だったので、十字架は「死」を滅ぼすためであった。ならば、「死」を滅ぼすとはどういうことなのだろうか。

それは、最終的に悪魔を滅ぼすことを意味する。なぜなら、悪魔が「死の力を持つ者」(ヘブル2:14)であり、悪魔が蛇を使ってエバを欺いたことで、「死」が入り込んだからだ。「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(Ⅱコリント11:3 新共同訳)。このことは、天国という視点から見るとさらによく分かる。

考えてみてほしい。いくら「死人」が「生きる者」となって天国に行けたとしても、悪魔が生きていればどうなるかを。悪魔こそが「死の力を持つ者」なので、再び人は欺かれ、「神と異なる思い」を食べさせられてしまう危険に見舞われる。そうなれば、アダムに起きたことが繰り返され、人は再び神との結びつきを失い「死人」に逆戻りする。従って、人を罪から贖い出すには悪魔を滅ぼすことは絶対条件であり、それが「死」を滅ぼすことの実際となる。神はこのことを誰よりもご存じだったので、悪魔に向かってこう宣言された。

「わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく」(創世記3:15)

神が言われた「彼」とはキリストを指し、「おまえ」とは悪魔を指す。「彼は、おまえの頭を踏み砕き」とは、キリストが悪魔を滅ぼすことを意味し、「おまえは、彼のかかとにかみつく」とは、悪魔はキリストを十字架にかけることを意味する。ここで神は、悪魔はキリストを十字架にかけるが、キリストはそれでもって悪魔を滅ぼすことを宣言されたのであった。

この宣言は神が最初にされた約束であり、キリストは約束通り十字架で悪魔を滅ぼされた。「これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし」(ヘブル2:14)。そのことで、「死」は完全に滅ぼされたという。

「それが今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって、いのちと不滅を明らかに示されました」(Ⅱテモテ1:10)

このように、「死」を滅ぼすとは悪魔を滅ぼすことを意味した。ならばキリストは、どのように悪魔を十字架で滅ぼしたのだろう。キリストの十字架の死と、悪魔の死はどう結びつくのだろうか。ここが肝心である。

(2)悪魔を滅ぼす武器

聖書に、「これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした」(ヘブル2:14、15)とある。この御言葉から、悪魔は人を一生涯「死の恐怖」の奴隷にしたことが分かる。ここから、悪魔の実体は「死の恐怖」という「恐れ」であることが見えてくる。聖書は、その「恐れ」を締め出せる武器は「全き愛」しかないという。「全き愛は恐れを締め出します」(Ⅰヨハネ4:18)。従って、悪魔という「死の力を持つ者」を滅ぼすには、「全き愛」という武器が必要になる。ならば、「全き愛」とはどんな愛なのだろう。

「全き愛」とは、人を無条件で愛する愛を指す。善人だろうが罪人であろうが、そうした資格に関係なく愛する愛を指す。誰であろうと友と呼び、その友のためならいのちさえも惜しまないのが「全き愛」である。その愛だけが「恐れ」(悪魔)を完全に締め出すことができる。

「人が(キリストが)その友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません」(ヨハネ15:13) ※( )は筆者が意味を補足

だから、キリストは十字架の「全き愛」に向けて、ひたすら人を愛された。偽証で訴えられようが、つばきをかけられようが、殴られようが、ののしられようが、何一つ呪う言葉を口にすることはなかった。十字架を背負わされ歩かされても、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かなかった。ただひたすら、分け隔てなく人を愛された。

「彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれて行く羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない」(イザヤ53:7)

こうして、キリストは十字架にかけられ、そこでようやく口を開いてこう言われた。「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)。キリストには「全き愛」があったので、まことに自分を殺そうとする者でさえ愛された。そして、友のためにいのちを捨てる死を迎え、悪魔を滅ぼせる唯一の武器、「全き愛」の全貌が明らかにされた。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

これが罪を取り除くために、すなわち罪が赦されるために、なぜ十字架の死が必要だったのか、その謎に対する3つ目の答えとなる。人の罪である「神と異なる思い」が「悪魔の仕業による死」から生じていたので、それを取り除くために悪魔を滅ぼせる「全き愛」の武器となる十字架の死が必要だったのである。しかし、その十字架の「死」の中身は、私たちの想像をはるかに超えていた。イエスが迎えた「死」は、単なる「肉体の死」ではなかったからだ。その「死」はこうであった。

(3)十字架の「死」の中身

イエスが迎えた「死」は、神であるキリストが、神である「父」と、神である「聖霊」との関係を失う「霊的な死」であった。キリストの死は、見た目には「肉体の死」であっても、その実は三位一体の神との関係を絶つというものであった。それが神における「死」である。それゆえ、キリストは十字架の最後にこう叫ばれた。

「そして、三時に、イエスは大声で、『エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ』と叫ばれた。それは訳すと『わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか』という意味である」(マルコ15:34)

「わが神、わが神」とは、「父なる神」と「聖霊なる神」を指している。「お見捨てになったのですか」とは、完全に結びつきが絶たれたことを鋭く言い表している。そのことで、キリストは真の「死」にあずかったことを自らが証しされた。こうして、キリストご自身の姿が「全き愛」の武器となり、悪魔を滅ぼすべく「よみ」に下られたのである。

この「霊的な死」には、筆舌に尽くしがたい苦しみが伴ったことは言うまでもない。ゆえに聖書は、キリストであったイエスは、十字架にかかられる前に苦しみもだえ、切に祈られたことを証言する。その時、汗が血のしずくのように地に落ちたという。

「イエスは、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた」(ルカ22:44)

その苦しみは、「父」と「聖霊」も同じであった。三位一体の神が共に苦しみもだえられたのである。これこそが、イエスの言われた、「人がその友のためにいのちを捨てる」(ヨハネ15:13)の中身であった。それは真実に「全き愛」であり、イエスは「全き愛」の姿のまま「よみ」に下り、「全き愛」という武器をもって悪魔を滅ぼされたのである。そして、再び三位一体の神として「よみ」からよみがえられた。「まことに、あなたは、私のたましいをよみに捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません」(詩篇16:10)。

一体誰が思ったことだろう。この方が私たちの罪を背負い、生ける者の地から、真に絶たれたことを。まことに私たちのために死なれたことを。

「彼の時代の者で、だれが思ったことだろう。彼がわたしの民のそむきの罪のために打たれ、生ける者の地から絶たれたことを」(イザヤ53:8)

このように、十字架の「死」は口先の愛ではなく、いのち懸けで人を愛された神の姿にほかならない。だからこそ「全き愛」なのであって、それゆえ悪魔を滅ぼすことができた。さらには悪魔の仕業で人の中に持ち込まれた「死の恐怖」さえも、すなわち「神の愛が見えない不安」「肉体の死に対する不安」も締め出すことができた。神の子が現れたのは、まさしく悪魔の仕業を滅ぼすためであった。「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(Ⅰヨハネ3:8)。すると、今はもう悪魔はいないのかという疑問が湧いてくるので、そのことにも触れておこう。

(4)悪魔は滅ぼされたのか?

聖書に、「堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい」(Ⅰペテロ5:9)とある。同時に、聖書は悪魔が十字架で滅ぼされたことも教えている。「これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし」(ヘブル2:14)。これは一体、どういうことなのだろうか。

ここから導き出せる結論は、1つしかない。悪魔が滅ぼされても、いまだに悪魔と同じ働きをする実体が存在しているということだ。悪魔の働きは「神と異なる思い」を人に持ち込むことであったが、悪魔が滅ぼされても、それと同じ働きをする敵がいまだに存在するということである。それは、悪魔の仕業によってできた「死の世界」にほかならない。神との結びつきを失った「死の世界」は、私たちに「愛されたい」「生きたい」という願望を抱かせ、「神と異なる思い」をささやいてくる。

ということは、悪魔という実体が滅ぼされても「死の世界」が健在であれば、実質、悪魔との戦いは続くことになる。譬えて言うなら、悪魔は罪を犯させる「死の恐怖」という病原体をまき散らしてしまった。それゆえ、まき散らした本人が逮捕されようと、私たちはまき散らされた病原体と戦っていかなければならないということだ。そうした事情から、聖書は悪魔が滅ぼされたことを教えると同時に、悪魔と戦うことも教えている。

こうした状況を、20世紀を代表する神学者の1人パウル・ティリッヒは、「悪魔の地上支配は破られた。その支配は消滅はしない。けれども、人類はもはや個人および社会の生活における破壊的な構造に対して無力ではない――なぜなら悪魔とはそのような構造のことだからである。神の国は決定的な勝利を得たが、戦闘はさらにつづいている」と述べている(参照:『ティリッヒ著作集 第六巻』白水社 250ページ)。

従って、悪魔との実質的な戦いを終わらせるには、悪魔の仕業によってできた「死の世界」をすべて廃棄しなければならない。神は無論、それを実現される。それが実現される日を「終わりの日」というが、「終わりの日」までは悪魔との実質的な戦いは続くことになる。そして、その「終わりの日」は、各人の迎える「肉体の死」が実質その時となり、その時、各人における「死の世界」は完全に滅ぼされる。

だから聖書は、最後の敵を「死」と言い、「悪魔」とは言わない。「最後の敵である死も滅ぼされます」(Ⅰコリント15:26)。悪魔はすでに滅ぼされているので、各人における最後の敵は「死」である「死の世界」となる。それは「悪魔」の支配を象徴することから、ヨハネの黙示録では「終わりの日」は悪魔が滅ぼされる様子として描かれている。

以上で、どうして私たちの罪を取り除くのに十字架の死が必要であったのか、その謎は完全に解けたことだろう。それは、「罪の中身」が「神の愛が見えない不安」「肉体の死に対する不安」であったからだ。そして、その罪は「悪魔の仕業による死」によったから、それを滅ぼすには十字架の死という「全き愛」が必要であった。これが十字架の意味である。

このように、「罪の中身」が分かれば、まことに私たちの罪を取り除くには十字架での死が必要であったことが分かる。そして、十字架で罪が取り除かれることを神と「和解」するという。罪が取り除かれると、聖(きよ)く、傷なく、非難されるところのない者として御前に立つことができるので「和解」という。そういう意味では、キリストの十字架の死は、神と「和解」させてもらうためであったということになる。

「今は神は、御子の肉のからだにおいて、しかもその死によって、あなたがたをご自分と和解させてくださいました。それはあなたがたを、聖く、傷なく、非難されるところのない者として御前に立たせてくださるためでした」(コロサイ1:22)

すると、ここに最後の疑問が湧いてくる。それは、なぜにそこまで私たちのことを愛されるのか、なぜにご自分のいのちさえ惜しまず私たちを助けようとしてくださるのか、という疑問である。そこにこそ、十字架の最後の意味がある。これに関しては「十字架の意味―後編」として書き記しておくので、興味のある方はそのまま読み進めてほしい。それは、目から鱗(うろこ)が落ちる話となることだろう。

◇