前回のまとめ

最初に、前回の話を簡単におさらいしておこう。神は誰の上にも救いの御手を差し伸べておられる。「わたしがあなたを救うからこの御手につかまりなさい」と、魂に呼び掛けておられる。これを「救いの恵み」といい、人はこの「救いの恵み」を受け取るだけで救われる。聖書は、受け取ることを「信じる」といい、その働きを「信仰」と呼んでいる。つまり、人は信じるだけで救われる。「行い」に関係なく、「恩恵」を受け取る「信仰」によってのみ救われる。これを、「救いの義」を手にするという。

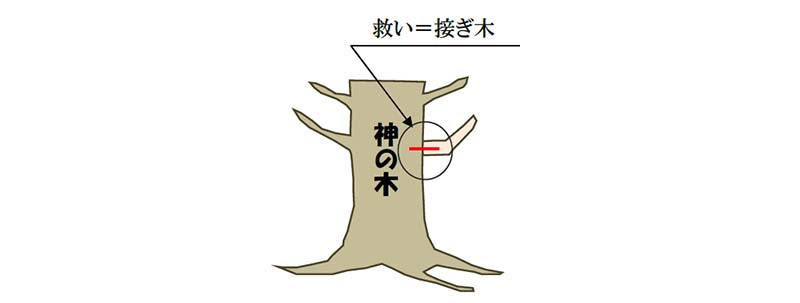

救われたなら、イエス・キリストに接ぎ木されるので、人はイエス・キリストとの交わりが可能になる。その交わりを豊かなものにしたければ、神の命令に従えばよい。すると、気付かなかった罪に気付くようになり、罪が赦(ゆる)される「赦しの恵み」に導かれる。その「赦しの恵み」を、勇気を持って受け取れば、神を心から信頼し愛せるようになっていく。この歩みを繰り返すことで神の「安息」が心の中で大きくなっていき、神から友と呼ばれる関係が築かれていく。そうなることを、「行いの義」を手にするという。

前回は、こうした2つの「義」があることを説明した。「救いの恵み」を受け取ることで手にする義と、「赦しの恵み」を受け取り友と呼ばれる関係が築かれることで手にする義である。前者が「救いの義」であり、後者が「行いの義」となる。そして、「救いの義」を教えた御言葉が、「人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが、私たちの考えです」(ローマ3:28)であり、「行いの義」を教えた御言葉が、「人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう」(ヤコブ2:24)となる。この2つの「義」のうち、人が救われるのに必要なのは「救いの義」だけなので、人は信じるだけで救われ、天国に行けるという結論に至った。

素朴な恐れ

すると、人は素朴な恐れを抱く。信じるだけで救われても、天国に行くまでに悪いことをすれば、救いが取り消されてしまわないかと。こうした恐れは、救われても相変わらず罪を犯してしまう自分の姿から来る。人は相変わらず罪を犯し続ける自分を見ると、神から怒られ、救いが取り消されてしまうのではないかと、どうしても恐れてしまうのである。

あるいは、自らの意志で「救いの恵み」を選択したのなら、自らの意志で「堕落」を選択することもできるのではと思う。「堕落」を選択するとは、「救いの恵み」を返上し、イエス・キリストを捨ててしまうことを指す。つまり、魔が差して自ら「堕落」し、自ら救いを取り消してしまえば、もう二度と救われる機会を失ってしまうのではないかと恐れてしまう。

そこで今回のコラムは、いったん手にした「救いの義」が、行いによって取り消されることがあり得るのか、あるいは「堕落」は可能なのかについて考えてみたい。要は、本当に信じるだけで救いが確定し、何があろうとも天国に行けるのかということである。この疑問を解くには、救われるとはどういうことなのか、そこから話を始める必要がある。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【救われるとは】

(1)救いとは接ぎ木

人はアダムの罪以降、神との結びつきを失ってしまった。この状態を、「人が死んでいる」という。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)。このことを「枝」に譬(たと)えるなら、人はアダムの罪以降、地面に落ちた「枝」となった。幹との結びつきを失った「枝」であり、このままでは「土に帰る」(創世記3:19)しかない。

このことから、人が救われるとはどういうことなのかが見えてくる。それは神に「接ぎ木」されることであり、神との結びつきを取り戻すことである。「すると、あなたは、『枝が折り取られたのは、わたしが接ぎ木されるためだった』と言うでしょう。そのとおりです」(ローマ11:19、20 新共同訳)。ゆえに聖書は、人が救われる様子をこう説明している。

「もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです」(ローマ6:5)

聖書はここで、人がキリストに接ぎ合わされたなら、「必ずキリストの復活とも同じようになる」と断言する。「必ず」であって、「多分」ではない。神に「接ぎ木」され救われたなら、人は必ず天国へ行けることを聖書は保証している。

ならば、人のどこが神と接ぎ合わされるというのだろう。それは人の「体」ではない。人の「魂」と接ぎ合わされる。というのも、人の「魂」は神の「いのち」で造られているからだ。そのことは、次の御言葉を読めば分かる。

「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)

「いのち」と訳されたヘブライ語は「ハイイーム」[חַיּׅים]で、「複数形」の単語になっている。ここでは三位一体の神の「いのち」を表している。また、「息」と訳されたヘブライ語は「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]で、「魂」とも訳せる。つまり、この御言葉は、人の「魂」は神の「いのち」で造られていることを教えている。そのように造られているから、人の「魂」は、神を慕い求め、「あなたに向かって、私は手を差し伸べ、私のたましいは、かわききった地のように、あなたを慕います」(詩篇143:6)、神と結びつくことができる。

このように、人の「魂」は神の「いのち」と同質なので、神との「接ぎ木」が可能となる。故に、神に「接ぎ木」されれば神と共に天国に行くことができるので、天国に行く時が来たなら、「魂」は「霊の体」を着せられ復活する。「霊の体が復活するのです」(Ⅰコリント15:44 新共同訳)。これが、救われるということの概略となる。では、「魂」が神に接ぎ合わされるまでの様子を見てみよう。

(2)「魂」が接ぎ合わされるまでの様子

アダムの罪によって、人の「魂」は神との結びつきを失ってしまった。それに伴い、人の「魂」の衣であった「体」も朽ち果てる「死の体」に変わり、「魂」は「死の体」の中に閉じ込められてしまった。さらには、人が暮らす世界も滅びの束縛を受けてしまった。「被造物自体も、滅びの束縛」(ローマ8:21)。これを、「死」が入り込んだという。「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12 新共同訳)。

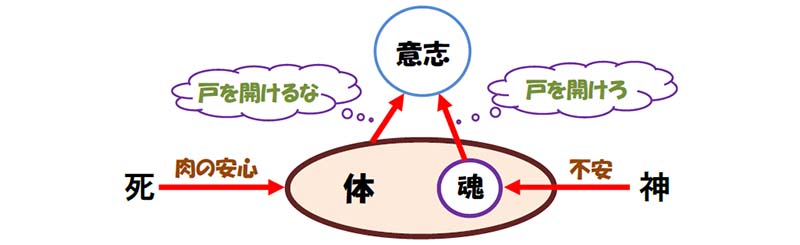

こうして、この世界は神との結びつきを失った「死の世界」になった。そのため、人は神抜きの情報しか収集できなくなり、「死の体」は「肉の安心」の情報だけを集めるようになった。そうなると、人の「意志」はその情報に支配されてしまうので、神を慕い求める「魂」は「死の体」が持ち込む「肉の安心」の下に閉じ込められてしまう。別の言い方をするなら、「肉の安心」でもって「魂」を満足させようとする。

そこで神は、「魂」を閉じ込めている「肉の安心」という「戸」を叩かれる。「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)。叩かれると、その音で「魂」は不安になる。神は「魂」が「肉の安心」に欺かれることのないよう、「不安」をあおられるのである。そのことで、「魂」は神を慕い求める自分を再認識し、「肉の安心」という「戸」を開けるよう自らの「意志」に訴える。しかし、「死の体」が持ち込んだ「肉の安心」も自らの「意志」に訴える。絶対に「戸」を開けるなと。となると、「意志」は決断を迫られる。「戸」を開けるかどうかの選択に迫られる。

そもそも「意志」とは選択する決断であって、「魂」や「死の体」のような実体はない。「魂」と「死の体」が持ち込む情報から、最も訴えの強い情報を選択する機能であり、人格はその選択によって形成されていく。その「意志」が、「魂」からの訴えと「死の体」からの訴えとの間に立たされ、決断を迫られるのである。

その中、人の「意志」が「戸」を開ける選択をすれば、「霊」なる神は開けられた「戸」から入り込み、「魂」をとらえて一緒に食事をされる。これが、「魂」が神に接ぎ合わされるさまであり、聖書はその様子を次のようなイメージで説明している。

「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする」(黙示録3:20)

すると人は疑問に思う。神は何でもできる方なのだから「戸」を叩くという面倒くさいことはせず、勝手に「魂」と結びつけばよいではないかと。しかし、神は自らが人に与えた自発性を尊重するので、人の「意志」の同意なしに事を運ばれないのである。そうしなければ人はロボットになってしまい、神が人を造られた目的、友としての関係を築くことができなくなるからだ。では、神が人のうちに入り込んだならどうなるのだろう。

(3)救いは取り消されない

人の意志が「戸」を開けて神が人のうちに入り込んだなら最後、神はそこに住まわれる。そうなると、そこは神の宮となり、もはや自分自身ではどうすることもできない場所となる。

「あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか」(Ⅰコリント6:19)

それだけではない。神が人の「魂」をとらえたなら、「魂」も神を慕い求めているので、「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)、神を決して放さない。そうした理由から、神は人のうちからは出て行かれないのである。「死の体」の囚人となった「魂」を解放し、「霊の体」を着せて天国に連れ帰るまでは出て行かれない。すなわち、人は二度と神との結びつきを失うことがないということだ。このことは、イエスの証言からも確かめられる。

人の「魂」が神に接ぎ合わされることを「永遠のいのち」が与えられるというが、イエスは、人に「永遠のいのち」を与えたなら必ず次のようになると断言された。

「わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません」(ヨハネ10:28)

イエスはここで、いったん「永遠のいのち」を与えたなら、すなわちご自分に「接ぎ木」したなら、彼らは決して滅ぼされることがないと断言された。それは、二度と神との結びつきを失うことがないということであり、救いは取り消されることがないことを意味する。いったん救われたなら、誰もその人をイエス・キリストから引き離すことなどできないのである。この事実を、聖書は次のようにも説明している。

「私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません」(ローマ8:38、39)

このように、神に「接ぎ木」されたなら、磁石がくっつき合うように、もう誰にも引き離せなくなる。これが神の救いであり、それは完璧としか言いようがない。従って、救われてからも「死の体」が「肉の安心」を求め続ける罪を犯しても、救いが取り消される心配などする必要はない。そのことを、今度は「罪」の視点からも説明しよう。

(4)罪は構造的な問題

人は罪を犯す自分を見て、救いが取り消されるのではないかと恐れる。しかし、罪は個人の問題ではなく構造的な問題である。罪は個人の中から出てきたものではなく、人の中に入り込んだ「死」から出ている。「死」の造り出した構造が原因で、人は罪を犯すようになった(参照:福音の回復(34))。聖書は、そのことを次のように解説している。

「それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった」(ローマ5:12 私訳、参照:福音の回復(34))

人の罪は、まさしく「死」のとげである。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。神との結びつきを失う「死」が人の中に入り込んだことで、神との交わりができなくなるという構造が生まれ、その結果、人は罪を犯すようになった。「肉の安心」をむさぼるしかなくなり、「神を愛せよ」という律法に違反する罪を犯すようになった。故に罪は、個人の問題ではないので裁きの対象ではなく、「癒やし」の対象となる。病気とまったく同じ扱いになる。そうであるからイエスは、次のように言われた。

「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)

ということは、たとえクリスチャンになっても、天国に行くまでは「死の体」故に罪を犯してしまうということだ。神を見ることができず、さらには「死の体」がもたらす「死の恐怖」にもさらされてしまうので、見える「肉の安心」を求めて罪を犯してしまう。パウロも、「わたしは、なんというみじめな人間なのだろう。だれが、この死のからだから、わたしを救ってくれるだろうか」(ローマ7:24 口語訳)と告白している。となれば、クリスチャンになっても罪を犯す姿が正常であり、もう罪を犯さなくなったと言うのであれば、逆に、その者は自分を欺いている。

「もし、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません」(Ⅰヨハネ1:8)

それだけではない。罪を犯さないと言うのであれば、罪を洗い流すための十字架の贖(あがな)いは不要となり、私たちは神を偽り者としてしまう。「もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神のみことばは私たちのうちにありません」(Ⅰヨハネ1:10)。故に、罪を犯してはいないなどと虚勢を張る必要はない。罪を犯すからといって心配する必要もまったくない。罪は構造的な問題ゆえ、神に助けを乞えばよいだけである。病人が医者を頼るように、神の「癒やし」を求めればよい。イエスも、はっきりこう言われている。

「まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます」(マルコ3:28)

イエスは、どんな罪も赦されるから心配するなと言われた。ただこの続きで、「しかし、聖霊をけがす者はだれでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められます」(マルコ3:29)と言われたが、この罪に関しては心配する必要はまったくない。なぜなら、聖霊を汚す者とは、神の呼び掛けを聞こうとはせず、神が差し伸べる救いの御手を拒む者を指すからだ。その者は救われないので、イエスは「とこしえの罪に定められます」と言われたのである。従って、これは救われていない者が持っている罪であって、クリスチャンには存在しない罪となるので心配は要らない。

このように、罪は個人の問題ではなく構造的な問題なので、罪を犯すからといって救いが取り消されることは断じてない。それでも聖書を見ると、例えば、「しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません」(ヘブル6:6)という御言葉がある。これを読むと、やはり「堕落」すれば救いは取り消されるのではないかと、人は心配する。これに類似した御言葉は他にもあり、それを読むと、「行い」が伴わなければ救いが取り消されてしまう印象を持ってしまう。無論、それは誤った印象ではあるが、せっかくだから、そうした誤解を招きやすい御言葉についても併せて見ておくことにしよう。

【誤解を招きやすい御言葉】

誤解を招きやすい御言葉の筆頭は、「しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません」(ヘブル6:6)である。これだけを読むと、確かに神は人の罪を見て怒り、救いを無効にするのではないかと恐れてしまう。実際この御言葉を読んで、実に多くのクリスチャンがそのような恐れを抱いている。無論、この御言葉はそのような意味ではない。ならば、どういう意味なのだろう。そこで、ヘブル6:6の意味を正確に知る作業をしてみよう。それには初めに、ヘブル書がどのような意図で書かれたかを知る必要があるので、話はそこから始めよう。

(1)ヘブル書の意図

ヘブル書は、クリスチャンが神の「安息」を目指すよう、励ます意図で書かれた。

「こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちのひとりでも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか」(ヘブル4:1)

「神の安息に入るための約束」とは、神がアブラハムに立てられた永遠の契約、「わたしは、あなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える」(創世記17:8)を指す。「カナンの全土」とは「神の安息」であり、「神の平安」で心が満たされるようになることを意味する。神を信頼する「信仰」が成長し、「神の平安」を持てるようになることを指す。つまり、「神の安息に入るための約束」とは、神が人に与えた「信仰」を成長させ、その人が「安息」で満たされるようにするというものである(参照:福音の回復(46))。ということは、「信仰」が成長して「安息」を手にするには、「不信仰」という罪を取り除いていかなければならない。

「それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります」(ヘブル3:19)

罪を取り除くには、罪を洗い流してくれる神の恵みの御座に行けばよいので、ヘブル書は次のように教えている。

「ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」(ヘブル4:16)

このように、ヘブル書はクリスチャンに対し、約束の「安息」を目指すよう励ます意図で書かれた。というのも、クリスチャンは救いが取り消されることがないので、すなわち神との結びつきを持たない「死人」に戻ることなどできないので、イエス・キリストを目指して進むしかないからだ。後戻りできないのであれば、前に進むしかない。前に進むとは、「信仰」で神に近づくことを指す。それは、神を求める者には報いてくださる方であるということを、信じられるようになることであり、神への信頼を増し加えていくことを意味する。

「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです」(ヘブル11:6)

こうしたヘブル書の意図が分かれば、ヘブル6:6の意味を正確に知ることができる。それは、次のような書き出しの中での話であった。

「ですから、私たちは、キリストについての初歩の教えをあとにして、成熟を目ざして進もうではありませんか」(ヘブル6:1)

「安息」を目指して進むことを、ここでは「成熟を目ざして進もうではありませんか」と言い換えている。それは、不信仰の罪と戦い、神を信頼する「信仰」を増し加えていくことを意味する。そうした励ましで始まった文章の中で、例の御言葉が出てくる。では、ヘブル6:6の意味を見てみることにしよう。

(2)ヘブル6:6

「一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊にあずかる者となり、神のすばらしいみことばと、後にやがて来る世の力とを味わったうえで、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちだからです」(ヘブル6:4~6)

この御言葉を読むと、たとえ救われても「堕落」した生活を続ければ、救いが取り消されてしまうかのような印象を受ける。実際、多くの人はそのような意味に解している。本当に、これはそのような意味なのだろうか。まずは、「堕落」の正確な意味を見ておこう。

「堕落して」と訳されている箇所のギリシャ語は「パラピプトー」[παράπίπτω]で、本来の意味は、「傍らに落ちる」である(参照:織田昭編『新約聖書ギリシア語小辞典』)。罪を犯すという意味ではなく、道を歩いていて側溝に落ちるような様子を意味する。つまり、ここでの「堕落」は、神に接ぎ木され「永遠のいのち」の道を歩いていた者が、「死人」という溝に落ちることを表している。救われた者が救いを失ってしまい、神との結びつきを持たない「死人」に逆戻りするさまを表現している。このことを踏まえて、冒頭から見ていこう。

冒頭に、「一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊にあずかる者となり」とあるが、それは救われた者のことであり、聖霊が住まわれ「永遠のいのち」を持つようになった者を指している。そうした「神のすばらしいみことばと、後にやがて来る世の力とを味わった」者が、「しかも堕落してしまうならば」と続く。救われた者が、神との結びつきを持たない「死人」に逆戻りしてしまうならば、と続く。

ならば、「永遠のいのち」を持つようになった者が、「死人」に逆戻りすることは可能なのだろうか。それは不可能である。なぜならイエスは、「わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません」(ヨハネ10:28)と言われたからだ。

従って、イエスの言われた言葉が真実であるなら、「しかも堕落してしまうならば」とは、仮定の話をしていることになる。まったくもって起こり得ない話ではあるがという前提で書いていることになる。そうした前提なので、もう一度、神に「接ぎ木」するための悔い改めに導くことも起こり得ないことから、「そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません」とある。

すなわち、この文章はあくまでも仮定の話を展開しているということだ。そうすることで、逆方向からクリスチャンを励ましている。クリスチャンは救いが取り消されることなど決してないのだから、いや、もう「死人」に戻ることなどできないのだから、不信仰の罪と戦い、神への信頼を増し加えていくしかないだろうと励ましている。罪を犯せば救いが取り消される話をしているのでは決してない。そのことは、次の御言葉が保証している。「こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません」(ローマ8:1)。すると、同じヘブル書の次の御言葉の意味も容易に分かる。

(3)ヘブル10:26

「もし私たちが、真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のためのいけにえは、もはや残されていません。ただ、さばきと、逆らう人たちを焼き尽くす激しい火とを、恐れながら待つよりほかはないのです」(ヘブル10:26、27)

この御言葉が指摘する罪とは、「死人」が神の呼び掛けを拒む、いわゆる聖霊を汚す罪ではない。「しかし、聖霊をけがす者はだれでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められます」(マルコ3:29)。「真理の知識を受けて後」に犯す罪とあることから、救われた者が犯す罪を指している。それはイエスが、「赦される」と言われたところの罪である。「まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます」(マルコ3:28)。

イエスが赦されると言われた以上、この罪をいくら犯し続けても救いが取り消されることは起こり得ない。にもかかわらず、「罪のためのいけにえは、もはや残されていません」と続き、そのようなことをするなら焼き尽くされる火を待つしかないという。これは、ヘブル6:4~6の御言葉とまったく同じ展開になっている。あえて、あり得ない話を持ち出すことで、心をキリストに向けさせようとする意図がある。要するにここには、救われた者はどんなに罪を犯し続けたとしても、もう「死人」に後戻りしようとしてもできないのだから、キリストを目指して進むしかないだろうという、裏のメッセージがある。

こういう手法は、よく使われる。例えば親は愛する子に対し、「ばか者」と言って怒りを顕(あら)わにすることがある。しかしそれは、相手を憎んでいるのではなく、愛するが故に良くなってもらいたいからこその表現である。人はこのように、あえてあり得ないことを語ることで、相手を励まそうとするのである。

すなわち、この御言葉もあえて起こり得ないことを話すことで、救われた者に残された道は、もはや罪と戦って神への信頼を増し加えていく道しかないことを強調している。そのことは、この御言葉の先を読んでいけば容易に分かる。そこでは罪と戦い、神を信頼する「信仰」を成長させていく話が展開されているからだ。

「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。・・・あなたがたはまだ、罪と戦って、血を流すまで抵抗したことがありません」(ヘブル12:2~4)

このように、ヘブル書は一貫して、私たちクリスチャンは水のバプテスマまで受けて、もう後戻りできなくなったことを確認したのだから、まったき信仰をもって、真心から神に近づこうではないかと励ましているのである。

「そのようなわけで、私たちは、心に血の注ぎを受けて邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい水で洗われたのですから、全き信仰をもって、真心から神に近づこうではありませんか」(ヘブル10:22)

従って、ヘブル6:6や10:26を読んで、罪を犯し続けるなら救いは取り消されてしまうと思うのはまったくの誤解である。こうした誤解を招きやすい御言葉は他にもまだあるが、そのすべてを見る時間はないので、最後はイエスの言われた教えに的を絞って見てみよう。

(4)イエスの教え

イエスの教えに、次のようなものがある。

「その時には、おのおのその行いに応じて報いをします」(マタイ16:27)

「その時には」とは、天国に行く時を指す。イエスはその時、「行いに応じて報いをします」と言われた。ここでの「行い」とは、罪と戦うことを意味する。罪と戦い、神への信頼を増し加えていくことを指す。そうすれば、神との信頼関係を築くことができ、築かれた関係は天国においても有効となるので、「おのおのその行いに応じて報いをします」とイエスは言われたのである。良い行いを積み上げなければ天国には行けないという話をしたのではない。すると、イエスとの次のやりとりはどういう意味なのかという疑問が湧いてくる。

「すると、ひとりの人がイエスのもとに来て言った。『先生。永遠のいのちを得るためには、どんな良いことをしたらよいのでしょうか。』イエスは彼に言われた。『なぜ、良いことについて、わたしに尋ねるのですか。良い方は、ひとりだけです。もし、いのちに入りたいと思うなら、戒めを守りなさい』」(マタイ19:16、17)

イエスは、人が救われるには「戒めを守りなさい」と言われた。良い行いができなければ天国には行けないと言われた。しかし、これは質問をしてきた者が、律法による行いでしか救われないと信じていたので、そうではないことを悟らせるための言葉であった。だからこの後イエスは、この者が絶対にできない行いをぶつけられた。そうすることで、神が人を救うのであって、人は自らの行いで救われることなどあり得ないことを悟らせようとされた。そのことは、この出来事の続きにおける弟子たちとのやりとりを見れば分かる。

「弟子たちは、これを聞くと、たいへん驚いて言った。『それでは、だれが救われることができるのでしょう。』イエスは彼らをじっと見て言われた。『それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます』」(マタイ19:25、26)

それでも人は納得しない。イエスは他の箇所で、「わたしに向かって、『主よ、主よ』と言う者がみな天の御国に入るのではなく、天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです」(マタイ7:21)と言われたからである。これだけを見ると、御心を行わなければ天国に入れないようにも読める。御心を行わなければ、救いが取り消されてしまうような印象を持ってしまう。

しかし、イエスが言われた「御心」とは、神の呼び掛けに「応答」し、「救いの恵み」を受け取ることを指す。受け取ることを「信じる」というが、神を信じることが「御心」を行う者となる。だからイエスは、「あなたがたが、神が遣わした者を信じること、それが神のわざです」(ヨハネ6:29)と言われた。このことを、もう少し説明しよう。

かつてイエスは、「わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです」(ヨハネ10:10)と言われた。このイエスの言葉から、最初の「御心」は、人が救われて「永遠のいのち」を持つようになることだと分かる。そしてイエスは、それには神の呼び掛けを聞き、それを信じるだけでよいと言われた。「救いの恵み」を受け取る者が、「永遠のいのち」を持つようになると言われたのである。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて(神の呼びかけを聞いて)、わたしを遣わした方を信じる者は(「救いの恵み」を受け取る者は)、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24) ※( )は筆者が意味を補足

これらのことから、イエスの言われた「みこころを行う者」とは、「救いの恵み」を受け取る者を指すことが分かる。神の言葉を聞き、それを素直に信じる者を指している。ところがイエスの時代、「救いの恵み」を受け取らないで、人々の歓心を買うために「主よ、主よ」と言う者たちがいた。それでイエスは、「天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです」と言われたのであった。これは、行い次第では救いが取り消されるということを言っているのでは決してない。従って、人は信じるだけで救われ、天国に行けるというのが結論になる。そのことを拒否するイエスの教えはどこにもない。

(5)救われているかを確かめる

それでも人は心配になる。「救いの恵み」を受け取ったことで「主よ、主よ」と言う者と、そうでない者とはどう区別したらよいのかと。しかし、それは難しくはない。「救いの恵み」を受け取らないで「主よ、主よ」と言う者は、何か他に人々から歓心を買えることがあると思えば、「イエスはのろわれよ」と言うことができるからだ。何があっても「イエスはのろわれよ」などとは言えない自分を知るなら、「救いの恵み」を受け取っている。そうであれば、御霊を受けているので何も心配は要らない(参照:福音の回復(44)後編)。

「ですから、私は、あなたがたに次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者はだれも、『イエスはのろわれよ』と言わず、また、聖霊によるのでなければ、だれも、『イエスは主です』と言うことはできません」(Ⅰコリント12:3)

このように、自分が救われているかどうかは、イエス・キリストが信じられるかどうかで確認できる。そもそもイエス・キリストを信じられるのは、イエス・キリストである「永遠のいのち」に「接ぎ木」されているからこそ可能となる。「永遠のいのち」を得ていなければ、信じることなどできない。これについては、イエスご自身が断言しておられる。

「はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている」(ヨハネ6:47 新共同訳)

従って、結論はこうなる。信じている者は救われていると。すでに「永遠のいのち」を得ていると。そして、「永遠のいのち」を持つ者は決して滅ぼされることはないとイエスが断言された以上、必ず天国へ行ける。人がどう思おうとも、人は信じるだけで天国に行ける。「救いの恵み」を受け取るだけで救われるのであって、救いが途中で取り消されるようなことは起こり得ないのである。

そもそも救いは神の恵みであって、人の「行い」にはまったく依存しない。「私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです」(使徒15:11)。そうであるなら、その後の人の「行い」で救いが取り消されるということなど、まったくもって起こり得ないのである。

「ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです」(ローマ3:24)

それでも、「行い」によっては救いが取り消されることがあると言うのであれば、救いはもはや神の恵みではなく、人がする「行い」の対価になってしまう。神の救いを「行い」の対価とするのであれば、その時はローマ書やガラテヤ書を聖書から削除する必要がある。

◇