信じるだけで救われる

神の望みは、すべての人が救われることにある。「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます」(Ⅰテモテ2:4)。誰もが神との結びつきを回復し、天国に行けるようになることを、神は願っておられる。とはいえ、人の側からは神との結びつきを回復することなどできない。人には何もできない。だから、神が人を救うしかない。

そこで神は、人を救うために、人の「魂」に呼び掛けられる。神が救うから、この御手に掴(つか)まりなさいと呼び掛けられる。人は誰でも神のいのちで造られた同じ質の「魂」を持っているので、その呼び掛けを聞くことができる。重度の障がい者であろうと、乳幼児であろうと、キリストのことを聞いたことのない者であろうと関係なく、「魂」でその呼び掛けを聞くことができる。まさしく神の呼び掛けは、救いの「恩恵」であり、太陽の光のように誰の上にも降り注いでいる。

「天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです」(マタイ5:45)

ゆえに人は、神が呼び掛ける「恩恵」を受け取るだけで救われる。聖書は、受け取ることを「信じる」といい、その働きを「信仰」と呼んでいる。つまり、人は信じるだけで救われる。「行い」に関係なく、「恩恵」を受け取る「信仰」によってのみ救われる。救われるとイエス・キリストとの結びつきを回復するので、人はイエス・キリストを信じられるようになる。前回、前々回と、そうした「救い」に関する話をしてきた。

救われるには善行が必要?

ところが、「信仰によってのみ救われる」という話に疑問を持つ人たちも大勢いる。先日のクリスチャントゥデイの記事によると、何と米国におけるプロテスタント信者の半数以上が、「信仰によってのみ救われる」のではなく、「救われるには信仰と善行の両方が必要」と思っているという(参照:「救われるには信仰と善行の両方が必要」 米プロテスタントの半数が同意)。実際、ヤコブ書には次のような御言葉がある。

「人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう」(ヤコブ2:24)

この御言葉だけを読むと、確かに信じるだけで本当に救われるのかと思ってしまう。義と認められるには、良い「行い」も必要なのではないかと思ってしまう。しかし、それは誤解である。聖書の教える「義」が2つあることを知らないために起きる誤解である。

そこで今回のコラムは、神からの「義」は2つあることを説明したい。それが分かると、聖書は一貫して、「信じるだけで救われる」ことを、すなわち神の「恩恵」を受け取りさえすれば救われることを教えていると分かる。なお、御言葉の引用は記載のない限り、新改訳聖書第3版を使用する。

話を始める前に、前回のコラムの訂正をしておきたい。前回のコラム(福音の回復(45)後編)の(8)番目の項目の中に誤りがあった。その中で、「ゆえに、『救い』が先行するという意味での『信仰による義認』は廃棄し」と書いてしまったが、正しくは、「ゆえに、『信仰』が先行するという意味での『信仰による義認』は廃棄し」であった。すでにネット上の文章は訂正させてもらったが、誤解を招いたことを最初にお詫びしておきたい。

(1)「救いの義」と「行いの義」

さて、「義」と訳される言葉は、ギリシャ語の「ディカイオシュネー」[δικαιοσύνη]である。動詞は「ディカイオー」[δικαιόω]で、「義とする」となる。この「ディカイオー」は、もともと法廷用語であり、それを聖書では、神が人を正しい者として取り扱うことを決定する言葉として使っている。つまり、「義」とは、神が人と関わるときにする、人に対する神の判断であり、神から見て正しい人ということを意味する。ならば、神は人の何を見て、そうした判断を下されるのだろうか。

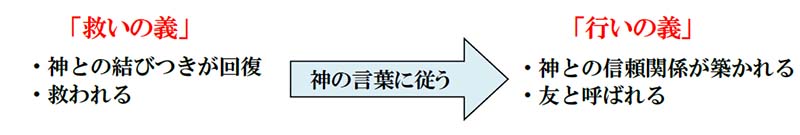

神が人を見て正しいと判断し、「義」と宣告される時は2度ある。それはまず、人が神の呼び掛けに「応答」し、神の「恩恵」を受け取った時だ。受け取ることを「信仰」というが、神は「信仰」を見て正しいとし、「義」とされる。それにより、人は神との結びつきを回復する。そこで、この時の「義」を便宜上「救いの義」と呼ぶことにする。さらに、その後にも神が正しいと判断される時がある。それがいつかを知るには、救われたなら人はどうなるかを知る必要がある。

人は神との関係が回復したなら、神との交わりが可能になる。その交わりを有効に使えば、友と呼べるまでの信頼関係を築くこともできる。そこで、神はそうした信頼関係が築けたとき、それを正しいと判断し「義」とされる。ただし、人が神との信頼関係を築くには、神の言葉を信頼し、それに従うという「行い」が必要になるので、この時の「義」を便宜上「行いの義」と呼ぶことにする。

このように、神が人を正しいと判断される時は2度あり、神からの「義」は2つ存在する。1つは、神の「恩恵」を信仰で受け取った時の義と、もう1つは、神から友と呼ばれるまでの信頼関係が築けた時の義である。前者が「救いの義」であり、後者が「行いの義」である。では、この2つの義を、アブラハムを例に見てみよう。すると、さらによく分かる。

(2)アブラハムの義

ある時、神は幻のうちにアブラハムに臨み、「アブラムよ。恐れるな。わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい」(創世記15:1)と言われた。それに対してアブラハムは、「神、主よ。私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。・・・」(創世記15:2)とつぶやいた。神が言われた、「あなたの受ける報いは非常に大きい」という「恩恵」を拒否したのである。

そこで神は、彼を外に連れ出し、「さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい」(創世記15:5)と言われた。さらに、「あなたの子孫はこのようになる」(創世記15:5)と言われた。アブラハムは、この神の言葉によって自らの不信仰の罪に気付き、そして言った。「信じます」と。今度は、神の「恩恵」を拒否せず、受け取ったのである。それにより、アブラハムは神から義とされた。

「彼は【主】を信じた。主はそれを彼の義と認められた」(創世記15:6)

アブラハムは、ここで最初の「義」を受け取る。そのことで、救われたことを自覚する。この時の「義」が「救いの義」であるが、この「義」を受け取るためにアブラハムは何か立派なことをしたというわけではなかった。彼は神が言われた「恩恵」を、ただ受け取ったにすぎない。この受け取りを、「アブラハムの信仰」という(参照:福音の回復(45)後編)。

その後、アブラハムは神の言葉に従う中、自らの不信仰の罪に気付かされていく。そのたびに、彼は神にあわれみを乞い、罪が赦(ゆる)され、神への信頼を増し加えていく。そして、神はアブラハムに、イサクをささげろと命じられた。彼は不信仰の罪と戦い、神を信頼する信仰でイサクをささげた。「信仰によって、アブラハムは、試みられたときイサクをささげました」(ヘブル11:17)。その信仰による「行い」を見た神は、再びアブラハムを「義」とされた。

「私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇にささげたとき、行いによって義と認められたではありませんか」(ヤコブ2:21)

ここでの「義」こそ、「神の友」と呼ばれる「行いの義」を指している。そのことは、この御言葉の続きを見ると分かる。

「そして、『アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた』という聖書のことばが実現し、彼は神の友と呼ばれたのです」(ヤコブ2:23)

ここに、アブラハムが手にした「義」は、「神の友」と呼ばれる義であったことが述べられている。つまり、彼が手にした「義」は「行いの義」で間違いない。そして、「神の友」と呼ばれる「行いの義」が得られたのは、「アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた」からであったという。これは、すでにアブラハムが「信仰」で手にしていた「救いの義」の中に、ただ神との関係が回復するというだけでなく、「行いの義」に至るところまでがあらかじめ勘定に含まれていたということを意味する。ゆえに、「聖書のことばが実現し」とある。そして、この御言葉の続きに、多くの人が誤解してしまう例の御言葉がくる。

「人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう」(ヤコブ2:24)

ここでいう「義」は、言うまでもなくアブラハムが「神の友」と呼ばれた「行いの義」である。アブラハムが神との結びつきを回復した「救いの義」ではない。しかし、義が2つあることを知らないと、ここにある「行いによって義と認められる」ことを「救いの義」と勘違いし、信じるだけでは救われないと思い込んでしまう。

このように、神からの義は2つある。アブラハムは2つの義を神から受け取った。それが分かれば、ヤコブ2:24を根拠に、「救われるには信仰と善行の両方が必要」だとする誤解は消滅する。では、なぜ義が2つあるのか、その根本的な理由を説明しよう。根本的な理由が分かれば、誤解を完全に封じ込めることができるだろう。

(3)「永遠の契約」

2つの義があるのは、神が人間に対して立てられた「永遠の契約」があるからだ。その契約はこうであった。

「わたしはあなたがたと契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない」(創世記9:11)

神はこれを「永遠の契約」にすると、ノアに言われた。「虹が雲の中にあるとき、わたしはそれを見て、神と、すべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう」(創世記9:16)。その内容はひと言で言うと、滅ぼすことはしないというものである。このことを裏返して言うなら、神は人を裁かないで救うということになる。実際イエスは、次のように言われた。

「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです」(ヨハネ12:47)

イエスが言われたこの言葉こそ、ノアに語られた「永遠の契約」が有効であることを裏付けている。さて、神はその後、ノアに語った「滅ぼさない」という契約を、より具体的に語っていかれる。それはまず、アブラハムに語られた。

アブラハムに語られた「永遠の契約」

「わたしは、わたしの契約を、わたしとあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、代々にわたる永遠の契約として立てる。わたしがあなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。わたしは、あなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。わたしは、彼らの神となる」(創世記17:7、8)

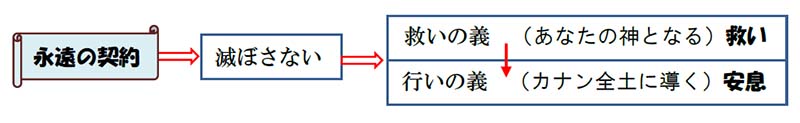

神がアブラハムに語られた「永遠の契約」を見ると、神がノアに語られた「滅ぼさない」という「永遠の契約」の具体的な中身が見えてくる。人を裁かないで救うという「永遠の契約」には、2つの柱があることに気付く。1つの柱は、「わたしがあなたの神、あなたの後の子孫の神となる」という約束だ。これは、神が人との関係を回復してくださるということを意味する。アブラハムが信仰で受け取った「救いの義」が、これに当たる。

もう1つの柱は、「わたしは、あなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える」という約束である。これは、神は人との関係を回復したなら、今度は「カナンの全土」が所有できるようにするというものだが、そこには霊的な意味がある。

「カナンの全土」とは、神が与える「安息」を指し、人の心が神からの「平安」で満たされることを意味する。ただし、神が与える「平安」(安息)は、この世が与える平安とは違う。「わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います」(ヨハネ14:27)。それは、神を信頼する「信仰」が成長することで得られる「平安」(安息)を意味する。

しかし、そうした「安息」を手にするには、神を信頼しようとしない不信仰とは戦う必要がある。「それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります」(ヘブル3:19)。不信仰と戦うとは、神の言葉に従うことを意味するので、いくら「安息」に導くという約束があっても、従わない者は「安息」に入ることはできない。「また、わたしの安息に入らせないと神が誓われたのは、ほかでもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか」(ヘブル3:18)。

つまり、神がアブラハムに語られた「安息」に導く約束には、「行い」が求められる。「行い」によって神を信頼する「信仰」は成長し、神から友と呼ばれるまでの関係が築かれ、「平安」が得られる。アブラハムが「行い」で受け取った「行いの義」が、まさしくこれに当たる。

約束は今も有効

このように、神が人間に立てられた「永遠の契約」は「滅ぼさない」というものであり、その柱は2つある。1つは「救いの義」であり、もう1つは「安息」に至る「行いの義」である。神はこの約束の柱に従ってアブラハムを導き、彼に2つの義を与えられた。

神はその後も、時代を追うごとに「永遠の契約」の中身をさらに詳しく語っていかれるが、アブラハムに語った二本柱の枠組みが基本となった。そして、その枠組みの約束は今も有効であり、神の「安息」に入る約束はまだ残っている。

「こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちのひとりでも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか」(ヘブル4:1)

以上が、義が2つあることの理由である。それは、神の「永遠の契約」に基づいている。では次に、「行いの義」に至るまでの道のりを詳しく見てみることにしよう。言い換えれば、どうすれば神を信頼できるようになり、「安息」が得られるのかという話である。この話は、「救いの義」を受け取ったクリスチャンにしてみれば、最も重要な内容になる。なぜなら、「神の安息に入るための約束はまだ残っている」からである。

(4)「行いの義」に至る道のり

神から友と呼ばれる「行いの義」に至る道のりは、「安息」に至る道のりであり、神との信頼関係を築いていく道となる。ただし、信頼関係を築くといっても、神の側はすでに罪人である私たちを信頼し、無条件で愛してくださっている。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

神が人に明らかにされた愛は、自らのいのちさえ惜しまないというものであり、神は最大の愛を人に示された。愛の深さに信頼の深さはそのまま反映されるが、神が示された十字架の愛を見れば、神がいかに人を信頼しているかが分かる。従って、神との間に信頼関係を築くといっても、それは人の側がどれだけ神を信頼できるようになるかという話になる。人の側が神を信頼する「信仰」を増し加えていくことが、神との間に信頼関係を築いていく道のりになり、神を愛するということの実際となる(参照:福音の回復(41))。

ならば、どうすれば神を信頼する「信仰」を増し加えられるのだろう。どうすれば神を愛せるようになり、神から友と呼ばれる「行いの義」に至れるのだろうか。それには少し、「信仰」のことを知っておく必要がある。

「信仰」とは、神の「恩恵」を受け取る運動である。しかし、受け取るには「勇気」を必要とする。というのも、人は受け取っても大丈夫かという恐れを抱くからだ。「恩恵」を受け取るにはどうしても恐れが伴うので、それを乗り越える「勇気」が求められる。ゆえに、「信仰」とは神の「恩恵」を受け取る運動であると同時に、「勇気」でもある。「信仰」が増し加わるとは、「勇気」が増し加わることを意味する。そこで、「勇気」という視点で「信仰」の成長を見てみよう。そうすれば、神を信頼し愛せるようになることの実際がよく分かる。

1つ目の「勇気」

「信仰」である「勇気」は、3つの段階を踏んで、神を信頼し愛せるまでに成長していく。その成長につながる最初の「勇気」は、神の命令を受け取る「勇気」である。なぜなら、神を信頼し愛するとは、神の命令を守ることを指すからだ。

「神を愛するとは、神の命令を守ることです」(Ⅰヨハネ5:3)

そして、その命令とは「愛する」ことに集約される。

「神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられたとおりに、私たちが互いに愛し合うことです」(Ⅰヨハネ3:23)

ところが、互いに愛し合うには「勇気」がいる。嫌いな相手に声を掛け、親切にするのは、まことに「勇気」がいる。ゆえに、神の命令を受け取り実行するには「勇気」が必要となる。この「勇気」が持てたなら、「信仰」は成長を開始する。では、次の段階の成長に結びつく「勇気」を見てみよう。

2つ目の「勇気」

次の成長に必要な「勇気」は、自分の罪を認識し、絶望を受け取る「勇気」である。というのも、人は神の命令(律法)に従い、互いに愛し合おうとすればするだけ、人を愛せない自分の罪を知るようになるからだ。愛したいと願うのに、嫉妬したり、怒ったりする自分の罪と向き合うことになる。愛したいという思いとは裏腹に、自分が憎むことを行ってしまうのである。神の命令に従えば罪と出合う以上、その罪を認める「勇気」が必要になる。パウロは自らの罪を認め、こう告白した。

「私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです」(ローマ7:15)

神の命令に従ったパウロがそうであったように、誰であれ「愛する」という善を行いたいと思えば、かえって人を憎むという悪を行ってしまう自分に気付くようになる。神の律法に従うことで、自分のうちに住む罪を認識し、苦しむようになる。

「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です」(ローマ7:19、20)

その苦しみは、どうすることもできない自分の無力さを悟らせ、「私は、ほんとうにみじめな人間です」という思いにまで突き落とす。これが「絶望」であり、パウロはその「絶望」を「勇気」を持って受け取った。

「私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ7:24)

しかし、「勇気」を持って「絶望」を受け取れたなら、すなわち「やみ」の中に落ちることができたのなら、必ずそこに「光」を見る。「光はやみの中に輝いている」(ヨハネ1:5)。その「光」こそ、私たちの罪を洗い流す「神の恵み」であり、これが「安息」に導く希望となる。この希望の「光」は、残念ながら「絶望」という「やみ」の中でしか見ることができない。この希望の「光」に出合うには、どうしても「絶望」という「患難(かんなん)」を受け取る「勇気」が必要になる。「患難」を喜ぶ「勇気」が必要となる。だから聖書は、次のように教えている。

「そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです」(ローマ5:3、4)

ところが人は、「絶望」(患難)を受け取る「勇気」がない。「絶望」を回避しようと、さまざまな試みに走る。うわべだけで人を愛したり、快楽に走ったり、言い訳をしたり、そうしたさまざまな試みで「絶望」を回避しようとする。だがそうすると、希望の「光」に出合うことはない。神を愛することは断念するしかない。そうならないためにも、「絶望」する「勇気」が必要となる。この「勇気」が持てたなら、最後の段階の成長に結びつく「勇気」へと進む。

3つ目の「勇気」

最後の成長に必要な「勇気」は、やみの中で見た「光」を受け取る「勇気」である。その「光」とは、まさしくキリストの打ち傷ゆえに罪が癒やされる「神の恵み」である。

「そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです」(Ⅰペテロ2:24)

人が出合った罪は、キリストの十字架で癒やされる。罪が癒やされるとは、罪が赦されることを意味する。すなわち、罪に出合い「絶望」したなら、罪が赦される「赦しの恵み」を受け取る「勇気」が必要となる。

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)

この御言葉によると、私たちは神の律法に従うことで罪を認識するようにはなるが、その罪は、何と神の前で言い表すだけで赦されるという。神は罪深い私たちを無条件で赦し、愛されると言われる。この「赦しの恵み」を受け取ることが「安息」への希望となる。

しかし、人は「赦しの恵み」を受け取ることができない。こんな自分が無条件で赦され、愛されるなどあり得ないと思うからだ。実際、そう思っているからこそ、人は必死になって愛される者になろうとする。人の目を気にし、人から良く思われる自分を目指す。そうした生き方が、「赦しの恵み」を受け取れなくさせている。ゆえに、受け取るには相当な「勇気」が必要になる。だが、「絶望」する「勇気」があれば、その「勇気」を手にできる(参照:福音の回復(40))。だからイエスは、次のように言われた。

「心の貧しい者は(心に絶望を覚える者は)幸いです。天の御国はその人たちのものだから」(マタイ5:3) ※( )は筆者が意味を補足

人は「絶望」すれば、必死になって神の恵みを受け取ろうとする。「溺れる者はわらをもつかむ」というが、本当に「絶望」すれば、人は神の恵みに食らい付く。まさしく「赦しの恵み」を受け取る「勇気」は、「絶望」を受け取る「勇気」に連動する。

そして、この「赦しの恵み」を受け取ったなら奇跡が起きる。神は罪を赦すだけではなく、「すべての悪から私たちをきよめてくださる」というからだ。愛せなかった罪からもきよめられ、愛せるようになるという。それは人と神とを愛せるようになるということであり、そうなれば「安息」につながる。まさしく「赦しの恵み」は「希望」であり、私たちを「安息」に導く「光」となる。では、「赦しの恵み」を受け取るだけで、どうして悪からきよめられ愛せるようになるのか、その仕組みを譬(たと)えで説明しよう。

愛せるようになる仕組み

ある人に100億円の「借金」があった。当然、返す当てなどなかったので、「とても返済できません」と貸してくれた人に泣きついた。すると、その人は憐(あわ)れに思い、何と「借金」をすべて赦してくれた。

この譬えを読み、借金がすべて赦された人は、赦してくれた人をどう思うようになるか想像してみてほしい。言うまでもなく、赦してくれた人に対し心から感謝し、愛するようになる。それだけではない。人が自分にした「借金」も赦せるようになる。しかし、「借金」が10万円で、それが赦されたならどうだろう。その場合は大した感謝も生まれないし、自分に対する人の「借金」も赦そうとは思わないだろう。そうではないだろうか。

そのことが分かれば、「借金」を「罪」に置き換えてみてほしい。どうにもならない多くの罪に気付き、その罪を神の前で告白し、多くの罪が無条件で赦されたとなればどうだろう。私たちは何の努力もせず、赦してくれた神を信頼し愛せるようにはならないだろうか。同時に、兄弟の罪を赦すことができ、愛せるようにならないだろうか。必ずそうなる。それゆえ、イエスは次のように言われた。

「だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません」(ルカ7:47)

まことに「赦しの恵み」を受け取るだけで、悪からきよめられ、愛せるようになる。それが、神のなさる奇跡であり、この奇跡だけが神を信頼し愛せるようになる唯一の道であり、「安息」へと導いてくれる。つまり、「絶望」を受け取る「勇気」があれば、「赦しの恵み」を受け取る「勇気」を持つことができ、神の「安息」へと進むことができる。

このように、神は「永遠の契約」に従い、私たちを「安息」へと導かれる。そのために十字架にかかり、「赦しの恵み」を用意してくださった。だから、私たちは罪に気付き、「赦しの恵み」を受け取りさえすれば「安息」へと導かれる。では、見てきた道のりをまとめてみよう。

神を愛する道のり

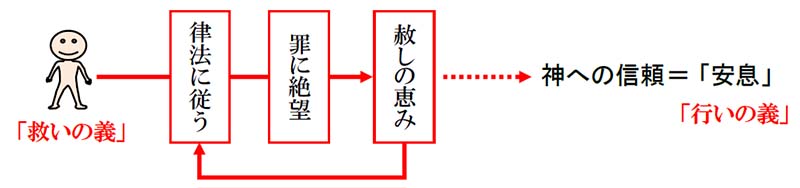

神を愛せるようになる道のり、すなわち神から友と呼ばれる「行いの義」に至る道のりはこうなる。初めに、「勇気」(信仰)を持って神の命令である律法を受け取り、人を愛する一歩を踏み出す。そして、次の「勇気」(信仰)へと進む。それは罪を認め、「絶望」を受け取る「勇気」(信仰)である。人を愛そうとすれば愛せない罪に気付くようになるので、そこから目を背けない「勇気」である。これができれば、最後の「勇気」(信仰)へと進む。それは、罪が赦される「赦しの恵み」を受け取る「勇気」(信仰)であり、これが神への信頼と愛を育てていく。

私たちは、この3つの「勇気」を繰り返し持つことで多くの罪が赦されたことを知り、多く神を愛せるようになっていく。それが神を信頼する「信仰」の成長となり、神から友と呼ばれる「行いの義」に至らせ、「安息」に至らせる。

このように、神から友と呼ばれる信頼関係を築くには、神が命じることを行う「勇気」がスタートとなる。イエスは、この入り口を教えるため、次のように言われた。

「わたしがあなたがたに命じることをあなたがたが行うなら、あなたがたはわたしの友です」(ヨハネ15:14)

そして、神の命じる律法の「行い」を実行すれば罪を認識するようになり、絶望へと突き落とされ、キリストの恵みへと導かれる。まさに、律法は私たちをキリストへ導く養育係である。律法は、「信仰」によって「赦しの恵み」を受け取らせ、「行いの義」が得られるよう手引きしてくれる。

「こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです」(ガラテヤ3:24)

ということは、神の律法に従う「行い」がなければ、「信仰」は「行いの義」へと成長することができない。「行い」がなければ、「信仰」は死んでいるのと同じになってしまう。だからヤコブ書には、こう書かれている。

「たましいを離れたからだが、死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は、死んでいるのです」(ヤコブ2:26)

見てきたように、私たちには2つの義の福音が用意されている。神との結びつきを回復し、神を信頼できるようになり、「安息」が得られるようになる福音である。それは、「救いの義」から「行いの義」に至る福音である。聖書は、こうした2つの義の福音を「永遠のいのち」という視点からも説明している。それを見ると、これまでの話が立体的に整理できるようになるので、併せて見ておこう。

(5)「永遠のいのち」

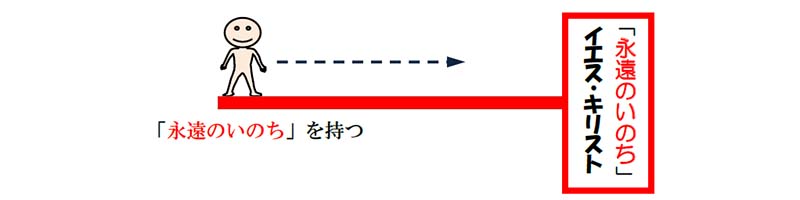

人が救われることを、キリストにつぎ合わされるという。「キリストにつぎ合わされて」(ローマ6:5)。そして、つぎ合わされる先のイエス・キリストを「永遠のいのち」という。

「──このいのちが現れ、私たちはそれを見たので、そのあかしをし、あなたがたにこの永遠のいのち(イエス・キリスト)を伝えます。すなわち、御父とともにあって、私たちに現された永遠のいのち(イエス・キリスト)です。──」(Ⅰヨハネ1:2) ※( )は筆者が意味を補足

そうしたことから、人が救われることを「永遠のいのち」を持つという。それはイエス・キリストにつぎ合わされることなので、人はイエス・キリストを知るようになる。

「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです」(ヨハネ17:3)

イエス・キリストを知るようになるというのは、イエス・キリストと交わりができるようになることを意味するので、その交わりを深めれば友と呼ばれる関係にもなれる。というより、神が人との関係を回復する目的は、友と呼ばれる関係を築くことにこそあるので、聖書は「永遠のいのち」を持つようになったのなら、「永遠のいのち」(イエス・キリスト)を目指すよう(交わりを深めるよう)にと励ましている。

「しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、聖潔に至る実を得たのです。その行き着く所は永遠のいのちです」(ローマ6:22)

「その行き着く所は永遠のいのち」とは、神との交わりを深めるようにという励ましであるが、この表現からは「行い」でもって「永遠のいのち」を得るかのような印象を持ってしまう。しかし、決してそうでないことは続きを読めば分かる。

「神の下さる賜物(たまもの)は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです」(ローマ6:23)

ここで「永遠のいのち」が定義されている。それはあくまでも「神の下さる賜物」だという。賜物とは、行いに関係なく与えられるものであり、ただ受け取るだけでよい。すなわち、「その行き着く所は永遠のいのち」とは、譬えて言うなら、「救いの義」を受け取った人は「永遠のいのち」であるイエス・キリストにつながる橋を架けてもらったのだから、「永遠のいのち」であるイエス・キリストを目指して進みなさいということである。イエス・キリストとの交わりを深め、その関係を豊かなものにすることを意味する。

神との関係が豊かになるとは、友と呼ばれる関係になるということであり、神を信頼するようになるということであり、それがそのまま「安息」につながる。「行いの義」に通じる。イエスは、このことを次のように言われた。

「わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです」(ヨハネ10:10)

イエスが言われた「羊がいのちを得」こそ、「永遠のいのち」を持つようになる「救いの義」を指していて、イエスが言われた「それを豊かに持つため」こそ、「永遠のいのち」であるイエス・キリストへの信頼を増し加えていく「行いの義」を指している。どちらも、神が立てられた「永遠の契約」に基づいている。

そして、「救いの義」は「救いの恵み」を信仰で受け取ることで手にし、「行いの義」は「赦しの恵み」を信仰で受け取ることで達成される。どちらの義も、神の恵みを「信仰」で受け取ることが基本になるので、聖書は、「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」(ヘブル12:2)と教えている。

このように、聖書は2つの義を「永遠のいのち」という視点からも述べている。神が2つの義を用意されたのは、神が人と、友としての関係を築きたいからにほかならない。それは同時に、人にとっては「安息」にもなるからだ。そうした理由から、イエスは「行いの義」を先取りし、弟子たちを友と呼ばれたのであった。

「わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました」(ヨハネ15:15)

では、最後のまとめをしよう。

(6)2つの義

見てきたように、人が救われるのに「行い」は何も要らない。神とつぎ合わされることに、何の条件もない。ただ、信仰で神の「恩恵」を受け取りさえすればよい。聖書はそうした「救いの義」について、次のように教えている。

「人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが、私たちの考えです」(ローマ3:28)

それに対し、「行いの義」のことは次のように教えている。

「人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう」(ヤコブ2:24)

こちらの「行いの義」は、不信仰の罪と戦うという「行い」(勇気)を必要とするので、このように教えている。

ここで大事なことは、人が神との結びつきを回復し、天国に行くために必要なのは、「永遠のいのち」が与えられる「救いの義」であって、「行いの義」ではないということだ。だからイエスは、「永遠のいのち」を受け取ったなら次のようになると言われた。

「わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません」(ヨハネ10:28)

イエスは、神が与える「永遠のいのち」を受け取ったなら、絶対に滅ぼさないと言われた。これは、「行いの義」が得られなかったとしても天国には行けるということを意味する。「行いの義」は、あくまでも救われた人が、この世で「安息」を持てるようにするためにある。同時に、神が人との間に友と呼べるまでの信頼関係を持つためにある。

このように、「行いの義」は、神との関係が回復する救いとは何ら関係がない。イエスが言われたように、信じている者はすでに「永遠のいのち」を持っている。

「まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47 新改訳2017)

イエスは、ご自分を信じる人たちは、すでに「永遠のいのち」を持っていると断言された。人は「永遠のいのち」であるイエス・キリストにつぎ合わされたからこそ、イエス・キリストを信じられるようになるので、そのように言われた。従って、イエス・キリストを信じる者が天国に行けるのであって、「行いの義」と天国に行けることとは無関係である。

しかし、冒頭で述べたように、多くのクリスチャンが「救われるには信仰と善行の両方が必要」だと思っている。それは、見てきたように義が2つあることを知らないせいで起きる誤解にすぎない。人は信じるだけで救われ、天国に行けるというのが聖書の一貫した教えである。だから、イエス・キリストを信じている人は、何も心配する必要がない。安心して、神が約束された「安息」を目指せばよい。神を信頼し愛する道を歩み、「行いの義」を手にすればよい。それは御言葉に歩み、罪に気付き、「赦しの恵み」を受け取る道にほかならない。

◇