プールで飛び込みができない男の子がいた。一緒にいた母親は叫んだ。「飛び込む“勇気”もないの」と。その昔、敵の攻撃に怯(おび)える兵士に向かって王は叫んだ。「敵と戦う“勇気”ある者はいないか」と。ある時、駅のホームから落ちた老人がいた。すぐさま若者が飛び降り老人を助けた。人々はこの若者に対し、「“勇気”ある青年だ」と称賛した。

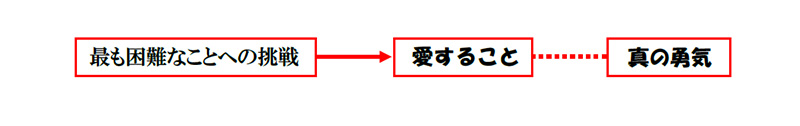

このように、困難や危険に挑むことを人は“勇気”と言う。不安や恐れに屈しないで困難なことに挑戦すれば、“勇気”があると人は言う。これでいくと、最も困難なことに挑戦すれば、「真の勇気」があるということになる。ならば、何が人にとって最も困難なことなのだろうか。何に挑戦することが「真の勇気」となるのだろう。今回のコラムは、「真の勇気」とは何かを考えてみたい。それを知るには、人において何が最も困難な挑戦となるかを解き明かす必要がある。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

最も困難なことは何か

あなたは、自分が持っている物の全部を貧しい人にささげろと言われたなら、果たしてできるだろうか。実に困難を覚えることだろう。富を持っていればいるだけ、全部を差し出すことには激しい困難を覚える。しかし、それよりもさらに困難を覚えるのが、自分の命を差し出すことだ。あなたが、人の命を救うために自分の命を差し出したなら、間違いなく人は言う。「あなたには、“真の勇気”がある」と。ところが、それよりもさらに困難な挑戦がある。それはほかでもない、人を「愛する」ことである。だから聖書は、次のように教えている。

「また、たとい私が持っている物の全部を貧しい人たちに分け与え、また私のからだを焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません」(Ⅰコリント13:3)

この御言葉は、「愛」を持つことが最も困難であることを示唆している。ここでいう「愛」とは、自分の敵であってもよくしてやり、見返りを求めないことを言っている。「ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい」(ルカ6:35)。それは、誰であろうと無条件で受容することであり、決して裁かないことを意味する。聖書は、そうした「愛」を持つことが人にとって最も困難であることを示唆している。

確かに、自分の敵(嫌う相手)を無条件で受容することは、しかも裏表のない心でそれをするとなれば、とてつもなく困難を覚える。自分に良くしてくれる人であれば、あるいは見返りを期待できる人であれば受容できても、自分の敵となるとそうはいかない。

このことは、私たちが無条件で人を愛せないことを物語っている。実際、親は自分の子を愛するのに、「頭が良い子」という条件を突きつける。突きつけるから、子どもが悪い成績を取ってくると愛せない。それどころか「怒り」が生じる。それだけではない。自分の子どもよりも頭が良い子を見ると「嫉妬」まで生じている。人が覚える「怒り」や「嫉妬」、これらはまさしく愛することに条件を突きつけることで生じるのである。つまり、「怒り」や「嫉妬」とは縁を切ることのできない自分の心を知るなら、人を無条件で愛することの難しさが分かる。

このように、無条件で受容する「愛」を持つことは、聖書が示唆するように最も困難なことと言える。ゆえに、「愛せよ」が律法の頂点に君臨する。「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という一語をもって全うされるのです」(ガラテヤ5:14)。したがって、人を無条件で愛するという挑戦にこそ、「真の勇気」が問われる。ただし、「愛せよ」は、ほかでもない自分を愛することから始まる。なぜそうなのか、分かりやすく説明しよう。

自分自身を愛する

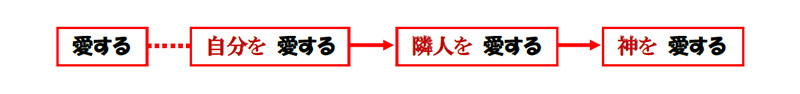

聖書が教える「愛する」とは、無条件で受容することであり、ありのままを肯定することを意味する。そのため、聖書が教える「愛する」の下では、相手が誰であるかは関係ない。敵であろうが味方であろうが、自分であろうが神であろうが、分け隔てなく接することを可能にする。となると、この「愛する」の下では、自分を愛せるが隣人は愛せないという話にはならないのである。そうではなく、自分を愛せるなら、隣人も愛せるとなる。自分を愛せなければ隣人も愛せず、神も愛せないとなる。

「神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(Ⅰヨハネ4:20)

ここでいう「愛する」という行為は、このようにすべての者が対象であり、すべての者に連動する。ゆえに、「愛する」という最も困難な挑戦は、自分自身を愛することから始まり、それが隣人も愛せることへと連動する。イエスはそのことを誰よりも知っていたので、「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」(マルコ12:31、口語訳)と言われた。そして隣人を愛することが、先の御言葉にもあるように神を愛することにも連動する。

したがって、「真の勇気」が試される「愛する」という挑戦は、自分自身を無条件で受容することから始まる。自分の存在を裁くことなく肯定しようとする「自己肯定」が、最も困難とされる「愛する」ことの挑戦となる。

そして、この挑戦に成功し無条件で自分を愛せるようになれば、条件を突きつけることで生じていた「怒り」や「嫉妬」は消滅し、人との関わりに「平和」が訪れる。この「平和」は、たとえ全財産が奪われても、家族を失ったとしても、病に苦しめられることになっても、自分の死が迫ってきても、動ずることのない「安息」へと向かわせる。なぜなら、無条件で自分を愛する「自己肯定」とは、自分自身に起こり得るそうした患難(かんなん)をもすべて引き受けるからだ。自分を愛するという挑戦は、まさしく患難を克服する「安息」への挑戦となる。

そうしたことから、自分を愛すること以上に有益をもたらす「勇気」はほかにない。そうした意味でも、これは「真実な勇気」となる。だから人は、自分を愛する挑戦を昔からしてきた。誰もが自分を愛そうとしてきた。しかし、自分を愛することの実際を取り違えたために、肝心な「安息」は手にできなかった。代わりに「不安」や「恐れ」を手にしてしまった。その辺りの様子を見てみよう。

誤った挑戦

人は自分を愛そうとしてきた。「自己肯定」を試みてきた。そのやり方は、「富」「学歴」「行い」「知識」「素敵な服」「素敵な持ち物」、そうしたもので自分を装い、人から良く思われる自分になることで自分を愛そうとするものであった。良く思われる自分を演じ、周りから愛されることで自分を肯定しようとしたのである。人はそれを「自己肯定」の挑戦だと思い、自分を愛することだと思ってきた。

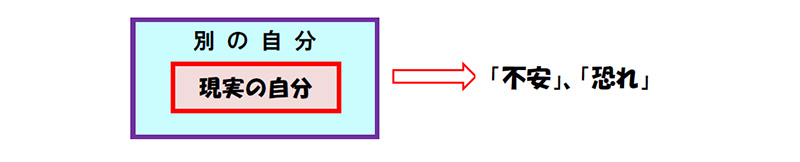

しかし、この挑戦は本来の自分を置き去りにし、別の自分を愛そうとする試みであり、「自己肯定」ではなく「自己否定」の何ものでもない。そこにあるのは自分を愛する“勇気”ではなく、「現実の自分」を置き去りにして逃亡する“臆病”でしかない。「現実の自分」を何かで覆い隠し、それを見ないようにしているだけであり、どこまででも「自己否定」への挑戦でしかない。

人はそうとも知らず、この「誤った挑戦」をし続けた。「現実の自分」を美しいもので覆い隠し、人から良く思われようと「この世の心づかい」(マタイ13:22)に生きる挑戦をし続けた。それは元より、神よりも人のことを思う挑戦であったので、イエスに、「下がれ。サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マルコ8:33)と言わしめた。さらにイエスは、この「誤った挑戦」を次のように評した。

「わざわいだ。偽善の律法学者、パリサイ人。おまえたちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいです」(マタイ23:27)

イエスの言われるように、確かに「現実の自分」を見れば、「あらゆる汚れたものがいっぱい」満ちている。人に対する嫉妬心、怒り、憎しみ、欲望など、罪深い自分がそこに居座っている。そんな「現実の自分」を、確かに私たちは隠そうとしている。美しいもので隠し、美しい姿を自分の姿として生きている。だがそのせいで、「現実の自分」が暴かれないかと戦々恐々とし、人の目を恐れてしまう。自分がどう思われているかが気になり、日々、周りの目に怯えるしかない。そこにあるのは「安息」ではなく、「不安」や「恐れ」でしかない。

このように、人は「誤った挑戦」をしてきた。罪深い「現実の自分」を、人から良く思われる「行い」という着物で隠し、「別の自分」になることで自分を愛そうとしてきた。それは「自己肯定」ではなく「自己否定」であったために、人を「不安」や「恐れ」に導いたのである。

そうなると、ここに疑問が生じる。どうして人は「現実の自分」を愛せないのかという疑問である。愛せないことの原因を突き止めなければ、人の「誤った挑戦」は終わらない。いつまでも愛することに条件を突きつけ、「怒り」や「嫉妬」に苦しみ続けることになる。原因を明らかにしてこそ、真に「愛する」ことへの挑戦が可能となり、そうした苦しみを終わらせることができる。そこで、「現実の自分」を愛せない原因を突き止めてみよう。それには、アダムの時代にまでさかのぼる必要がある。

自分を愛せなくなった歴史

その昔、悪魔の悪巧みによって人は罪を犯し、罪によって「死」が入り込んだ。その「死」はすべての人に及んだ。「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

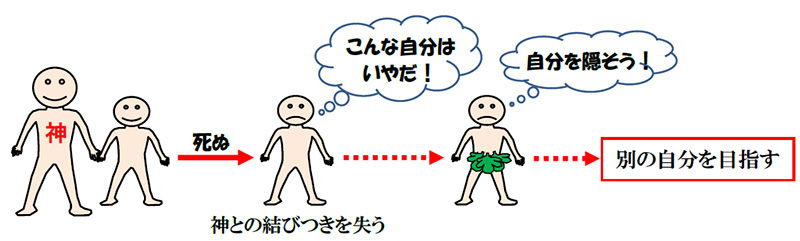

ここでいう「死」とは、神との結びつきを失うことを指す(参照:福音の回復[35])。神との結びつきを失えば、人は神に愛されていた自分が見えなくなる。それだけではない。神のみが永遠なので、神との結びつきを失えば永遠に生きることもできなくなる。つまり人は、入り込んだ「死」のせいで神の愛が見えなくなり、その存在も有限となり朽ち果てる「運命」に突入してしまった。人が暮らす世界も併せて有限となり、「滅びの束縛」(ローマ8:21)へと突入した。

とはいえ、人は永遠なる神に似せて造られていたので、「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)、すなわち神の愛が見え、神と共に永遠に生きるように造られていたので、「死」がもたらした「現実の自分」を受け入れることなどできなかった。神の愛が見えない「現実の自分」を、永遠に生きることのできない「現実の自分」を、とても受容することなどできなかった。できないから、人は「現実の自分」の姿を「恐れ」、その姿を拒否する(隠す)行動に出た。その様子が、創世記には次のように描かれている。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

「ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」とは、永遠なる神との結びつきを失い、自分の姿しか認識できなくなった「死」が入り込んだことを表している。2人は、「死」がもたらした見えるところの「現実の自分」を「恐れ」、その姿を隠そうとする行動に出る。その様子が、「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」とつづられている。

この事件から、「現実の自分」を愛さない生き方がスタートする。自分を嫌い、「富」「学歴」「行い」「知識」「素敵な服」「素敵な持ち物」、そうしたもので自分を覆い隠し、人から良く思われる「別の自分」を目指そうとする生き方が始まる。

このように、人が自分を愛せなくなってしまった原因は、神との結びつきを失う「死」にあった。ゆえに、「死」を解決しない限り、人は自分を愛せなかった。誤った愛し方の挑戦しかできなかった。実は、自分を愛せなくなった理由はこれだけではない。この話には続きがあった。

「罪」との出遭い

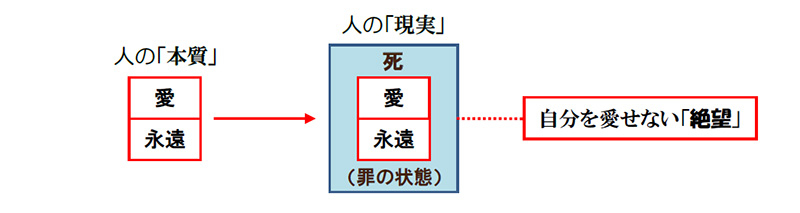

人は神に似せて造られた。そのため人の「本質」は神同様、「永遠のいのち」であり、「愛」であった。ところが、神との結びつきを失う「死」が世界に入り込んだことで、この世界は有限の世界となり、すべての被造物が滅びる「運命」を背負うことになった。神との関係も「疎外」された状態になり、神の愛がまったく見えなくなってしまった。こうした状態を「罪」というが、それは神に似せて造られた人の「本質」がまったく機能しない状態を指す。

当然、神から与えられていた「本質」がまったく機能しないことに人は激しく抵抗した。有限となった「運命」に逆らい、何としても生きようとした。神との「疎外」に逆らい、何としても愛される者になろうとした。しかし、生きようとする試みも、愛されようとする試みも、「死」が支配する世界では不可能な試みでしかなかったために、とんでもない副産物に苦しむことになった。

何としても生きようとする試みは、生きるのに必要な富を求めさせた。ところが有限の世界においては限られた富しかないので、富の奪い合いが生じたのである。また、愛される者になろうとする試みは、有限の世界においては限られた時間しかないので結果が要求され、愛されるための競争を生じさせてしまった。つまり、生きようとする試みは富の奪い合いを生じさせ、愛されようとする試みは競争を生じさせたのである。言うまでもないが、それが「肉の行い」と呼ばれる「罪」を誘発する。「現実の自分」に対する激しい抵抗が、罪深い自分に出遭うことを可能にしたのである。これがとんでもない副産物であり、人はそれに苦しむことになった。

すなわち、人は「死」に抵抗することで、「罪」というパンドラの箱を開けてしまったのである。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。人は「罪」と出遭うようになり、そのことでますます自分を嫌うようになってしまった。そうなると、ますます自分を隠し「別の自分」になろうとする。それに伴い、人との競争はさらに激化し、以前にも勝る「怒り」や「嫉妬」といった「罪」と出遭う羽目になる。そのことがさらに自分を嫌いにさせ、さらなる罪の出遭いを可能にする。まさしく自分を嫌いになる負の連鎖がここにあり、その行き着く先は「絶望」でしかない。

このように、人が自分を愛せない根本原因は神との結びつきを失う「死」にあったが、その「死」が「罪」を生じさせ、ますます人は自分を愛せなくなってしまったのである。こうした理由から、罪を犯す「現実の自分」を何かで隠し、「別の自分」になることで自分を愛そうとする「誤った挑戦」をするようになった。

ならばもう、人は自分を愛せないのだろうか。「真の勇気」をもって「愛する」というのは、もう不可能な挑戦なのだろうか。苦しみから解放される「安息」は、夢のまた夢なのだろうか。確かに、自力では「死」も「罪」も、どうすることもできない。自力での「愛する」という試みは不可能でしかない。これでは、「絶望」に転げ落ちるしかない。実際、人は「絶望」というやみの中に落ちてしまった。そんな中、人は大きな光を見たのである。

大きな光を見た

「愛する」ことは「死」に遮られ、人にとって不可能な試みでしかなかった。ところがそこに、「愛する」という不可能な試みをやってのけた、「真の勇気」を持った方が現れた。その名を「イエス」といった。その方には「愛」があった。その方は何と、人から良く思われる「別の自分」ではなく、罪深い「現実の自分」を愛してくださったのである。その方は、わざわざ罪人を招き、愛してくださった。

「イエスはこれを聞いて、彼らにこう言われた。『医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです』」(マルコ2:17)

ここに、人類は光を見た。初めて、罪深い私たちを受容してくれる「愛」に出会った。だが、罪人を愛する「愛」は、この世では「善」とされなかったので、その方は迫害され殺されてしまった。しかし、殺されたことで、罪人を愛する「愛」はまことであったことが明らかとなり、私たちは罪深い「現実の自分」を愛してくれるまことの「愛」の存在を知った。

それだけではない。その方は、殺されたあとに復活された。その方は、私たちが滅びる「運命」からは逃れられない罪深い姿であっても、それでも復活の希望があることを示してくださったのである。やみの中を歩んでいた民は、ここに大きな光を見た。

「やみの中を歩んでいた民は、大きな光を見た。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が照った」(イザヤ9:2)

自分の姿を拒否し続けてきた民は、自分の姿を嫌ってきた民は、自分を愛せる唯一の道を「イエス」を通して見ることができた。その道はこうであった。

自分を愛せる唯一の道

「現実の自分」を愛せなくなってしまったのは、ほかでもない神との結びつきを失う「死」に原因があった。そのため、「死」を取り除かない限り、すなわち神に接ぎ木されない限り、自分を愛することなどできない。さらにそれに加え、人は罪と出遭ってしまった以上、こんな罪深い自分であっても関係なく愛してくださるという無条件の愛を知るようにならなければ、とても「現実の自分」を肯定することなどできない。とはいえ、人は自力で神に接ぎ木されることも、自力で神の愛を獲得することもできない。

そこでイエス・キリストが来られ、神に接ぎ木される道を示された。それは何と、誰であろうと神が接ぎ木してくださるというものであった。だから人の側は、その恵みをただ受け取りさえすればよかった。神の声を聞きさえすれば神に接ぎ木され、死ぬ「運命」であった者が生きる者にされた。受け取りを拒否する者は、そうはいかなかった。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)

次に、神に接ぎ木された者が無条件の神の愛を知るようになる道を示された。それは何と、神が一方的に愛するから、人の側はそれを拒まないでただ受け取ればよいというものであった。一方的に愛することの証しに、私たちがまだ罪人であろうとも関係なく、イエス・キリストは十字架にかかられた。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

このように、イエス・キリストが示された自分を愛せるようになる道は、ただ恵みを受け取ればよいというものであった。神が無条件で人を接ぎ木し、無条件で愛してくれるから、人の側はそれを受容するだけでよいというのである。それが自分を愛せる唯一の道であり、隣人も神も愛せるようになる道であった。その道を進むことで罪は排除されていき、苦しみをのみ込む「安息」を手にすることができるので、イエス・キリストは人の「光」となった。

ならば、神に接ぎ木される恵みを受容したなら、あとはどうやって、無条件で愛される神の愛を受け取ればよいのだろう。どうすれば無条件で愛してくれる神の愛を受容でき、自分を愛せるようになるのだろうか。その辺りのことを見てみよう。そうすれば、何をすることが「真の勇気」であるかが明らかになる。

「真の勇気」

イエス・キリストを信じている者は、すでに永遠なる神に接ぎ木されていて「永遠のいのち」を持っている。「私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです」(Ⅰヨハネ5:13)。ゆえに、イエス・キリストを信じる者は、あとは無条件で愛される神の愛を受け取りさえすればよい。その方法は至って簡単であり、罪を犯す「現実の自分」の姿を神の前で告白するだけでよい。罪を言い表すだけで、無条件で赦(ゆる)される十字架の愛を受け取ることができる。

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)

受け取れば、「こんな私でも愛されている」という事実を知ることとなり、そのことが自分を「愛する」ことにつながる。この体験を繰り返すことで、自分を多く愛せるようになっていく。つまり、多くの罪に気付き、多くの罪が赦されることを知ることで、多く愛せるようになる。

「だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません」(ルカ7:47)

このことから、最も困難な「愛する」ことに必要な「真の勇気」が見えてくる。それは罪を言い表すことであり、別の言い方をするなら、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と叫ぶことにほかならない。だからイエスは、この叫びを「義」と認めると言われた。「あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:14)。この叫びが義とされるということは、私たちと神との関係は、まさしく「病人」と「医者」の関係だということを意味する。

「イエスはこれを聞いて、彼らにこう言われた。『医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです』」(マルコ2:17)

思い出してほしい。神に似せて造られた「本質」が機能しなくなっているのが人の現状であったことを。ということは、人の現状は病気としか言いようがない。人が持っている「本質」は、神を愛し、神と永遠に生きることであるにもかかわらず、それが「死」によって機能しなくなったのが私たちであり、その現状は「病人」でしかない。この「病人」を癒やせる唯一の「医者」は、「死」に打ち勝ったイエス・キリストだけであるのだから、「病人」にしてみればイエス・キリストに助けを乞うことだけが「真の勇気」となる。すると、このことから自分を愛することの中身も正確に見えてくる。

「自分を愛する」ことの中身

ともすると、自分を愛するということは、罪を犯す自分を容認するかのような印象を与えてしまう。しかし、自分を愛するとは、自分を苦しめてきた罪を排除するということであり、神に似せて造られた「本質」が機能するようにすることを意味する。言い換えれば、自分の病気を完治させようとすることが自分を愛することになる。あるいは、罪という重荷を背負っていた自分をいたわり、何としても重荷を下ろさせようとすることになる。自分への真実な「いたわり」こそ、自分を愛することの中身となる。だから、私たちを無条件で愛すると言われたイエス・キリストは、次のようにせよと言われた。

「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)

イエスのこの言葉から、神が私たちを愛するというのは、私たちが背負った罪という重荷を下ろさせてくださることだということが分かる。ゆえに神は、罪という重荷を背負ったままの私たちを無条件で受け入れてくださる。私たちを否定するのではなく、誰であれ受容される。それは、私たちの罪という重荷を下ろさせることができるからそうされる。罪という病気を癒やせるから、病人のまま引き受けてくださる。それは決して、罪という病気を容認するという意味ではなく、それを癒やすという意味にほかならない。そうした神の受容を受容することが自分を愛するということになるので、それは罪の中にとどまることを拒否する。

「それでは、どういうことになりますか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが(神の愛を受容した私たちが)、どうして、なおもその中に生きていられるでしょう」(ローマ6:1、2 ※( )は筆者が意味を補足)

すなわち、神が人を愛するという恵みは、人の罪を容認し、人が苦しむのを楽しむ恵みではない。一体どこに、わが子が病気で苦しんでいる姿を放置できる親がいるのだろう。親はわが子であるからこそ、その子がどんな病気であろうとも愛し、病気の完治に全力を尽くす。もし治療に自分の臓器が必要なら、愛のある親なら喜んで提供する。肉の親でさえそうなら、まことの親である神であればなおさらのこと、喜んで命さえ差し出される。実際キリストは、私たちを助けるためにそうされた。それによって私たちの罪という病気は癒やされた。

「そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです」(Ⅰペテロ2:24)

自分を愛するという「真の勇気」は、「キリストの打ち傷」による罪の癒やしを受け容れることであり、それは罪の赦しを受け容れることを意味する。そのことが「愛せない」という罪の大本を癒やし、隣人がどんな罪の状態であっても愛せる力となり、何があっても神を信頼し愛する力となり、私たちを「安息」へと導いてくれる。自分を愛する「自己肯定」の中身は、まさしく罪の赦しを受け容れ、「罪を離れ、義のために生きる」ことを指す。

このように、「自分を愛する」ことの中身は、自分の罪を容認することではない。罪人であっても見捨てない神の愛を受け取り、これ以上、罪人である自分を、自分自身が見捨てないことをいう。これ以上、「別の自分」になって自分を苦しめないことをいう。唯一の医者であるイエス・キリストを信頼し、「現実の自分」の病状を告白して癒やしてもらうことが「自分を愛する」ことの中身となる。「自分を愛する」とは、キリストの十字架の「癒やし」を受け入れることであり、「癒やし」をもって初めて「自己肯定」は可能となる。「癒やし」なき「自己肯定」は偽物であり、単なる感情の受容にすぎない。

「絶望」の中で

知ってほしい。あなたがどんなに自分が嫌でも、どんなに自分を「ダメな者」と思っても、どんなに自分は生きる価値などないと思っても、そんな思いを強力に否定する方がいることを。その方は私たちを造られたイエス・キリストであり、私たちの現実の姿を決して裁くことはなく、そのままの姿を引き取って救ってくださった。「神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである」(ヨハネ3:17)。私たちが自分のことをどう思おうとも、私たちをそのままの状態で受容し、完全に癒やしてくださる。

この神の愛を受け取ることが、自分を愛することになる。神が肯定してくれている自分の姿を認め、それを肯定することが自分を愛することであり、それに必要なのが「真の勇気」となる。実は、この「真の勇気」の正体は「信仰」であり、神から来ている。神からの「信仰」が、神の愛を受け取る「真の勇気」となる。「現実の自分」の姿がどうであれ、「信仰」が神の愛を受け取らせてくれる。

ただし、その「信仰」が「真の勇気」となって現れるのは「絶望」の時である。「真の勇気」は、「絶望」の中でしか持つことができない。いや、「絶望」の中で初めて使うことができる。パウロは、まさしく罪を犯す自分への「絶望」の中、初めて「真の勇気」を使うことができた。その結果、罪を犯してしまう絶望的な「現実の自分」であっても肯定してくださるイエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝することができた。

「私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」(ローマ7:25)

これは、「現実の自分」がどんなに罪深くても、必ず癒やされることを「信仰」で知ったということを意味する。

またパウロは、病気を覚え朽ち果てるしかないという「現実の自分」の体に対する「絶望」の中、初めて「真の勇気」を使うことができた。その結果、絶望的な体の「弱さ」であっても、「弱さ」ゆえに神はそれを肯定し引き受けてくださる恵みを知った。「弱さ」にこそ働く神の恵みを知り、大いに喜んでその「弱さ」を誇ることができた。

「しかし、主は、『わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである』と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう」(Ⅱコリント12:9)

これは、「現実の自分」の体がどんな状態であろうとも、必ず癒やされ、「御霊のからだ」(Ⅰコリント15:44)とされることを「信仰」で知ったことを意味する。

このように「真の勇気」とは、決して人から「わーすごい」と言われることへの肉の挑戦ではない。人から最高の称賛が得られる挑戦を、「真の勇気」というのではない。無条件で愛すると言われる「十字架の言葉」を「信仰」で受け取り、神と一緒になって自分を肯定することが「真の勇気」であり、それは「絶望」の時にしか使えない。

となれば、「真の勇気」の実体は、まさしく絶望を受け入れる「絶望の勇気」にほかならない。「絶望」を拒否し、「別の自分」になろうとする試みではなく、「絶望」と向き合う「絶望の勇気」こそ「真の勇気」の実体となる。その勇気が、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と叫ばせ、罪が赦される神の愛を本当の意味で受け取らせてくれる。神が肯定する自分を、そのまま肯定することを可能にする。

私たちは「死」が支配する世界で暮らす限り、誰であれ罪や病気といった「絶望」の波に繰り返し襲われる。「肉体の死」の恐怖も、さらには天変地異も容赦なく人を襲う「絶望」の波となる。しかし、その度に「絶望の勇気」を持ち、神への信頼に根ざした「自己肯定」をするなら、隣人を愛し、神を愛する「信仰」は大きく育っていき、どのような患難をも引き取ってくれる「安息」が訪れる。こうした「信仰」による「安息」を手にできるようになることが、すなわち「真の勇気」を持つようになることが神の約束であり、神の福音にほかならない。ここにこそ、生きる「希望」がある。

「こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちのひとりでも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか」(ヘブル4:1)

◇