罰が当たる?

多くの人は、悪いことをすれば神からの罰があると考える。何か災いに遭うと、悪いことをしたから神の罰を受けたと思ってしまう。そうしたことから、「罰が当たる」という言葉が生まれた。古今東西、人は誰であれ、「罪」という言葉に対し「罰」を連想するのである。そのため、「罪には罰」という眼鏡でもって聖書を読んでしまい、自然災害を「人間の罪に対する神の裁き」だと思う人たちは後を絶たない。

東日本大震災の折も、罪を悔い改めないから神が怒ったのだ、と説く人たちがいた。また、罪を悔い改めないなら、神は災いをもたらすというような説教も繰り返されている。私たちの信じるキリストは、本当に「罪には罰」という眼鏡で私たちを見ているのだろうか。前回のコラムでは、「死」は神からの罰ではないことを詳しく説明したが、今回は、人が罰と感じる「災い」は、そもそも神からの罰なのかどうかを考えてみたい。それを解くカギは、まさに「死」の理解にかかっている。

「死」とは何か

人は「死」というと「肉体の死」を連想する。しかし、神における人の「死」は「肉体の死」ではない。神との結びつきがない状態を指して、「死」という。なぜこれを「死」というかというと、人はキリストの器官として造られたので、「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)、キリストである神との結びつきを失ってしまうと生きられなくなるためだ。

かつてイエスも、「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる」(マタイ4:4)と言い、人は神との結びつきを失って神の言葉が食べられなくなると、生きられないことを教えられた。よって、神との結びつきのない者は、いくら肉の体が生きていようとも神の目には死んでいるという。神との結びつきを取り戻す以前の人は、「死んでいた者」(エペソ2:1)となる。人にそうした「死」が入り込んだときの様子は、こうであった。

その昔、神はご自分に似せてアダムとエバを造られた。彼らは神と霊的に結びついていて、神と1つ思いの中、神の姿を見上げながら神と共に生きていた。そのため、自分の姿を意識することもなければ、ましてや自分のことを恥ずかしいなどと思うことすらなかった。「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)。それが、神から食べたなら「死ぬ」と言われていた実を食べた瞬間、彼らは自分の姿を意識するようになり、自分の姿を恥ずかしいと思うようになった。それで、いちじくの木の葉で自分を隠そうとした。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

この変化は、まさしく人が神との結びつきを失ったことを物語っている。神は、「それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)と言われた以上、食べたときに起きた「神との結びつきを失う」という変化こそ、神の言われた「死ぬ」であった。これが、人に「死」が入り込んだときの様子である。

このように「死」とは、神との結びつきを失うことであった。その「死」がすべての人に及び、人は神の目に「死んでいる」者となった。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)。それで聖書は、「肉体の死」をまだ迎えていなくても、神との結びつきがない状態で生まれてきた私たちのことを「死人」(ヨハネ5:25)といい、「死んでいる」(Ⅰコリント15:22)といい、「死んでいた者」(エペソ2:1)といい、「死んだ者」(コロサイ2:13)という。

従って、人が連想する「肉体の死」は、神における人の「死」ではない。ならば、人は神との結びつきを失ったことで、どうなったのだろう。実は、「死」に伴う変化にこそ「災い」の起源がある。

「死」に伴う変化

神は人が神との結びつきを失ったとき、「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)と言われた。「顔に汗を流して糧を得」とは、人は神との結びつきを失ったので、神からの直接の援助が得られなくなったことを述べている。「土に帰る」とは、人は神との結びつきを失ったので、永遠に生きることができなくなり、やがてその体は朽ち果てていくことを述べている。これが「肉体の死」に当たる。

こうした変化は、木から落ちた「枝」と同じである。「枝」というのは、本体の木との結びつきを失い落ちてしまうと、本体から生きるために必要な養分を受け取れなくなり、やがて枯れるのを待つだけとなるが、それと同様のことが人の上にも起きた。変化はそれだけではない。神はこの話の前に、実は次のような話もされていた。

「あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないと わたしが命じておいた木から食べたので、土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった」(創世記3:17)

神は、人が食べてはならない物を食べたので神との結びつきを失ったが(死が入り込んでしまったが)、そのことで「土地はのろわれてしまった」と言われた。これは何を意味するのだろう。新約聖書は、この意味を次のように解説している。

「それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます」(ローマ8:20~21)

ここに「服従させた方」によるとあるが、「方」は「人」(アダム)を指している。「方」という表現は敬語なので「神」を連想するが、ギリシャ語には敬語などない。ここはただ男性を指しているだけで、被造物の支配を任されていた「アダム」を指している。つまり、被造物は「アダム」の死に連動し、「滅びの束縛」を受けるようになったことが綴(つづ)られている。ゆえに、人が救われれば再びそれに連動し、被造物も救われる「望みがある」ということになるため、「被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます」とある。

このことから、先の「土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった」(創世記3:17)の意味が分かる。それは、人の「死」に連動し、被造物すべてが朽ち果ててしまう性質に変わったということであった。

このように、人に入り込んだ神との結びつきを失うという「死」は、まことに大きな変化をもたらした。人は朽ち果ててしまう「体」となり、人を生かすために造られた被造物も、朽ち果ててしまう姿になったのである。今日の生き物は何であれ、やがて朽ち果ててしまうのも、地球を生かしている太陽に終わりがあるのも、さらには宇宙に寿命があるのも、人に入り込んだ「死」に連動して起きた変化であった。

こうした変化により、人の「体」は病気を覚えることとなり、この自然界も朽ち果てていく過程の中で「天変地異」を起こすようになった。ここに、「災い」の起源がある。

災いの起源は「死」

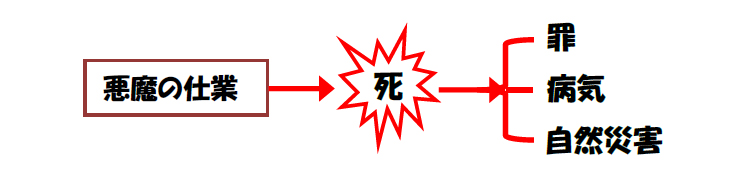

今日、人が覚える「災い」のすべては「死」に起因する。人が神との結びつきを失ったことで自然災害が起きるようになり、人の中に病気や罪がはびこるようになった。ということは、この「死」がどこから来たのか、それ次第では、「災い」の立ち位置はまるで変わってしまう。

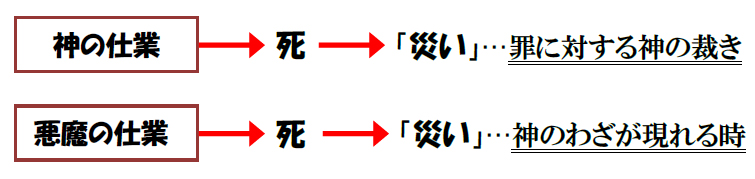

もし、アダムが犯した罪に対し神が怒り、神が人との関係を断つ「死」をもたらしたとなれば、今日の「災い」はすべて、「人間の罪に対する神の裁き」ということになる。しかし、「死」は神からではなく、アダムの罪に伴う出来事(報酬)にすぎなかったのなら、アダムに罪を犯させた「悪魔」が「死」をもたらしたことになる。後者であれば、人が覚える「災い」のすべては悪魔に起因するのであって、「人間の罪に対する神の裁き」ではないという話になる。そうであれば、むしろ「災い」は神が人を助け出す時であり、神の業が現れる時となる。

すなわち、「死」がどこから来たかによって、「災い」の意味はまったくもって変わってしまうのである。そういうわけで、前回のコラムでは「死の起源」について詳しく説明した。「死」は神から出たものではなく、悪魔の仕業であったことを説明した[参照:福音の回復(35)]。再度、そのことを簡単におさらいしよう。

「死」はどこから来た?

人は神の器官として造られた。神と1つ思いを共有し、神と共に生きるように造られていた。そのため、人は「神と異なる思い」を心に持つようになれば、たちどころに神との結びつきを失うようになっていた。悪魔はそこに目を付け、蛇を使い言葉巧みにエバを欺き、「神と異なる思い」を御心だと信じ込ませ、食べさせたのである。一緒にいたアダムもエバを通して、同様に信じてしまい食べてしまった。そのことでアダムとエバは、神との結びつきを自動的に失ってしまい、自分たちが裸であることを意識するようになった。それが「死」であった。

このことから、「死」とは、「神と異なる思い」を心に持つことで生じる自然な出来事であったことが分かる。「死」は罪から来る「報い」ではなく、働けば給与が支払われるように、単なる「報酬」であったことが分かる。「罪から来る報酬は死です」(ローマ6:23)。ここで「報酬」と訳されているギリシャ語は「オプソーニオン」[ὀψώνιον]で、当然予想される自然の結果を意味する。

分かりやすく言うと、人は毒を飲めば死んでしまうが、その場合の死は第三者による罰でも報いでもない。毒を飲んだことに伴う、当然予想できる自然な出来事である。そうした当然予想できる事柄を「オプソーニオン」という。「死」とは、まさしく罪に伴う自然な出来事なので、「罪から来る報酬は死です」とある。

となると、「死」とは、人を欺いて罪を犯させた悪魔の仕業ということになる。「白雪姫」という童話では、「王妃」が白雪姫を欺き毒リンゴを食べさせ死なせるが、悪魔がしたことはこの「王妃」と同じであった。だから、聖書は悪魔のことを、「死の力を持つ者」(ヘブル2:14)という。また、ヨブ記の冒頭に悪魔が登場し、死に起因する「災い」は悪魔から来ることが綴られている。さらには、「最後の敵である死も滅ぼされます」(Ⅰコリント15:26)という御言葉まである。もし「死」が神から出たものであれば、神における最後の敵は「神」ご自身になってしまうので、「死」は神から出た報いではないことは明らかである。

このように、「死」は神からの罰ではなかった。悪魔の仕業によって人が「神と異なる思い」を食べさせられたことに伴う自然な出来事であった。そうなると、「災い」の意味はこうなる。それは神の罰ではなく、神が人を助ける神のわざが現れる時を意味すると。そのことを知る出来事がある。

かつてイエスは、弟子たちから「障がい者」に対する質問を受けた。「先生。彼が盲目に生まれついたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか」(ヨハネ9:2)。弟子たちは、人に襲いかかる「災い」は罪に対する神の罰だと思っていたので、真面目にこのような質問をした。しかしイエスは、「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこの人に現れるためです」(ヨハネ9:3)と言って、「災い」は神からではないことを明確に教えられた。それはつまり、「災い」を生じさせた「死」は悪魔の仕業であって、「死」は神からではないということを意味する。

「災い」は神の罰ではない

このように、「災い」の起源は「死」であり、その「死」は悪魔の仕業であった。人を苦しめる罪も、肉体の死も、病気も、自然災害も、その起源は悪魔の仕業による「死」から発したのであって、神から出た「災い」は1つもない。今日、自然災害のメカニズムも、病気のメカニズムも、おおよそのことは解明されているが、そこには神の関与などまったくない。滅び行く性質になったことによるメカニズムである。人の罪も、体が滅び行く性質になったが故に、見えるものに依存するようになり、そのせいで生じることとなった。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。

すなわち、人はみな悪魔の仕業による「死」の被害者なのである。その事実を誰よりも神は知るからこそ、神には人を裁こうという考えは毛頭ない。あるのは、ただ人を救いたいという思いだけである。そのことは、次の御言葉を読めば十分に分かるだろう。

「神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである」(ヨハネ3:17)

「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです」(ヨハネ12:47)

このことから、「災い」に対する素晴らしい神の福音が見えてくる。

「災い」に対する福音

人は何か「災い」に遭うと、神の罰を受けたと思ってしまう。何か困難な状況に陥ると、自分の罪に対し神は怒り、罰していると思ってしまう。そうしたつらい出来事を総称して「患難」というが、人は患難に遭うと自分を責めてしまうのである。しかし、患難は神からではない。逆に、神は患難から人を助けようとしておられる。故に聖書は、患難を喜べと教える。

「そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです」(ローマ5:3~4)

これは何と素晴らしい福音だろう。これまでは患難に遭うたびに自分を責めてきたが、それは間違っていたのだから。ただ神の罰だと思い、その苦しみに歯を食いしばって耐えてきたが、それはまったくもって間違っていた。患難は罰ではなく、神の業が現れる時であり、まことの「希望」を手にする機会だというのだから、これは何と素晴らしい福音だろう。故に聖書は、患難という「試練」に遭うなら喜べとまでいう。「私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい」(ヤコブ1:2)。

このように、人が覚える患難や試練、それは罪に対する罰では断じてない。思い出してほしい。ヨブは地上で最も正しい人であった。そのヨブが、誰も味わったことのないような患難を体験した。このこと1つ見ても、患難が罰でないことは明らかだ。神は悪魔の仕業による患難を逆手にとり、患難を通して人が「希望」を手にできるよう、患難を益とされるというのが患難に対する真実にほかならない。

「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています」(ローマ8:28)

ただし、患難という「災い」が益とされ「希望」を手にするまでの過程は、まことに信仰が試される。神はすぐにでも患難を改善することはできても信仰の訓練を優先させ、あのヨブにしたように患難を静観される。そのことで、神を信頼する信仰を育て、変わることのない「希望」を手にできるようにされる。故に、益とされるまでの過程は「神の懲らしめ」を受けているかのように感じられるかもしれない。だとしても、それはひとえに信仰を訓練し、人の心に「平安な義の実」というまことの「希望」を結ばせるためであり、神の愛以外の何ものでもない。

「すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます」(ヘブル12:11)

これこそが「患難」に対する、すなわち「災い」に対する神の福音にほかならない。その福音の中には、「罰が当たる」という言葉などまったく存在しない。自然災害等の患難、人の過ちによる患難、病気がもたらす患難、それらは「神の罰」ではなく、「神の栄光」が現れる時というのが正しい福音理解となる。

「今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、測り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです」(Ⅱコリント4:17)

◇