罪というと、何を思い浮かべるだろう。一般に罪というと、「殺人」「姦淫(かんいん)」「不正」「暴力」「覚せい剤」「詐欺」「ギャンブル」といった行為を思い浮かべるのではないだろうか。クリスチャンなら、それに加え、「酩酊(めいてい)」「遊興」「憤り」「争い」などが加わるかもしれない。

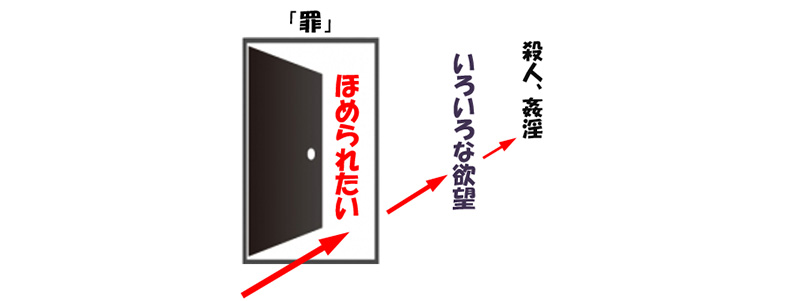

こうした罪は「いろいろな欲望」から生じるが、問題は「いろいろな欲望」がどうして生じるかである。その出所を退治しない限り、根本的な罪の解決には至らない。そこで今回は、「罪」の入り口について考えてみたい。

結論から言うと、「罪」の入り口は、「ほめられたい」という願望である。にわかには信じがたいかもしれないが、これは真実である。「ほめられたい」という願望が「いろいろな欲望」につながり、一般に人が思い浮かべる罪の行為へと発展する。では、どうして「ほめられたい」という願望が「罪」の入り口になるのか、そのことを丁寧に見ていこう。

「ほめられたい」が罪の入り口

「ほめられたい」という願望を満たすには何が必要になるだろう。それには、兎(と)にも角にも人から良く思われる必要がある。別の言い方をするなら、人の期待に応えなければならない。そうなると、人の期待がそのまま心を拘束する「ねばならない」という「律法」になる。「律法」は、こうして誕生する。

例えば、子どもは親から「ほめられたい」と願うので、親が有名大学に行くことを期待すれば、「有名大学に行かなければならない」と子どもは思うようになり、それが子どもにとっての「律法」となる。そうなると、その子は手にした「律法」で人の価値を判断するようになり、有名大学を出た者に対しては「好意」を抱き、そうでない者に対しては「敵意」を抱くようになる。

その子は「律法」を持ったことで、人に対し「敵意」を抱くようになってしまう。「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)。言うまでもなく、この「敵意」がさまざまな罪の行為へと向かわせる。最悪、「人殺し」にまで発展する。

この話を別の視点から説明すると、こうなる。「有名大学に行かなければならない」という「律法」を持てば、その時点から激しい競争が生まれる。なぜなら、競争に勝たなければ有名大学には行けないからだ。そうなると、同じ受験生はライバルとなり、戦うべき敵になってしまう。互いを比べるようになり、「ねたみや争い」が生まれるのである。

だから、競争に負けてしまうと激しい悔しさや嫉妬に襲われ、それを放置すると、最悪「人殺し」にまで発展する。まことに、「ほめられたい」という願望が「罪」の入り口で間違いない。聖書は、このことをカインとアベルの話を通して教えている。

カインは「ほめられたい」という願望から、「自分は認められなければならない」という「律法」を持った。そこで一生懸命働き、ささげ物で認められようとした。同様に、弟のアベルも一生懸命働いてささげ物をした。ところが、神はアベルの方のささげ物に目を留められたので、カインはそのことでひどく悔しがった。

「それで、カインはひどく怒り、顔を伏せた」(創世記4:5)。カインは「律法」を持ったことで、悔しいという「怒り」を覚えたのである。「律法は怒りを招くものであり」(ローマ4:15)。その怒りは、やがてアベルを殺したいという欲望をはらませ、彼を殺してしまった。「カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した」(創世記4:8)

このように、誰もが「罪」というと「殺人」のような行為を思い浮かべるが、その入り口は「ほめられたい」という願望であることを聖書は教えている。「ほめられたい」という願望が「律法」を人に持たせ、人は「律法」で人の価値を判断するようになるから「敵意」を抱き、人を愛せなくなる。つまり、「律法」が「怒り」を招き、罪の行為へと至らせる。故に聖書は、「罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)と教えている。では、このことをもう少し詳しく見てみよう。

「富の惑わし」

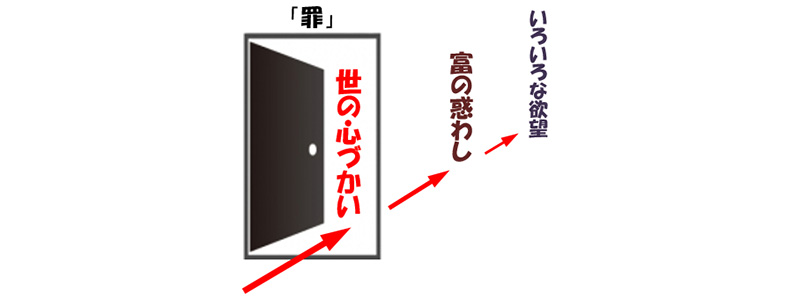

「ほめられたい」という願望は、人から称賛されることで満たされる。その称賛には、一般に「富」が伴う。例えば、仕事で成果を上げると称賛され、その称賛はそのまま「ボーナス」という「富」で具現化される。例えば、子どもが頑張ったなら親からほめられ、同時に、ご褒美がもらえる。子どもは、ご褒美という「富」を手にする。

このように、「ほめられたい」という願望は、「富」を手にすることで成就する。それ故、人はお金がたくさんもらえるなら、まことに喜びを覚える。「富」を手にすればするだけ、人は自分が高く評価されたという思いになり、満足する。

そうしたことから、「ほめられたい」という願望は、お金という報酬がなければ働かない人間を育てる。多くのお金がもらえるなら、喜んで働く人間にする。こうして「ほめられたい」という願望は、人を「富の惑わし」へと誘い、「富」をめぐって「いろいろな欲望」をはらませることになる。それが、さまざまな罪の行為へと発展する。話はこれでおしまいではない。さらに待ち構えているものがある。

「快楽」に向かう

「ほめられたい」という願望を満たすには、「人」から良く思われる必要がある。そうなると、人の主人は「人」になってしまう。人は「人」から良く思われようと「人」の目を恐れ、それにおびえて生きることになる。

これは、自分が自分であることを放棄し、「人」から良く思われる別の自分になろうとすることを意味する。例えて言うなら、「手」は「手」であるから素晴らしいのであるが、その「手」が「手」であることを放棄し、「足」になることを目指すようなものだ。当然、その生き方は、「手」にしてみれば苦痛でしかない。私たちも「ほめられたい」という願望を満たそうとするなら別の自分になるしかなく、それは苦痛の何ものでもない。故にストレスが生じ、「つらさ」が増し加わる。

すると、人はその「つらさ」から逃避することを試みる。何かに夢中になったり、あるいは自分の肉体を喜ばせたりすることで「つらさ」を忘れようとする。それが「いろいろな欲望」をはらませ、「快楽」へと向かわせる。「姦淫」「暴力」「覚せい剤」「ギャンブル」といった罪は、こうして起きる。まことに「罪」の入り口は「ほめられたい」であり、それが「富の惑わし」「いろいろな欲望」「快楽」等をはらませてしまうのである。

イエスの教え

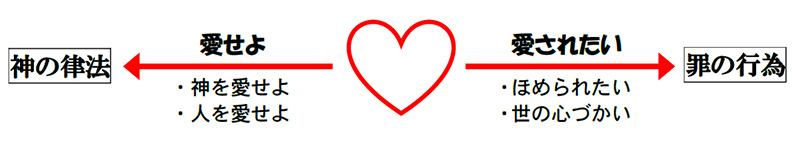

このように、「ほめられたい」という願望が、人々が一般に思い浮かべる「罪」の行為の入り口になっている。聖書的な言い方をするなら、「ほめられたい」という願望が、「愛せよ」と説く御言葉をふさいでいる。人に「敵意」を抱かせ、人を愛することで得られる「御霊の実」をならなくさせている。無論、このことは放置できないので、イエスは「種蒔きの例え」の解説で次のように教えられた。

「世の心づかいや、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、みことばをふさぐので、実を結びません」(マルコ4:19)

イエスが例えの解説をすることは極めてまれなことであり、それだけ、この例えは重要であることを意味する。イエスはその解説の中で、御言葉をふさいでしまう「罪」の入り口は「世の心づかい」だと断言された。「世の心づかい」とは、人から良く思われようとあれこれ気を使うことであり、まさに「ほめられたい」という願望のことを指している[参照:福音の回復(29)]

イエスによると、それが入り口となり「富の惑わし」に向かい、そして「いろいろな欲望」が入り込むという。この流れは、先に述べた罪の流れと全く同じである。

まことに、「ほめられたい」こそが「罪」の入り口にほかならない。そうした理由から、イエスはこう教えられた。「だから、施しをするときには、人にほめられたくて会堂や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません」(マタイ6:2)

さらには、「みなの人がほめるとき、あなたがたは哀れです。彼らの父祖たちも、にせ預言者たちに同じことをしたのです」(ルカ6:26)と教えられた。人はほめられることを喜ぶが、それが罪の入り口となるので、イエスは「人がほめるとき、あなたがたは哀れです」と教えられたのである。

罪に気づかない

ところが、人は「ほめられたい」が罪の入り口だと知る由もない。むしろ、「ほめられたい」を具現化した「世の心づかい」は良いことだと思ってしまう。それが、神が教える「愛せよ」の実際だと思ってしまう。無論、そこに自分がほめられたいとする、あるいは良く思われたいとする思いがなければ「愛せよ」の実際となるが、「世の心づかい」の裏には必ずと言ってよいほど、自分が良く思われたい、ほめられたいという思いが潜んでいる。

人はそのことに全く気づかず、自分は良いことをしていると思って「世の心づかい」という「罪」の入り口を進んでいく。まさに、ペテロがそうであった。

ある時ペテロは、人のことを思う「世の心づかい」からイエスをいさめ、神の言葉をふさいでしまった。「するとペテロは、イエスを引き寄せて、いさめ始めた」(マタイ16:22)。だからイエスは、「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マタイ16:23)と言った。

イエスはペテロに対し、「人のことを思っている」と、注意されたのである。これこそが、イエスが「種蒔きの例え」で言われた「世の心づかい」の実際であった。

しかし、ペテロはイエスから注意を受けても自分の罪に気づかなかった。自分はイエスのことを思い、イエスのために生きていると思っていた。だから、最後の晩餐では、「主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております」(ルカ22:33)と言った。

ところが、いざイエスが捕らえられると、ペテロは「人」の目を恐れ、イエスを知らないと3度も公の場で言ってしまう。その時、初めてペテロは気づいた。自分は人から良く思われようと、「人」を主人として生きていたと。「世の心づかい」から、神ではなく「人」に仕えていたと。このペテロの例からも分かるように、この罪に気づくことは実に難しい。そこで聖書は、「世の心づかい」の罪に気づけるよう、その指標を教えている。

罪に気づく指標

「世の心づかい」というのは、人から良く思われようとすることであり、人の中に自分の「居場所」を見つけようとする行為である。それは、「神の言葉」ではなく、「人の言葉」で心を満たそうとすることであり、まことに「神の言葉」をふさぐ罪となる。これを「肉に属する」生き方というが、私たちはこの罪に気づかない。そこで聖書は、人が「肉に属する」生き方をしているかどうかの指標を教えている。それは、「ねたみや争い」といった「つらさ」を覚えるかどうかだという。

「あなたがたは、まだ肉に属しているからです。あなたがたの間にねたみや争いがあることからすれば、あなたがたは肉に属しているのではありませんか。そして、ただの人のように歩んでいるのではありませんか」(Ⅰコリント3:3)

また、「肉に属する」生き方は、人の中に自分の「居場所」を見つけようとする生き方なので、私は誰々につくという話になる。これも指標となるので、「ある人が、『私はパウロにつく』と言えば、別の人は、『私はアポロに』と言う。そういうことでは、あなたがたは、ただの人たちではありませんか」(Ⅰコリント3:4)と教えている。

教会が分裂する原因は、まさにここにある。だから、聖書は、「世の心づかい」の罪に気づけるよう、すなわち「肉に属する」生き方に気づけるよう、こうした罪の指標を教えている。同時に、それをやめさせるための指導もしている。それも併せて見てみよう。

他の土台を据えるな

聖書は、「肉に属する」生き方の指標を示したあと、次のように指導する。「というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです」(Ⅰコリント3:11)

私たちはキリストにつぎ合わされ、キリストの土台が据えられていることを知るよう訴える。それは、キリストこそが私たちの「居場所」であるということであり、そこに別の「居場所」など据えられないことを意味する。故に、続けてこう指導する。

「もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです」(Ⅰコリント3:12~13)

私たちは「ほめられる」ことを目指し、人の中に別の「居場所」を求めようとする。具体的には、「金、銀、宝石、木、草、わら」といった順位を競い、誰が一番で、誰がビリなのかといった争いをする。その争いに勝つことで、少しでも心地よい「居場所」を確保しようとする。それが、「金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら」の意味するところであり、聖書はそのようなことはするなと指導する。その理由を続けて教えている。

「その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価をためすからです」(Ⅰコリント3:13)

この御言葉は、そうやって手にした「居場所」は、地上での暮らしが終われば全て消えてしまうから無駄であることを教えている。そして、最後はこう締めくくる。

「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか」(Ⅰコリント3:16)

私たちの「居場所」はキリストであり、すでに私たちのうちに神が住んでおられることを知らないのかと訴える。もう、人の中に「居場所」を見つけようと、「ほめられる」ことを目指す必要などないことを訴える。このように聖書は、罪の指標を示すと同時に、人からほめられようとする「肉に属する」生き方が「罪」の入り口となるので、そのようなことを目指さないよう指導している。

罪と戦っている?

どうだろう。あなたは「ほめられたい」という罪と戦っているだろうか。実際は、ペテロと同じように「ほめられたい」という願望に生き、人が連想する罪の行為、「殺人」「姦淫」「不正」「暴力」「覚せい剤」「詐欺」「ギャンブル」だけと戦っているのではないだろうか。さらに言うと、こうした罪の行為と戦うのも見た目を良くするためであり、そのことで人から良く思われようとしていないだろうか。

罪の行為と戦うことを、「ほめられたい」という願望を満たす手段にしてはいないだろうか。「罪」の本体は「ほめられたい」という願望である以上、これではザルで水を汲むようなものであり、罪には全く勝てない。「ほめられたい」という願望は温存され、罪は難なく人を支配し続けてしまう。余裕で、人に「ねたみや争い」を起こさせ、苦しめる。

そうなってしまうのは、兎にも角にも、「罪」が何であるかを知らないからだ。正しくは知らないのではなく、自分の経験で「罪」を捉えるためにそうなる。それを避けるには、「罪」を知る物差しを「聖書」にしなければならない。

その聖書は、「罪とは律法に逆らうことなのです」(Ⅰヨハネ3:4)と教え、律法は、「愛せよ」の一語に集約されるという。「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という一語をもって全うされるのです」(ガラテヤ5:14)。従って、聖書が教える罪とは、「愛せよ」という律法に逆らう思いであり、それは「愛されたい」という思いにほかならない。

具体的には、「ほめられたい」という願望であり、「世の心づかい」である。聖書はそれを罪とし、その罪が「ねたみや争い」を生じさせ、「いろいろな欲望」をはらませ、「罪の行為」へつながっていくことを教えている。

しかし、人は自分の経験に惑わされ、「愛されたい」(ほめられたい)という思いが「罪」の入り口だとは決して思わない。「罪」というと、「殺人」「姦淫」「不正」「暴力」「覚せい剤」「詐欺」「ギャンブル」といった道徳的な違反だけしか思い浮かべない。

そのため、誰かが「姦淫」を犯すと、何という罪人だと言って裁く。誰かが「不正」を働くと、何という罪人だと言って裁く。そして、裁いている本人は、「愛されたい」という罪を犯していることには全く気づかない。裁いた相手と同じ罪を犯す罪人であり、同じ兄弟であることに気づかない。

かつてイエスは、「姦淫」を犯した女性を裁いていた人たちに、「あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい」(ヨハネ8:7)と言われたが、まさに人は自分の罪には全く気づかない。イエスが、「下がれ。サタン」(マタイ16:23)とまで言われた罪を自分が犯しているとは、あのペテロと同じように全く気づかないのである。

そればかりか、道徳的に正しく生きていさえすれば自分は罪を犯していないと安心し、自分は清く正しい人間だと思ってしまう。あのパリサイ人のように。しかし、そのパリサイ人がイエスを殺した。私たちは、パリサイ人がしたと同じ過ちを繰り返してはならない。今一度、罪とは何かを考えてみてほしい。イエスが言われた「世の心づかい」とは何かを考えてみてほしい。

◇