罪の理解は、そのまま福音理解に直結する。というのも、キリストが携えてこられた福音は、他でもない罪を取り除く恵みであったからだ。「キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています」(Ⅰヨハネ3:5)

ところが人は、罪というと悪い行いだけを連想し、しかも悪い行いは「欲」から来たと決めてかかる。つまり、人が罪を犯す原因は人の中にあると考えてしまう。果たしてそうなのだろうか。

罪を考える場合に大事なのは、自分がどう思うかではなく、神の目から見て「罪」は何かである。それが分からなければ、罪を取り除く神の福音も誤った意味に解してしまう。

では、神の目から見た「罪」は何か、それを丁寧に見てみよう。すると、素晴らしい福音が見えてくる。

罪とは何か

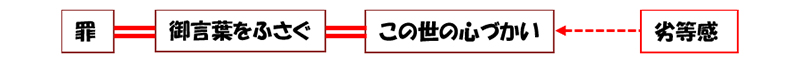

聖書は、罪を次のように定義する。「罪とは律法に逆らうことなのです」(Ⅰヨハネ3:4)。「神の律法」に逆らうとは「神の言葉」をふさぐことを意味するので、神における罪とは、御言葉をふさぐものをいう。

では、一体何が御言葉をふさぐというのだろうか。イエスは「種蒔きの例え」で、その実体を次のように教えられた。

「また、いばらの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ばない人のことです」(マタイ13:22)

イエスはここで、御言葉をふさぐ罪の筆頭に「この世の心づかい」を挙げられた。人がどう思おうと、神の目からすると、「これが罪」ということになる。

ならば「この世の心づかい」とは、人に対する気遣いを言っているのだろうか。それとも、新共同訳では「この世の心づかい」ではなく「世の思い煩い」となっているので、生きることで生じる心配事を言っているのだろうか。

ここで「心づかい」と訳されているギリシャ語は「メリムナ」[μέριμνα]である。そこから生まれた動詞が「メリムナオー」「μεριμνάω」であり、「マルタ、マルタ。あなたは、いろいろなことを心配して、気を使っています」(ルカ10:41)では、「気を使っています」と訳されている。これは、接待に気を使い、御言葉を聞こうとしないマルタに対し、イエスが「気を使っています」と注意されている場面である。

このことから、イエスが言われた「この世の心づかい」とは、人に対しての気遣いであることが分かる。本当にそれで間違いないのか、もう少し調べてみよう。というのも、人に対する気遣いは良いことのように思えるからだ。

かつてイエスは、ペテロにこう言われたことがあった。「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マタイ16:23)

イエスは、ペテロが人のことを思い、ご自分の言葉をふさいだことに対して激しく怒られたのである。このことから、イエスが言われた「この世の心づかい」とは、やはり人のことを思う気遣いであることが分かる。何を食べようか、何を着ようかといった「思い煩い」ではなく、人に対してどう気を遣えばよいかという「世の思い煩い」であることが分かる。

そうなると、どうしてこれが罪なのかと人は思ってしまう。ならば、さらに掘り下げてみよう。

罪とは「劣等感」

気遣いというと、一見すると人のためのようだが、そこには自分が良く思われたいという思いが横たわっている。人からほめられたい、認めてもらいたい、そうした思いが潜んでいる。そのことは、自分の胸に手を当てて考えてみればすぐに分かるだろう。

人には、まさに「ほめられたい」という願望がある。これを心理学では「承認欲求」といい、その欲求を生み出しているのは「劣等感」だという。人は他者から承認されることで(ほめられることで)自分の価値を実感し、それによって「劣等感」を払拭(ふっしょく)するという。

確かに、私たちには「劣等感」がある。自分と人とを比べ、劣っていると感じてしまう自分がいる。人と自分とを比べ、恥ずかしいと思う自分がいる。故に人は、何かで自分を覆い隠そうとする。

着る物で裸を覆い隠し、少しでも周りに劣らない自分になろうとする。さらには、自分は正しい者だとする「行い」を着て、少しでも周りに劣らない自分を目指そうとする。そうすることで周りからの承認を得(ほめられ)、「劣等感」を払拭しようとする。

しかしそうなると、頑張っても自分が認められなければ「怒り」を覚える。また、自分よりも認められる者を見ると「嫉妬」する。あのマルタのように。

そうした感情は、人を愛することとは真逆の方向に人を進ませ、最悪、人さえも殺させてしまう。実際、カインはアベルと自分とを比べて嫉妬し、彼を殺してしまった。

まことに「劣等感」は、「愛せよ」という神の最高の律法に激しく逆らわせている。故に「劣等感」は、神にとって「罪」となる。そうした「劣等感」の真実な姿を覆い隠し、美しく装ったのが「この世の心づかい」に他ならない。イエスはそのことを知るからこそ、「この世の心づかい」を罪の筆頭に挙げられた。

すると、疑問が湧いてくる。罪である「劣等感」は、一体どこから来たのかと。なぜに人は、自分を劣っているとか、自分を恥ずかしいとか思うのだろうかと。

現状では、人と自分とを比べるからそうした思いを抱くが、ならば、どうして比べてしまうのだろう。人は自分に価値があることを知っていたなら、そもそも比べたりはしない。比べて、自分の価値を知る必要は全くない。

ということは、人は生まれながらに自分には価値がないと思っていたことになる。「劣等感」を持って生まれて来たことになる。どうしてそうなってしまったのだろう。一体何が、人の心に「劣等感」を持たせてしまったのだろう。

「劣等感」の起源を探る

聖書に、人はキリストの体の器官として造られたとある。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)

そこで、アダムとエバは、キリストの器官の「手」として造られたとしよう。そのようにイメージすると、「劣等感」が一体どこから来たのかが容易に把握できる。では、ここからは想像力を働かせ、自分が「手」になったつもりで考えてみてほしい。

最初に考えてほしいのは、「手」であるあなたが体につながっているとき、自分の姿を意識するかどうかである。「手」の気持ちになって考えれば、自分の姿など意識しないことに気付くだろう。「手」は体に結びついている限り、「手」としての姿を知ることもなければ、自分を恥ずかしいとも思わないのである。

実際、キリストの器官として造られたアダムとエバは、自分たちの体となるキリストにつながっていたので、自分たちを恥ずかしいとは全く思わなかった。「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)。このことから、この時点において「劣等感」など全くなかったことが分かる。

ならば、「手」が体との結びつきを失い、地に落ちてしまったならどうだろう。そうなっても、「手」は同じように自分を意識しないでいられるだろうか。無論、そうはいかない。体から落ちたなら、「手」は否が応でも自分の姿を知るようになってしまう。

そうであれば、アダムとエバに起きた、「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」(創世記3:7)という出来事は、彼らが神との結びつきを失ったことを示していたと知るのである。

彼らは悪魔に欺かれ、食べてはならないと言われた物を食べたことで神との結びつきを失ったのであった。これを「死」という。そうなると、「手」は何を思うようになり、何をするだろう。ここが肝心である。

「手」は神との結びつきを失い、自分の姿を知るようになると、それは神につながっていたときの姿とあまりにも違うので、当然その姿は価値のない恥ずかしいものにしか思えない。そうとしか思えないから、必死になって自分の姿を何かで覆い隠そうとする。

だからアダムとエバは、まさにそうした。「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

さらに、「手」の気持ちになって考えてみよう。「手」は、自分の姿を何かで覆い隠したなら、それでもって安心できるだろうか。そうはいかない。それでも自分の姿を「恐れ」、今度は何かに隠れたくなる。

だからアダムとエバは、まさにそうした。「私は園で、あなたの声を聞きました。それで私は裸なので、恐れて、隠れました」(創世記3:10)

何かに隠れれば、それでもう「手」は安心できるだろうか。そうはいかない。自分の罪が問われたなら、何が何でも自分は悪くないと言い訳をするだろう。だからアダムとエバは、まさにそうした。自分の罪を指摘されたとき、自分は悪くないと言い訳をした。

「あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです」(創世記3:12)

こうした生き方こそ、「劣等感」を何かで覆い隠そうとする生き方であり、「この世の心づかい」の「原型」に他ならない。まさしくこれは、神との結びつきを失ったことから始まった。

人は神の器官として造られていたので、神との結びつきを失った途端に「劣等感」に襲われ、自分が良く思われようとする生き方を目指したのである。そこから嫉妬や怒りを抱くようになり、さまざまな罪の行為が生まれるようになった。

神との結びつきを失うことを「死」というが、その「死」こそ「劣等感」の起源であり、イエスの言われた「この世の心づかい」という罪の始まりであった。その「死」は、悪魔が蛇を使ってエバを欺いたことで生じた。

「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(Ⅱコリント11:3、新共同訳)。そうしたことから、悪魔を「死の力」を持つ者という。「悪魔という、死の力を持つ者」(ヘブル2:14)。

見えてくる福音

このように、イエスが言われた罪を探ってみたら、そこには「劣等感」があり、さらにその下には神との結びつきを失うという「死」があった。私たちが罪を犯すのは、私たちの中に罪を犯す性質があったからではなく、悪魔の仕業で入り込んだ「死」に原因があった。

その「死」は悪魔の仕業によったことから、聖書は「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(Ⅰヨハネ3:8)と教え、罪を取り除くために来られたキリストのことを、「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(Ⅰヨハネ3:8)と教える。こうした罪の理解ができると、そこから見えてくる福音はこうなる。

それは第一に、人が「死」に支配されるようになり、罪を犯すようになったのは、私たちの全くあずかり知らないところで起きたアダムの違反に原因があったので、イエス・キリストも、私たちの全くあずかり知らないところで十字架にかかり、そのことで私たちが「いのち」に支配されるようしてくださったという福音が見えてくる。

「もしひとりの違反により、ひとりによって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、ひとりのイエス・キリストにより、いのちにあって支配するのです」(ローマ5:17)

次に、罪の原因は「死」である以上、罪は「病気」という扱いになり、罪を取り除く神の福音は病気を癒やす福音だということが見えてくる。つまり、罪となって横たわっていた「劣等感」は、神との結びつきを失ったことで生じた以上、神は何としてでも、神との結びつきを回復し、その上で癒やしていこうとされる。人は神の器官として造られた以上、人が持つ「劣等感」は神の器官である自分に気付くことでしか取り除けないからである。

別の言い方をするなら、この「劣等感」は神に愛されている自分に気付くことでしか排除できない。それ故、人の罪となった「劣等感」は、神の目からすると裁く対象ではなく、まことに愛をもって癒やすべき対象となる。そうした福音が見えるようになる。

それはまさに、罪は「病気」であり、神はそれを癒やすという福音に他ならない。イエスはこの福音を人が理解できることを願い、「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)と言われたのである。

◇