聖書に、次のような記事がある。

「イエスは涙を流された」(ヨハネ11:35)

神であるイエスが、何と、涙を流された。一体、神はどういう理由で涙を流されたのだろうか。その涙には、どのような意味があったのだろう。イエスが涙を流されるまでの経緯を丁寧に見ていき、神における涙の意味について考えてみたい。聖書を見ると、イエスが涙を流された出来事は、ラザロが病気になったことが事の発端となった。

弟子の不信仰

ある日、マルタとマリヤの兄弟ラザロが病気になった。そこで、姉妹はイエスに助けを求めた。しかし、イエスは動こうとしなかった。イエスには計画があったからだ。この病気はラザロを死に追いやるが、それだけでは終わらせないための計画であった。具体的には、死んだラザロをよみがえらせることで人々がご自分を信頼できるようにし、神の子が栄光を受けるというものである。それでイエスは、助けの要請に対し、こう言われた。

「この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです」(ヨハネ11:4)

そして、イエスはラザロが死ぬのを待った。イエスはラザロが死んだことを知り、ご自分の計画を弟子たちに話された。

「わたしたちの友ラザロは眠っています。しかし、わたしは彼を眠りからさましに行くのです」(ヨハネ11:11)

だが、誰一人としてイエスの言われたことが理解できなかった。「しかし、イエスは、ラザロの死のことを言われたのである。だが、彼らは眠った状態のことを言われたものと思った」(ヨハネ11:13)。そこでイエスは、ラザロが死んだことを告げ、死んだからこそ神の栄光を見ることができると、その場に居合わせなかったことを喜んでいる旨を話された。

「ラザロは死んだのです。わたしは、あなたがたのため、すなわちあなたがたが信じるためには、わたしがその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう」(ヨハネ11:14、15)

イエスはラザロが死んだことを「ラザロは眠っています」と言い、死んだラザロをよみがえらせることを、「彼を眠りからさましに行く」と言われたのである。そんな素晴らしい奇跡を弟子たちが見れば、ますます神に対する信頼が増し加わるので、ラザロが死ぬ前に行かなかったことを喜んでいると言われたのであった。

ところが弟子たちは、イエスがここまで言われても「世の常識」に縛られ、死んだ人が目の前でよみがえるなどとは全く信じられなかった。弟子の1人は、仲間にこう言うのが精いっぱいであった。「私たちも行って、主といっしょに死のうではないか」(ヨハネ11:16)。

この言葉こそ、イエスの言葉が全く信じられなかった弟子たちの様子を物語っている。これを「不信仰」というが、イエスは弟子たちの「不信仰」をご覧になり、これ以上の話は無駄だと判断。何も言わずに、ラザロのもとに向かわれた。

マルタとマリヤの不信仰

マルタはイエスが来られたことを聞き、出迎えに行った。マルタはイエスに言った。

「主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」(ヨハネ11:21)

これは、もう手遅れですというつぶやき以外の何ものでもない。それでもマルタは、「今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります」(ヨハネ11:22)と言って、何とか信仰に立とうとした。それを聞いたイエスは、マルタならラザロがよみがえることを信じられるかもしれないと思い、次のように言われた。

「あなたの兄弟はよみがえります」(ヨハネ11:23)

ところがマルタは、「私は、終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております」(ヨハネ11:24)と言い返した。イエスは「終わりの日のよみがえり」とは言われなかったのに、彼女はイエスの言葉を都合よく解釈したのである。なぜなら、マルタも弟子たち同様、「世の常識」に縛られ、目の前でラザロがよみがえることなど信じられなかったからだ。それに対し、イエスは次のように言い返した。

「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。また、生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬことがありません。このことを信じますか」(ヨハネ11:25、26)

ここでイエスは、「わたしを信じる者は、死んでも生きるのです」と言い、死んだラザロはイエスを信じていたのでよみがえることを教えられた。というより、ラザロは死んでいないと言われたのである。イエスはマルタに、それを信じるかと迫った。しかし、マルタはこう答えた。「はい。主よ。私は、あなたが世に来られる神の子キリストである、と信じております」(ヨハネ11:27)

マルタは、死んだ者が目の前でよみがえることなど信じられなかったので、イエスの質問が理解できなかった。そこで、一応「はい」と答えるも、彼女が信じますと言った内容は、イエスが「神の子キリスト」だということだった。そう言うのが、彼女にしてみれば精いっぱいであった。

イエスは、これ以上の話は無駄だと判断。そこで、かつて熱心にご自分の言葉に聞き入っていたマルタの妹を思い出し、「彼女にマリヤという妹がいたが、主の足もとにすわって、みことばに聞き入っていた」(ルカ10:39)、あの妹のマリヤなら信じられるだろうと、マルタに呼びに行かせた。

マリヤは、イエスのもとに来るなり、こう言った。「主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」(ヨハネ11:32)。マリヤもマルタ同様、開口一番、もう手遅れですとつぶやいた。姉のマルタは、つぶやいたあと信仰に立とうしたが、マリヤはただ泣き、つぶやいただけで終わった。

結局マリヤも、マルタ同様、イエスが「神の子キリスト」であることは信じることができても、イエスならラザロをよみがえらせることができるという信仰はなかった。マリヤも「世の常識」に立っていたのである。だから、イエスの前で泣くだけであった。マリヤについてきた人々も同様に、ただ泣くだけであった。これを「不信仰」と呼ぶ。

イエスの涙

その様子をご覧になったイエスは、「霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて」(ヨハネ11:33)、そのあと、涙を流された。

「イエスは涙を流された」(ヨハネ11:35)

以上が、ラザロが病気になり、イエスが涙を流されるまでの経緯である。この経緯から、なぜイエスが涙を流されたのか、その意味が分かっただろうか。それは、弟子たち、マルタ、マリヤ、そして、そこにいた人々がみな、イエスを「神の子キリスト」であると信じながらも、イエスを信頼しなかったことに対する涙である。

イエスは、「この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです」(ヨハネ11:4)と言い、「あなたの兄弟はよみがえります」(ヨハネ11:23)と言われたが、誰もが「世の常識」を優先させ、イエスの言葉を信じようとはしなかった「不信仰」に対する涙であった。

しかし、一体誰が思ったことだろう。自分たちの「不信仰」がイエスの涙の原因だと。誰もそのようには思わなかった。イエスの涙を見て彼らが思ったことは、「ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか」(ヨハネ11:36)であった。イエスの涙は、ラザロの死を悲しまれての涙だと思ったのである。

そう思ったからこそ、彼らは「盲人の目をあけたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか」(ヨハネ11:37)と、その後も平気でつぶやくことができた。それでイエスは再び「霊の憤り」を覚え、そしてついに言われた。「その石を取りのけなさい」(ヨハネ11:39)と。

ところが、マルタは、「主よ。もう臭くなっておりましょう。四日になりますから」(ヨハネ11:39)と言い返した。イエスは、もうこれ以上、マルタの「不信仰」に対し黙っていることができなくなり、「もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る、とわたしは言ったではありませんか」(ヨハネ11:40)と厳しく言われた。この言葉からも、イエスの涙は人々の「不信仰」に対する涙であったことが分かる。というのも、このあとラザロはよみがえることになるからだ。

戦うべき「罪」

人は罪というと、「殺人」「姦淫(かんいん)」「不正」「暴力」「覚せい剤」「詐欺」「ギャンブル」といった行為を思い浮かべる。クリスチャンならそれに加え、「酩酊」「遊興」「憤り」「争い」なども思い浮かべる。しかし、イエスの涙からも分かるように、まさしく「不信仰」こそが戦うべき罪にほかならない。ゆえに聖書は、「それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります」(ヘブル3:19)と教えている。

「不信仰」とは、クリスチャンでない人たちであれば、イエス・キリストを信じないことであり、クリスチャンであれば、神を信頼しないことである。神はこの「不信仰」に対し涙を流される。だからこそイエスは、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ」(マタイ22:37)こそ、第一の戒めだと言われた。神を愛せよとは、神を信頼せよということである。

どうだろう。マルタとマリヤは、ラザロが死ぬという患難に遭ったときつぶやいたが、あなたは患難に遭ったならどうするだろう。患難に対し神が言われた、「あなたの神、主であるわたしが、あなたの右の手を堅く握り、『恐れるな。わたしがあなたを助ける』と言っているのだから」(イザヤ41:13)を信じますと言えるだろうか。

それとも「世の常識」を優先させ、「もうダメだ」とつぶやくのだろうか。マリヤは、「主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」(ヨハネ11:32)とつぶやいたが、同様につぶやくのであれば、神は涙を流される。

イエスは、姦淫の現場で捕まった女性の罪に対しても、人からお金をだまし取っていたザアカイの罪に対しても、イエスを裏切った弟子たちの罪に対しても、涙されたことは1度もなかった。しかし、「不信仰」(つぶやき)の罪に対しては涙された。私たちは、そのことを忘れてはならない。忘れなければ、本気で「不信仰」と戦うようになるだろう。

話はこれで終わりたいところだが、イエスが涙されるほどの「不信仰」の罪を犯したマルタとマリヤ、2人はその後どうなったのかも併せて見ておこう。そこには、実に素晴らしい「神の福音」が待っていた。

罪に気づき赦される

マルタもマリヤも、その後、信じがたい奇跡を目の当たりにする。イエスが祈られると、包帯に包まれたラザロが起き上がり、出てきたのである。「すると、死んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたままで出て来た。彼の顔は布切れで包まれていた」(ヨハネ11:44)。この様子を目の当たりにしたマルタ、マリヤは、何を思ったことだろう。ここはじっくり行間を読んでみてほしい。

マルタもマリヤも生き返ったラザロを目の当たりにすれば、否応なく自分たちの「不信仰」に気づく。気づけば、イエスが流された涙は、自分たちの「不信仰」に対する悲しみの涙であったと分かる。そうなれば、もうイエスについていく資格も愛される資格もないという罪責感に襲われ、イエスから、「何という不信仰な者たちだ。お前たちのような者は私にはふさわしくない・・・」と言われることを覚悟する。そうした2人の思いが、この行間からは読み取れるのである。

では、そんな2人にイエスは何と言われただろう。イエスは2人を見つめながら、そこにいた人たちに対し、こう言われた。

「ほどいてやって、帰らせなさい」(ヨハネ11:44)

イエスは一言も「不信仰」の罪を責めることもなく、彼らに仕事を言いつけられたのであった。この時のイエスの表情を想像してほしい。間違いなく、イエスの目には愛が満ちあふれ、罪を赦(ゆる)しているから心配するなという表情であった。「目は口ほどに物を言う」と言うが、マルタもマリヤも、イエスの表情から自分たちの罪が赦されたことを悟り、無条件で愛される神の愛を知ったのである。そのことは、その後の彼女たちの行動の変化が十分に物語っている。

神を愛する2人

その後、マルタはイエスのために接待をした様子がつづられている。「人々はイエスのために、そこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた」(ヨハネ12:2)。以前のマルタであれば、自分だけに接待をさせるのですかとつぶやいていた。「主よ。妹が私だけにおもてなしをさせているのを、何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように、妹におっしゃってください」(ルカ10:40)。しかし、ここでは淡々と給仕をし、つぶやくことが全くなかった。

さらにマリヤも、イエスのために接待をした様子がつづられている。マリヤは、イエスに香油を塗ったのである。「マリヤは、非常に高価な、純粋なナルドの香油三百グラムを取って、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足をぬぐった」(ヨハネ12:3)。イエスはこのマリヤの接待に対し、「この女は、自分にできることをしたのです」(マルコ14:8)と言われた。

できることをしたということは、何の見返りも求めていない、ただ感謝する心からしたということだ。ただし、新共同訳や口語訳においては、この箇所の訳が「できる限りの事をした」となっている。あたかも見返りを求め頑張ったかのような意味に訳されている。しかし、原文を直訳すると、「持った(もので)、した」であって、マリヤの頑張った様子はない。見返りを求めるでもなく、ただ淡々と行った様子しか伝わってこない。従って、「自分にできることをした」と訳す方が正しい(参照:福音の回復(11))。

このように、2人の接待には自分がほめられたいという思いは全くなかった。ただただ罪が赦されたことへの感謝しかなかった。かつてイエスは、「だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません」(ルカ7:47)と言われたが、マルタもマリヤも、まさしく罪が赦されたことを知ったからこそ、神を信頼し、愛することができるようになったのである。

その赦された罪とは、「世の常識」を優先させ、ラザロがよみがえるというイエスの言葉を素直に信じなかった「不信仰」をおいて他にない。マルタもマリヤも、イエスが「ほどいてやって、帰らせなさい」(ヨハネ11:44)と言われたことで、自分たちの罪が赦されたことを悟ったのである。そのことで、神を信頼し、愛することができるようになった。

すなわち、神は人の「不信仰」を悲しまれるが、ただ悲しんで終わるだけではないということだ。人が「不信仰」の罪に気づけるよう助け、罪が赦される体験にまで導こうとされる。それにより、人が神を信頼し、愛せるようにし、まことの「安息」を人に得させようとされる。

ここに「神の福音」がある。マルタとマリヤのその後の変化から、そうした素晴らしい「神の福音」を知ることができる。では、神が涙される「不信仰」の罪は、一体どこから生じたのか、最後に、そのことに触れて終わりたい。

「不信仰」の出所

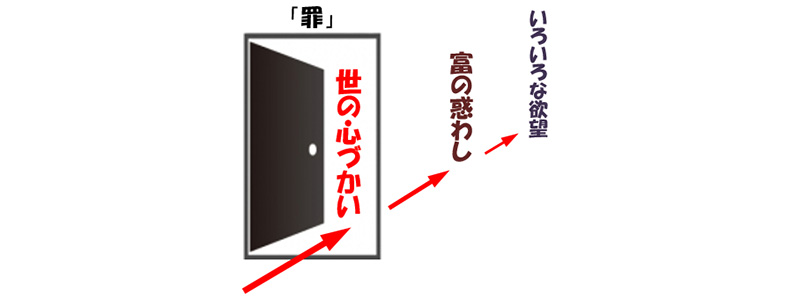

前回のコラムで、「ほめられたい」という願望が「罪」の入り口になる話をした。イエスの言葉を使うなら、「世の心づかい」が「罪」の入り口となる。その先に「富の惑わし」があり、「いろいろな欲望」がはらむ。

「世の心づかいや、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、みことばをふさぐので、実を結びません」(マルコ4:19)

実は「不信仰」も、人から良く思われようとする「世の心づかい」から生じている。そのことを簡単に説明しよう。

考えてみてほしい。人から良く思われるには何が求められるかを。まずは周りの人が持っている「世の常識」を、同じように共有することが求められる。ゆえに、人から良く思われようとする「世の心づかい」は、何をおいても「世の常識」を共有させようとする。「世の常識」を共有すること自体は何の問題もないが、「世の心づかい」は人の目を恐れさせ、「神の言葉」よりも「世の常識」を優先してしまうのである。これが「不信仰」につながる。

例えば、家族や友達に伝道することは困難なので、どうせ上手くいかないというのが「世の常識」となる。「世の心づかい」からそれを優先させ、「神には何でもできる」という信仰に立とうとはしない。「伝道しても、どうせ上手くいかない」とつぶやくのである。こうした困難な出来事に対するつぶやきが「不信仰」であり、それは「世の心づかい」に端を発している。

このように、「ほめられたい」という願望こそ、あらゆる「罪」の入り口になっている。「ほめられたい」という願望が、人から良く思われようとする「世の心づかい」となり、人を「世の常識」にしがみつかせ、イエスが涙される「不信仰」の罪へと人をいざなうのである。

ならば疑問が湧いてくる。人はどうして、「ほめられたい」という願望を持つようになったのかと。それこそが「罪の起源」となる。次回は、いよいよ「罪の起源」に迫ってみたい。

◇