「苦しみ」が増し加わる

私たちは神を目指して生きるように造られたので――「神を、生ける神を求めて渇いています」(詩篇42:2)――、誰もが神を意識している。その神は「永遠性」なので、誰もが「永遠性」に憧れ、「永遠性」を意識して生きている。それ故、「永遠性」を否定する死の現実を見ると、恐怖を覚えてしまう。ところが、いくら「永遠性」を意識しても、私たちの暮らしている世界も、人の体も「有限性」なので、「永遠性」に近づくことができないのである。そこで、「永遠性」の神が、私たちを引き寄せてくださるという話をしてきた。

しかし、考えてみてほしい。神に引き寄せられ、神に近づけば近づくほど「永遠性」の「光」は強くなる。強くなるとどうなるのだろう。そうなると、私たちにまつわりついていた「有限性」の「闇」を、すなわち神の言葉に従おうとはしない「罪」を、ますます意識させられることになる。その結果、「苦しみ」が増し加わるのである。そのことは、神に引き寄せられたパウロを見ればよく分かる。彼は、「苦しみ」を激しく覚えるようになったからである。彼はそのことを、次のように告白している。

私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)

また、そのことはイエスに最も近づいたペテロを見ても分かる。ペテロは、イエスを裏切るなど自分では考えもしなかった。裏切る自分がいるなど、思いもしなかった。しかし、イエスが捕らえられると、イエスを知らないと三度も言ってしまったのである。彼は、激しい「苦しみ」に襲われた。それは、イエスに近づき、従おうとしたことで、自分でも気付いていなかった「罪」に気付かされたからである。では、その後、ペテロはどうなったのだろう。

ペテロはその時、イエスを遠くに見る位置にいた――「ペテロは、遠く離れてついて行った」(ルカ22:54)――。そして、イエスを三度裏切ったペテロにできることは、あの取税人のように、神にあわれみを乞うことしかなかった――「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)――。そこで、彼の心は取税人と同じように、神に叫んだ。イエスは、ペテロの心の叫びを聞き、遠くから、裏切ったペテロの方を振り向かれたのである。そして、優しく見つめられたのであった。

主が振り向いてペテロを見つめられた。(ルカ22:61)

その目は、「あなたの罪はもう赦(ゆる)されたから。わたしはあなたを愛しているから」という思いを伝える、愛に満ちた眼差しであった。それで、ペテロは「激しく泣いた」(ルカ22:62)。こうして、ペテロは神によって「苦しみ」を取り除かれ、「安息」を得た。

この出来事は、神に近づくことで「苦しみ」は増し加わるが、すなわち、気付かなかった自分の「罪」に気付くようになるが、神が「苦しみ」となった「罪」を取り除いてくださるということを示している。言い換えれば、人の「罪」と関われるのは、神しかおられないということである。

さらに、「苦しみ」が増し加わるという話は、神に最も近づいたとされるアブラハムを見ても分かる。神はご自分に近づいたアブラハムに息子のイサクをささげろと言われたからである。神に近づけば近づくほど「光」は強くなり、その「光」は、神に従おうとしない「罪」を容赦なく照らし出すので、アブラハムも試されたということである。それは言うまでもなく、想像を絶する「苦しみ」であった。それでアブラハムの心も、パウロやペテロがそうであったように、神に泣き叫んだ。

すると、アブラハムはさらに神に引き寄せられ、ついには、「神には人を死者の中からよみがえらせることもできる」(ヘブル11:19)と信じることができ、イサクをささげろという神の言葉に従えたのである。そして、彼が刀を取り、イサクを手にかけようとしたその時、御使いがアブラハムを止め、そこには何とイサクの代わりに犠牲となる羊が用意されていた。その羊こそ、十字架のキリストを示した「型」であった。

このアブラハムの出来事は、神に近づけば近づくほど、神が私たちの「罪」を明らかにし、それを取り除いてくださることを示している。さらに、神がイサクを生かしたということは、神を信じている者が「永遠のいのち」を持っていることを示している。こうして、アブラハムは「永遠のいのち」を持っていることが信じられるようになり、神から友と呼ばれたのである――「彼は神の友と呼ばれたのです」(ヤコブ2:23)――。これこそ神が用意されていた「安息」なので、聖書は次のように教えている。

だから、わたしたちはこの安息にあずかるように努力しようではありませんか。(ヘブル4:11、新共同訳)

このように、神に引き寄せられれば神に近づくことができるが、その神は「光」なので、自分を取り巻いている「闇」(罪)に気付くようになり、以前にも増して「苦しみ」を覚えるようになる。つまり、神に引き寄せられれば、「苦しみ」は減るどころか、増し加わってしまうということである。しかし、その先には「安息」というゴールが待っている。その「安息」こそが、「永遠のいのち」を持っているということの確信にほかならない。

また、神に引き寄せられれば引き寄せられるほど「苦しみ」が増し加わるという話は、別の視点から説明すると、この世に対して死んでいく、ということである。死んでいくので、「苦しみ」が増し加わるのである。

この世に対して死んでいく

神に引き寄せられるとは「永遠性」の世界に引き寄せられるということである。それは、この「有限性」の世界から引きずり出されるということである。そうなれば、この「有限性」の世界に執着すればするほど、「永遠性」の世界に引き寄せられることが「苦しみ」となる。この世界で生きることに執着し、この世界の安心を握りしめ、それを手放そうとしなければしないほど、神に引き寄せられることは「苦しみ」となる。

そこで、私たちの現状を見てみると、誰もがこの世界に執着して生きている。この世界での安心を得ようと必死になり、一度手にした安心を決して手放すまいと、握りしめて生きている。人からの称賛、お金、健康、容貌、学歴、社会的地位、何であれ、人はこの世界の何かにしがみついて生きている。この世界の何かに安心を覚えて生きている。そのため、誰もが互いを比べ、どちらがより安心な姿をしているかを競い合っている。それほどまでに、私たちはこの「有限性」の世界を愛し、この世界に執着している。

ところが、神に引き寄せられるというのは、まさしくそれを手放せという要求であって、この世に対して死ぬことを迫るのである。それは何と恐ろしいことだろう。神が私たちに対し、「死ね!」と言われるのである。この世界への未練を捨て、私の所に来なさいと言われるのである。平たくいうと、人は二人の主人には仕えることができないということである。神にも仕え、この世の富にも仕えることはできないということである。

だれも、ふたりの主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなたがたは、神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。(マタイ6:24)

このように、神が人を引き寄せるというのは、「有限性」の世界から「永遠性」の世界に心を移すということなので、それは私たちに、この世に対して死ぬことを要求するのである。一体全体それ以上の「苦しみ」があるだろうか。神は、そうした人の「苦しみ」を承知の上で、人を神の方へと引き寄せておられるので、人はこの世に対して死んでいくしかない。そうなると、そこでは「苦しみ」が増し加わる一方である。

しかし、心配はいらない。その「苦しみ」に人が耐えられないことを神はご存じなので、人が神に助けを乞えば、神は一緒になって死んでくださるからである。それがキリストの十字架であり、すでにキリストは、私たちと一緒に死んでくださっている――「キリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました」(ローマ6:4)――。そのことを知るようになる。

このキリストの十字架によって、自分では死ぬことができなかった「この世」に対し、死ぬことができるようになる。するとそこには、神の世界が広がっていて、「永遠のいのち」を持っていることの喜びに包まれる。そして、こう言いたくなる。

しかし、わたし自身には、わたしたちの主イエス・キリストの十字架以外に、誇とするものは、断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世はわたしに対して死に、わたしもこの世に対して死んでしまったのである。(ガラテヤ6:14、口語訳)

つまり、神が人を引き寄せることで「苦しみ」は増し加わるが、その分「平安」も増し加わるということである。それは、「苦しみ」が増せば増すほど、「苦しみ」の意味が変わるということである。

「苦しみ」の意味が変わる

人は「苦しみ」を、罪に対する「罰」だと思っている。そのため、罪が赦されれば、罪の「罰」であった「苦しみ」も取り除かれると思っている。そこで、罪を神の前に言い表したなら赦されるとあるので――「私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し」(1ヨハネ1:9)――、罪を言い表してみる。ところが、「苦しみ」は消えないのである。すると、いまだに罪が赦されていないと思い、落ち込んでしまう。

しかし、罪が赦されるというのは、「苦しみ」がなくなるということではない。「苦しみ」がなくならないことは、もう十分に述べた通りである。ところが、「苦しみ」の意味は変わっていく。以前は、「苦しみ」は罪に対する「罰」として受け止めていたのが、それは「永遠性」の神に対する強い意識だと気付くようになる。神に引き寄せられ、神に近づけば近づくほど、神への愛はリアリティーを増すので、それを邪魔する「闇」の抵抗もリアルに感じるようになり、それが「苦しみ」だと知るようになる。

というのも、「苦しみ」というのは、本来、神との関係を邪魔する「有限性」の世界にあって、それでも神を求めるときの意識だからである。「有限性」の世界に突き刺さった、「永遠性」への思いが「苦しみ」である。

ところが、その「苦しみ」に覆いがかかり――「彼らの心にはおおいが掛かっているのです」(2コリント3:15)――、人は「苦しみ」を勝手に罪に対する「罰」だと思い込むようになってしまった。そして、自分を責めるようになった。その中にあっても、神に引き寄せられ、すなわち罪が赦され、心が神に向くようになると、その覆いが取り除かれていく。「人が主に向くなら、そのおおいは取り除かれるのです」(2コリント3:16)。そうなれば、人は「苦しみ」の本来の意味を知るようになる。

つまり、「苦しみ」は同じでも、その意味が変わっていくのである。例えば、イエスの時代、生まれながらに目の見えないことで「苦しみ」を覚えていた人がいた。誰もが、それは本人が、あるいは親が犯した罪への「罰」だと思っていた。そこでイエスに、「先生。彼が盲目に生まれついたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか」(ヨハネ9:2)と尋ねた。するとイエスはこう言われた。

この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこの人に現れるためです。(ヨハネ9:3)

ここでイエスは、「苦しみ」は何であれ、それは罪に対する「罰」ではないと言われた。それから、「苦しみ」は「罰」ではなく、「神のわざがこの人に現れるためです」と言われたのである。神のわざとは、心の覆いが取り除かれ、真実に目が見えるようになることである。それは、自分の土台であるイエス・キリストが――「土台とはイエス・キリストです」(1コリント3:11)――、目の前におられることを知り、「永遠のいのち」を持っていることを信じられるようになることを意味する。

このように、人は罪が赦され、神に引き寄せられることで、「苦しみ」は罪への「罰」ではなく、神のわざが現れるためにあったと知るようになる。すなわち、「苦しみ」は「恵み」だと知るようになる。

「苦しみ」は「恵み」

人は「永遠性」の神によって造られたので、「有限性」の世界にあっても、「永遠性」である神を意識する。すると、その意識は「有限性」に制約されるので、それが「苦しみ」となる。

その「有限性」の制約は、先ほどの目が見えないという話のように、体にまつわる困難かもしれない。周りから悪く言われる人間関係の困難かもしれない。財政的な困難かもしれない。天変地異の困難かもしれない。そうした困難が、「有限性」の制約である。その制約の中にあっても、制約のない「永遠性」を意識するので、そうした制約が「苦しみ」となる。

最初のうちは、人はどんな「苦しみ」であれ、それは罪への「罰」だと思い込んでしまう。しかし、神に引き寄せられていくことで、すなわち多くの罪が赦されることで、「苦しみ」の意味が変わっていく。イエスが「苦しみ」の中にいる人に、その「苦しみ」は罪の「罰」ではなく、「神のわざがこの人に現れる」(ヨハネ9:3)ためだと言われたように、「苦しみ」の意味は「恵み」に変わっていく。つまり、私たちはキリストを信じることだけでなく、そのキリストのわざが現れるために、「苦しみ」も恵みとして与えられているということである。

つまり、あなたがたには、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも、恵みとして与えられているのです。(ピリピ1:29、新共同訳)

こうして私たちは、「苦しみ」は「恵み」だと知るようになる。それが、罪が赦されたということである。そして、その「苦しみ」の成分は、「弱さ」としても現れるので、これは「弱さ」のうちに神の「恵み」が完全に現れることを知るようになるということでもある。それで主はパウロに、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」(2コリント12:9)と言われたのである。

このように、神の「永遠性」を否定する「有限性」の世界にあって、そこでキリストを思う限り「苦しみ」は消えない。しかし、「苦しみ」の意味が罪への「罰」から、神からの「恵み」に変わっていく。そうなると、「苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのおきてを学びました」(詩篇119:71)となる。

そこで、声を大にして言いたい。自分はクリスチャンになって「苦しみ」が増し加わったというのであれば、それはあなたが神に引き寄せられているからだと。そうであっても、その「苦しみ」の先には「安息」が待っていると。それは、「永遠のいのち」を持っていることを、心から信じられるようになることなのである。信じられれば、勝利である。「永遠のいのち」に勝てるものは何もないからである。

「永遠のいのち」に勝てるものは何もない

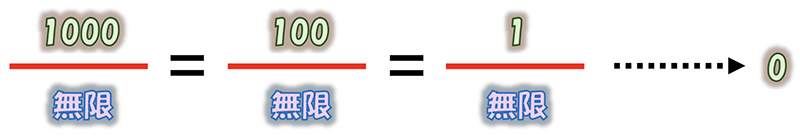

考えてみてほしい。「永遠のいのち」を持つということは、自分を支える分母が「無限」になるということである。「無限」の分母の上に、この「有限」の世界の時間が乗るということである。その場合、この世界での「苦しみ」が何であれ、例えば激しい痛みが伴う体に関わる「苦しみ」であれ、そうした「苦しみ」がどんなに長く続いたとしても、「無限」の前では一瞬の出来事となり、「ゼロ」となる。

この世界で1千回の「苦しみ」に遭おうと、100回の苦しみに遭おうと、1回の「苦しみ」に遭おうと、「無限」(永遠のいのち)という分母の前では、どれも限りなく「ゼロ」となり、「同じ」になってしまうのである。

すなわち、「永遠のいのち」の前では、「苦しみ」の頂点に君臨する「死」さえも「ゼロ」になってしまい、人がこの地上から「神の国」に移り住む際は、「永遠のいのち」が「苦しみ」の涙をすっかりぬぐい取ってしまうということである。

彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。(黙示録21:4)

この「永遠のいのち」にこそ、「苦しみ」の本当の解決がある。そこで、この「永遠のいのち」を人に与えるために、キリストは十字架にかかられたのである。つまり、「永遠のいのち」は、神が人に与えた、人への「愛」の証しであり、この神の「愛」から私たちを引き離すことは、たとえ「死」の「苦しみ」であってもできないということである。

私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。(ローマ8:38)

そして、この神からの「愛」を、すなわち「永遠のいのち」を、キリストを信じている者は持っているのであって、そのことの証しが、キリストの「復活」なのである。そこで、イエスが弟子のヨハネを通し、私たちに最も言いたかったことを思い出してほしい。

私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです。(1ヨハネ5:13)

結び

本稿は、「苦しみ」と「苦しみ」の解決、ということで、「苦しみ」の真の原因は、心を神に向けることができないことに起因する話をしてきた。そうである以上、「苦しみ」の解決は心を神に向け、神との関係を改善することでしか得られないので、心を神に向けるとはどういうことなのか掘り下げてきた。

それは、自分の「苦しみ」と向き合い、ただ神にあわれみを乞うことであった。そうすれば、神が私たちを引き寄せてくださるので、神との関係も改善され、「永遠のいのち」を持っていることが信じられるようになり、「苦しみ」も真の解決へと向かうという話をしてきた。それは、神からは友と呼ばれる関係であることを見てきた。

ところが、人は見える困難に「苦しみ」を覚えると、見える困難を解決すれば「苦しみ」も終わると考え、見える困難の解決にまい進する。例えば、困難が人のせいなら、人を裁くことで解決を図ろうとする。それでも「苦しみ」が消えなければ同情を求め、同情で「苦しみ」にふたをしようとする。あるいは人から良く思われることで、「苦しみ」にふたをしようとする。あるいは、忙しくすることで、あるいは快楽で、「苦しみ」にふたをしようとする。

これでは、「苦しみ」は何も解決しない。「苦しみ」を解決できるのは神だけであり、神が「苦しみ」を解決できる最強の武器として下さったのが「永遠のいのち」である。その武器を、キリストを信じている者は、既に持っているのである。それを知るようになることを、神が人を引き寄せるといい、罪が赦されるという。ここにこそ「苦しみ」の真の解決がある。

以上をもって、「苦しみ」と「苦しみ」の解決の話を閉じたいところだが、いまだに「苦しみ」の原因が神との関係にあるという話に懐疑的な人もいることだろう。どうしても、「苦しみ」の原因は見える困難にあると思ってしまうことだろう。そこで次に、見えない神と人との関係をさらに深く掘り下げ、神と人との関係を正確に把握する試みをしたい。そうすれば、ここまでの話にも納得していただけるはずである。つまり、ここからが本稿の後半であり、それはここまでの話をさらに深く掘り下げた話となる。(続く)

◇