今回のコラムは、「愛」について語りたい。「愛」と聞いて、ある人は、愛とは寛容で、親切でといった話を連想するかもしれない。ある人は、愛に満ちた神の話を連想するかもしれない。しかし、これからしようとするのはまったく次元の異なる「愛」の話である。

話の流れとしては、初めに「愛」の素顔を明らかにし、次にその構造を解き明かす。さらには、「愛」の現状がどうなっているかを解き明かし、苦しみの意味を明らかにする。どうして人は怒るのか、どうして人は罪を犯してしまうのか、どうして快楽をむさぼるのか、どうして空しさや孤独を覚えるのか、そうした人の苦しみの本当の原因を明らかにする。明らかになれば、どうすれば苦しみから解放されるかも分かる。この話のゴールは、まさしく「苦しみからの解放」にある。では、「愛」の素顔を解き明かす話から始めよう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

愛の素顔

「愛」というと、人は何を思い浮かべるだろうか。困っている人に手を差し伸べたり、助けたりすることだろうか。クリスチャンならそれに加え、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、互いに赦(ゆる)し合うといった行為も思い浮かべるかもしれない。確かに、聖書は次のように教えている。

「それゆえ、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなたがたは深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。互いに忍び合い、だれかがほかの人に不満を抱くことがあっても、互いに赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい」(コロサイ3:12、13)

こうした行為を、普通人は「愛」として思い浮かべる。ところが、この御言葉の続きにはこう書かれている。

「そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全なものです」(コロサイ3:14)

先に述べた行為の上に、「愛」を着けなさいとある。となれば、「愛」とは、私たちが思い浮かべるような行為とは違うことになる。ならば、「愛」とは一体何なのだろう。その答えが、この続きにある。

「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい」(コロサイ3:15)

前節の「愛を着けなさい」を、ここでは「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するように」と言い換えている。このことから、「愛」とは見た目の行為ではなく、「キリストの平和が心を支配するようになる」ことだと分かる。「キリストの平和」とは、神との関係が回復することであり、それが「心を支配するようになる」とは、「神への信頼」を増し加えていくさまを言っている。つまり「愛」とは、神と結びつき、神との関係を築こうとすることをいう。一言で言うと、それは「神との結合」であり、それが「愛」の素顔となる。今度は、有名な愛の教えから「愛」の素顔に追ってみよう。

愛の教え

次の御言葉は、見た目の立派な行為と「愛」とはまったく違うことを教えている。

「・・・また、たとい私が持っている物の全部を貧しい人たちに分け与え、また私のからだを焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません」(Ⅰコリント13:1~3)

ならば、「愛」とは何なのだろうか。続けて、次のように教えている。

「愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず」(Ⅰコリント13:4、5)

確かに「愛」は、見た目には「寛容」「親切」「自慢せず」「礼儀に反することをせず」といった行為にもなるが、その行為を支える「心」は、「自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず」でなければならないという。つまり、「愛」とは見返りを求めない「心」を指す。ならば、それは一体どのような「心」なのだろう。教えはさらに続く。

「不正を喜ばずに真理を喜びます」(Ⅰコリント13:6)

「真理」とは「神の言葉」を指す。「真理を喜びます」とは、「神の言葉」で「平安」を得ることを意味する。このことから、見返りを求めない「心」とは、「神の言葉」で充足する「心」であることが分かる。教えはさらに続く。

「すべてをがまんし」(Ⅰコリント13:7)

「すべてをがまんし」と訳されたギリシャ語は「ステゴー」[στέγω]で、第一義は「覆う、覆って守る」であり、他人の欠点や過失を覆い隠すことを意味する。要は、愛とは「人を赦す」ことだと言っている。しかし、人を赦すには、「人の言葉」ではなく「神の言葉」で心を満たそうとする必要がある。なぜなら、「赦せない」という感情は、人からのおいしい言葉が得られないことで生じるからだ。人はおいしい「人の言葉」を期待して頑張るが、頑張っても認めてもらえなければ(ほめてもらえなければ)、「赦せない」となる。したがって、「すべてをがまんし」の表の意味は「人を赦す」となるが、裏の意味としては、「人の言葉」ではなく「神の言葉」で心を満たす、となる。教えはさらに続く。

「すべてを信じ、すべてを期待し」(Ⅰコリント13:7)

「すべてを信じ、すべてを期待し」とは、「神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています」(ローマ8:28)を信じられるからこそ、可能となる。つまり、「愛」とは、「神の言葉」を信じる「神への信頼」であることを教えている。いよいよ「愛」の教えも最後となる。

「すべてを耐え忍びます」(Ⅰコリント13:7)

ここで「耐え忍びます」と訳されたギリシャ語は「ヒュポメノー」[ὑπομένω]で、「逃げ出さないで留まる」を意味する。患難を通して生じる「つらさ」から逃げ出さないで、「つらさ」と向き合うことを意味する。人は「つらさ」と向き合えばどうなるだろう。「人の言葉」など何の役にも立たないことに気付く。そうなれば、人は必死に神に助けを乞うようになり、「神の言葉」で心を満たそうとする。それに伴い「神への信頼」が増し加わり「平安」が訪れる。そうなれば、もうおいしい「人の言葉」は不要となるので、見返りを求めない「心」で「寛容」「親切」「自慢せず」「礼儀に反することをせず」といった行為ができるようになる。まさしく「愛」は、「神の言葉」で充足する「神への信頼」であり、それは「耐え忍びます」によって育っていく。

このように、見てきた御言葉は、「愛」とは具体的な行為ではなく、「神の言葉」で心を満たそうとすることであり、「神への信頼」を増し加えていくことだと教えている。それは神との一体性を目指そうとすることであり、「神との結合」を意味する。それが人に「平安」をもたらすので、人は人に対し見返りを求めなくなる。そうした「心」でする行為が、愛の行為となる。この内容は先に見た、「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい」(コロサイ3:15)と変わらない。すなわち「愛」の素顔とは、「神との結合」で間違いない。

ならば、「神との結合」に必要な力はどこから来るというのだろう。聖書に、「愛は神から出ているのです」(Ⅰヨハネ4:7)とあるが、それはどういうことなのだろうか。その辺りの「愛」の構造を、次に見てみよう。

「愛」の構造

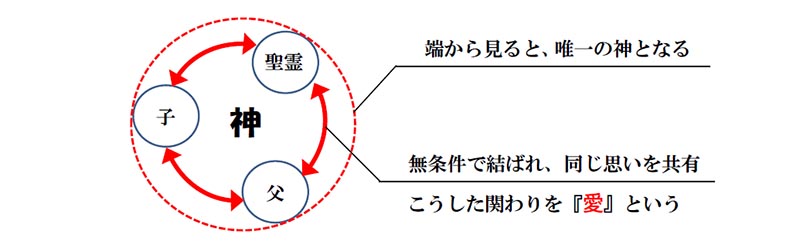

「愛」の構造を知るには、人がどのように造られたかを知る必要がある。それを知るには、三位一体の神のことを先に知る必要がある。というのも、人は神に似せて造られたからだ。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)。人の造りのモデルとなった神は、ここに「われわれ」とあるように「三位一体の神」である。父、子、聖霊と呼ばれる神を指す。

ただし、父と子と聖霊の関係には優劣などなく、誕生における時間的な差もなく、従属的な関係もない。互いに神としての「力」「永遠性」を有し、互いに仕え合い、何事も1つとなって事をなされる。誰が偉いとか、誰の指示で動くとかいうこともない。誰が支配し、誰が支配されるという関係でもない。その思いは1つであり、互いの存在には互いが必要であり、互いに仕え合う中で事をなす。それゆえ、例えばキリストのうちには父の思いがあり、父のうちにはキリストの思いがある。「それは、父よ、あなたがわたしにおられ、わたしがあなたにいるように」(ヨハネ17:21)。

すなわち、「三位一体の神」は「絶対的な信頼関係」で結ばれている。「絶対的な信頼関係」とは、互いが結ばれるのに条件を付けないことを意味する。無条件で相手を受け入れることを意味する。こうした神の結びつきを「愛」という。「神は愛です」(Ⅰヨハネ4:16)。それゆえ、神を端から見ると、それはまるで1人の神にしか見えない。そこには唯一の神がおられるだけとなる。ここから、「三位一体の神」と呼ばれる。図にすると以下のようなイメージになる。

人は、この「三位一体の神」に似せて造られた。そのために、人の「体」は土地のちりで造られたが、そこに宿る「魂」には神の「いのち」が吹き込まれた。

「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)

「いのちの息」と訳された箇所のヘブライ語を見ると、「いのち」と訳されているのは「ハイイーム」[חַיּׅים]で、「複数形」の形をした単語である。ここでは三位一体の神の「いのち」を表している。次に、「息」と訳された「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]は「単数形」で、「魂」という意味もある。つまり、「いのちの息」が吹き込まれたとは、人の「魂」が神の「いのち」で造られたことを表している。

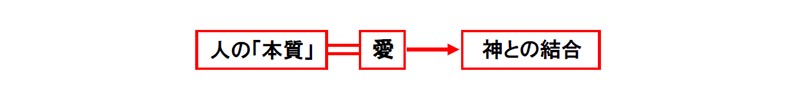

こうして、人は神に似た者となり、神が持つのと同じ「愛」が備わった。神と無条件で結びつき、神と1つ思いを共有する者となった。神との一体性の中で生きる者となった。聖書はこの一体性を、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)と説明する。あるいは、人は神の中に生き、神の中で存在するという。「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)

このように、人の「本質」は神の「本質」であり、「三位一体の神」がそうであるように、人には「神との結合」を最優先する本性が備わっている。神と1つ思いを共有し、神との一体性の中で生きていこうとする性質を持っている。それが「愛」である。「愛」は、まさしく神から出ている。「愛は神から出ているのです」(Ⅰヨハネ4:7)。以上が、「愛」の構造となる。

ところが、この「愛」の構造と、現実の人の姿はまったく一致しない。というのも、人は「神との結合」よりも、人から良く思われる評判や富との結合を目指しているからだ。これは一体どういうことなのか。どうして「神との結合」を拒む現状になったのか。その原因が分からなければ、人の苦しみの意味も、苦しみの解決も見えてはこない。そこでここからは、こうした「愛」の現状がどうなっているかを解き明かしたい。それには、アダムの時代に起きたある事件を知る必要がある。

アダムの時代に起きた事件

当初、アダムは神と結びつき、神と1つ思いを共有する者であった。そのアダムからエバが造られたので、アダムとエバは神と1つ思いを共有する中で暮らしていた。彼らの「魂」は、霊的に神としっかり結びついていた。

ところが、そこに悪魔が登場する。ただし、聖書は悪魔の起源を沈黙しているので、悪魔はどこから来たのかは分からないが、悪魔は蛇を使ってエバを見事に欺いた。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(Ⅱコリント11:3)

欺くとは、「×」を「○」だと思わせることであり、この場合だと、「神と異なる思い」を御心だと思い込ませることをいう。悪魔はエバを欺き、「神と異なる思い」を御心だと思い込ませたのである。一緒にいたアダムはエバに誘われ、アダムも「神と異なる思い」を御心だと思ってしまった。2人は欺かれ、「神と異なる思い」を心に入れてしまったのである。その結果、2人は神から食べてはならないと言われていた実を取って食べてしまった。これを、罪を犯すというが、罪の実体は、欺かれて「神と異なる思い」を心に入れてしまうことを指す。

悪魔に欺かれたにせよ、人が「神と異なる思い」を心に入れてしまったことで、神との間にあった1つ思いの関係は崩壊した。その瞬間、神との霊的な関係が壊れた。人は、神との結びつきを失ってしまったのである。そのことで、人は肉なる自分の姿しか意識できなくなり、初めて知った自分の肉の姿を恐れ、何かで隠そうとした。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

さらに人は、神との結びつきを失ったことで永遠に生きることができなくなり、その体は土に帰ることとなった。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。こうした出来事を「死」という。

ここで重要なのは、「死」は神からの罰ではなく、「神と異なる思い」を心に入れたことに伴う出来事であったということだ。だから聖書は「死」のことを、「罪から来る報酬は死です」(ローマ6:23)と教えている。ここで「報酬」と訳されているギリシャ語は「オプソーニオン」[ὀψώνιον]で、この言葉は当然予想される結果を意味する。分かりやすく言うと、人は高いところから飛び降りればケガをするが、その場合のケガは第三者による罰ではない。そのケガは、ただ飛び降りるという行為に伴って生じたのであって、当然予想できる。そうした当然予想できる事柄を「オプソーニオン」という。

同様に、人が「神と異なる思い」を心に食べ罪を犯せば、神との結びつきを失う「死」が自動的に訪れることは必然であり、神にはそのことが当然予想できたので、食べたなら「あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)と言われた。したがって「死」は、罪に伴う出来事であり、神の罰ではなかった。だからこそ聖書は、「罪から来る“報酬”は死です」と教えている。ちなみに、「死」が神からの罰であったなら、「罪から来る“報い”は死です」と教えていた(参照:「福音の回復」(35))。

なぜこのことが重要かというと、この「死」が私たちにおける罪の起源になったからだ。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。キリストは一貫して罪と戦われたが、「死」が神からの罰であったとなると、神は自らが人にもたらした罪と戦ったことになり、その姿はまったくもって不条理になってしまう。そうならないためにも、「死」の意味を正しく知っておく必要がある。

さて、アダムの罪により神との結びつきを失う「死」が入り込み、その「死」はすべての人に及んだ。「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)。それ以降、人は神との結びつきのない「死」の世界で暮らすようになり、その世界で生まれてくる子どもたちは誰であれ、生まれながらに神を知らない者となった。すなわち、「神との結合」を欲する人の「本質」が、もう神と結びつけなくなったのである。この事件から、今日の「愛」の現状が始まる。それはまさに悲劇の始まりであった。

悲劇の始まり

人は、神との結びつきを失ってしまった。しかし、いくら神との結びつきを失ったからといっても、神に似せて造られた「本質」を失ったわけではなかった。依然として、「神との結合」を最優先する「愛」は活動し、人の「魂」は神との無条件の結びつきを求めた。「神よ、わたしの魂はあなたを求める」(詩篇42:2、新共同訳)。そうであっても、神との結びつきを失った世界では、肝心な「神」の姿が見えない。そうなると、神に結びつこうとする「魂」は充足が得られないので、「神」の代替えを探そうとする。その代替えとなったのが「人」であった。

人は「人」に結びつこうとした。ところが、相手は結びつくための条件を突きつけてきた。というのも、人は神との結びつきを失ったことで激しい「不安」を覚えるようになり、その「不安」が、自分のせいでこうなったという思いを抱かせ、結びつきたければ「何々せよ」と脅してくるからだ。アダムとエバは、いちじくの葉をつづり合わせて腰のおおいを作ったが、それは「不安」に脅されたからそうした。「彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)。このように人は、神が見えない「不安」から、結びつくには条件が必要と思い込み、互いに条件を突きつけるようになった。

となれば、人は「人」と結びつくには突きつけられた条件を呑むしかない。しかし、条件を呑んだ瞬間、それは「ねばならない」という「律法」になり、人は「律法」に仕えることとなる。「律法」が人の価値を判断する物差しとなり、「律法」に違反する相手を見ると「怒り」を覚えるようになる。ここに「律法」と「怒り」の起源があり、この「怒り」がさまざまな罪の行為(違反)を誘発するようになった。すなわち、人は「人」に結びつこうとしたことで「律法」に仕えるようになり、その「律法」が「怒り」を招き、さまざまな違反を生み出したのである。

「実に、律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違犯もありません」(ローマ4:15、新共同訳)

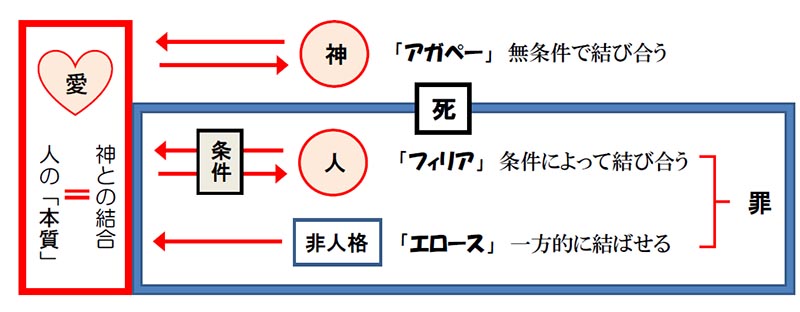

それでも人は、何とか「律法」をクリアすることで「人」と結びつこうとした。人から良く思われる行為を実行することで、「人」との関係を築こうとした。それは相互に条件を突きつけ合う関係であり、条件を満たすことで築かれていく。このような関係を「フィリア」(人間の愛)という。ちなみに、神が啓示された「神の律法」も、人は人と結びつくための条件に使い、人の価値を判断する物差しとした。人は、ありとあらゆる規則を人と結びつくための条件に使い、人の価値を判断する物差しとしたのである。

このようにして、「魂」は充足を得ようとしたが、「魂」の欲していた充足は「三位一体の神」がそうであるように、何ら条件を突きつけない結びつきであったために、これでは充足など得られなかった。条件をクリアすることで得られる「人」との結びつきには満足しなかった。それどころか「怒り」を覚えるようになり、「怒り」によりさまざまな罪の行為が触発され、人は苦しむことになった。とはいえ、これは悲劇の始まりにすぎなかった。

さらなる悲劇

神に結びつこうとする人の「本質」は「神」の代替えを探し、「律法」をクリアすることで「人」に結びつこうとしたが、実際には、それは非常に困難であった。多くの場合、「律法」を完全にはクリアすることなどできなかった。そのことが、さらなる悲劇をもたらしたのである。これについては、子どもを例に説明しよう。

子どもは「神」の代替えとして、親に結びつこうとする。すると親は、子どもに結びつくための条件を突きつける。しかし、その条件があまりにも困難であれば、子どもは必死になって親に無理だと訴える。それを人は反抗と呼ぶ。だが、反抗が失敗に終わると、子どもは親が怒る事柄をむさぼるようになる。そのことで親の関心を引き、親との不健全な結びつきを築こうとする。親はそうした子どもの行動が分からないから、ただただ子どもを責め立て、不健全な結びつきに参加してしまう。ここから地獄のような苦しみが始まる。こうして、先に見た悲劇は、さらなる悲劇を生んだ。その悲劇は、これだけではなかった。

人は「神」の代替えとして「人」に結びつこうとしたが、どんなに試みようとも、条件を突きつけられるためにすべて失敗に終わった。「魂」は充足など得られなかった。それどころか罪が生じ、人は苦しむことになった。だから人は、他に「神」の代替えはないかと探した。そこで目を付けたのが、人格を持たないものであった。人は次に、「非人格」との結びつきを試みたのである。「非人格」であれば、結びつくための条件を突きつけられることはないからだ。ただ一方的に引き寄せるだけでよい。そうやって築かれる関係を「エロース」、あるいは「エピスミア」という。

しかし、これだと人の持つ「人格」は満足できない。満足できるのは、人の持つ「非人格」の部分、すなわち「肉」だけである。そうであっても、突きつけられる条件に堪えかね、人は「非人格」と必死に結びつこうとした。そうやって、「肉」なる部分だけでも満足させようとし、快楽に結びつく欲望が開花した。例えば、子どもが熱中するゲーム、大人が熱中する趣味や娯楽、酒やギャンブル、性的快楽などがそれに当たる。これにはお金がかかるので、お金もむさぼった。言うまでもないが、これはさまざまな罪の行為を誘発し、人を苦しめた。

こうして人は、「神」の代替えを探すことで、「肉」を喜ばせることには成功するが、「魂」はまったくもって満たされなかった。それどころか、罪と呼ばれるさまざまな行為をするようになり、人をひどく苦しめた。つまり、「死」が入り込んだことで、人の「本質」である「愛」は「神」の代替えを探すしかなくなり、そのことが人を苦しめる「罪」をもたらしたのである。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。まさしく今日における私たちの「罪」は、「死」が人を支配することで生じるようになった。「罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)

以上が、「愛」の現状の解き明かしである。この解き明かしから、「死」によって「神との結合」を欲する「愛」が、まったく別のものに結びついていたことが分かる。しかし、このことが分かれば、そこから素晴らしい福音が見えてくる。

素晴らしい福音

人は「愛」の現状を知らない。知らないから、「愛」を大きく3つに分類する。1つは「アガペー」(神の愛)、1つは「フィリア」(人の愛)、1つは「エロース」(肉の愛)である。この3つをまったく別物として取り扱う。そのせいで、「フィリア」や「エロース」から生じる罪は自分から出たものだと思い、自分を「ダメな者」と思って自分を責め立てる。自分には「アガペー」がないと言って失望し、こんな自分では愛されるはずもないと思ってしまう。これが、人を苦しめている。

しかし、見てきたように、「アガペー」も「フィリア」も「エロース」も、その底辺は同じ「本質」、神と結合しようとする「愛」がある。その「愛」が、「死」によって神との結びつきを断たれ、別のものに結びついたにすぎない。「死」によって、「愛」の軌道が外れただけだ。この状態を「罪」といい、そこにいる人を「罪人」という。

そうした事情から、新約聖書で「罪」と訳されている主なるギリシャ語は「ハマルティア」[ἁμαρτία]が使われている。これは、「標的を射そこなう」という動詞「ハマルタノー」[ἁμαρτάνω]が語源になっている。「罪」とは、本来の標的である「神」から逸(そ)れてしまった状態を指すので、この言葉が使われている。ということは、逸(そ)れた軌道を修正さえすれば、人は「罪」の苦しみから解放されることになる。

何が言いたいかというと、人は罪を犯す自分を見て、自分の存在を全否定してしまうが、それは間違いだということだ。人の存在を支える「本質」となる「愛」は健全であり、人は神に似せて造られた「良き者」であって、ただ「愛」の向かう先を間違えているにすぎない。分かりやすく言うなら、人は迷子になっているだけであって、本人には何の問題もない。イエスの譬えを使うなら(ルカ15:4)、人の状態はまさしく「迷い出た羊」である。ゆえに、自分を「ダメな者」と裁く必要もなければ、自分に失望する必要もない。イエスは、このことを誰よりも分かっていたので、「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません」(ヨハネ12:47)と言われた。

これは何と素晴らしい福音だろう。人は自分の罪を見て、自分を「ダメな者」と思い込んできたが、そうではなかったのである。人は神に似せて造られた「良き者」であった。

「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)

ただその「良き者」が「死」の妨害に遭い、神と結びつきたくてもできないで苦しんでいる。実質的に神を求められなくなり苦しんでいる。「義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない」(ローマ3:10、11)。求められなくなっても、人は「良き者」ゆえに「魂」は神を慕い求めてしまう。「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)。それで誤った先に結びついてしまい、罪を犯す。しかし、人は「良き者」ゆえに誤った先では充足できず、罪に苦しむ。人の苦しみは、まさしく人が「良き者」であることを物語っていたのである。

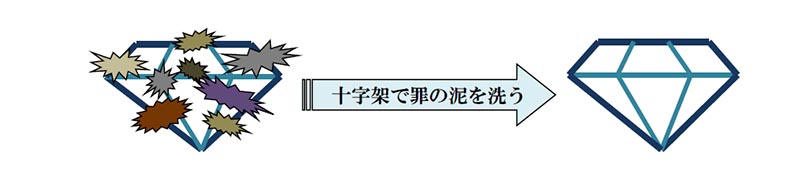

このことが分かれば、キリストの御業が見えてくる。それは、「ダメな者」を「良き者」にする御業ではなく、「良き者」に付いた「死」という泥を洗い流し、「良き者」を惑わしてきたおおいを取り除き、正しい軌道に修正する御業である。人が持つ「良き者」としての「栄光」は「栄光」のまま大事にし、そこに付いた泥だけを取り、「栄光」から「栄光」へと主と同じ姿に変えていく御業である。

「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです」(Ⅱコリント3:18)

このことをダイヤに例えるなら、人の状態はまさしく泥の付いたダイヤである。しかし、ダイヤにいくら泥が付いていても、ダイヤの価値はまったく変わらない。神はそのことを誰よりも分かっているので、引き取り手のなかった泥のダイヤを喜んで引き取り、泥を洗い流してくださる。これが、キリストの成し遂げた十字架の御業となる。

このように、キリストの御業は「罪人」を拒否するのではなく、「罪人」をそのまま招き、ただ軌道修正だけをされる。だから、キリストとしてのイエスは次のように言われた。

「わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために(軌道修正させるために)来たのです」(ルカ5:32※( )は筆者が意味を補足)

まことに人が犯す「罪」の根底には、神との結びつきを欲する「愛」が横たわっている。そこには「良き者」しかいない。これは何と素晴らしい福音であろうか。もう自分を見て、「ダメな者」と思わなくてもよいのだから。しかし、人はこの素晴らしい福音を知らない。自分の罪を見て、一方的に自分を責めて苦しんでいる。苦しみの意味も分からないまま、ただ苦しんでいる。

苦しみの意味を知る

人は、苦しみの意味を知らない。なぜ怒るのか、なぜ反抗するのか、なぜ快楽をむさぼるのか、なぜ自分の体を傷つるのか、なぜ死にたくなるのか、そうした苦しみの意味を知らない。なぜ自分は頑張るのか、なぜ周りの目を恐れるのか、なぜ富や名誉を欲するのか、なぜ人を裁くのか、なぜ嫉妬するのか、まったく分からないまま苦しんでいる。誰もが何を欲しているのか気付かないまま誤ったものを求め続け、罪を重ねて苦しんでいる。何をしているのか分からないまま、人さえも殺してしまう。イエスはそうした人の姿を見て、次のように祈られた。

「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)

人は本当に自分が何をしているのか分かっていない。自分の中に神と結びつこうとする「本質」があり、その「本質」が神との関係を失った「死の世界」で必死になって神を探し求めていることを知らない。神を探し求めて誤ったものに結びつく罪を犯していることに気付かない。神と結びつくことができないから、「空しさ」や「孤独」を覚えてしまうというカラクリなど知る由もない。まさに人は、イエスが言われたように、「何をしているのか自分でわからない」のである。分からないから、人は自分の罪を見て絶望する。自分なんか生まれてこなければよかったと自分を全面否定する。

しかし、自分が犯す罪の下に、神を切望する「愛」が横たわっていることを知ればどうだろう。自分が覚える「空しさ」や「孤独」の下に、四六時中、神を慕い求める「魂」がいることに気付けばどうなるだろう。

「わが魂は夜あなたを慕い、わがうちなる霊は、せつにあなたを求める」(イザヤ26:9、口語訳)

人は神を慕い求めている自分の「魂」に気付くと、自分の苦しみの意味を知るようになる。それは神を切に慕いあえぐ苦しみだったと。すると、人は神をこう賛美する。

「苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのおきてを学びました」(詩篇119:71)

このように、「愛」の素顔を知り、「愛」の構造が分かり、「愛」の現状が理解できるなら、苦しみの意味が分かり、素晴らしい福音が見えてくる。その「愛」の素顔は「神との結合」であり、神から来ている。人は「三位一体の神」に似せて造られたので、「神」との無条件の結びつきを求める。その「愛」が、アダムの事件で入り込んだ「死」によってふさがれてしまい、その結果、人は「罪」の状態に陥ってしまった。これが、人を苦しめている。しかし、この苦しみの意味は、まさしく「神」を切望する叫びにほかならない。そのことに気付き、「神」との無条件の結びつきを求めるなら、人は苦しみから解放される。

これで話は終わるが、付録として、ならばどうすれば、無条件で神と結びつくことができるのか、その話も記載しておく。興味のある方は、そのまま読み進めてみてほしい。

【付録】

神との無条件の結びつきを可能にするには、2つのステップを踏む必要がある。第一に神との結びつきを取り戻し、次に「愛」の軌道修正のステップだ。前者を「救い」といい、後者を「聖め」という。このステップに沿って話をしよう。

ステップⅠ「救い」

どうすれば「救い」を手にし、神との結びつきを回復できるのだろう。実は、そこには大きな「隔ての壁」がある。その壁はこうである。

人は神の見えない「死の世界」で暮らしている。そのため、人は神の代替えを探し、すでに「魂」は神以外の何かに結びついてしまった。それも1つ2つではない。多くのものに結びつき、それが「魂」の「鎧(よろい)」となってしまった。「魂」はそうした「鎧」に充足しているわけではないが、「肉」は多少なりとも満足を得てしまった。そのせいで、人は「鎧」を手放し、神と結びつくことを恐れてしまう。これが神との「隔ての壁」となって、神の「救い」を邪魔してくる。その様子を知る話がある。

かつてイエスは、救いを求める青年に、「もし、あなたが完全になりたいなら、帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。そのうえで、わたしについて来なさい」(マタイ19:21)と言われた。しかし、青年には多くの財産があったので、彼はそれを手放すことができず、イエスのもとを去ってしまった。彼の「魂」は飢え乾いていたが、手にした「鎧」を手放すことが恐ろしかったのである。まさしく人が手にした「鎧」は、神との「隔ての壁」であった。

だが、これでは多くの財産の「鎧」を持つ金持ちは救われない。そこでイエスは言われた。そうであっても、神であれば人を救えると。なぜなら、神は人の「魂」を閉じ込めている「隔ての壁」の戸を叩くことができ、直接「魂」に呼び掛けることができるからだ。

「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする」(黙示録3:20)

つまり、神の呼び掛けを「魂」が聞き、それに「応答」さえすれば、人は救われるのである。「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)。「鎧」を手放すことができなくても、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と「魂」が叫ぶことで救われ、人は神との結びつきを取り戻すことができる。

ただし、この作業は「魂」のレベルで行われるので、人の意識を遙かに超えてしまう。そうであっても、神との結びつきが回復できたかどうかは、人の意識でイエス・キリストを信じられるかどうかで確認できる。ゆえにイエスは、「はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている」(ヨハネ6:47、新共同訳)と言われた。

こうして神との結びつきを取り戻したなら、いよいよここから、神は「愛」の軌道修正を始められる。苦しみから解放するための本格的な作業が開始される。それは実質、罪の行為を洗い流す作業となるので、「聖め」という。では、その作業の中身を見てみよう。

ステップⅡ「聖め」

人の「本質」は「愛」であり、それは神と無条件で結ばれることによって「絶対的な信頼関係」を築こうとする。その「愛」は神から出たものなので、神は私たちを無条件で受け入れてくださる。私たちが罪人であろうとも、無条件で受け入れてくださる。それが神の「愛」であり、その「愛」の証しに、神は罪人である私たちのために十字架にかかられた。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

この十字架は、神が人を無条件で愛するということの証しであり、人がどんな罪を犯そうとも赦すことを意味する。となれば、人の側は、この神の無条件の「愛」を無条件で受け取りさえすればよい。それは、自分の罪を言い表し、罪の赦しを受け取ることを意味する。

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)

すなわち、ありのままの自分を神に告白し、ありのままで引き受けてくださるという罪の赦しを受容することで、人は神との間に無条件の結びつきを築くことができる。神が無条件で愛するという自分をそのまま受容し、自分を無条件で肯定する(愛する)ことで、「律法」を突きつけることのない無条件での結びつきが得られる。それが「神への信頼」となり、人に「平安」をもたらし、見返りを求めない寛容、親切となる。こうした関係を「アガペー」という。ところが、この関係を築こうとするとき、やはり「救い」の時と同様に邪魔が入る。

人は「人」と結びつこうとした折、「律法」を突きつけられてきた。そのため、神との結びつきにも「律法」が突きつけられると思ってしまうのである。神が突きつける「律法」をクリアしなければ、神に受け入れられるはずがないと勝手に思ってしまう。その結果、人は「律法」を突きつける「神」を想像し、神ではない「神」と結びつこうとする。「私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております」(ルカ18:12)と神に祈り、そのことで神と結びつこうとする。罪を赦すと言われる十字架でのキリストを置き去りにし、自分の思い描く別の神と「律法」の行いによって結びつこうとしてしまうのである。これでは「平安」など得られない。以前同様、いつも周りの目が気になる。邪魔するのは、こうした思い込みだけではない。さらなる強力な敵がいる。それは「肉」である。

すでに「魂」は、多くのものに結びついている。富や名誉、人の評判やさまざまな快楽といったものと結びつき、「魂」を充足させようと試みてきた。無論、こうした「鎧」では「魂」の充足など得られなかった。だが、「肉」を喜ばせることには貢献した。そのため、「肉」は一旦結びついた「鎧」を手放し、「イエス・キリスト」という新たな「鎧」に着替えることに猛烈に反発してくる。いくら「魂」が神を慕い求めようとも、「肉」なる思いが足を引っ張るのである。

そこで神は、人が招く罪の苦しみを静観することにされた。静観し、人が「絶望」に向かうのを待たれた。なぜなら、本当に「絶望」すれば、人は必死になって神に結びつこうとするからだ。神との結びつきに対し、「律法」をクリアすることなど勘定に入れなくなる。また「絶望」の前では、富や名誉、人の評判やさまざまな快楽、そんなことはまったく助けにならなくなるので、「肉」なる思いは力を失ってしまう。そうなれば、「魂」の叫びが前面に出て、人は神の愛を必死で受け取ろうとする。ただただ、罪人であっても受け入れてくださるという神の「愛」を必死になって受容しようと、自分の罪を言い表すのである。だからこそ、聖書は「愛」についての教えをこう締め括っていた。

「すべてを耐え忍びます」(Ⅰコリント13:7)

ここで「耐え忍びます」と訳されたギリシャ語は「ヒュポメノー」[ὑπομένω]で、「逃げ出さないで留まる」を意味し、「絶望」を回避しないことを言っている。「絶望する勇気」を持つことを教えている(参照:福音の回復(40))。人は「絶望」の中でこそ神と結びつくことができ、「愛」を開花させることができるので、愛とは「すべてを耐え忍びます」と教えている。それが聖書の教える「愛」であり、その「愛」は絶望という「やみ」の中で輝く「光」にほかならない。

「光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった」(ヨハネ1:5)

人はこうした経験を積み重ねていくことで、神との無条件の結びつきを強化されていき、苦しみから解放されていく。それに伴い、「人」との関係も無条件での結びつきに修正されていき、何をされようとも相手を裁かないで赦せるようになる。そうなれば、「非人格」との結びつきも終わりに向かう。このように、神に無条件で愛されている自分を「絶望」の中で受け取るだけで罪は洗い流されていく。この作業が「聖め」の実際となる。

見てきたように、私たちは無条件で愛するという神の愛を受容すれば、すなわち罪があっても肯定してくださる神の愛を無条件で受容し、自分の存在を肯定すれば、神と無条件で結びつくことができる。それが、人を苦しみから解放する。すなわち、無条件で肯定するのがキリストの「愛」であり、その「愛」を無条件で受容することが「神との結合」であり、それが聖書の教える「愛」となる。

◇