人は訳も分からず「不安」になる。一生懸命生きているのに、一生懸命頑張っているのに、「不安」は消えない。何をしようとも「不安」がつきまとってくる。一体、「不安」の正体は何なのだろうか。私たちはなぜ「不安」になるのだろう。どうすれば「不安」を解決できるのだろう。今回のコラムは、「不安」について考えてみたい。最初に、「不安」が生じる仕組みから見てみよう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

「不安」の仕組み

人は神の中で生き、神の中で存在する者として造られた。

「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)

譬(たと)えて言うなら、人はキリストの部分であって、一人一人はその器官として造られた。

「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)

つまり、人は単独では生きられない造りになっている。まさしく単独では生きられないことが人の「弱さ」であり、その「弱さ」ゆえに、人は神と共に生きられる。このことから、人における「死」が見えてくる。それは、神との結びつきを失うことだと。アダムが造られたときは、無論、人は「死」と無縁であった。ところがある時、悪魔の仕業でアダムは罪を犯してしまい、そのせいで人に「死」が入り込んでしまった。人は神との結びつきを失ったのである。

「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

人は神との結びつきを失ったことで、生きられなくなった。すべての人が生きられない姿となって生まれてくることになった。つまり、単独では生きられない「弱さ」が表に現れたのである。それは朽ちる体となった姿であり、神の愛が見えなくなった姿であった。人は、その姿に「不安」を覚える。前回のコラムでは「弱さ」について詳しく述べたが、「不安」とは、神なしでは生きられないという「弱さ」に対する人の思いにほかならない(参照:福音の回復(42))。

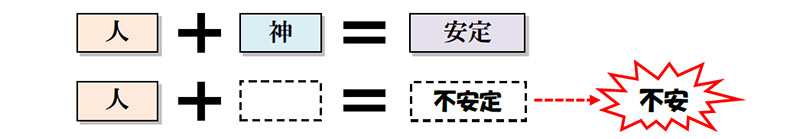

このように、人は神との一体性の中で生きるよう造られたので、神と結びついているときは「安定」した状態でいられたが、神との結びつきを失ったことで、途端に朽ち果てていく「不安定」な状態になってしまい、「弱さ」が主役になった。この「不安定」になった状態を、人は「不安」として認識するのである。

今日、人はさまざまな場面で「不安」を覚えるが、どの「不安」も、人が神との結びつきを失った出来事につながっている。次に、そのことを見てみよう。

「不安」の認識

アダム以来、人は神との結びつきを失ってしまった。そのことで、神なしでは生きられない人の「弱さ」が表舞台に現れ、それが主役になった。それは「永遠」ではなく、「有限」となった姿であり、神の愛が見えない、神とは「疎外」された姿であった。そして、「有限」となったことで体にはさまざまな制約が起き、神と「疎外」されたことで心にもさまざまな制約が起きた。まさに「安定」から一転して、さまざまな制約を覚える「不安定」な状態となった。この「不安定」な状態を人は「不安」として認識する。その「不安定」な状態には3つの側面があるので、人が覚える「不安」も3つに分類される。

第一に、「有限」となったことの最大の制約は「肉体の死」である。人は自分の死を知るようになった。必ず「肉体の死」が訪れることが分かった。人はいつ「肉体の死」が訪れるか分からない「不安定」な状態を恐れ、「不安」を覚えた。かといって、「肉体の死」は排除できない。それでも人は排除しようと試みる。そのことが「霊魂の不滅」を証明しようとする試みになった。「霊魂の不滅」を信じることで「不安」を解決しようと企てたのである。その企ては、アジアでは「輪廻(りんね)転生」となり、古代ギリシャでは「肉体の死」によって魂は解放され自由になるという思想を生んだ。

第二に、「有限」となったことの次なる制約は「無」である。「肉体の死」のせいで、最後は何もかも失ってしまうことを知るようになった。必ず「肉体の死」が、人が苦労して得たものを奪い去ってしまうことが分かった。人はいつ「無」が訪れるか分からない「不安定」な状態を恐れ、「不安」を覚えた。つまり、「肉体の死」は、人がこの世界に幸せな居場所や、幸せにしてくれる富を築くことを決して許さないゆえに、人は何をしようとも、何を手に入れようとも「不安」を覚えてしまう。すべては消えて無意味となるので、人は「空しさ」を覚える。そのことを聖書は、「空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空。日の下で、どんなに労苦しても、それが人に何の益になろう」(伝道者1:2、3)とつづっている。

第三に、神と「疎外」されたことで御心が行えないという制約が発生した。人は罪を犯すようになり、罰を恐れた。人はいつ罰せられるか分からないという「不安定」な状態を恐れ、「不安」を覚えた。これを、「罪責」に対する「不安」という。この「不安」について、もう少し説明しよう。

聖書は、人が神と「疎外」され、罪を犯すようになった様子をこうつづっている。「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」(ローマ7:19)。だとしても、人は神の器官として造られたので、心には「神の律法」が書き込まれているため、「彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています」(ローマ2:15)、それが審判者となり、私たちの罪を容赦なく責め立ててくる。そのことゆえに「罪責」が表舞台に現れ、人は神の裁きを恐れて「不安」になる。災いを罪の罰として恐れ、「不安」になる。そうした「不安」を、聖書はこう表現している。

「というのは、不義をもって真理をはばんでいる人々のあらゆる不敬虔(ふけいけん)と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです」(ローマ1:18)

このように、アダムが神との結びつきを失って以来、単独では生きられない人の「弱さ」が表舞台に現れ、人はそのことに「不安」を覚えるようになった。それは「有限」となった姿であり、神と「疎外」された姿であり、そのことで知るようになった「肉体の死」「無」「罪責」を人は恐れ、「不安」を覚えるようになった。

無論、これは根っこの部分の「不安」であって、人が普段覚える「不安」は、そこから派生した事柄になる。例えば、ある人は仕事に「不安」を覚える。ある人は老後に対し、ある人は人間関係に対し、ある人は自分の体に対し、ある人は自分の財産に対し、ある人は自分の家族に対して「不安」を覚える。こうした「不安」はどれも、「肉体の死」「無」「罪責」による「不安」が根っこにある。

そして、意外に思うかもしれないが、「不安」の根っこの中でも「罪責」が最も強い。罪の罰を恐れる「不安」が最も強い。だから人は、自分の罪が暴かれないかと人の目を恐れる。周りから良く思われようと「この世の心づかい」(マタイ13:22)にまい進し、罪が暴かれて責めを受けないよう頑張る。自分を良く見せることで、必死になって罪を隠そうとする。罪が暴かれるぐらいならと、「肉体の死」さえもいとわない。まさに、神との「疎外」がもたらした「罪責」こそ、「不安」の頂点に君臨している。

ならば、神との結びつきを失って「不安定」な状態になり、そのことに「不安」を覚えるようになったのなら、人はどうするだろう。物質は「不安定」な状態になると「安定」を目指すが、人も同様に、「不安定」になれば「安定」を目指すようになる。「不安」を何としても排除し、「安心」を得ようとする。それは、次のようにして行われる。

「不安」を「恐怖」にする

人は神との結びつきを失ったことで知るようになった「肉体の死」「無」「罪責」、これらを「不安」として認識する。それが根っことなって、さまざまな場面で「不安」を覚えるようになった。しかし、「不安」の根っこは将来の出来事であって、目の前にある現実ではない。「肉体の死」も「無」も先の話であり、「罪責」も、神に裁かれたわけではない。神の前に立たされ、神の審判を実際に受けたわけではない。どれも、実現していない将来の事であって、現実となった実体があるわけではない。そうであっても、人はそうした「不安」を排除しようとする。

とはいえ、実体のない相手とは戦うことなどできない。そこで、人は「不安」を実体あるものにしようとする。困難な出来事に遭遇すると、そこに将来の「不安」を重ね、「不安」を見える対象にする。そうなると、実体のなかった「不安」は姿を持った形となり、現実の脅威となって迫ってくる。この脅威に対する思いを「恐怖」という。「恐怖」とは、まさしく「不安」が特定の対象となったときに生じる思いであり、「不安」の代理人である。つまり、人は自分の「不安」を困難な出来事に重ね、それを「恐怖」に変え、「恐怖」と戦うことで「不安」を排除しようとするのである。

例えば、人は「肉体の死」に対する「不安」を、「肉体の死」につながる困難な出来事に重ねる。重い病気や重い事故、衰えていく姿、さらには財政的な困窮も「肉体の死」につながるので、そうした事柄に「不安」を重ね、「恐怖」を覚える。だから、人は必死になって病気を治そうとする。ケガを治療し、衰えていく姿を食い止めようとする。さらにはお金を稼ごうとする。そうやって「恐怖」を打ち負かし、まだ現実になっていない「肉体の死」に対する「不安」を排除しようとする。

例えば、人は「無」に対する「不安」を、「無」につながるさまざまな困難な出来事に重ねる。天変地異という困難な出来事は富や命を奪い、人を「無」に導く力を秘めているので、それに「不安」を重ね、「恐怖」を覚える。だから、万全の備えをして戦う。また、手に入れた富が人に奪われても「無」につながるので、富を奪う困難な相手に「不安」を重ね、「恐怖」を覚える。これが人との争いを生み、最悪、戦争まで引き起こさせる。そうやって人は、「無」に対する「不安」を排除しようとする。より身近な話で言うと、自分の意見が否定されることは「無」に通じるので、人はその相手に「不安」を重ね、「恐怖」を覚える。そして、その相手と言い争うことで、「不安」を排除しようとする。

例えば、人は「罪責」に対する「不安」を、道徳という困難な行いに重ねる。そのため、道徳的な行いは「恐怖」となり、道徳的な行いを追求することで「恐怖」に打ち勝とうとする。良い行いに励むことで裁かれない人間となり、罰に対する「不安」を排除しようとする。それはつまり、人から良く思われる自分を目指すということを意味する。

このように、人は見えない「不安」を排除しようと、「不安」を見える困難な出来事に重ね、それを「恐怖」にして戦う。次から次に見える困難を「恐怖」にして戦う。そのことで「不安」を排除しようとする。つまり、人は絶えず、「不安」を「恐怖」にする機会をうかがっているのである。人の心は、紛れもなく「恐怖」を生産する工場になっている。

その工場では、特に人との交わりに対して最も多くの「恐怖」が生産されている。先に、頂点に君臨する「不安」は「罪責」であることを述べたが、「罪責」となる罪は人との交わりの中で生まれるので、人は人との交わりに「不安」を強く重ね、人に「恐怖」を覚えるのである。これが最も頻繁に起きる「恐怖」であり、日々人はそれと戦っている。そこで、その様子を具体的に見ておくことにしよう。

人との交わりを「恐怖」に

人が覚える困難な出来事は、人との交わりに集中している。なぜなら、人は互いの交わりに条件を突きつけ合うからだ。「ねばならない」という「律法」を互いに押しつけるのである。分かりやすい言い方をするなら、人は見返りを求めて、人と交わる。互いに何かを期待し、人と交わる。この見返りや期待が「ねばならない」という「律法」となり、人との交わりを困難にしている。

例えば、親は子どもに良い成績を期待し、子どもは親に優しさを期待する。親の期待は、「良い成績を取らなければならない」という「律法」になり、子どもの期待は、「優しくしなければならない」という「律法」になる。ゆえに、親子が良き交わりを手に入れるには、相手が突きつける「律法」をクリアしなければならない。それは実に困難な出来事なので、そこに自分の「不安」を重ね、相手を「恐怖」にしてしまう。ならばどうして、互いに「律法」を突きつけ合って、互いの交わりを困難なものにしてしまうのだろう。

実は、こうした「律法」は、人の「限界」から生まれた。人は神との結びつきを失ったことでさまざまな「限界」を覚えるようになり、その「限界」が人の「律法」となった。例えば、「有限」となったことで人は死という「限界」を覚えたので、そのことから、頑張って生きなければならないという「律法」が生まれた。さらには命の「限界」も覚えたので、そのことから、命を大切にしなければならないという「律法」も生まれた。例えば、神と「疎外」されたことで愛されることの「限界」を覚えるので、そのことから、愛される者にならなければならないという「律法」が生まれた。さらには愛することの「限界」も覚えたので、そのことから、愛さなければならないという「律法」も生まれた。

人がこうした「限界」を知り得るのは、人の本質が神に属し、その中心に無制約な神の思いが書き込まれているためだ。それは「永遠」の生であり、無条件での交わりである。人にはそうした中心があるので、それを制約する「限界」を意識することができる。「限界」を意識すれば、人は中心における自分を本来の自分として意識するので、自分の知った「限界」がそのまま、「ねばならない」という「律法」になる。その「律法」から、それに関連するさまざまな行いの規定が生まれ、それが人の道徳となる。そうした事情から、人は互いに「律法」を突きつけ合うのである。そうやって互いに「律法」を越え、中心に戻ろうとする。

そうした事情ゆえに、親は子どもに対し、「何々をしなさい」という「律法」を突きつける。夫は妻に「律法」を突きつけ、妻も夫に「律法」を突きつける。友達同士も、互いに「律法」を突きつける。こうして、人は互いの交わりを困難にしてしまう。しかも、互いに突きつけ合った「律法」が罪を意識させるので、罪の罰を恐れる「罪責」の「不安」がそこに重なり、「律法」を突きつけてきた相手に「恐怖」を覚える。その「恐怖」が、相手に対する「怒り」を生じさせ、「敵意」を抱かせる。「敵意」とは、まことに「律法」を突きつけ合うことで生じるのである。

「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)

人を愛さないという「罪の力」は、まさに「律法」である。「罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)。それは神との結びつきを失う「死」によって生じたので、紛れもなく「死のとげ」が人の「罪」であった。ゆえに聖書は、次のように教えている(参照:福音の回復(34))。

「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)

こうして、人は互いに「律法」を突きつけ合うことで互いに「恐怖」を覚え、そこに「敵意」が潜むようになった。人はこの中で、突きつけられた「律法」をクリアしようとする。あるいは、「律法」を突きつけた相手を威嚇し、自分の方が強いことを示すことで「律法」を差し戻させようとする。そうした手段により、「律法」によって明らかとなる「罪責」の「不安」を排除しようとする。

だが、どちらの手段を選択しても、「罪責」の「不安」を排除しようとする過程にあるのは、相手に対する「敵意」である。残念なことに、人は「敵意」という「罪」にはなかなか気付かず、「赦(ゆる)せない」という思いを心の奥底に抱いてしまう。そのため、このやり方では「罪責」の「不安」は減るどころか、増すばかりとなる。

さらに言うと、人は絶えず自分の手にしたものが「無」にならないかと「不安」を覚えている。別の言い方をするなら、自分の評価が下がりはしないかとおびえている。その「不安」は自分よりも勝る評価を持つ者が現れると現実となる可能性があるので、自分よりも勝った者はいないかと、人は絶えず周りの人と自分とを比べる。その中、自分よりも勝った者を見ると、その者に「不安」を重ね、「恐怖」を覚える。「嫉妬」という「恐怖」を抱く。それが、人との間に評価を巡る争いを生じさせる。

このように、人は自らの「限界」を意識することで互いに「律法」を突きつけ合い、人との交わりを困難にし、自分の「不安」を相手に重ねて相手を「恐怖」にしてしまう。そうなると、相手に「敵意」を覚え、「怒り」を覚え、「嫉妬」を覚えるようになる。これが罪の入り口となって、さまざまな罪の行為に発展していく。まさしく、人は一生涯「恐怖」の奴隷になってしまった。そのさまを聖書は、「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」(ヘブル2:15)と評している。では、この戦いの先には一体何が待っているのだろう。

戦いの先にあるもの

「不安」を「恐怖」に変えて戦うこうした企ては、必ず失敗する。なぜなら、「不安」はまだ起きてもいない将来のことであって、しかも、その将来のことは変えられないからだ。一体誰が、「肉体の死」、さらには神との「疎外」を排除できるというのだろう。そのようなことは誰にもできない。将来の「不安」を排除することなど不可能である。そのため、いくら「恐怖」に勝利を収めようとも、「不安」を排除する試みは必ず失敗する。勝利しても一時の満足が得られるだけで、再び「不安」が表に現れ、再び「恐怖」との戦いが始まってしまう。

このように、いくら「不安」を「恐怖」にして戦っても「不安」は消えないので、「恐怖」との戦いは終わらない。そうなると、やがて「恐怖」に勝てない事態も起きるようになり、人は「絶望」と対面することになる。「絶望」は、自分が生産した「恐怖」から逃げ出すよう指示してくる。人との交わりから逃げ出すよう、一切を捨てて逃げ出すよう指示してくる。その手段として、孤独を選択する者もいれば、快楽を選択する者、中には死を選択する者もいる。

いずれにせよ、「絶望」という事態を迎えると、心の病といわれる症状を発症する。それは、対象のない「不安」が心を押しつぶしてしまうのではなく、あくまでも、自分の心が生産した「恐怖」に心が押しつぶされ、そうなってしまう。そうであっても、この状態になったなら専門的な治療が必要となる。精神科や心療内科の助けが必要になる。専門のカウンセリングが必要になる。

ただし、そうした治療では「不安」を取り除くことはできない。できないが、「不安」を正しい位置に戻すことはできる。正しい位置とは、「不安」を「恐怖」に変えるのをやめさせることを指す。「不安」を覚える自分を受容させることで、一時的に、「恐怖」との戦いを休戦させるのである。そうすれば、心の病といわれる症状は改善されていく。だが、人にできるのはここまでとなる。

見てきたように、人は神との結びつきを失って以来、言いようもない「不安」を覚えるようになった。人はその「不安」を何とかしようと、見えるものに「不安」を重ね、それを「恐怖」として戦ってきた。しかし、この戦いの先には、人の心を病ませてしまう「絶望」が待っている。ならば、「不安」に対し、私たちはどうすればよいのだろう。今度は、「不安」に対する正しい解決を見てみよう。

「不安」は敵ではない

「不安」に対する正しい解決の第一歩は、「不安」は戦うべき敵ではないことを知ることである。「不安」は、神なしでは生きられないという人の「弱さ」の叫びであり、神に結びつくために必要な「接着剤」である。人が「不安」を覚えるようになったのは、神との結びつきを失ったからであり、見えるものに「恐怖」を覚えるからではない。あくまでも人の覚える「不安」は、神のもとに帰りたいという、神の「いのち」で造られた「魂」の叫びである。

「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)

私たちは、「魂」が叫ぶ「不安」があるからこそ、神を求めることができる。「不安」を覚えるからこそ神に祈ることができ、「不安」があるおかげで神と結びつくことができる。「不安」がなければ、一体誰が神を呼び求めるのだろうか。つまり、人の「弱さ」から生じた「不安」は排除すべきものではなく、神の恵みにあずからせてくれる「宝」なのである。

「しかし、主は、『わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである』と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう」(Ⅱコリント12:9)

しかし、人は「宝」である「不安」を、自分の交わる相手に重ねて排除しようとする。そのせいで相手に「恐怖」を覚えるようになり、相手が意に反することをすれば赦せないとなる。「不安」は「恐怖」の餌食となり、赦せないという思いに食べられてしまう。だから聖書は、次のように教えている。

「もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。これは、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません」(Ⅱコリント2:10、11)

聖書は、赦せないという思いが来たとき、それはもう、「恐怖」を抱かせる「サタンの策略」に落ちてしまっていることを教えている。「サタンの策略」とは、まさしく「不安」を人に重ねさせ、人に「恐怖」を覚えさせ、赦せないという思いを抱かせることを指す。人を愛せなくさせ、神から引き離すのである。ゆえに、「不安」に対する正しい解決の第一歩は、「不安」は戦うべき敵ではないことを知り、人に「不安」を重ねるのをやめることである。それは人を裁くのをやめ、赦すことを意味する。

赦すことが自力では無理なら神に祈り、赦せるようになることを目指す。兎にも角にも、そうやって「不安」を正しい位置に戻し、「恐怖」との戦いを休戦状態にする。そうしたなら、神の治療を受ける段階に入る。その治療はこうなる。

「不安」に対する神の治療

人の覚える最強の「不安」は、罪に対する罰である。人は罪を犯す自分を責め、こんな自分が愛されるはずもないと思い込んでいる。そこで、神は聖書を通して、罪を言い表すよう指示する。先に、人を裁くのはやめて、赦すことを述べたが、人を裁いてしまった罪を言い表せばよい。人を赦せないとした罪を、すなわち人を愛せない罪を言い表せばよい。そうすれば、罪が赦されることを知るからと、神は聖書を通して教えておられる。

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)

罪が無条件で赦されたと知れば、こんな自分であっても神に愛されていることが分かる。そうすれば、覚えていた罪に対する罰の「不安」は神に吸収される。罪に対する神の罰は、単なる取り越し苦労であったと知る。

すなわち、「不安」に対する神の治療は、神から肯定されている自分を受容させることに集中する。無条件で愛する神の愛を受容させることで、「不安」を吸収するのである。ゆえに、神の治療で必要なのは、神が無条件で罪を赦すと言われる神の愛を、そのまま受け取る「勇気」である。神に無条件で愛されている自分を受容する「勇気」を必要とする(参照:福音の回復(40))。

私たちは、この治療を何度となく繰り返す。というのも、私たちは日々、自分の中の「不安」を人に重ね、人に「恐怖」を覚え、人を憎んでしまうからだ。人に怒りを覚え、裁いてしまう。あるいは良く思われようと、神よりも人の言葉に従ってしまう。そうした罪に気付くたびに、自分の罪を言い表し、人に重ねた「不安」を神のもとに持っていくのである。

「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)

そして、無条件で罪が赦される神の愛を受容し、ありのままで愛されている自分を受け入れていく。そうすることで、「不安」は神の愛に吸収され、人は神との結びつきを強くしていく。「不安」が「平安」へと姿を変えていくのである。それに伴い、少しずつ人を愛せるようになっていく。これが神の治療であり、この治療は、人の心が「恐怖」を生産し続ける限り続けられる。

また、人が認識する「不安」には「肉体の死」と「無」もあるので、そちらも治療してくださる。こちらの治療は、神の約束をもって行われる。神は、人の体を「朽ちない体」に取り替えることを約束し、地上で築く神への愛は神の国における宝になることも約束される。それにより、「肉体の死」に対しても、地上での生活が「無」になることに対しても、まったく恐れることはないと言われる。ゆえに、この治療で必要なものは、神の約束を信じる「信仰」となる。しかし、先ほどの罪を赦す神の愛を受け取るなら、受け取った神の愛が神の約束を信じさせてくれるので、心配する必要はない。

このように、「不安」の解決は神しかできない。そのことはイエスの姿を見ればよく分かる。イエスは人と同じ「弱さ」を持って来られたので、人と同じように「不安」を覚えられた。ゆえに、イエスは十字架にかかる前、父なる神に切に祈られた。そのことで、「不安」が向かうべき正しい場所は「人」ではなく、「神」であることを教えられた。

人が覚える「不安」は、まさしく私たちを神に結びつける「接着剤」となる。これが、「不安」に対する正しい解決である。

「接着剤」

何かと何かを結び合わせるには、必ず結び合わせるための「接着剤」が必要になる。木と金属を結ぶ場合、布と紙を結ぶ場合、あるいは、石と石を結ぶ場合、必ず何らかの「接着剤」が必要になる。神と人を結ぶ場合も同様である。そこには「接着剤」が必要となる。それは、神に対する「知識」でもなければ、神に対する「行い」でもない。それは神なしでは生きられないという「弱さ」であり、その「弱さ」を認識する「不安」である。

イエスの時代、律法学者たちは「知識」で神と結びつこうとしたが、彼らは律法の「知識」ゆえにイエスにつまずき、イエスを迫害した。「知識」でもって神と結びつこうとすれば、人は神を自分の知恵の下に置いてしまうので、このように、人の知恵をはるかに超えた神につまずいてしまう。

「事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです」(Ⅰコリント1:21)

また、自分の「行い」で神につながろうとするとどうなるだろう。実際、それを熱心に試みた人がいた。弟子のペテロである。彼は、誰よりも熱心に、イエスの言われることを行った。熱心に伝道し、熱心に奉仕をした。それゆえ、ペテロは自らの「行い」に対する自信から、何があってもイエスとの結びつきは壊れないと信じて疑わなかった。しかし、イエスが十字架にかかる出来事に直面したとき、ペテロの方からイエスを裏切り、逃げてしまった。このことは、「行い」では神と結びつけないことを示している。律法の「行い」によっては、誰も義と認められないのである。

「なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は、ひとりもいないからです」(ガラテヤ2:16)

ならば、「弱さ」はどうだろう。そこから生じる「不安」ならどうだろう。これは、確実に私たちを神に結びつけてくれる。そのことは、赤ちゃんを見ればよく分かる。

赤ちゃんは何の「知識」もなければ、何一つ「良い行い」もできない。しかし、自分の「弱さ」ゆえに「不安」を覚える。だから、母親を絶対的に信頼し、自分の身を委ね切ることができる。そして、赤ちゃんの「不安」は母親に身を委ね切ることで「平安」となる。同様に、私たちの覚える「不安」も、神への絶対的な信頼に導いてくれるのである。「不安」こそが、私たちを神に結びつける唯一の「接着剤」となり、私たちに「平安」をもたらしてくれる。

これであれば、誰であれ神に結びつくことができる。誰であれ、その本質には神なしでは生きられないという「弱さ」があり、そのことで必ず「不安」を覚えるからだ。ゆえに、人は自分の資格には関係なく、神と結びつくことができる。「不安」はそのように使うのであり、人に重ねて「恐怖」とし、人と戦うために使うのではない。

「不安」は「愛」である

前々回のコラムで、「愛」について詳しく説明した。「愛」とは、「神との結合」であり、神と結びつこうとする運動であった(参照:神の福音(41))。ということは、「神との結合」を可能とする「不安」は、紛れもなく「愛」そのものということになる。人の「弱さ」に対する「不安」という認識は、神と結びつこうとする「愛」にほかならない。

そうであるから、神と結びつこうとする「不安」を神でないものに結びつけようとすると、途端に「恐怖」が生じてしまう。それは、キリストの「いのち」で造られた「魂」が、自分をキリスト以外に結びつけるなと叫んでいる。ゆえに、「恐怖」を覚えたなら、キリストに目を向けるのである。人を憎んだり、人に怒りを覚えたりするのは、人に自分の「不安」を重ねたからだと気付き、本当は憎んでも、怒ってもいないことを知ることだ。人は神に似せて造られているので、その本心は、神と人とを愛したいと願っていることに気付くべきである。

人にはそうした本心があるからこそ、できるできないは別とし、川で溺れている人を見れば自らを省みることもなく助けたくなる。電車のホームから落ちた人を見れば、自らを省みることもなく助けたくなる。子どもが車の車線に飛び出せば、自らを省みることもなく助けたくなる。火事を見れば、自らを省みることもなく助けたくなる。こうしたとっさの出来事に現れる人の思いこそが、人の本心である。それは「愛」の何ものでもない。自らを省みることもなく十字架にかかられた、あのイエスの「愛」と同じである。

すなわち、人は人を憎み、嫉妬し、争ってしまうが、それは「不安」に対する誤った対応から、訳も分からないでやっているというのが事の真相となる。だからイエスは、ご自分を殺そうとした人たちのためにこう祈られた。

「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)

人が人を憎むのも、人が人に嫉妬し争うのも、自分の「不安」を人に重ねるからである。相手が憎くて憎んでいるわけでも、争いたくて争っているわけでもない。ただ自分の中の「不安」を相手に重ねるからそうなってしまう。そうであるから、人は人を憎んでしまったあと、争ったあと、なぜそんなことをしたのかと後悔する。イエスの言われたように、人は何をしているのか、自分で分からないでしているのである。

もう1度言うが、「不安」は神と結びつくために必要な「愛」である。しかし、「不安」を人に重ねて排除しようとすると、その相手は「恐怖」となり、愛せなくなってしまう。ゆえに愛せないのは、すなわち相手に怒りを覚えるのは、決して相手のせいではない。それは自分の側の問題であり、自分の「不安」を正しく処理しない限り怒りの解決はない。

◇