【信仰による義認】

(1)根拠となる御言葉

日本で広く使われている聖書は、「新共同訳聖書」「口語訳聖書」「新改訳聖書」であろう。それらの聖書には、イエス・キリストを信じる「信仰」によって人は義とされることが書かれている。義とされるとは、罪人であるにもかかわらず神に受け入れられることであり、救われることを意味する。それを読む限り、確かに「信仰」が「救い」に先行するという「信仰による義認」は正しいように思える。

では、それに関する御言葉を「新改訳聖書」の第3版の訳で見てみることにしよう。表現が違うだけで、「新共同訳聖書」も「口語訳聖書」も同じような意味に訳されている。

「すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません」(ローマ3:22)

「それは、今の時にご自身の義を現すためであり、こうして神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認めになるためなのです」(ローマ3:26)

「しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。これは、律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです」(ガラテヤ2:16)

「・・・いま私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです」(ガラテヤ2:20)

「しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです」(ガラテヤ3:22)

「キリストの中にある者と認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです」(ピリピ3:9)

以上の御言葉は表現の違いがあっても、どれも一様に、「イエス・キリストを信じる信仰」によって人は義とされ救われることを教えている。イエス・キリストを信じる「信仰」が「救い」に先行するとした「信仰による義認」を支持している。しかし、これが事実であれば、イエスが教えられた「救い」の話とはまったく相容れない。イエスは、「死人」が救われるには、ただ神の声を聞いて「応答」すればよいと言われたからだ。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて(神の呼び掛けを聞いて)、わたしを遣わした方を信じる者は(神の呼び掛けに「応答」する者は)、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24) ※( )は筆者が意味を補足

イエスはここで、「わたしの言葉を聞いて」、「イエス・キリストを信じる者」は救われるとは言われなかった。「わたしを遣わした方を信じる者」は、と言われたのである。それは、神の呼び掛けに「応答」するということを意味する。そうなると、先に取り上げた一連の訳は本当に正しいのかという疑問が湧いてくる。ならば、その訳を調べてみよう。

(2)訳を検証

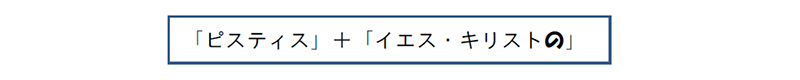

先に見た一連の御言葉は表現こそ多少の違いがあっても、どれも「イエス・キリストを信じる信仰」によって義とされることを教えている。そして、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳された箇所を見ると、それはどれも以下のような形になっている。

御言葉によっては「イエス・キリストの」の部分が「キリストの」になっていたり、「神の御子の」になっていたりするが、「・・・の」となる形は変わらない。そして、その手前に「ピスティス」が来ている。

さて、この「ピスティス」だが、一般に「信仰」と訳されることが多い。しかし、本来の意味は、「信頼を呼び起こすもの」を指す(参照:岩隈直著『新約ギリシヤ語辞典』山本書店 383ページ、『ギリシア語 新約聖書釈義事典Ⅲ』教文館 123ページ)。要は、「信頼に値する」ことを指す。では、一体何が相手の「信頼を呼び起こすもの」、すなわち「信頼に値する」ことになるのだろう。それは、人の「忠誠(信)」や「保証」であり、「信頼」する心や「信じる」心であり、「誠実な心」である。聖書的に言うなら、「偽りのない愛」である。それを一言で言うと、日本語では聞き慣れない言葉ではあるが、「信実」という。

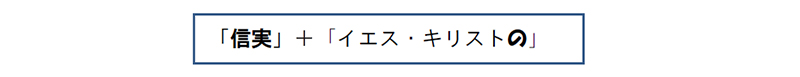

そこで、「ピスティス」を「信実」という意味に訳すことにする。実際「岩波訳聖書」も、ローマ3:3にある「ピスティス」を「真実」と訳し、脚注には「信実」と訳したかったが、まだ日本語として熟していないので「真実」と訳したと書いている。すると、この箇所のギリシャ語は次のようになる。

これを日本語の慣習に従って読み直すと、「イエス・キリストの 信実」となる。「イエス・キリストを 信じる信仰」とはならない。そもそも「ピスティス」には「信じる信仰」という意味などない。また、原文には「を」と訳せる言葉もない。

ただし、「イエス・キリストの」を「ピスティス」の目的語として解すなら、その場合、意味上の主語は「イエス・キリスト」ではなく「人」となる。そうなると、この箇所は「イエス・キリストの信実」ではなく、「イエス・キリストへの信仰」という意味に解すことができなくもない。先に取り上げた訳は、どれもそうした文法解釈を採用し、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳している。

ならば、「イエス・キリストの信実」と訳すのと、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳すのでは、どちらが正しいのだろうか。これに関しては、すでに100年以上も論争が繰り広げられてきた。論争のきっかけは、1891年に発表されたヨハンネス・ハウスライターの論文で、彼が従来の訳に異議を唱えたことに発する(参照:J.Haussleiter『Der Glaube Jesu Christi und der christiliche Glaube』NKZ2)。彼の解釈は非難にさらされ一時は低迷するが、その重要性に気付いたゲルハルト・キッテルが1906年の論文で議論を再開させ、やがて論争に火が付いていく。

その論文の中で、彼はローマ4:16で「アブラハムの信仰」と訳されている箇所を取り上げている。この箇所のギリシャ語は「ピスティス+アブラハムの」となっていて、先に見た、「ピスティス+イエス・キリストの」と同じ形であり、違いは「イエス・キリスト」の部分が「アブラハム」だということしかない。彼はそのことに着目し、この「ピスティス+アブラハムの」を「アブラハムを信じる信仰」と訳す人はいない以上、「ピスティス+イエス・キリストの」を「イエス・キリストを信じる信仰」と訳すのは、文法的におかしいとしたのである。これは、かなりの説得力がある(参照:Gerhard Kittel『πίστις Ἰησοῦ Χριστοῦ』)。

無論、ブルトマンのように、これは「イエス・キリストへの信仰」であると、断固として譲らない者たちも次から次に現れた。だがその中、リチャード・B・ヘイズが1983年の論文で、文法的な根拠、かつ神学的な観点から、「イエス・キリストの信実」という訳の方が正しいことを厳密に論証した。これにより、流れは「イエス・キリストの信実」という文法解釈が正しいとする方向に進んだ(参照:リチャード・B・ヘイズ著『イエス・キリストの信仰』新教出版社 2015年)。

日本に目を向けてみると、新約聖書のギリシャ語に堪能な田川建三は、ギリシャ語の「信じる」は自動詞なので、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳すことは文法的に不可能と言い切る(参照:田川建三著『新約聖書 第三巻』作品社 166~175ページ)。他にも、従来の訳に異議を唱える学者は多くいる。

こうした文法論争はさておき、「イエス・キリストを信じる信仰」という意味に訳すと、文法問題を問う以前に、訳の一貫性が欠如するという単純な問題が発生する。どういうことなのか、分かりやすく説明しよう。

(3)訳の一貫性が欠如

「信仰による義認」を支持する有力な御言葉の1つがローマ3:22であり、その箇所は、「イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって」(ローマ3:22)と訳されている。ところが、その手前に、「神の真実」(ローマ3:3)と訳された箇所がある。そちらの原文を見ると、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳されたローマ3:22とまったく同じ形、同じ内容になっている。違いは、「イエス・キリスト」の部分が「神」に置き換わっているだけで、その形も意味する内容もまったく同じである。

つまり、ローマ3:22における「ピスティス+イエス・キリストの」を、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳すのであれば、ローマ3:3は「ピスティス+神の」となっているだけなので、そちらも「神を信じる信仰」と訳さなければならないということだ。ところが、そちらは「神の真実」としている。新共同訳は、「神の誠実」としている。どちらも、「神の信実」という意味に訳している。これでは訳の一貫性がまったくない。

そもそも、この「神の信実」という表現は、パウロが好んで使った、「神は真実(信実)である」(Ⅰコリント1:9、10:13、Ⅱコリント1:18、Ⅰテサロニケ5:24)を名詞化した言い方であって、それに沿ってローマ3:3を「神の信実」として訳すのであれば、ローマ3:22は「神」の部分が「イエス・キリスト」に置き換わっているだけなのだから、同じパウロの表現法に立ち、ローマ3:22も「イエス・キリストの信実」と訳さなければならない。しかし、そのようには訳されていないのである。

この訳の一貫性を問題にし、そのことを表舞台に引きずり出したのが20世紀を代表する神学者カール・バルトであった。彼の書いた「ローマ書講解」では、ローマ3:3は「神の信実」としてしか訳せない以上、ローマ3:22も同じように訳すべきとした。そこで彼は、「イエス・キリストを信じる信仰」という従来の訳を廃棄し、ローマ3:22を「神の信実(treue(独))」として訳した。このことが波紋を呼んだので、彼は「ローマ書講解」の第2版の序で、なぜそのように訳したのかを説明している(参照:『ローマ書講解』[上]平凡社 37、38ページ)。

また、20世紀を代表する神学者パウル・ティリッヒは、訳以前の問題として、「信仰による義認」の伝統的な解釈を批判。それは、あたかも「信仰」は人間が義認をそれによって勝ち得る行為であるかのごとき印象を与えるからという(参照:『組織神学 第二巻』新教出版社 226ページ)。つまり、新しき存在(キリスト)の力の中に引き入れられる「救い」が先であり、「信仰」はあとになるとした。神の義の原因は「信仰」ではなく、神からの「恩恵」にあるとした(参照:『組織神学 第三巻』新教出版社 281~287ページ)。

少し専門的な話になってしまったが、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳すのはおかしいということを理解してもらえたなら幸いである。正しくは、「イエス・キリストの信実」となる。ならば、「イエス・キリストの信実」とは何を意味するのだろう。

(4)「イエス・キリストの信実」

「信実」(ピスティス)とは、信頼を呼び起こす「偽りのない愛」を意味する。だとすると、イエス・キリストの「信実」(ピスティス)は、一体誰に対する「偽りのない愛」なのだろうか。それは「神」に対してである。神は三位一体の神であり、互いが絶対的な信頼関係で結ばれているから必然的にそうなる。だから人として来られたキリストは、神の御姿であるのにご自分を無にし、人間と同じようになり、「偽りのない愛」をもって神に従われた。そうした「神」に対するイエス・キリストの「信実」を、パウロは次のように教えている。

「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました」(ピリピ2:6~9)

すなわち、「イエス・キリストの信実」である「偽りのない愛」は、「イエス・キリストの十字架」を指している。私たちはこの「信実」のおかげで義とされ、イエス・キリストに接ぎ木される。その結果、誰であれ「イエス・キリストは主である」と告白して、父なる神をほめたたえられる。ゆえに、パウロは続けてこう述べている。

「それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、ひざをかがめ、すべての口が、「イエス・キリストは主である」と告白して、父なる神がほめたたえられるためです」(ピリピ2:10、11)

パウロはここで、十字架にまで従われた「イエス・キリストの信実」が人を救い、人は「イエス・キリストは主である」と告白できるようになることを教えている。ということは、イエス・キリストの「信実」である十字架は、「神」に対する「偽りのない愛」であったと同時に、人を救うための「人」に対する「偽りのない愛」でもあったことになる。

「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)

人はその「信実」のおかげで義と認められ救われるので、パウロは続けてこう述べている。

「ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのは、なおさらのことです」(ローマ5:9)

このように、「イエス・キリストの信実」とは「イエス・キリストの十字架」を指している。そうであれば、「信仰による義認」の根拠とされてきた一連の御言葉はどれも、「イエス・キリストを信じる信仰」によって義とされ救われるという話ではなく、「イエス・キリストの十字架」にあって義とされ救われるという話であったことになる。そうであるからこそ、パウロは明確にこう教えている。

「しかし、もし私たちが、キリストにあって義と認められることを求めながら、・・・」(ガラテヤ2:17)

この教えは、この直前で述べた、「キリストの“ピスティス”によって義と認められるためです」(ガラテヤ2:16)を言い換えたものだ。ゆえに、直前で述べた「キリストの“ピスティス”」とは、「キリストの信実(十字架)」を意味する。しかし、この箇所は先に見たように、「キリストを信じる信仰」と訳されていて、まったく筋の通らない訳になっている。このことからも、「キリストの“ピスティス”」は、「イエス・キリストの“信実”」と訳さなければならないことが分かるだろう。それは、まさしく「イエス・キリストの十字架」を意味する。

すなわち、「信仰による義認」を支持するとされてきた御言葉は、どれも支持などしていなかったということだ。話は以上でおしまいとしたいところだが、新改訳聖書第3版を見ると、取り上げた御言葉以外にも「信仰」が「救い」に先行するとした訳がある。「信仰による義認」を再解釈するとなれば、そちらも見ておく必要があるので、もう少し訳の問題に耳を傾けてほしい。

(5)その他の御言葉

新改訳聖書第3版には、次のように訳された御言葉がある。

「聖書はあなたに知恵を与えてキリスト・イエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです」(Ⅱテモテ3:15)

この訳によれば、確かに人は、「キリスト・イエスに対する信仰」によって救われることになる。しかし、「キリスト・イエスに対する」と訳された箇所の原文を見ると、「キリスト・イエスの中にある」となっている。従って、原文通りに訳すと、「キリスト・イエスの中にある信実」となる。つまり、この箇所も、キリスト・イエスの信実(十字架)を介して救われることを教えている。また、新改訳聖書第3版には、次のように訳された箇所もある。

「それは、今の時にご自身の義を現すためであり、こうして神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認めになるためなのです」(ローマ3:26)

ここでは、「イエスを信じる者を義とお認めになる」と訳され、イエス・キリストを信じる「信仰」で救われるとある。しかし、「イエスを信じる者を」と訳された箇所の原文を見ると、それは「イエスの ピスティス」となっている。意味は、「イエスの信実」となる。それに、「~の中から」という意味の前置詞が付いている。

従ってこの箇所は、「イエスを信じる者を」ではなく、「イエスの信実から」となる。「イエスを信じる者を義とお認めになる」ではなく、「イエスの信実からの者を義とする」となる。それはつまり、イエスの十字架の贖(あがな)いによって、神は人を義とされるということを意味する。これも、イエスを信じる「信仰」で救われることは教えていない。「イエス・キリストの十字架」で救われることを教えている。ならば、次の御言葉はどうなるだろう。

「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰(ピスティス)によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です」(エペソ2:8)

この訳だけを見ると、ともするとイエス・キリストを信じる「信仰」で救われるかのような印象を受けてしまう。しかし、ここで「信仰」と訳されている「ピスティス」は、キリストの「ピスティス」、すなわち「イエス・キリストの十字架」を指している。人の「ピスティス」ではない。この箇所は、キリストの「信実」(ピスティス)によって救われることを教えている。なぜそのようなことが言えるのか、それはこの続きの御言葉を見れば分かる。

「キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です」(エペソ2:14、15)

ここには明確に、「イエス・キリストの十字架」によって人が救われることが書かれている。ゆえに、「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰(ピスティス)によって救われたのです」の「ピスティス」は、「イエス・キリストの十字架」を指している。「ピスティス」を「信仰」と訳すから分からなくなってしまうが、原意に忠実に、「信実」と訳せば誤解は避けられる。ならば、次の御言葉はどうなるのだろう。

「彼は【主】を信じた。主はそれを彼の義と認められた」(創世記15:6)

彼とはアブラハムであり、彼は神を信じたことで義とされたという。これはパウロの古い考えを、すなわち律法の行いで義とされ救われるという考えを粉々に破壊した御言葉であり、義とされる教えの核心部分となる。そこで、これに関しては少し詳しい説明がいる。

(6)ローマ書3章

パウロは、アブラハムが神を信じたことで義とされたという出来事を取り上げ、義とされる「信仰」(ピスティス)の話をローマ書4章から展開する。その話の意味を知るには、手前の3章に書かれている内容を正しく把握しておく必要がある。

パウロは3章の前半で、すべての人が罪の下にあって、誰1人として義なる行いなどできないことを述べた。誰1人「律法の行い」では義と認められず、救われないことを述べた。「なぜなら、律法を行うことによっては、だれひとり神の前に義と認められないからです」(ローマ3:20)。これでは誰も救われないので、人が救われるための「神の義」が示されたと言う。「しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によってあかしされて、神の義が示されました」(ローマ3:21)。その「神の義」を説明したのが、先に詳しく見たローマ3:22である。その箇所の正しい意味はこうであった。

「すなわち、イエス・キリストの十字架による神の義であって、それは神の呼び掛けに「応答」するすべての人に与えられ、何の差別もありません」(ローマ3:22 私訳)

このようにパウロは、ローマ書3章においては、「イエス・キリストの信実」による「神の義」の話を展開した。人は神の「恩恵」によって義とされ救われる話を展開した。「イエス・キリストを信じる信仰」による義の話は一切していない。すると、同じローマ書3章にある次の御言葉はどうなのかと思うかもしれない。

「神は、キリスト・イエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。それは、ご自身の義を現すためです」(ローマ3:25)

ここの「信仰による」の「信仰」(ピスティス)は、手前のローマ3:22で述べた、「イエス・キリストの信実(ピスティス)」のことであり、イエス・キリストの十字架による義を指す。なぜなら続きに、「ご自身の義を現すためです」とあるからだ。

他にもローマ書3章には、「信仰の原理」(ローマ3:27)、「信仰による」(ローマ3:28)、「信仰によって」(ローマ3:30、31)とあるが、どの「信仰」(ピスティス)もローマ3:22の話を受けての話となるので、そこに書かれている「信仰」(ピスティス)はどれも、ローマ3:22にあるイエス・キリストの「信実」(ピスティス)を指し示している。ただ、その「ピスティス」には「イエス・キリストの」が省略されているにすぎない。従って、ローマ書3章では一貫して「イエス・キリストの信実」、すなわち「イエス・キリストの十字架」による義の話が展開されている。

しかし、いくら「イエス・キリストの信実」によって義とされ救われるといっても、人の側がそれを受け取る必要がある。せっかく神が罪人を義とする「恩恵」を誰の上にも太陽の光のように降り注いでくださっても、それを人の側が受け取らなければ絵に描いた餅になってしまう。そこでパウロは、神の義を受け取る話をローマ書4章から展開する。アブラハムが神を信じ、義とされた話を取り上げ、神の「恩恵」を受け取る話を展開していく。

「聖書は何と言っていますか。『それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた』とあります」(ローマ4:3)

では、義とされたというアブラハムの「信仰」を詳しく見てみよう。それには、アブラハムが義とされたときの出来事から見てみる必要がある。

(7)アブラハムの「信仰」

あるとき、神は幻のうちにアブラハムに臨み、「アブラムよ。恐れるな。わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい」(創世記15:1)と言われた。それに対してアブラハムは、「神、主よ。私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。・・・」(創世記15:2)とつぶやいた。神が言われた、「あなたの受ける報いは非常に大きい」という「恩恵」の受け取りを拒否したのである。

そこで神は、彼を外に連れ出し、「さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい」(創世記15:5)と言われた。さらに、「あなたの子孫はこのようになる」(創世記15:5)と言われた。この言葉によって、アブラハムは自らの不信仰に気付いた。罪深い自分に気付いた。そして言った。「信じます」と。今度は神の「恩恵」を拒否せず、受け取ったのである。神はそれをご覧になり、アブラハムは義と認められたという。「彼は【主】を信じた。主はそれを彼の義と認められた」(創世記15:6)。すなわち、義とみなされた「アブラハムの信仰」とは、ただ神の「恩恵」を受け取るというものであった。

パウロは、このアブラハムの出来事に、人が義とされる「型」を見いだしたのである。それは、キリストが「信実」(十字架)をもって人を義とするから、人はそれをただ受け取ればよいというものであった。神の信頼を呼び起こす人の「信実」(ピスティス)は、神が下さるという「恩恵」をただ受け取ることだと、神から教えられたのである。そこでパウロは、義を受け取るという人の「ピスティス」を、「ピスティスの義」と呼んだ。それを日本語の聖書は「信仰の義」と訳した。この「信仰の義」の話を、パウロはローマ書4章から展開する。

「何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです」(ローマ4:5)

「彼は、割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として、割礼というしるしを受けたのです」(ローマ4:11)

「というのは、世界の相続人となるという約束が、アブラハムに、あるいはまた、その子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです」(ローマ4:13)

「また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです」(ローマ4:24)

「ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています」(ローマ5:1)

このように、パウロはローマ書3章で人を義とする「イエス・キリストの信実」を語り、ローマ書4章からは、その義を受け取る人の側の「信仰の義」を語った。アブラハムが義とされたとするアブラハムの「信仰」を語った。それは、神の「恩恵」を拒むのではなく、ただ受け取ることであった。そのことを、神の呼び掛けに「応答」するという。そうであれば、イエスが言われた救いの教えとも完全に一致する。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は(応答をする者は)生きるのです(キリストの十字架によって救われるのです)」(ヨハネ5:25) ※( )は筆者が意味を補足

イエスは明確に、神との結びつきを持たない「死人」が神の呼び掛けを聞き、それに「応答」すれば救われると言われた。そして救われたなら、「永遠のいのち」であるイエス・キリストにつぎ合わされるので、イエス・キリストを知るようになると言われた。

「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです」(ヨハネ17:3)

すなわち、神の呼び掛けに「応答」する「救い」が先であり、イエス・キリストを信じる「信仰」はあとになる。「救い」が先で、そのあとイエス・キリストを信じる「信仰」が「救い」の証印となり、人は洗礼を受ける。だからパウロは、先に見たローマ書4章で次のように教えていた。

「彼は、割礼(洗礼)を受けていないとき信仰(応答)によって義と認められたことの証印として、割礼(洗礼)というしるしを受けたのです。それは、彼が、割礼(洗礼)を受けないままで信じて(応答して)義と認められるすべての人の父となり、また割礼(洗礼)のある者の父となるためです」(ローマ4:11、12) ※( )は筆者が意味を補足

ここでパウロは、割礼とは、神から義と認められたことを知る証印だと言い切っている。それは、今日における洗礼に相当する。なぜなら洗礼は、信仰の告白をもって神から義とされたことを知る者が、その証印として受ける儀式であるからだ。パウロはここで、割礼(洗礼)は、義と認められる「救い」のあとになると言い切っている。そうなると、イエス・キリストを信じる信仰の告白が「救い」に先行するという「信仰による義認」は、まったく行き場を失ってしまう。そこで、再解釈の必要が出てくる。

(8)「信仰による義認」の再解釈

見てきたように、人が義とされる原因が人の信仰告白にあるとする御言葉は、どこにもない。聖書は一貫して、義とされ救われる原因は、イエス・キリストの十字架という「信実」にあり、それは神の「恩恵」であることを教えている。ただ、ローマ書4章には「信仰の義」という教えがあることから、「救い」が「信仰」に先行するという誤解が生まれてしまった。その誤解から、「イエス・キリストのピスティス」は「イエス・キリストの信実」ではなく、「イエス・キリストを信じる信仰」と訳され続け、「信仰による義認」の根拠とされてきた。

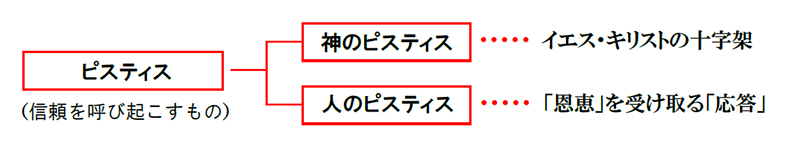

しかし、見てきたように、ローマ書4章における「信仰の義」の「信仰」(ピスティス)は、イエス・キリストを信じる信仰ではない。それは、神の「恩恵」を受け取る信仰であり、神の呼び掛けに対する「応答」を指す。神に対する善なる行為でも、神を求める行為でもなく、ただ神から差し出された「恩恵」を受け取るだけのことを意味する。しかし、それが神の信頼を呼び起こすことだとパウロは神に教えられたので、それを「ピスティス」と言った。同時にパウロは、人を義とする「イエス・キリストの十字架」に対しても、「ピスティス」という言葉を使った。

つまり、パウロは「ピスティス」という言葉を、異なる2つの意味で使ったのである。1つはローマ書3章にあるように、私たちを義とするイエス・キリストの十字架を指して「ピスティス」と言い、もう1つはローマ書4章にあるように、その「恩恵」を受け取る「応答」を指して「ピスティス」と言った。

従って、こうした違いを考慮するのであれば、「ピスティス」が「神のピスティス」を指す場合、それは「信実」と訳し、「人のピスティス」を指す場合、それは「応答」と訳すのがよい。そうすれば混乱は避けられる。例えばローマ書4章の「信仰の義」は「応答の義」とすれば、誤って解釈されてきた「信仰による義認」は正しい場所に戻れる。しかし、現状は「信仰の義」と訳されてしまっている以上、それで話を進める。

このように、神の「恩恵」である「救い」が先であって、イエス・キリストを信じられる「信仰」はあとになる。ゆえに、「信仰」が先行するという意味での「信仰による義認」は廃棄し、聖書の支持が得られる「信仰による義認」にしなければならない。それはこうなる。

「神の義は、受け取りさえすればよい」

「受け取る」とは、アブラハムが義とされたとする「信仰」を指すので、これを「信仰による義認」という。そういう意味で使うのであれば聖書の支持が得られる。

また、人は義とされ救われたなら、「永遠のいのち」であるイエス・キリストにつぎ合わされるので、イエス・キリストを知るようになる。「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです」(ヨハネ17:3)。そのことで、イエス・キリストを信じますという信仰の告白ができるようになり、自分が義とされ救われたことが自覚できるので、「信仰による義認」は次のようにも再解釈できる。

「人はイエス・キリストを信じる信仰で、義とされた自分を知るようになる」

この解釈は、イエス・キリストを「信じる者」は、すでに「永遠のいのち」を得ているということを前提とするものであり、イエスが言われた教えに由来する。

「はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている」(ヨハネ6:47 新共同訳)

「信仰による義認」を、以上のような意味に再解釈すれば問題ない。1つは、神の義は、ただ受け取ればよいという意味に。もう1つは、神の義は、イエス・キリストを信じる信仰によって知るようになるという意味に。「信仰による義認」をそうした意味で使うのであれば、聖書の支持は得られる。先に再解釈した「予定説」とも一致し、何よりも、前回の「救い」の話と完全に一致する。では、最後のまとめをしよう。

「希望」がある

神が誰を救うのかをあらかじめ決定しているという「予定説」が正しければ、この世界で伝道することの意味が失われる。それは、すでに滅びる人が決定されているということでもあり、これでは希望がない。人は、神の定めた運命を前に諦めるしかない。

また、神はイエス・キリストを信じるという信仰の告白をした者を義とし、救うとする「信仰による義認」が正しければ、信仰の告白が能力的にできない障がい者や乳幼児、さらにはイエス・キリストのことを聞いたことのない者、そうした人たちは最初から救いの外に置かれることになる。

しかし聖書は、そうした「予定説」も「信仰による義認」も、まったく支持していないことが分かった。聖書が教えているのは、誰であれ救われる機会を持っていて、神が人を救うということである。神は人の「魂」に「義を受け取りなさい!」と呼び掛けるので、人はそれを受け取りさえすれば救われるということを一貫して教えている。

この神の呼び掛けは神の「霊」で行われ、「霊」である「魂」がそれを受ける形でなされる。そのおかげで、重度の障がい者であっても、乳幼児であっても、キリストのことを聞いたことのない者であっても、誰であれ救われる機会を持つことができる。聖書は、こうした御言葉が聞けない人たちをひとくくりにして「異邦人」と呼び、「異邦人」であっても「魂」は神の呼び掛けを聞くことができるので、「応答」することで義と認められる可能性を持っていることを教えている。そのことの「型」が、まさにアブラハムであった。

「聖書は、神が異邦人をその信仰(応答)によって義と認めてくださることを、前から知っていたので、アブラハムに対し、『あなたによってすべての国民が祝福される』と前もって福音を告げたのです」(ガラテヤ3:8) ※( )は筆者が意味を補足。なお、「信仰」と訳された「ピスティス」は「応答」を意味すると同時に、この場合は「イエス・キリストの信実」も意味する。

このように、聖書は従来の「予定説」と「信仰による義認」を支持しない。誰に対しても救いの「希望」があることを教えている。また、救いは神の働きであり、救われたことを自覚させるのがイエス・キリストを信じる信仰の告白であることも教えている。

「なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです」(ローマ10:9)

「あなたは救われる」とは、救いの自覚に至るという意味である(参照:福音の回復(44)後編)。この御言葉も「救い」が先で、「信仰の告白」があとになることを教えている。ということは、「信仰の告白」ができないまま亡くなられた人たちでも救われている可能性があるということになる。「信仰の告白」ができないまま亡くなった人であっても、そこには「希望」が残されていることになる。それゆえ、亡くなった人たちのことは心配しないで神に委ねればよい、というのが「神の福音」になる。

今回のコラムは前回の「救い」の話を神学的に裏付ける難しい話になってしまったが、それは一重に、聖書が教える「救い」の話には「希望」があることを知ってもらい、心配しないで神に委ねてもらいたかったからである。前回述べた救いに関する「希望」は、決して希望的な観測ではなく、聖書の教えに根差した「神の福音」であることを知ってもらいたかったので、少し専門的な話をさせてもらった。

ルターの宗教改革から、今年はちょうど500年がたつ。人は信仰によって救われるとした「信仰による義認」が提唱され、もう500年がたつ。当時は教会を改革するために、信仰によって救われるという単純な話が必要であり、そのことで確かに教会は新しい一歩を踏み出すことができた。さらに、人は救われることの不安からも解放された。

しかし、その後、「救い」に関する新たな問題が噴出し、また聖書の理解や人の理解がさらに成熟してきたために、従来の意味での「信仰による義認」では堪えられなくなった。そこで、再解釈を余儀なくされ、「信仰による義認」に新たな息吹を吹き込む試みがなされてきた。イエスが「律法」を再解釈し、そこに新しい息吹を吹き込んだように。

今回のコラムは、まさしく新たな息吹を吹き込む試みをさせてもらった。この息吹であれば、新たに噴出した「救い」に関する問題も解決するし、人々が今まで抱いてきた「救い」に対するさまざまな疑問も解ける。それにより、より多くの人が「神の福音」を受け入れられるようになり「希望」を持つことができる。そうなることを心から願い、今回のコラムを書かせてもらった。

◇