これはどういうこと?

クリスチャンに宛てて書かれた第一ヨハネの手紙に、次のような御言葉がある。

「もし、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません」(Ⅰヨハネ1:8)

「もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです」(Ⅰヨハネ1:10)

この御言葉によると、クリスチャンが「罪はない」と言ったり、「罪を犯してはいない」と言ったりするなら、それは自分を欺いているという。ところが、同じ第一ヨハネの手紙には次のような御言葉もある。

「だれでもキリストのうちにとどまる者は、罪を犯しません」(Ⅰヨハネ3:6)

「だれでも神から生まれた者は、罪を犯しません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです」(Ⅰヨハネ3:9)

今度は一変して、クリスチャンならば罪を犯さないという。というより、「神から生まれた者」、すなわちクリスチャンであれば、罪を犯すことなどできないと断言する。同じヨハネ第一の手紙の中で、片やクリスチャンは「必ず罪を犯す!」といい、片やクリスチャンは「絶対に罪を犯さない!」というのである。「これはどういうこと?」と、当然思うだろう。

2つの罪

もし、「罪」という言葉を同じ「罪」を指して使っているのであれば、これは明らかに矛盾する。そこで、さらに同じヨハネ第一の手紙を読み進めていくと、次のような御言葉に出会う。

「だれでも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために、死に至らない罪を犯している人々に、いのちをお与えになります。死に至る罪があります。この罪については、願うようにとは言いません」(Ⅰヨハネ5:16)

この御言葉は罪を2つに分類する。「死に至らない罪」と「死に至る罪」に分けている。ということは、「必ず罪を犯す」(Ⅰヨハネ1:8)という罪と、「罪を犯しません」(Ⅰヨハネ3:6)の罪は、どちらかが「死に至らない罪」であり、どちらかが「死に至る罪」を指していると考えられる。そうであれば、別々の罪ということで納得がいく。ならば、その場合、どちらがどちらの罪を指しているのだろう。

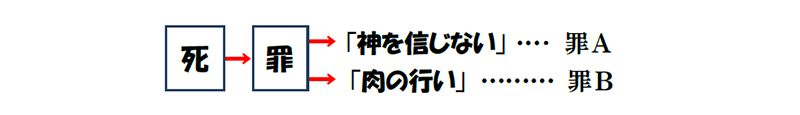

まず「死に至る罪」だが、キリストを否定し、「救いの恵み」を拒むと死に至ってしまうので、「死に至る罪」とは、ひと言で言うならキリストを否定することだと分かる。キリストを否定することなど、クリスチャンになった者であれば決してできないので、「罪を犯しません」(Ⅰヨハネ3:6)の罪が、「死に至る罪」を指していることが分かる。この罪を便宜上、「罪A」と呼ばせてもらおう。

であれば、もう一方の罪が「死に至らない罪」となる。いわゆる、神の律法に違反する行為であり、この罪を便宜上、「罪B」と呼ばせてもらおう。こちらはクリスチャンでも犯してしまうので、「もし、罪はないと言うなら」(Ⅰヨハネ1:8)の罪は、「罪B」になる。

このように、同じ「罪」という言葉であっても、それの意味する内容が「罪A」の場合もあれば「罪B」の場合もある。しかし、そのことを知らないと、罪を取り除く「神の福音」に誤解が生じる。例えば、「だれでもキリストのうちにとどまる者は、罪を犯しません」(Ⅰヨハネ3:6)の罪を「罪B」として捉えてしまうと、「神の福音」は律法に違反しなくなった者が救われる福音になってしまう。そうならないためにも、「罪」に対する理解は大変重要になる。

そこで今回は、「罪」の理解を深めるために「罪の源流」を探ってみたい。源流が分かれば「罪」の姿も鮮明になり、どうして罪を「死に至らない罪」と「死に至る罪」に分類するのかも分かるようになる。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【罪の源流を探る】

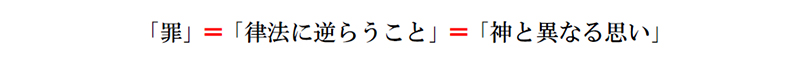

(1)罪の定義

最初に、罪の定義をしておこう。聖書は、「神の律法」に逆らうことを罪とする。「罪とは律法に逆らうことなのです」(Ⅰヨハネ3:4)。この定義で気を付けなければならないことは、「律法に逆らうこと」とは、律法に逆らう「行為」に至らせる「思い」も含まれるということだ。そうした「思い」を抱けば、その時点で罪を犯したと見なされる。そのことは、イエスの次の言葉を見ればよく分かる。

「しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです」(マタイ5:28)

従って罪とは、「神の律法」に逆らう「思い」、すなわち「神と異なる思い」だということになる。「神と異なる思い」を「肉の思い」ともいうが、これが神に反抗する罪だと聖書は教えている。「というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです」(ローマ8:7)。

では、罪の定義ができたところで、罪となる「神と異なる思い」は、日頃のどのような思いを指すのか、その実体を探ってみよう。

(2)罪の実体

「神と異なる思い」は神の思いに反抗するので、それは当然、神の思いを書き記した御言葉をふさぐ働きをする。どんな思いが御言葉を著しくふさいでしまうのか、その実体が分かれば罪の実体も見えてくる。このことは大変重要なので、かつてイエスは、その実体を種蒔(ま)きの譬(たと)えで詳しく説明された。

「また、いばらの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ばない人のことです」(マタイ13:22)

「御言葉をふさぐ」働きをしているのは、「この世の心づかい」と「富の惑わし」だとイエスは言われた。これと並行記事のマルコの福音書4:19には、それに加え、「いろいろな欲望」とある。ルカの福音書8:14では、「この世の心づかい」と「富」と「快楽」とある。これらを総合すると、「御言葉をふさぐ」のは、「この世の心づかい」と「富の惑わし」と「欲望、快楽」になる。実は、イエスが言われた順番には意味があるが、そのことについては後述する。

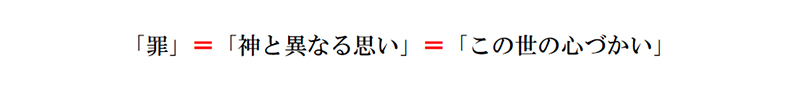

ともあれ、罪とは「神と異なる思い」であり、それは「御言葉をふさぐ」働きをするが、イエスはその実体を、「この世の心づかい」と「富の惑わし」「欲望、快楽」だと言われた。そして、「この世の心づかい」を罪の実体の筆頭に挙げられた。

しかし、「罪」が「この世の心づかい」だと言われても、すぐには納得がいかないだろう。逆に、「この世の心づかい」は良いことであって、それが罪だとはとても考えられないのではないだろうか。そこで、なぜイエスが「この世の心づかい」を罪とされたのか、説明しよう。

まず、イエスが言われた「この世の心づかい」の「心づかい」は名詞であり、イエスはその動詞を、「マルタ、マルタ。あなたは、いろいろなことを心配して、気を使っています」(ルカ10:41)において使われた。「気を使っています」が動詞に当たる。このことから、イエスの言われた「この世の心づかい」とは、人に対し「気を使うこと」だと分かる。要は、「おもてなしの心」ということになる。

これは相手のことを思う良いことのように思えるが、実はそれを通して自分が良く思われ、周りから愛されようとする思いが大いに潜んでいる。良く思われることで、特別な存在になろうとする試みが隠れている。そのことは、自分の胸に手を置いて考えればすぐに分かるだろう。つまり、「この世の心づかい」の本質は、神のことではなく、自分のことを第一に思う思いであり、神の律法の頂点に君臨する「愛せよ」(ガラテヤ5:14)に真っ向から逆らっている。故にイエスは、「この世の心づかい」を、神の律法に逆らう「罪」の筆頭とされた。このことは、イエスがペテロに言われた警告からも分かる。

「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マタイ16:23)

ペテロは「この世の心づかい」のせいで神のことを思わず、人のことを思っていたので、イエスは「下がれ。サタン」と言われた。無論、「下がれ。サタン」とは、最も良くない思いを抱いていることを教えるための隠喩(いんゆ)である。この隠喩からも、罪となる「神と異なる思い」の筆頭は「この世の心づかい」であることが分かる。

当然ながら、人から良く思われようとする「この世の心づかい」は、誰が良く思われるかという競争をもたらす。競争は互いを比べさせ、嫉妬を抱かせる。そのことは最悪、殺人という行為にまで発展する。実際アダムの息子、カインは弟に嫉妬し殺してしまった。まことに人が犯すさまざまな罪の行為の根っこには、人から良く思われようとする「この世の心づかい」が横たわっているのである。

このように、罪とは「神と異なる思い」であり、それは御言葉をふさぐ働きをし、その働きをする筆頭が「この世の心づかい」となる。「この世の心づかい」こそが、罪の実体となる。ならば、「罪」である「神と異なる思い」は一体どこから来たのだろう。人は神に似せて造られたのに、どうして神に逆らう思いを抱くようになったのだろうか。人はこの疑問を解くために、さまざまな試行錯誤を繰り返した。少しその話をしておきたい。

(3)人の「欲」が原因

人は神に似せて造られたのに、どうして「神と異なる思い」を持つことができたのか。この疑問を解くための1つの試みは、「神と異なる思い」は人の「欲」から出たとするものだった。神に似せて造られたけれども、「欲」が「神と異なる思い」をはらませたとした。人は「欲」がはらむことで罪を犯すという「経験」を持っているので、そのように考えた。聖書にも、「欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます」(ヤコブ1:15)とあるから、なおさらそのように思えてしまう。

しかし、「神と異なる思い」が人の「欲」から出たとなれば、神も罪を犯すことになってしまう。というのも、人は神に似せて造られたからだ。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)。つまり、人の持つ「欲」は神の持つ「欲」の影となるので、その「欲」が「神と異なる思い」をはらませるとなれば、神の中にある「欲」も「神と異なる思い」をはらませることになってしまう。だが、神から出る思いはすべて「神の思い」なのであって、神から「神と異なる思い」など出てきようがない。従って、この試みでは論理矛盾が生じる。

それだけではない。「欲」が罪となる思いを生むとなれば、「欲」を備えさせた神が「罪」の創造者になってしまう。罪を犯している者は神から出たということになる。これは、「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(Ⅰヨハネ3:8)という教えと完全に矛盾する。

そもそも、「欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます」(ヤコブ1:15)という御言葉は、人が罪の行為に至る流れを述べているだけであり、どうして「欲」がはらむかについては言及していない。「欲」がはらめば確かに悪い行為に至るが、問題は「欲」がどうしてはらむのかである。故に、この試みは失敗した。では、別の試みを見てみよう。それは人の「意志」を、「神と異なる思い」の出所とした。

(4)人の「意志」が原因

この試みでは、人の「意志」が「神と異なる思い」を選択するとした。人は神に似せて造られたけれども、自由な「意志」が「神と異なる思い」を選んでしまうとした。確かに、人は自らの「意志」で「神と異なる思い」を選択する。そうした「経験」を持っているため、この試みは説得力があるように聞こえる。

しかし、この試みには大きな見落としがある。それは、人の「意志」が何かを選択するには、先に選択するものがなければならないということだ。「意志」というのは選択する決断であって、それ以上でも以下でもない。従って、先に「神と異なる思い」がなければ選択のしようがないのである。

例えば、テレビのない時代、一体誰がテレビを買うという選択ができただろう。自らの「意志」でテレビを買うことを選択したければ、先にテレビの存在が不可欠となる。同じように、「神と異なる思い」が先に存在していなければ、人の「意志」はそれを選択することなどできないのである。となると、「神と異なる思い」はどこから来たのかという話に逆戻りしてしまう。それは、人に備えられた「欲」から来たというのであれば、先に見た試みと同じ問題にぶつかってしまう。あるいは、人が暮らす世界には「神と異なる思い」が存在していたとなると、その世界を造られた神が罪の創造者になってしまう。

このように、人は「意志」に答えを見いだそうとしたが、納得のいく答えを見いだせなかった。他にもいろいろと試みられてきたが、どの試みも失敗に終わった。失敗の原因は、ひとえに人の「経験」に頼ったことにある。以前コラムで、人の積み上げてきた「経験」が自らを惑わす話をしたが、特に、「罪」の理解においては惑わされてしまう(参照:福音の回復(6))。そこで、人の「経験」を頼らないで、聖書から答えを見いだしてみたい。実は、人が「神と異なる思い」を抱くようになった経緯を聖書は詳しくつづっている。それを読めば、「神と異なる思い」の出所も分かる。

(5)「神と異なる思い」の出所

アダムとエバのケース

アダムとエバは、キリストの器官として造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。そのため、人は神と「1つ思い」で結ばれていた。これが人であり、人は「神と異なる思い」など抱きようがなかった。

ところが、悪魔は蛇を使って「神と異なる思い」をエバに持ち込んだ。「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(Ⅱコリント11:3 新共同訳)。そして、エバからアダムに「神と異なる思い」が持ち込まれた。その様子が聖書にはつづられている(創世記3:1~7)。

このことから、アダムとエバの場合における「神と異なる思い」の出所は「悪魔」であったことが分かる。ならば、私たちの場合はどうなのだろう。それは、「神と異なる思い」を食べてしまったアダムとエバに起きた変化を見れば分かる。

私たちのケース

「神と異なる思い」を食べてしまうと、当然、神との間にあった「1つ思い」の関係は維持できなくなるので、人は神との結びつきを失う。そうなれば、人はキリストの器官として造られていたので、本体であるキリストとの結びつきを失って「死ぬ」ことになる。これが神の言われた、「それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)という出来事であり、人における「死」とは、神との結びつきを失うことを指していた。実は、この変化が、私たちの場合の「神と異なる思い」の出所となった。なぜそうなるのか、簡潔に説明しよう。

人は神との結びつきを失えば、自分の姿しか意識できなくなる。体の器官は、自分の属していた体から分離してしまうと、自分の姿しか認識できなくなるのと同じだ。その様子を聖書は、「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」(創世記3:7)とつづっている。

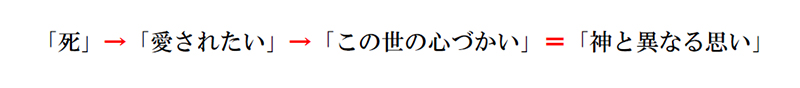

そうなると、人は神の愛が見えなくなるので「不安」に襲われる。その「不安」は、こんな姿だから愛されないという思いになり、意識するようになった自分の姿に「恐れ」を抱かせる。「恐れ」を抱けば、人は必死になって「恐れ」を取り除こうと、何かで自分を装い、愛される姿になろうとする。聖書はそうした様子を次のようにつづっている。

「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

アダムとエバは自分たちの姿を「恐れ」、「愛されたい」という願望を抱き、少しでも自分を着飾って良く思われようとしたのである。この行為こそ、イエスの言われた「この世の心づかい」の原型であって、「神と異なる思い」による行為となる。神の律法である「愛せよ」に逆らう罪となる。すなわち、神との結びつきを失う「死」が「愛されたい」と願望を人に抱かせ、それが私たちにおける「神と異なる思い」の出所となった。

実は、「死」が抱かせた「神と異なる思い」は「愛されたい」だけではなかった。他にもあった。それを続けて見てみよう。

(6)「死」がもたらした変化

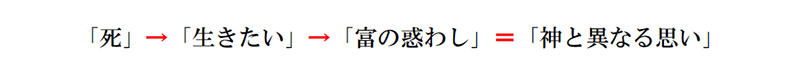

人は神との結びつきを失ったことで、そもそも生きられなくなった。器官は「体」を離れては生きられないように、人も生きられなくなった。すなわち、人は苦労しながら生き、やがて土に帰るしかない体になったのである。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。その体のせいで、人はさまざまな病気に苦しむことになり、やがて訪れる「肉体の死」に怯(おび)えることになった。

このことは人に「死の恐怖」を覚えさせ、「生きたい」という強い願望を抱かせた。少しでも安心して生きられるよう衣食住の確保へと奮闘させ、生きるために必要な「富」をむさぼらせた。それは、今の私たちを見ればよく分かるだろう。私たちは「死の恐怖」から「生きたい」という強い願望を持ち、「富」をむさぼり、それでもって自らの命の安全を確保しようとするからだ。

言うまでもないが、こうした思いは争いを引き起こさせ、イエスの言われた「富の惑わし」となる。つまり、神との結びつきを失う「死」は、2つ目の「神と異なる思い」となる、「生きたい」という願望を抱かせたのである。

話はこれだけではなかった。というのも、人はいくら「この世の心づかい」や「富の惑わし」に生き、安心と安全を確保したところで、神との結びつきを失ったことで生じた「不安」から逃れることも、やがて訪れる「肉体の死」を避けることもできなかったからだ。人はそのことを感じ取っていたので、何としてもその事実から目を逸らそうと必死になった。そのことが「欲望」の追求、「快楽」のむさぼりを生んだ。ここに、3番目の「神と異なる思い」が誕生する。

このように、イエスが言われた「御言葉をふさぐ」罪、すなわち「神と異なる思い」は、人に入り込んだ「死」が出所になっていた。神との結びつきを失うという「死」が「愛されたい」という願望を持たせたことで「この世の心づかい」が誕生し、また「生きたい」という願望も持たせたことで「富の惑わし」が誕生し、さらには「欲望、快楽」も誕生した。故に、イエスは「御言葉をふさぐ」罪の実体の順番を、「この世の心づかい」を筆頭に挙げ、次に「富の惑わし」、次に「欲望、快楽」とされたのである。

すなわち、「神と異なる思い」は人の「欲」から出たのでも、ましてや人の「意志」から出たのでもない。私たちが抱く「神と異なる思い」は、「死」から出たのである。罪の行為へとつながる「欲」は、ほかでもない「死」に支配された「この世」から出ていた。

「すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです」(Ⅰヨハネ2:16)

(7)罪とは死である

見てきたように、アダムが犯した罪に伴い、神との結びつきを失う「死」が入り込み、この「死」を通して、人は「愛されたい」「生きたい」という願望を持つようになった。これが「神と異なる思い」の始まりであり、その結果、すべての人が罪を犯すようになったのである。創世記は、その経緯を丁寧につづっている。そして新約聖書は、つづられた経緯を次のようにまとめた。

「それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった」(ローマ5:12 私訳 参照:福音の回復(34))

ここでは、人は「死」に支配されたことで、「罪」が人のうちに君臨するようになったことが述べられている。そうであるから、この続きに、「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)とある。直訳すると、「罪が、死の中で君臨したように」となり、人に入り込んだ「死」のとげが、私たちの「罪」になったことを言い表している。この一連の御言葉はパウロが神の霊感によって書いたものであるが、彼は別の手紙では、簡潔に次のように記している。

「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)

また、その「死」は悪魔の仕業によって生じたことから、聖書は罪を犯す者を悪魔から出たという。「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(Ⅰヨハネ3:8)。すなわち、アダムの場合は悪魔が原因で「神と異なる思い」を抱くようになったが、私たちの場合は「死」が原因で抱くようになったということだ。聖書は一貫して、その事実を教えている。

ということは、罪となる「神と異なる思い」は初めから私たちの中にあったわけではなく、「死」と一緒に、あとから住み着いたことになる。罪は「私ではなく」、「住み着いた」ものということになる。だからパウロは、次のように告白した。

「ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。・・・もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です」(ローマ7:17~20)

となれば、罪は個人の問題ではなく、死という構造的な問題になる。譬えて言うなら、罪は死という病原菌によって発病した「病気」という扱いになる。そうであるからイエスは、「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)と言われた。

このように、「罪の源流」は「死」であり、私たちにおける「罪」は、まさに「死」を指している。「死」の働きが「罪」であって、「罪」と「死」は同じ事柄を意味する。故に、「罪人」のことを「死人」という。罪を犯す者を死んでいるという。「あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者であって」(エペソ2:1)。

このことが分かれば、冒頭で述べた「死に至らない罪」と「死に至る罪」(Ⅰヨハネ5:16)が見えてくる。「死に至らない罪」とは「赦(ゆる)される罪」ということであり、「死に至る罪」とは「赦されない罪」ということになるが、どうして「罪」をそのように分類するのか、その理由も見えてくる。では、ここからは「2つの罪」について見ていくことにしよう。そうすれば、「罪」を取り除く「神の福音」もよく見えるようになる。

【2つの罪】

(1)「赦される罪」-死に至らない罪-

罪の原因となった「死」は、私たちの与(あずか)り知らないところでの出来事であった。故に、イエスは罪を裁かれない。世を裁くためではなく、私たちを救うために来られた。

「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです」(ヨハネ12:47)

ここでイエスは、「神の律法」に聞き従わなくても裁かないと断言された。盗むな、殺すな、偽証するな、姦淫するな、等々の教えに従わなくても、神は裁かないという。こうした罪を「罪B」と呼んだが、「罪B」は赦されるという。ここに、「赦される罪」という分類が誕生する。「罪B」は、私たちの与り知らない「死」から来たのでそのような扱いになる。これが「死に至らない罪」(Ⅰヨハネ5:16)である。では、なぜ「罪B」は神に裁かれないのか、もう少しその理由を見てみよう。

人はアダム以降、神との結びつきを失う「死人」となった。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)。そこで聞くが、「死人」に罪を問うことができるだろうか。言うまでもないが、そんなことはできない。「死人」に対して問える罪など何もない。すでに死んでいる以上、何を問うてもまったく意味がないからだ。神が「死人」に対してできることは1つしかない。それは罪を問うことではなく、死から救い出すことだけである。故に、神は「死人」が生きる者になることを最も喜ばれる。このことは、イエスの言われた放蕩(ほうとう)息子の譬えを見れば分かる。

イエスは譬えの中で、人が救われるさまを、「この息子は、死んでいたのが生き返り」(ルカ15:24)と言われた。それをどれだけ喜ぶかということを教えられた。同時に、息子は死んでいたので、彼の犯した罪を一切問わなかった様子も語られた。すなわち、私たちは死んでいるので罪を問われないのである。「神の律法」に聞き従わなくても裁かれない。これが、「罪B」が裁かれないことの理由である。

このように、人が犯す「罪B」は、人ではなく「死」に原因があるので「赦される罪」となり、神は裁かれないと言われる。「死人」が犯す罪なので、罪は問われない。ならば、「死人」に問われる罪は存在しないのだろうか。いや、1つだけ存在する。人が「死人」となったこと故に問われる罪がある。では、「死人」故に問われる罪を見てみよう。

(2)「赦されない罪」-死に至る罪-

神は、「死人」に対し罪を問うことはできない。死んでいるので、何もできない。しかし、神だからこそ「死人」に対してできることが1つだけあった。それは、「死人」を「死」から救い出すことである。罪の原因は「死」にあるので、「死」から救い出すことは罪からの解放も意味した。

そこでイエス・キリストは、「死」が私たちの与り知らないところで入り込んだことなので、自らも私たちの与り知らないところで十字架にかかり、「死」を滅ぼされた。誰であれ、無条件で救ってくださる「救いの恵み」を完成してくださった。「キリストは死を滅ぼし、福音によって、いのちと不滅を明らかに示されました」(Ⅱテモテ1:10)。となれば、「死」がアダムによって支配するようになったのだから、なおのこと、この「救いの恵み」はイエス・キリストによって人を支配するようになる。

「もしひとりの違反により、ひとりによって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物(たまもの)とを豊かに受けている人々は、ひとりのイエス・キリストにより、いのちにあって支配するのです」(ローマ5:17)

この「救いの恵み」は、誰であれ「死」を無条件で受け取ったように、誰であれ、無条件で受け取ることができる。これが「神の福音」の根幹をなす。故に、聖霊なる神は、誰の「魂」であれ、この「救いの恵み」を受け取るように呼び掛けられる。それはまるで、誰の上にも分け隔てなく降り注ぐ太陽のように。「天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです」(マタイ5:45)。こうした神の呼び掛けがあるので、それを聞いて「救いの恵み」を受け取る者は、「死人」から「生きる者」になれる(参照:福音の回復(44))。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)

ということは、「死人」が聖霊の呼び掛けを無視し、「救いの恵み」を受け取らなければどうなるだろう。その人は「死人」のままであり、そのまま「土に帰る」(創世記3:19)ことが確定してしまう。イエスはそのことを、次のように言われた。

「しかし、聖霊をけがす者はだれでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められます」(マルコ3:29)

「聖霊をけがす者」とは、聖霊の呼び掛けを無視する者を指し、「とこしえの罪に定められます」とは、「死人」のまま「土に帰る」しかないことを意味する。

このことから、「赦されない罪」が見えてくる。それは、「死人」が御霊なる神の呼び掛けを聞こうとはせず、「救いの恵み」を拒否することだと。これを、「御霊に逆らう冒涜(ぼうとく)」という。その罪を犯せば「死人」の状態が確定することになるので、これを「赦されない罪」という。「しかし、御霊に逆らう冒涜は赦されません」(マタイ12:31)。この罪は死が確定するので、「死に至る罪」(Ⅰヨハネ5:16)ともいう。これが冒頭で述べた「罪A」となる。

このように、罪の原因が「死」であり、なおかつ人は「死」に支配された「死人」故に、問われる罪が存在する。それは、「救いの恵み」を拒否することである。こうして、人の罪は「赦される罪」と「赦されない罪」とに分けられた。前者が、「肉の行い」と呼ばれる「罪B」であり、後者が「救いの恵み」を拒む「罪A」となる。「罪A」を犯せば「死人」であることが確定するので、「死に至る罪」といい、「罪B」である「肉の行い」は人の救いとは無関係なので、「死に至らない罪」という。

余談だが、以前コラムで、「2つの義」について詳しく書いたことがある(参照:福音の回復(46))。神の下さる義には、「救いの義」と「行いの義」があることを説明した。そのことに重ねるなら、「罪A」を取り除かれることが「救いの義」であり、「罪B」を取り除かれていき神への信頼が増し加わり、友と呼ばれるようになることが「行いの義」である。罪が2つに分類されるため、神の義も2つ存在する。では、2つの罪の総括をしよう。

(3)「2つの罪」

新約聖書で「罪」と訳されているギリシャ語は、主に「ハマルティア」[ἁμαρτία]である。「罪A」にしても「罪B」にしても、同じ「ハマルティア」が使われている。というのも、「罪A」にしても「罪B」にしても、それは御心に逆らう「神と異なる思い」であり、心が神に向いていない的外れな状態を意味することに変わりはないからだ。それ故、「標的を射そこなう」という動詞「ハマルタノー」[ἁμαρτάνω]から来た「ハマルティア」を使って、人の「罪」を表現している。

そうした事情から、新約聖書に書かれている罪は、「罪A」を指すことも「罪B」を指すこともある。さらには、両方の意味で用いられることもある。また、「死」の働きが「罪」なので、「死」という意味で使われることもある。従って、その罪がどういう意味で使われているかは文脈で判断していかなければならない。例えば、「罪のからだが滅びて」(ローマ6:6)の「罪」、「自分は罪に対しては死んだ者であり」(ローマ6:11)の罪、「というのは、罪はあなたがたを支配することがないからです」(ローマ6:14)の罪、これらは「死」を指している。同時に「罪A」も指している。

ならば、新約聖書に書かれている「罪」が何を指しているかは、文脈以外では知る術がないのだろうか。1つの目安ならある。「罪」が「死」や「罪A」、あるいは「罪B」と「罪A」の両方を意味する場合、原語では単数形で書かれいることが多い。「罪B」だけを意味する場合は、複数形で書かれていることが多い。

例えばローマ書で見てみると、文脈から「罪B」を指していると思われる箇所はどれも複数形になっている(4:7、7:5、11:27)。ローマ書においては、複数形の罪はこの3カ所しかなく、残りはすべて単数形であり、それを文脈で見ると「死」や「罪A」を指している。あるいは「罪B」と「罪A」の両方を指している。こうした単数、複数という目安はあるが、そうでない場合もあるので文脈から知るしかない。

大事なことは、聖書は「罪」という言葉を異なる意味で使っているということだ。そのことを知っていれば、「罪」に対する聖書の教えを誤解せずに済む。冒頭で見たような御言葉を、誤解せずに読むことができる。「もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです」(Ⅰヨハネ1:10)の罪は「罪B」であり、「だれでもキリストのうちにとどまる者は、罪を犯しません」(Ⅰヨハネ3:6)の罪は「罪A」であることが容易に分かる。

このように、罪の源流が「死」であることが分かると、2つの罪が見えてくる。いずれにしても、私たちの犯す罪は「死」が原因であって、構造的な問題となる。罪は決して個人の問題ではない。故に、死という構造から解放され「神の世界」に移り住めば、人は罪を犯せなくなる。しかし、罪が個人の中から出てきた問題となればどうなるだろう。死のない「神の世界」に移り住んでも、人は罪を犯せることになってしまう。そうなれば、アダムに起きた事件が再現されてしまい、再び人は神との結びつきを失う。「神の世界」は、日々罪と戦う世界になってしまい、これでは罪から贖(あがな)い出されることは永遠にない。

すなわち、神が用意された罪から贖い出される福音は、罪の源流が「死」であるからこそ成立する。それ以外では成立しないのである。故に、最後の敵は「死」となり、それを滅ぼすことで人は罪から完全に贖い出されることを聖書は教えている。

「最後の敵である死も滅ぼされます」(Ⅰコリント15:26)

まことに「神の福音」は、悪魔の仕業である「死」を滅ぼす福音であり、一生涯「死の恐怖」の奴隷となった私たちを解放してくれる福音となる。

「そこで、子たちはみな血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした」(ヘブル2:14、15)

つまり、罪は「死」に起因するので、罪を犯す自分を見て絶望する必要はまったくないということだ。むしろ、罪を犯す自分を知るなら、それは正しいことである。「もし、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません」(Ⅰヨハネ1:8)。そういう自分を見て、神に自分の罪を言い表せばよい。そうすれば、無条件で赦される神の愛を知り、罪という病気は癒やされていく。それが「神の福音」なのである。

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)

◇