精神医学の世界的権威、ヴィクトール・フランクル博士(1905〜97)は、ある日ナチスの軍隊に逮捕され、妻と共にアウシュヴィッツの強制収容所に送られた。この書は、原題「Ein Psycholog erlebt das K.Z(強制収容所における一心理学者の体験)」に記されている通り、収容所における彼の体験談である。

彼は極めて冷静な目で、絶望に追い込まれた人間の心理状態を観察し、これを記述したが、同時に彼自身も一人の人間として彼らと共に苦悩し、生きる意味を求めて模索を続けた。そして、ついに「ロゴセラピー」(聖書を基盤とした精神療法)に行きつき、その創始者となったのである。彼は1997年9月2日、故郷ウィーンにおいて92歳で生涯を閉じる。21回目となる彼の祥月に、名著『夜と霧』から最も素晴らしい箇所をここに紹介したい。

<アウシュヴィッツ到着>

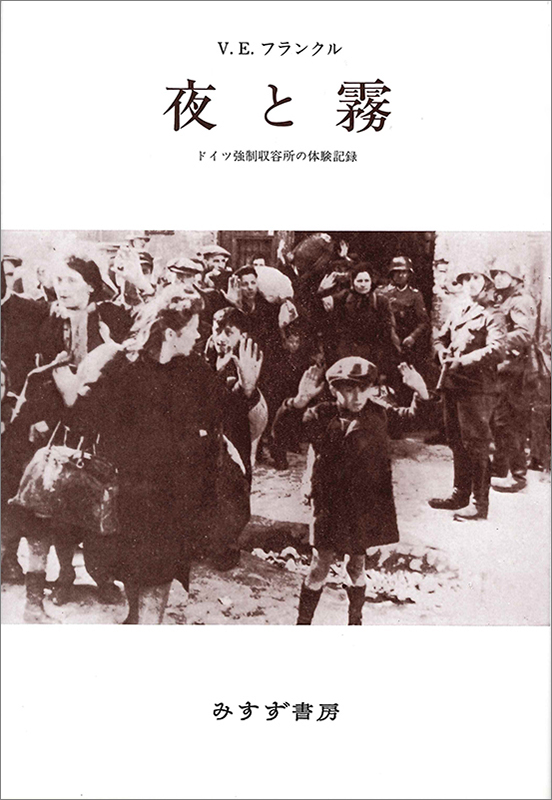

フランクルは、捕虜が初めてアウシュヴィッツの看板を目にしたとき襲われた「収容ショック」という心理状態について記す。そして、親衛隊長がまるでゲームのように人差し指を左右に動かして、ガス室に送る捕虜の選別を行うのを見たとき、多くの者が自分の人生を諦めてしまったことを知った。

私はすでに長く収容所にいた仲間の囚人に、私の同僚や友人のPはどこに行っただろうかと聞いた。「そいつは別の側へ行ったのかね」と彼は聞いた。「ええ」と私は言った。「そんならそいつはあそこに見えるじゃないか」と私は言われた。どこに? 彼の片手は2、3メートル離れた一本の煙突を示していた。そこからは数メートルの高さの焰(ほのお)が無気味に広い灰色のポーランドの空にチョロチョロと燃え上がり、真黒な煙となって立ち上っていた。あそこは何だろう? 「あそこでお前の友達は天に昇っていってらあ」と粗野に答えが与えられた。(89ページ)

異常な状況においては、異常な反応がまさに正常な行動であるのである。(99ページ)

<死の陰の谷にて>

フランクルは、収容所において人間が示す第二段階の反応は「無感動」であると述べる。苦悩する者、病む者、死につつある者、死者――これらを見ることが当たり前の日常生活の中では、人は心を動かさない。

私の冷たい両手は熱いスプーンにからみついた。私はがつがつと中味を呑(の)みこみながら偶然窓から外を覗(のぞ)いた。外ではたった今引き出された屍体(したい)が、すわった眼を見開いてじっと窓から中を覗き込んでいた。2時間前、私はこの仲間とまだ話をしていた。私はスープをまた呑み続けた。(中略)この無感動こそ、当時囚人の心をつつむ最も必要な装甲であった。(103〜104ページ)

<非情の世界に抗して>

収容所の囚人のほとんどは、原始的な衝動性――すなわち単に生命を維持するということに集中せざるを得ないのだが、それにもかかわらず著しい内面化の傾向があることにフランクルは気付いた。彼は亡き妻と語る。

そこでは星の光が薄れて暗い雲の後から朝焼けが始まっていた。そして私の精神は、それが以前の正常な生活では決して知らなかった驚くべき生き生きとした想像の中でつくり上げた面影によって満たされていたのである。私は妻と語った。私は彼女が答えるのを聞き、彼女が微笑するのを見る。私は彼女の励まし勇気づける眼差しを見る――そしてたとえそこにいなくても――彼女の眼差しは、今や昇りつつある太陽よりももっと私を照らすのであった。その時私の身をふるわし私を貫いた考えは、(中略)愛は結局人間の実存が高く翔(かけ)り得る最後のものであり、最高のものであるという真理である。(中略)たとえもはやこの地上に何も残っていなくても、人間は――瞬間でもあれ――愛する人間の像に心の底深く身を捧(ささ)げることによって浄福になり得るのだということが私に判ったのである。(この時、すでにフランクル夫人はガス室で殺されていた)(123ページ)

<発疹チフスの中へ>

発疹チフスが大流行すると、フランクルは医師としてバイエルン収容所に移されることになった。そこは「病囚収容所」の別名があり、生き残れる可能性すらなかった。その晩これを話すと、友人のオットーは悲しむ。

「よく聞いてくれ、オットー、もし私が家に、妻の所に、戻ってこなかったら、そしてもし君が彼女に再会できたら・・・そしたら彼女に言ってくれ・・・(中略)彼女ほど愛した人は決していなかったと(中略)」 オットー、君は今どこにいるのだろう? まだ生きているだろうか? あの最後の一緒の時間以来、君はどうなってしまったのだろうか? 君は君の妻に再会しただろうか? 君は想い出せるかい? ・・・どんなに私が当時、子供のように泣きじゃくる君を無理に強いて一言一言私の口伝えの遺言を暗記させたかを。(149〜150ページ)

<絶望との闘い>

未来を信じることのできなかった人間が先に収容所の中で自滅していくのをフランクルは見た。彼は医師である前に、神を信じる一人の信仰者だった。彼は何とか仲間を救いたいと考えていたとき、ニーチェの「なぜ生きるかを知っている者は、ほとんどあらゆるいかに生きるか、に耐えるのだ」という言葉に注目する。そして、ロゴセラピーにたどり着くのである。

われわれが人生の意味を問うのではなくて、われわれ自身が問われた者として体験されるのである。人生はわれわれに毎日毎時間問いを提出し、われわれはその問いに、詮索や口先ではなくて、正しい行為によって応答しなければならないのである。(183ページ)

そして最後に私はわれわれの犠牲について語った。(中略)苦悩と死とは無意味なのではなくて・・・犠牲として・・・最も強い意味にみちていたのである。(中略)この究極の意味をこの収容所バラックの生活に与え、また今の見込みのない状況に与えることが、私の語ろうと努めたことであった。(191〜192ページ)

<深き淵(ふち)より>

そしてある日。解放は突然やってきた。強制収容所の上には白旗が立てられていた。驚いたことに、収容所が明け渡されたとき、看視兵はフランクルたちにタバコを差し出し、握手を求めたのである。彼も人間であった。

ゆっくりと人々は出口の道を出て行った。すでに一人は足が痛み歩けなくなりそうになった。人々はさらによろめいて行った。(中略)このようにして人々は自然の中へ、また自由の中へと出て行ったのである。(197ページ)

※ 記事中で紹介している引用は、該当ページの引用箇所を要約したものです。

■ ヴィクトール・フランクル著、霜山徳爾(とくじ)訳『夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録』(みすず書房、1956年)

◇

栗栖ひろみ(くりす・ひろみ)

1942年東京生まれ。早稲田大学夜間部卒業。1980〜82年『少年少女信仰偉人伝・全8巻』(日本教会新報社)、1982〜83年『信仰に生きた人たち・全8巻』(ニューライフ出版社)刊行。以後、伝記や評伝の執筆を続け、1990年『医者ルカの物語』(ロバ通信社)、2003年『愛の看護人―聖カミロの生涯』(サンパウロ)など刊行。2012年『猫おばさんのコーヒーショップ』で日本動物児童文学奨励賞を受賞。2015年より、クリスチャントゥデイに中・高生向けの信仰偉人伝のWeb連載を始める。その他雑誌の連載もあり。