イエスはこう言われた。

何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。(マタイ6:33、新共同訳)

これは有名な御言葉だが、私たちはこの御言葉の意味を分かっているだろうか。せいぜい「神を第一にして生きなさい」ぐらいにしか、思わないのではないだろうか。

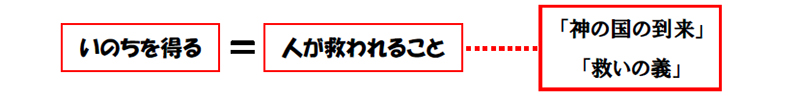

そこで前回は、「神の国」とは何かを述べた。それは、旧約聖書に書かれていた「終わりの日」の預言の成就を表す言葉で、「神の国」が来るとは、イエス・キリストを信じる信仰を持つようになることであった。人の内側に「神の神殿」が築かれ、「永遠のいのち」を持つようになることであった。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017)

つまり、「神の国」の到来とは人の「救い」のことであり、人が救われる時を「終わりの日」というのであった。なぜならその時、その人は神によって新しく造られた者となり、古いものは過ぎ去ってしまうからだ。

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(2コリント5:17)

さて今回は、イエスが言われたもう一つの言葉、「神の義」について見ていく。イエスは「神の国」と同じように、「神の義」についてもまずこれを求めなさいと言われた。それは何を意味するのだろうか。この「神の義」の意味をめぐっては、実は論争が繰り広げられてきた。そこで話は、その論争を見ることから始めよう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【神の義とは何?】

(1)「神の義」の意味をめぐって

アウグスティヌスは、「神の義」の意味を、「罪人を義とするために神が与える義」とした。ルターもこの解釈を引き継ぎ、「神の義」の意味を、「神による義認」とした。カルヴァンはさらに踏み込み、「神の法廷における無罪判決」とした。つまり、「神の義」とは、伝統的に神が人に与える義という意味に解されてきた。

しかし、それに異議を申し立てる学者が次々と現れた。近年ではN・T・ライトやR・B・ヘイズなどが有名である。彼らは、イエスの「ピスティス」の議論に併せ(イエスを信じる信仰なのか、イエスの信実なのかをめぐる議論)、「神の義」についても従来の解釈に異議を唱えた。日本では、田川建三が異議を唱えている(参照:福音の回復(45))。彼らは、「神の義」は「神の義」という意味にしかならないと言う。どういうことなのか、分かりやすく説明しよう。

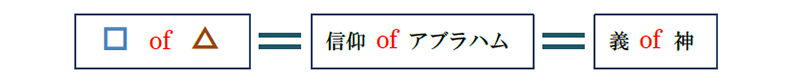

ローマ4:16に、「アブラハムの信仰」と訳されている箇所がある。これを読んで、「アブラハムを信じる信仰」、あるいは「アブラハムが人に信仰を与える」などという意味に解す人はいない。誰もが、「アブラハム自身の信仰」という意味にしか解さない。実は原文を見ると、「神の義」も「アブラハムの信仰」とまったく同じ構文になっている。それを簡単に図式化すると、以下のようになる。

同じ構文である以上、「神の義」も「アブラハムの信仰」と同じように、「神ご自身の義」という意味にしか解せない。「義」と訳されているギリシャ語は「ディカイオシュネー」[δικαιοσύνη]で、意味は「正しさ」であり「正義」なので、「神の義」は「神の正しさ(正義)」という意味にしかならない。さらに細かく言うとこうなる。

ここでの「義」は、「正しい」という形容詞「ディカイオス」[δίκαιος]から派生した名詞で、誰かを義と認めるという他動詞的な意味は含まれない。仮にここでの「義」が、誰かを義とするという動詞「ディカイオー」[δικαιόω]から派生した名詞であれば、そうした意味が含まれていると言うことは可能だが、ここではあくまでも形容詞から派生した名詞なので、そのような意味に解すことはできない。ゆえに、「神の義」は「神の義」であって、その意味は「神の正しさ(正義)」である(参考:田川建三著『新約聖書 訳と註4』作品社110~116ページ)。

このように、「神の義」の解釈をめぐっては、異議を申し立てている学者の意見の方が理に適っている。そこで、「神の義」は“神の「正しさ」”として話を進めていく。では、イエスの言われた神の「正しさ」とは何なのか、丁寧に見ていくことにしよう。

(2)神の「正しさ」とは何?

聖書に、こう書かれている。

このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、御自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。(ローマ3:26、新共同訳)

この訳によると、神は御自分が「正しい方」であることを明らかにするために、義を示されたという。それは、「イエスを信じる者を義となさる」ことだという。神の「正しさ」とは、信じる者を義とすることだという。しかし、ここに「待った!」が掛かる。というのも、「イエスを信じる者を義となさる」という訳には、大いに問題があるからだ。

この訳は、先に見た「神の義」と同じ文法の問題を含んでおり、この訳に多くの学者が異議を唱えている。これに関しては以前のコラムで述べているので、そちらを読んでもらうとし(参照:福音の回復(45))、この箇所を脚色しないで素直に訳すと次のようになる。

「イエスの信実からの者を義となさる」

「信実」とは、利害打算を離れた誠実な心を意味する。イエスの場合、それはイエスの十字架に象徴される。つまり、「イエスの信実」とは、「イエスの十字架」を指す。従って、「イエスの信実からの者を義となさる」とは、「イエスの十字架からの者が義とされる」という意味になる。であれば、新共同訳の「イエスを信じる者を義となさる」と、ほとんど同じように思えるかもしれないが、実はまったく違う。

冷静に考えてみてほしい。新共同訳の「イエスを信じる者を義となさる」という場合、主体は「イエスを信じる者」になる。人の側が信じたから義とされたとなり、救いの主導権を握るのは「人」になる。しかし、「イエスの十字架からの者が義とされる」となると、主体は「イエスの十字架(信実)」になり、あくまでも、差し伸べられた十字架の贖(あがな)いが先であって、救いの主導権を握るのは「神」になる。これは、まったく内容が異なる。

すなわち神の「正しさ」とは、罪人であっても、イエスの十字架(イエスの信実)によって義としてくださるということを指す。ということは、アウグスティヌスが言った「神の義」の意味、「罪人を義とするために神が与える義」は、解釈においては正しいと言える。

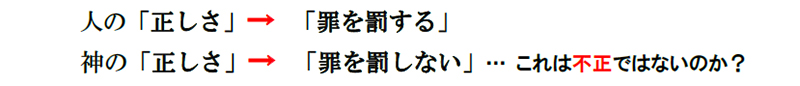

話はこれでお終いと言いたいところだが、しかし、罪人を義とすることが神の「正しさ」となれば、ここに大きな疑問が生じる。なぜなら、私たちの知る「正しさ」は、罪を罰することを指すからだ。罪を犯した者を何ら罰することなく、勝手に無罪放免にすることは「正しさ」ではなく、「不正」でしかない。ゆえに、十字架の贖いは良しとしても、それが神の「正しさ」となると、途端に「正しさ」に対する疑問が湧いてくる。

では、この疑問を解いてみよう。そうすれば、神の「正しさ」の意味がさらに深く理解できる。そのためには、人の罪が病気であることを知る必要がある。

(3)罪は病気

これまでのコラムで、何度となく人の罪は病気であることを述べてきた。病気だとする理由は、私たちの本質と罪とは無関係ゆえだ。あくまでも罪は、私たちの本質を制約する「死」に起因する。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。その「死」は、「悪魔という、死の力を持つ者」(ヘブル2:14)の仕業で入り込んだ。悪魔の仕業でアダムが罪を犯し、それに伴い神との結びつきが壊れる「死」が入り込み、その「死」がすべての人たちに広がった。その結果、人は罪を犯すようになった。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

この御言葉は、私たちの犯す罪は人に入り込んだ「死」に起因するのであって、人の本質とは無関係であることを明確に教えている。人に入り込んだ「死」が、人を「死の恐怖」の奴隷にし、見える安心をむさぼる罪を犯させているのである。「死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々」(ヘブル2:15)。ゆえに、罪は「死」による病気という扱いになる。

このように、人が犯す罪は個人の意志の問題ではなく、「死」による病気である。それを行っているのは私たちではなく、私たちのうちに住み着いた罪(死)にほかならない。「ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです」(ローマ7:17)。

ところが人は、罪を個人の意志の問題とした。そうなると、罪を解決できるのは個人の意志ということになり、十字架の贖いは不要になる。罪を犯す個人を責め、罪を悔い改めさせれば済む話となり、イエスの出番はなくなる。だが、罪はどうにもならない病気であった。それでイエスの出番となり、次のように言われたのである。

医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。(マルコ2:17)

このことが分かれば先の疑問は容易に解け、神の「正しさ」の意味が分かる。それは、まさしく本当の「正しさ」である。では、それを見てみよう。

(4)本当の「正しさ」

人の罪は、「死」がもたらした病気である。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。その「死」はアダムの罪を通して入り込んだので、アダムにあって人は死んでいるという。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。つまり、誰もが与り知らないところで「死人」となり、「罪人」になったということだ。誰もが不可抗力で「死」に感染させられ、罪を犯す「病人」になった。

そこで、問いたい。不可抗力で病に感染し、病気になった人がいたとする。その場合、何が病人に対する正義になるだろう。病気になった人を病気だからと裁き、罰を与えることが正義だろうか。無論、違う。病人になった人を治療し、助けることが病人に対する正義であり、正しい対応となる。

であれば、神は正しい方なので、なおさら私たちを助けてくださる。一人のアダムによって誰もが「死」に支配されるようになったのだから、なおさらのこと、一人のイエス・キリストを通して、私たちを「死」の支配から解放してくださらないはずがない。

一人の罪によって、その一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら、神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き、支配するようになるのです。(ローマ5:17、新共同訳)

神は正しい方ゆえに、ちょうど一人の違反によってすべての人が罪に定められたというのであれば、神は「ひとりの義の行為によって」(キリストの信実によって)、「死人」に「いのち」を与えてくださる。

こういうわけで、ちょうどひとりの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、ひとりの義の行為によってすべての人が義と認められ、いのちを与えられるのです。(ローマ5:18)

この「いのち」の恵みは、「死」が誰の上にも臨んだように、すべての人に適用される。だから誰であれ、神が差し伸べる御手に掴まりさえすれば「いのち」を手にできる。これを、信じれば救われるといい、「罪が赦(ゆる)される」といい、「義とされる」という(参照:福音の回復(63))。

つまり、神は罪を犯した者を何ら罰することなく、無罪放免にされるのは、罪が病気であるからにほかならない。罪の原因が人にではなく、悪魔の仕業による「死」にあるからこそ、神は人を裁かれない。ただ神は、この世の君となった悪魔だけを裁かれる。「さばきについてとは、この世を支配する者がさばかれたからです」(ヨハネ16:11)。それに加えて、「死」を最後の敵として滅ぼされる。「最後の敵である死も滅ぼされます」(1コリント15:26)。まことに神の「正しさ」とは、悪と対峙する真の正義なのである。

このように、神は正しい方ゆえに、断固として罪を裁かれる。罪は「死」から来ているので、断固として「死」を裁かれる。それで、人が「死」の制約から罪人になっていても正しい者として扱ってくださる。人の罪に対しては無罪判決を下し、人を義としてくださる。人はその犯すどんな罪も、赦していただけるのである。これが神の「正しさ」ゆえに、イエスは次のように言われた。

まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます。(マルコ3:28)

だが、罪人ゆえに赦されないことが一つだけある。それは、神が罪人を義としてくださることを拒むことだ。拒めば、罪人として滅ぶしかないので、それだけは赦されない罪となる。義としてくださるのは聖霊なる神の働きによるので、聖霊をけがすことだけは赦されない罪となってしまう。それでイエスは、続けてこう言われた。

しかし、聖霊をけがす者はだれでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められます。(マルコ3:29)

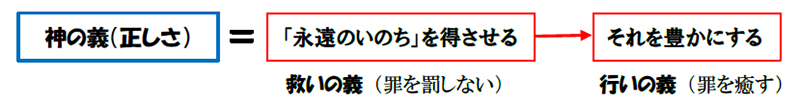

以上で、先の疑問は解けただろう。神の「正しさ」は、真実に罪を罰する正義なのである。その罪は、悪魔の仕業による「死」であり人とは無関係であった。それで神は「死」だけを滅ぼし、人の罪を無罪放免とする義を与えてくださる。ただし、神が人に与える義は二つある。そこで、続けておのおのの義について見てみよう。

(5)一つ目の義

悪魔の仕業でアダムが罪を犯して以来、人は神との結びつきを失い「死人」になった。そのことで、人は罪を犯すようになった。そうであるから、神は罪人を裁くためではなく、救うために来られた。それがイエス・キリストであった。

神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。(ヨハネ3:17、新共同訳)

来られたイエスは、アダムにあって死んでいた「死人」に呼びかけられた。わたしを信じ、御手に掴まりなさいと。それでイエスの呼びかけを聞いて御手を掴んだ者は(信じた者は)、生きる者になった。そのことをイエスは、こう言われた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

イエスがされたと同じ呼びかけが、今日、聖霊を通して行われている。聖霊なる神が、人の「魂」に呼びかけておられる。それで、呼びかけを聞いて応答すれば、罪過の中に死んでいた者はキリストと共に生きられるようになる。それはただ、神の恵みによる(参照:福音の回復(44))。

罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし、──あなたがたが救われたのは、ただ恵みによるのです──(エペソ2:5)

これが救いであり、それは「死人」が神との結びつきを取り戻すことを指す。取り戻せば、初めから持っていた信仰(神を求める運動)は、イエス・キリストを信じる信仰へと進む(参照:福音の回復(58))。これを、イエス・キリストを信じる信仰を賜るといい、「永遠のいのち」を持つようになるという。それでイエスは、次のように言われた。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017)

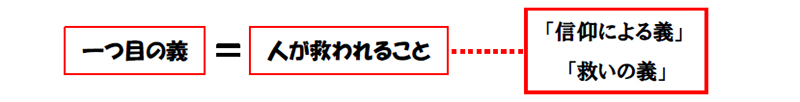

これが、神が罪人に与える一つ目の義である。その義は「死人」を生き返らせ、「永遠のいのち」を持つようにする。そしてその義は、人の行いには依存せず、ただイエス・キリストの業(信実)を通して無償で与えられる。

ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。(ローマ3:24、新共同訳)

人の側がすることは、ただ神の恵みを信じて受け取るだけとなる。それで、この義のことは「信仰による義」と言われてきた。また、それは救いを意味するので「救いの義」とも言う。

では、神が人に与える二つ目の義を見てみよう。

(6)二つ目の義

人は一つ目の義を手にしたからといっても、神との結びつきが回復したというだけで、罪という病気が癒されたわけではない。罪は「死」から来ているので、「死」に支配された「肉の体」がある限り罪を犯してしまう。「肉の体」のせいで「死の恐怖」がつきまとい、見える安心を求める罪を犯してしまう。

それだけではない。「肉の体」のせいで、神との結びつきが回復しても霊である神を見ることができない。できないから、神に愛されている自分も見える形では認識できない。そのことで「不安」を覚え、どうしても見える安心をむさぼってしまう。「このむさぼりが、そのまま偶像礼拝なのです」(コロサイ3:5)。つまり、神との結びつきが回復しても、「死の恐怖」と「不安」がつきまとい罪を犯してしまうのである。

そこで神は、罪を犯させる「死の恐怖」と、神の愛が見えない「不安」を取り除こうとされる。そのためにキリストは十字架で「死」を滅ぼし、「いのちと不滅」を明らかに示された。死からの復活を見せられたのである。

それが今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって、いのちと不滅を明らかに示されました。(2テモテ1:10)

それは十字架の死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼしたということでもあった。いずれにせよ、キリストは十字架の死から復活することで、一生涯「死の恐怖」の奴隷となって罪を犯すしかなかった人々を、その「死の恐怖」から解放しようとされた。

これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。(ヘブル2:14、15)

さらには十字架を通して、神は本気で人を愛していることも明らかにされた。

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ローマ5:8)

こうして、キリストの十字架は「死の恐怖」と、神に愛されている自分が認識できなかったことの「不安」を排除する薬となり、キリストの十字架の打ち傷のゆえに、罪という病気は癒されることになった。

そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。(1ペテロ2:24)

従って、神の前に罪を言い表せば、神は正しい方なのでその罪を赦し(癒し)、「死の恐怖」や「不安」からきよめてくださる。

もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(1ヨハネ1:9)

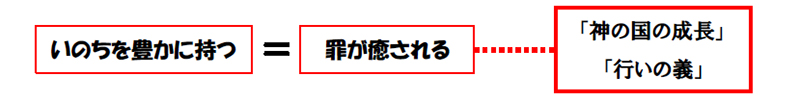

罪を言い表せば、神は十字架の打ち傷を示し、「それでもわたしはあなたを愛している!」と言ってくださるのである。それを私たちは「信仰」で受け取り、「平安」として体験する。そのことが神と人を愛する力となり、神への信頼を増し加えていく。これが二つ目の義であり、それはまさしく人を「正しく」していくことを意味する。主と同じ姿に変えられていくことを意味する。「主と同じかたちに姿を変えられて行きます」(2コリント3:18)。

ただし、この義にあずかるには、すなわち神の治療を受け正しくされるには、人の側が罪に気付き、罪を言い表さなければならない。人が医者の治療を受けるには、人が病気に気付かなければならないのと同じである。従って、この義にあずかる成否は、手に負えない罪に気付くことにこそある。それには、神の律法を実行するしかない。「ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう」(ローマ7:7)。律法を行ってみると、それができない罪深い自分を知ることができる。

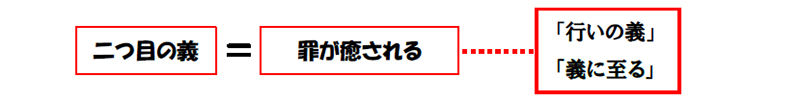

すなわち二つ目の義は、人の側の「行い」を必要とする。律法の「行い」によって罪に気付く必要があり、それで初めて罪の告白に至る。そうすれば、キリストの打ち傷による治療が受けられ、罪は癒されていく。それに伴い神への信頼が増し加わり、「安息」へと近づく。それで、この二つ目の義を「行いの義」という。

「行いの義」は罪に気付き、それを言い表す度に手にする。この義は何度も手にでき、その積み重ねで神への信頼を大いに増し加え、義なる神に近づいていく。神から、「神の友」と呼ばれるようになる。それで、このことを「義に至る」(ローマ6:16)とも言う。

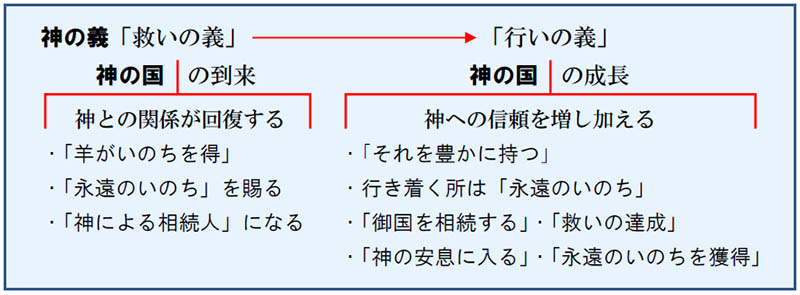

このように、神の「正しさ」が罪人を義とするという場合、そこには二つの義がある。一つは、キリストを信じなかった罪を赦し、神との結びつきを回復させ「永遠のいのち」を持つようにさせる義であり、もう一つは、見える安心を求める罪を癒し、神への信頼を増し加えさせる義である。前者を「救いの義」といい、後者を「行いの義」という(参照:福音の回復(46))。では、アブラハムを例に、この二つの義を見てみよう。

(7)アブラハムの義

ある時、神は幻のうちにアブラハムに臨み、「アブラムよ。恐れるな。わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい」(創世記15:1)と言われた。それに対してアブラハムは、「神、主よ。私に何をお与えになるのですか。私には子がありません・・・」(創世記15:2)とつぶやいた。神が言われた、「あなたの受ける報いは非常に大きい」という恵みを拒否したのである。

そこで神は、彼を外に連れ出し、「さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい」(創世記15:5)と言われた。さらに、「あなたの子孫はこのようになる」(創世記15:5)と言われた。アブラハムは、この神の言葉によって自らの不信仰の罪に気付き、そして言った。「信じます」と。今度は、神の恵みを拒否せず、受け取ったのである。それにより、アブラハムは神から義と認められたという。

彼は【主】を信じた。主はそれを彼の義と認められた。(創世記15:6)

これが「救いの義」の型であり、この型で重要なのは、この義はただ受け取ればよいということだ。アブラハムを見れば分かるが、彼は何か立派なことをしたというわけではなかった。彼は神が言われた恵みを、ただ受け取ったにすぎない。この受け取りを「アブラハムの信仰」という。つまりこれは、「救いの義」は無償で与えられる義であることを示した型である(参照:福音の回復(45)後編)。

その後、アブラハムは神の言葉に従う中、自らの不信仰の罪に気付かされていく。その度に、彼は神にあわれみを乞い、罪が赦され、神への信頼を増し加えていった。そして神はついに、アブラハムに対しイサクをささげるよう命じられた。彼は不信仰の罪と戦い、信仰でイサクをささげた。「信仰によって、アブラハムは、試みられたときイサクをささげました」(ヘブル11:17)。その信仰による「行い」を見た神は、アブラハムを義とされた。

私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇にささげたとき、行いによって義と認められたではありませんか。(ヤコブ2:21)

これが「行いの義」の型であり、神から「神の友」と呼ばれる義である。それで、この御言葉の続きにはこうある。

そして、「アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた」という聖書のことばが実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。(ヤコブ2:23)

つまり、アブラハムが信じて受け取った「救いの義」の中には、ただ神との関係が回復するというだけでなく、「行いの義」に至るところまでがあらかじめ勘定に含まれていたのである。ゆえに、「聖書のことばが実現し」とある。そして、この御言葉の続きに、多くの人が誤解してしまう例の御言葉がくる。

人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。(ヤコブ2:24)

ここでいう「義」は、アブラハムが「神の友」と呼ばれた「行いの義」であって、「救いの義」ではない。しかし、義が二つあることを知らないと、「行いによって義と認められる」を「救いの義」と勘違いし、信じるだけでは救われないと思い込んでしまう。

このように、イエスの言われた「神の義を求めなさい」には二つの義が含まれている。神との関係を回復する「救いの義」と、罪を癒す「行いの義」である。それゆえ、人の側は「救いの義」を頂き、神の言葉に従う従順の奴隷となって罪に気付き(行い)、罪が癒される「行いの義」に至るのである。「従順の奴隷となって義に至るのです」(ローマ6:16)。

これを、キリストの信実によってキリストを信じる信仰が与えられ、罪と戦うことで、キリストを信頼する信仰を持つようになるという。あるいは、死人が「永遠のいのち」を得、それを豊かに持つようになるという。こうした神の恵みが“神の「正しさ」”であり、それを日本語の聖書は「神の義」と訳した(参照:福音の回復(46))。

前回は「神の国」について述べ、今回は「神の義」について述べたので、これでイエスの言われた「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい」(マタイ6:33、新共同訳)の意味も明らかになった。では、明らかになった意味を総括してみよう。

【神の国と神の義を求めよ】

(1)「神の国」と「神の義」の関係

前回のコラムでは、「神の国」のことを説明した。それは、旧約聖書に書かれていた「終わりの日」の預言の成就を表す言葉であった。そして、「神の国」が来るとは、人の内側に「神の神殿」が築かれ、「永遠のいのち」を持つようになることであった。

あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。(1コリント3:16)

それはイエス・キリストを信じる信仰を持つようになるということであり、人が救われることを指していた。この内容は、まさに一つ目の「神の義」と同じである。そして、「神の国」にはさらなる意味があった。そのことをイエスは、次の譬えで教えられた。

神の国は、人が地に種を蒔くようなもので、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育ちます。どのようにしてか、人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐにかまを入れます。収穫の時が来たからです。(マルコ4:26~29)

この譬えの意味はこうである。「神の国」がその人のうちに築かれたなら、神は人の罪と戦い、何としても罪を癒そうとされる。癒すことで、その人が神を信頼できるように助け、「平安な義の実」(ヘブル12:11)を少しでも多く結ばせようとされる。これが、イエスの言われた「種は芽を出して育ちます」の意味になる。この内容は、二つ目の「神の義」と同じである。罪を癒し、神への信頼を増し加えさせる義のことを言っている。

そして「収穫の時」が来るからと言われた。これは、肉体の死が訪れると同時にキリストが来られ、その者をよみがえらせ、「神の国」に連れ戻すことを意味する。「神の国」を、実際に目の当たりにするのである。まさしく「神の国」は成長する。初めは蒔かれた種のように何も見えないが、やがて「神の国」が見えるようになる。

このように、「神の国」も「神の義」も、同じ神の恵みを扱っている。「神の国」と「神の義」の関係は、同一の恵みを表す関係であり同じである。しかし、人は「神の国」と「神の義」を別々の話にしてしまった。「神の国」は、これから実現する話とし、「神の義」は、個人における救いの話とした。この誤解は、「終わりの日」の意味を取り違えたことで生じた。「終わりの日」を、世界の歴史が終焉を迎える時と勘違いしたのである。そこで、今一度「終わりの日」について学んでみたい。

(2)何が「終わりの日」?

人類はアダム以来、神との結びつきを失い「死人」となった。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。土に帰るしかない「有限」の姿になった。「あなたは土に帰る」(創世記3:19)。確実に滅び行く姿となり、事実上、死んでしまった。「罪過の中に死んでいた」(エペソ2:5)。

ならば、そんな「死人」にとって、一体何が「終わりの日」と言えるだろう。世界の歴史が終焉を迎える時が、「死人」には「終わりの日」となるのだろうか。いや、ならない。なぜなら歴史が終焉を迎えようとも、「死人」はすでに死んでいるからだ。死んでいる者にとってみれば、世界がどうなろうとも関係ない。何も変わらない。

そもそも「終わりの日」とは、今ある状態との永遠の決別を意味する。「死人」の場合、それは生きるようになることでしかない。神との結びつきを回復し、よみがえることだけが唯一の「終わりの日」になる。それでイエスは、「終わりの日」について、次のように教えられた。

わたしを遣わした父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。(ヨハネ6:44)

イエスは明確に、「終わりの日」とは、「神が人をよみがえらせる時」だと言われた。さらにイエスは、その時は「今」だと言われた。「死人」が神の子の声を聞き、それに応答することで「終わりの日」は訪れ、「死人」はよみがえって生きるようになると言われた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

しかし、生きる者になっても見た目には何ら変化はない。だが、その人の内側には「神の神殿」が築かれ、その人は「永遠のいのち」を持ち、「死」から「いのち」に移されている。それでイエスは念を押し、次のように言われた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。(ヨハネ5:24)

聖書は、見た目には何の変化がなくても、神の呼びかけに応答しイエス・キリストを信じるようになった者は、「新しく造られた者」だと断言する。

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(2コリント5:17)

つまり、「死人」にとっての「終わりの日」とは、信じて救われる日のことを指す。そうしたことから、イエスは宣教の開始で、「神の国」が来たからご自分が語る福音を信じるようにと言われていた。

時が満ち、神の国は来た。だから心を神に向け、この福音を信じなさい。(マルコ1:15、私訳)

このように、「死人」にとっての「終わりの日」は、生きる者となる日である。信じて救われる時が「終わりの日」であり、それを「神の国」が到来したといい、「神の義」を頂いたという。「神の国」も「神の義」も、同じ神の恵みを指している。「終わりの日」の「神の国」の実現とは、見えるこの世界が終わり、そこに新たな世界が築かれるということでは決してない。

従って、「神の国と神の義を求めなさい」とは、人が「永遠のいのち」を持つようになり、そして罪を癒してもらい、神への信頼を豊かに持てるように求めなさいということになる。イエスはそのために来られたので、はっきりこう言われた。

わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。(ヨハネ10:10)

では、イエスが言われたこの言葉に、「神の国」と「神の義」を重ねてみよう。

(3)羊がいのちを得る

「羊がいのちを得」るとは、「死人」が「永遠のいのち」を持つようになることを指す。ただし、それは永遠に生きられる命を持つという意味ではない。それは神との結びつきを取り戻し、「イエス・キリスト」との交わりが可能になったということであり、「永遠のいのち」とは、「イエス・キリスト」のことを指す。そのことは、次の御言葉を読めば分かる。

しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは、真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、まことの神、永遠のいのちです。(1ヨハネ5:20)

ここに書かれているように、「永遠のいのち」とは「イエス・キリスト」のことを指し、「永遠のいのち」を持つようになるとは、「イエス・キリスト」との関係が回復し、交わりができるようになったことを意味する。その結果、「死人」は永遠に生きられるのであって、「永遠のいのち」とは、あくまでも「イエス・キリスト」のことを指す。

つまり、キリストは「死人」に永遠に生きられる命を与えるために来られたわけではない。キリストが来られたのは、あくまでも御父および、イエス・キリストとの交わりを持つようにするためである。そのことは、次の御言葉を読めば分かる。

・・・あなたがたにこの永遠のいのち(イエス・キリスト)を伝えます。・・・あなたがたにも伝えるのは、あなたがたも私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。(1ヨハネ1:2、3) ※( )は筆者が意味を補足

それゆえ、「永遠のいのち」を持っている者は、すでに死から、神との交わりができるいのちの世界に移っている。「永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24)。これは神にしかできないので、「永遠のいのち」のことを「神の下さる賜物」という。

罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。(ローマ6:23)

このように、キリストは「死人」を救うために来られた。それは、神との結びつきを回復させ、交わりができるようにすることであった。イエスはそれを総じて、「羊がいのちを得」(ヨハネ10:10)と言われたのである。これが「神の国」の到来であり、「救いの義」となる。

ならば、イエスが言われた、「羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです」(ヨハネ10:10)の、「それを豊かに持つ」とはどういうことなのかを見てみよう。

(4)それを豊かに持つ

「羊がいのちを得」とは、「永遠のいのち」を持つようになることであり、それは「イエス・キリスト」との交わりを指していた。従って、「それを豊かに持つ」とは、イエス・キリストとの交わりを豊かにするということであり、友としての関係を築くことを意味する。そこにこそ神が人を造られた目的があったので、イエスは弟子たちにこう言われた。

わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。(ヨハネ15:15)

「それを豊かに持つ」とは、まさしく友としての関係を築くということである。人が神を信頼し、愛するようになるということである。これをイエス・キリストに近づくといい、行き着く所は「永遠のいのち」(イエス・キリスト)という。

しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、聖潔に至る実を得たのです。その行き着く所は永遠のいのちです。(ローマ6:22)

「しかし今は、罪から解放されて」とは、イエス・キリストとの関係が回復し、「永遠のいのち」を持つようになったことを意味する。続いての「聖潔に至る実を得た」とは、神との関係が回復したことで、罪が癒される十字架の贖いを受けられるようになったことを意味する。そうなった以上、神の律法を行い罪に気付けば、その罪を告白することで罪が癒される。癒されれば心は神に向くようになり、神への信頼が増し加わっていく。それゆえ、「その行き着く所は永遠のいのちです」と言っている。そして、この続きにこうある。

罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。(ローマ6:23)

ここには、行き着く所の「永遠のいのち」とは別に、神の下さる賜物としての「永遠のいのち」のことが述べられている。つまり、こういうことだ。人は「永遠のいのち」を神から賜り(義とされ)、十字架の贖いによって罪が癒されていき(義とされ)、イエス・キリストである「永遠のいのち」に近づいていくということだ。イエスはそれを総じて、「それを豊かに持つ」と言われたのである。これが「神の国」の成長であり、「行いの義」となる。

このように、イエスの言われた「わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです」(ヨハネ10:10)とは、羊がイエス・キリストと交わりを回復し、その交わりを豊かにするという意味である。「永遠のいのち」(イエス・キリスト)を賜り、「永遠のいのち」(イエス・キリスト)に向かうという意味である。

これは、「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい」(マタイ6:33、新共同訳)と、まったく同じ意味になる。「神の国」と「神の義」に含まれる二つの意味を、イエスは「羊がいのちを得」と言い、「それを豊かに持つ」と言われたのである。

聖書は、こうした二つの意味を他にも別の言葉で表現している。「羊がいのちを得」の「救いの義」を、例えば「神による相続人」(ガラテヤ4:7)になるという。また、「それを豊かに持つ」の「行いの義」を、例えば「御国を相続する」(ヤコブ2:5)といい、「救いの達成」(ピリピ2:12)といい、「神の安息に入る」(ヘブル4:1)といい、「永遠のいのちを獲得しなさい」(1テモテ6:12)という。

どうだろう。「神の国と神の義を求めなさい」には、本当に深い意味がある。ところが、人はそうした意味を知らない。特に、「神の国」の事実を知らない。ならばどうすればよいのか。その話を最後にしてみよう。

【人は知らない】

(1)「信仰」で受け取る

人は「神の国」と「神の義」の意味を知らない。イエス・キリストを信じている者は義とされていて、すでに「神の国」のただ中にあり、神と共に暮らしているという事実を知らない。すでに「永遠のいのち」(イエス・キリスト)を持っていることを知らない。なぜなら「神の国」は、人の目では認められないからだ。そこでイエスは、こう言われた。

神の国は、人の目で認められるようにして来るものではありません。「そら、ここにある」とか、「あそこにある」とか言えるようなものではありません。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。(ルカ17:20、21)

「神の国」は目に見える形で来るものではないと、イエスは断言された。そして、キリストを信じる者は、すでに「神の国」のただ中にいると言われた。すなわち、キリストを信じる者は暗やみの圧制から救い出され、愛する御子の支配の中に移されているということだ。

神は、私たちを暗やみの圧制から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。(コロサイ1:13)

とはいえ、そうした事実を目で見ることはできないので不安になる。ならばどうすればよいのか。それは「信仰」を使えばよい。「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(ヘブル11:1)。「信仰」でなら見ることができる。約束されていた「神の国」を「信仰」ではるかに見て喜び迎え、地上では旅人にすぎないと告白できる。

これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。(ヘブル11:13)

そういう意味では、「神の国」も「神の義」も、「信仰」で始まり「信仰」に進ませる話となる。

なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。(ローマ1:17)

このことが分かれば、なぜイエスは、「御国(神の国)が来ますように」(マタイ6:10)と祈るように言われたのか、その理由も見えてくる。それは人が「肉の目」で「神の国」(御国)を認識しようとしたので、「信仰」で「神の国」の事実を見るようにさせるためであった。同時に、人々がキリストを信じ、「神の国」の土台が据えられますようにということも込め、そのような祈りを指示されたのである。

このように、キリスト者の上には「神の国」がすでに実現している。キリストを信じる者は、すでに神と共に暮らす「神の国」のただ中にいる。にもかかわらず、その事実を知らない。それでイエスは、「放蕩(ほうとう)息子の譬(たと)え」を話された。

(2)放蕩息子の譬え

「放蕩息子の譬え」の前半は、放蕩息子が神に立ち返る話である。そして後半では、神と共に暮らしていた兄の話となる。その兄は、放蕩した弟が何の罰も受けることなく、逆に多くの祝福を受けたことに嫉妬した。弟と自分を比べ、自分なんか愛されていないと思ったのである。

だが兄は、「神の国」のただ中で暮らしていた。いつも神と交われるという、最高の祝福をすでに持っていた。いつも神が一緒にいて、神が持っているものは全部持つことができた。そこまで神に信頼され愛されていたにもかかわらず、そのことにまったく気付くことなく、自分は不幸だとつぶやいたのである。そんな兄に対し、父親である神は次のように言われたという。

子よ。おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ。だがおまえの弟は、死んでいたのが生き返って来たのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。(ルカ15:31、32)

「放蕩息子の譬え」は、これで終わっている。このあと、兄がどうなったかについては何も触れられていない。兄は神の言われることを理解し、すでに持っていた祝福に気付いたかどうかは分からない。ということは、このあと兄がどうなったかについては、神は私たちに問うているのである。なぜなら、この兄の姿こそ私たちの姿であるからだ。つまり、この話の続きは、私たちの生き方がそれになる。

考えてみてほしい。キリストを信じる私たちは、神との交わりができる。それは、私たちの「魂」が「神の国」のただ中で暮らし、いつも神と一緒にいるからこそできる。にもかかわらず、この兄同様、私たちも他の人が受けた祝福を見て嫉妬し、自分なんか愛されていないとつぶやいてしまう。従って兄に語られた言葉は、そのまま私たちに語られている。そうであるから、この話を完結させるのは私たち自身となる。すでに持っている神の祝福に気付き、そのことに感謝できるようになればハッピーエンドの話になる。

このように、イエス・キリストを信じている者は、すでに「神の国」という最高の祝福を神から頂いている。なぜ最高かというと、神ご自身が「神の国」という祝福を人に与えるために、十字架でご自分の「いのち」までささげられたからだ。ゆえに、神からすれば人に与えられるこれ以上の祝福は何もない。あとは人が、その祝福にどれだけ気付くことができるかであり、それは「信仰」を使えば気付ける。「子よ。おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ」(ルカ15:31)を、「信仰」で知ることができる。

(3)「信仰」で知る

私たちはイエス・キリストの十字架に付けられ、「死の世界」に対して死に、「神の国」で神と共に生きるようになった。このことは、「信仰」で知るのである。「終わりの日」を迎え、新しく創造されたことを「信仰」で知る。

しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが、決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは、大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。(ガラテヤ6:14、15、新改訳2017)

私たちは「神の国」が実現したことを「信仰」で知り、この「信仰」の基準で進むとき、見える世界に動揺することなく「平安」でいられる。「神の安息」が得られる。

この基準にしたがって進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に、平安とあわれみがありますように。(ガラテヤ6:16、新改訳2017)

しかし「信仰」ではなく、「肉の目」の基準で進むなら、この世界はいつ終わるのかといつも騒ぎ立ち、「平安」ではいられなくなる。何か災いが起きる度に心が動揺し、自分は「神の国」に入れてもらえるだろうかと不安になる。「肉の目」の基準で進むと、すなわち時間の流れの中で「神の国」と「神の義」を捉えようとすると、捉えようとするものは将来の可能性となり、そこにはいつも不安がつきまとってしまう。

だが「信仰」の基準で進むなら、「神の国」と「神の義」は現在の話になる。“今”手にしている話となる。キリストを信じる者は“今”、「永遠のいのち」を持っているということになる。それこそが真実であるから、イエスは念を押し、こう言われた。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017)

このように、「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい」(マタイ6:33、新共同訳)とは、「信仰」に生きる話にほかならない。「なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです」(ローマ1:17)。ただ単に、「神を第一にして生きなさい」という話ではない。「信仰」に生きる話であるからこそ、そこには人が抱える苦しみの解決があり、「神の安息」がある。それでイエスは、「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい」と言われたのであった。

◇