イエスはこう言われた。

何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。(マタイ6:33、新共同訳)

これは有名な御言葉だが、私たちはこの御言葉の意味を正確に理解しているだろうか。「神の国と神の義を求めなさい」とはどういう意味かと尋ねられたとき、正確に答えることができるだろうか。

おそらく、多くの人はこの御言葉の意味を、「神を第一にして生きなさい」くらいにしか思わない。中には、「神の国」というと天国をイメージし、「神の義」というと、神が義と認めてくれること、すなわち「救い」をイメージする人もいるかもしれない。無論、そうしたイメージは間違いではない。だがそれでは、イエスの言われた言葉の外側しか見ていない。実は、この言葉の内側には深い意味がある。それを知らないのは、非常にもったいないことだ。

そこで今回のコラムは、イエスの言われた「神の国と神の義を求めなさい」を取り上げることにした。とはいえ、これは非常に多くの事柄を含んでいるので、1回のコラムだけでは到底書き切れない。そこで今回は、「神の国」だけに的を絞り、「神の義」については次回のコラムで述べさせてもらう。だが、それでも書き足りないくらいの多くのことが、この言葉の中には含まれている。ゆえに、ここでは概略を述べるだけとなるが、それでも神の福音の壮大なパノラマを知ることはできるだろう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【神の国とは何?】

(1)「神の国」の意味

旧約聖書に、「神の国」という表現はまったく出てこない。これはイエスが言い始めたもので、それまでのユダヤ人社会にはなかった表現だ(参:『ギリシア語 新約聖書釈義事典Ⅰ』教文館、241ページの1)。さて、この言葉の意味だけを説明すると、「神の国」の「国」は「バシレイア」[βασιλεία]で、「支配」「王」という意味もある。つまり、「神の国」とは、神が王となり支配するということを意味する。ではどうして、イエスは「神の国」という新たな表現をわざわざ使われたのだろう。その答えは聖書の預言にある。

イエスの時代における聖書は、まだ新約聖書がなかったので、もっぱら今日の旧約聖書のことを指していた。そこには、終わりの日に関する教えや預言が数多く書かれていた。しかし、その大半は象徴的な表現であったり、比喩や譬(たと)えであったりしたので理解が難しかった。とはいえ、そこに描かれていた終わりの日に関する事柄には共通のストーリーがあった。それは悪が滅ぼされ、神の主権によって治められる国が実現するというものだ。その間、人はさまざまな苦難に遭い、神が治める国に入る者とそうでない者とに分かれるという。そうした国が実現される時を、「終わりの日」という。

こうした預言を知ると、イエスが言われた「神の国」とは、聖書が預言していた国であることが分かる。「終わりの日」に実現するという国を指し、「神の国」と言われたことが分かる。では、「神の国」という表現を、イエスがいつから使い始めたかを見てみよう。

(2)宣教開始の第一声

イエスは「神の国」という表現を、宣教開始の第一声から使われた。ご自分が来られたことで、預言されていた「神の国」が実現する運びになったことを告げられたのである。

時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。(マルコ1:15)

この訳によると、「神の国は近くなった」と、イエスが言われたことになっている。「近くなった」ということは、これから「神の国」が実現するということなのだろうか。しかし、ここでのギリシャ語の時制は「現在完了形」であり、動作が完了し、その状態が続いていることを表している。これから来るという、将来のことを表す形にはなっていない。とはいえ、「近づく」という動詞の意味に着眼するなら、その時制がどうであれ、「近づいた」という意味になるだけなので、「神の国」の到来は近未来として受け取ることもできる。ここでは、動詞の意味に着眼した形で訳されている。だが、本当にそれでよいのだろうか。

この箇所のギリシャ語は、もともとイエスが話されたアラマイ(アラム)語を訳している。そのアラマイ語で「近づく」という動詞が現在完了形になった場合、それは「来た」という意味になる。そうである以上、イエスが言われた言葉の意味は「神の国は来た」にしかならない。従って、「神の国は近くなった」と訳すのは正しくない(参照:C・H・ドッド 『神の国の譬』日本キリスト教団出版局、56、57ページ)。

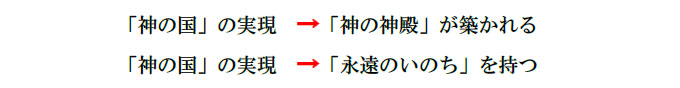

すなわち、イエスが宣教を開始するに当たり発した第一声は、預言されてきた「神の国」を、ご自分が持ってきたという宣言であった。それがついに来たので、「時が満ち」と言われたのである。そこは神が治め暮らす国なので、「神の神殿」があり、「永遠のいのち」が支配する。ゆえに「神の国」が来たとは、「神の神殿」が築かれる時が来たということであり、「永遠のいのち」を持つ時が来たということを意味した。

そこでイエスは、ご自分の語る言葉を信じる者は「永遠のいのち」を持ち、すでに死からいのちに移っていることを教えられた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。(ヨハネ5:24)

また新約聖書は、信じる者の内には「神の神殿」があり、神の御霊が宿る「神の国」が実現したことを証ししている。

あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。(1コリント3:16)

つまり、キリストを信じる者は「永遠のいのち」を持っていて、「終わりの日」に実現する「神の国」を、その者はすでに持っているということだ。それでイエスは、次のように言われた。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのち(「神の国」)を持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017) ※( )は筆者が意味を補足

しかし、イエスの時代、「終わりの日」に実現するという「神の国」を、信じれば救われるという救いの話とは別だとする人が多かった。救いは個人の話であり、「神の国」は目で見える形となって実現するものであり、歴史の終わりに起きる事件とする人が多かった。そこでイエスは、こうした誤解を解こうとされた。そのことを見ていくには、旧約聖書の預言をさらに知る必要がある。

(3)ダニエル書の預言

旧約聖書には、「終わりの日」のことを述べた預言記事が幾つもある。中でもダニエル書に書かれていた記事は、イエスの時代、最も重要視された。そこには、ダニエルの見た幻が書かれている。その幻は、獣が支配していた国に「人の子」が雲に乗って来られ、永遠にその方の治める国が築かれるというものであった。その幻の最後の部分を見てみよう。

私がまた、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に、主権と光栄と国が与えられ、諸民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。(ダニエル7:13、14)

ダニエルは、自分の見た幻の意味が分からなかった。そこで神に聞いた。神は、幻の意味を教えられた。それによると、悪魔が神を信じる者を滅ぼそうと攻撃を仕掛けてくるが、最後は「人の子」が悪魔の主権を奪い、永久に滅ぼすという。それにより、ご自分が主権を持つ「永遠の国」、すなわち悪が追い出された「神の国」が実現するという。そして、神を信じる聖徒たちに、その「神の国」(永遠の国)を与えるという。

国と、主権と、天下の国々の権威とは、いと高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え、服従する。(ダニエル7:27)

「永遠の国」が「民に与えられる」とは、まさしく人の内に「神の神殿」が築かれ、「永遠のいのち」を持つようになるということである。

ところが、当時の人たちはこの預言を、この地上に再びダビデの王国が実現されるという意味に取った。今は敵が強く自分たちは虐げられているが、神は必ず救い主を遣わして敵を滅ぼし、かつてダビデが築いたと同じ王国を地上に実現してくださるという意味に解した。無論、それは誤解であった。なぜなら、神がダニエルに見せた「神の国」は「永遠の国」であり、そもそも「有限」である地上に構築することなどできなかったからだ。「永遠」は「有限」とは共存できないので、「有限」の世界に神の言われる「神の国」を実現するなど、物理的にあり得なかった。ならばどうして、イエスは「神の国」が来たと言われたのだろう。

それは、地上にも「神の国」が実現できる「永遠」の場所が一つだけあったからだ。その場所とは、ほかでもない、人の内側にある「魂」であった。人の「魂」は神の「いのち」で造られ、神の部分だったので、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、そこであれば神が住まわれる「神の国」の実現は可能であった。それでイエスは、心を神に向け(悔い改め)、わたしが語る福音を信じるなら、その者の内に「神の国」が実現すると言われたのである。

時が満ち、神の国は来た。だから心を神に向け、この福音を信じなさい。(マルコ1:15、私訳)

このように、ダニエル書にあった「神の国」が実現する「終わりの日」の預言の意味は、人の内に「神の神殿」が築かれ、「永遠のいのち」を持つようになることであり、それはイエスによって成就された。しかし当時の人たちは、「神の国」は見える形で来ると期待していたので、イエスの言葉には納得がいかなかった。それでイエスは、彼らの誤解を解こうとされた。では、どのように誤解を解かれたのか、早速見ていくことにしよう。

(4)悪霊を追い出す

先に見たダニエル書の預言によれば、「神の国」は悪が追い出されることで実現する。そこでイエスは、悪霊を追い出す様子を人々に見せ、悪が追い出される「神の国」が来たことを、見える形で示された。そうやって、彼らの誤解を解こうとされた。その様子が、ルカの福音書につづられている。

しかし、わたしが神の指によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなたがたのところにきたのである。(ルカ11:20、口語訳)

イエスは、ご自分が悪霊を追い出しているのだから、預言にあった「神の国」は現実となって来たことを告げられた。ここで「来た」と訳されているギリシャ語の時制はアオリストで、「普通に」過去の出来事を表す。ただし、そうではない場合も多々ある。それで、新改訳第3版も新共同訳も、神の国は「来ている」と訳している。

おそらく、「来ている」と訳したのは、「起動的アオリスト」として捉えたものと考えられる。どういうことかと言うと、例えば、トランプ大統領が日本に来たとする。その場合、私たちは、「ほら、トランプ大統領が来ているよ」と言うが、それと同じように解し、「来ている」と訳したのであろう。

だが、「来ている」という日本語からは、「神の国」は今向かっているとも読めるため、これから起きる近未来の出来事にも解せてしまう。それは誤解を招くのでよくない。ちなみに、新改訳2017では、神の国は「来ている」という訳を改め、「もう神の国はあなたがたのところに来ているのです」としている。いずれにせよ、ここでイエスは、人々が待ち望んでいた「神の国」は、まさしく到来し、実現したことを宣言されたのである。これから来ると言われたのではない。

このように、イエスは悪霊を追い出すことで、「神の国」の預言が成就したことを見える形で示し、誤解を解こうとされた。それでも当時のパリサイ人たちは納得がいかなかった。見える姿での「神の国」を期待した。そこで、イエスの説得はさらに続いた。それを、同じルカの福音書に沿って見てみよう。

(5)「神の国」は宣べ伝えられている

イエスは、パリサイ人たちにこう言われた。

律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は宣べ伝えられ、だれもかれも、無理にでも、これに入ろうとしています。(ルカ16:16)

イエスは、「律法と預言者はヨハネまでです」と言われた。「律法と預言者」とは当時の聖書を指す表現で、ここでは「神の国」の預言のことを述べている。イエスは、「神の国」が到来するという聖書の預言はバプテスマのヨハネまでのことだと言われたのである。なぜなら、ヨハネ以降は「神の国」が到来し、「神の国」の福音が述べ伝えられているからだという。

そしてイエスは、「だれもかれも、無理にでも、これに入ろうとしています」と言われた。これは、人が自らの行いによって「神の国」に入ろうとする様子を述べている。イエスは、神の福音を信じさえすれば「神の国」に入れることを教えたにもかかわらず、いまだにパリサイ人たちは自らの行いで、強引に「神の国」に入ろうとしていたので、「だれもかれも、無理にでも、これに入ろうとしています」と言われたのであった。そこでイエスは、時を見計らって、誰もが無理に入ろうとする様子を譬えでも説明された。

パリサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。「神よ。私はほかの人々のようにゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことにこの取税人のようではないことを、感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております」(ルカ18:11、12)

イエスは、このパリサイ人のやり方では神からの義は得られない、すなわち「神の国」には入れないと言われた。同時にイエスは、神の福音を信じて、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と祈った取税人の話もし、彼が義と認められたと言われた。「あなたがたに言うが、この人(取税人)が、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません」(ルカ18:14)。

ここでイエスは、神の福音を信じた者が義とされ、その者が「神の国」に入れることを教えられた。つまり、「神の国」は信仰で受け取り、信仰で見るものなのである。そのことをパリサイ人たちに教えることで、彼らの誤解を解こうとされた。それでもなお、彼らは、「神の国」は目で見るものだと信じた。それでルカの福音書の流れに沿って「神の国」の教えを見ていくと、パリサイ人がついにイエスに疑問をぶつける場面が出てくる。それはこうであった。

(6)「神の国」はどこに来た?

ダニエル書の預言をよく知るパリサイ人たちは、イエスの言われた「神の国」の教えには納得がいかず、「神の国」はいつ来るのかと、いよいよ尋ねた。そこでイエスは、次のように答えられた。

神の国は、人の目で認められるようにして来るものではありません。「そら、ここにある」とか、「あそこにある」とか言えるようなものではありません。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。(ルカ17:20、21)

パリサイ人たちは、「神の国」がこの地上に見える形で来ると信じていたので、イエスは、「『そら、ここにある』とか、『あそこにある』とか言えるようなものではありません」と言い返し、彼らの考えを完全に否定された。そして「いいですか」と念を押し、「神の国」は私たちの「ただ中に」存在することを告げられた。つまり、「神の神殿」は私たちの内側に築かれ、私たちの内側が神の住む場所になると言われたのである。このことを、もう少し解説しよう。

ここで、「ただ中に」と訳されているギリシャ語だが、それは「エントス」[ἐντός]である。これは、「中に」という意味の前置詞「エン」[ἐν]を強調した言い方なので、「ただ中に」と訳されている。問題は、「ただ中に」という意味をどう解釈するかだ。それを空間的な意味に取るなら、私たちは「神の国」という“空間”の中にいるという話になる。人の内側という意味に取るなら、「神の国」は私たちの“内側”にあるという話になる。ならば、イエスはどちらの意味で「エントス」を使われたのだろう。

それを知るには、イエスが言われた「エントス」[ἐντός]の他の用例を見てみればよい。とはいえ、他の用例は1カ所しかない。そこにはこうある。「目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります」(マタイ23:26)。イエスは「エントス」を、明らかに「内側」を指す言葉として使っている。このことから、先の意味は、私たちの「内側」に「神の国」があるという意味で言われたことが分かる。それゆえイエスは、「『そら、ここにある』とか、『あそこにある』とか言えるようなものではありません」と言われたのである。

このように、約束の「神の国」は、私たちの“内側”に実現する。私たちの外側に、見える形で実現するのではない。「神の国は、見える形では来ない」(ルカ17:20、新共同訳)。いくら歴史の中で「神の国」を待ち望んでも、「『そら、ここにある』とか、『あそこにある』とか」にはならないのである。イエスは、こうしたやりとりを通して、「神の国」の誤解を解こうとした。「終わりの日」というのは「今」であり、“今”が約束の「神の国」が実現する時であることを教えられた。このことはヨハネの福音書を見ると、さらによく分かる。

(7)「永遠のいのち」を持つ

イエスは、「神の国」は見える形ではなく人の内側に来ることを、次のように教えられた。

だれも天に上った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。(ヨハネ3:13~15)

イエスはこの中で、「人の子」が天から下って来たことを告げ、ダニエル書にあった預言、「見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ」(ダニエル7:13)に、ご自分を重ねられた。ご自分が、預言されていた「神の国」を実現する「人の子」であることを教えられた。そしてイエスは、モーセが荒野で蛇を上げたことを引き合いに出し(民数記21:5~9)、「人の子」も上げられることを話された。その時のモーセの話はこうである。

かつて神は、イスラエルの人たちを殺す蛇に対抗できるよう、モーセに青銅の蛇を作らせた。それを旗ざおの上につけさせ、それを仰ぎ見る者は蛇にかまれても生きられるようにされた。イエスは、それにご自分を重ねられたのである。イエスも十字架という旗ざおにつけられるが、その十字架の御業を仰ぎ見る者は悪魔の攻撃を受けようが生きられるようになれることから、そのことに重ねられた。すなわち、悪魔が滅ぼされ「神の国」が実現するというダニエル書の預言は、ご自分の十字架の死を通して成就することを言われたのである。だから聖書は、イエスの十字架を次のように証ししている。

その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、 一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。(ヘブル2:14、15)

そしてイエスは、実現される「神の国」のことを続けて、「信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです」と言われた。つまり、ダニエル書にあった「神の国」の実現とは、人が「永遠のいのち」を持つようになることであり、それは信じる者に実現するということを言われたのであった。そしてイエスは、「永遠のいのち」のことをこう言われた。

その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。(ヨハネ17:3)

「永遠のいのち」とは、「イエス・キリストとを知ること」だと言われた。すなわち、「神の国」の実現とは、「永遠のいのち」を持つようになることであり、それは、イエス・キリストを信じる信仰を持つようになることなのである。これは「救い」の話であり、「神の国」が実現するという「終わりの日」の話は、信じれば救われることを教えた神の福音の話であった。ゆえに、「神の国」を求めなさいとは、「神の救い」を求めなさいという話であった。まことに「神の国」は、私たちの“内側”に実現する話なのである。

このように、イエスの言われた「神の国」とは、旧約聖書に書かれていた「終わりの日」の預言の成就であり、それは「救い」の話である。人は「終わりの日」というと、地上の歴史が終焉(しゅうえん)を迎えることを連想し、恐れる。だが神を信じる者であれば、その後に「神の国」が実現すると考え、そこに希望を託す。当時のパリサイ人たちもそうであった。それでイエスは、聖書に書かれている「終わりの日」の預言、すなわち「神の国」の到来は、そういうことではないことを教えられたのであった。それは、個人の救いの話であることを教えられた。

そもそも宇宙には寿命があり、地球を生かす太陽も、やがて燃え尽きてしまう。そんな場所に、朽ちることのない「神の国」を築くことなどできない。そうであるから、「神の国」は私たちの内側に実現する話であり、それは、イエス・キリストを信じる信仰を持つようになることを意味する。

以上で、「神の国」の話はお終いと言いたいところだが、そうはいかない。「神の国」が個人の内側に実現したなら、その後はどうなるのかという話もする必要がある。なぜなら、イエスはその後についても語っておられるからだ。そのことも知ると、「神の国」を求めなさいという言葉には、さらに深い意味が込められていることが分かる。では、「神の国」のその後を見てみよう。

【神の国のその後】

(1)「神の国」は成長する

人の内側に「神の国」が実現すれば御霊が住まわれるので、「死」は何の力もなくなる。その人は、体が滅びると同時に朽ちない「霊の体」に着替えさせられ、復活する。「霊の体が復活するのです」(1コリント15:44、新共同訳)。復活する場所は、この有限の世界ではなく、神が用意された無限の世界になる。その場所を人は「天国」と呼ぶ。「神の国」のその後は、こうして「天国」へと舞台を移す。それでイエスは、心を騒がせるなと言われた。

あなたがたは心を騒がしてはなりません。神を信じ、またわたしを信じなさい。わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょう。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。(ヨハネ14:1~3)

つまり、「神の国」は蒔かれた種と同じである。種は人手によらず生長し、やがて収穫の時を迎える。「神の国」も成長し、やがて私たちを「神の国」(天国)に連れて行ってくれるのである。イエスは、こうした「神の国」の様子を次のように譬えられた。

神の国は、人が地に種を蒔くようなもので、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育ちます。どのようにしてか、人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐにかまを入れます。収穫の時が来たからです。(マルコ4:26~29)

ここで重要なことは、「神の国」は地に蒔かれる種と同じで、当初は見えないということだ。しかし、「神の国」という種は生長し、やがて収穫の時を迎える。それが復活であり、神が用意された「神の国」に移り住むことを意味する。それにより、「神の国」は完成する。そのさまをイエスは、蒔かれた種の譬えで話された。

このように、「神の国」は「いのち」の種であり、それは成長する。人の中に、ただ「神の神殿」が築かれ、神が住まわれてお終いではない。その者の「体」を復活させてくださる。ただし、復活されるまでの間、神は少しでも人を苦しめる罪という泥を洗い流そうとされる。それにより、人が神を信頼し愛せるようにされる。それゆえ、人は「神の国」が成長する間、神と共に罪と戦うことになる。それは、キリストが歩まれたと同じ苦難の道である。「神の国」が成長するとは、そうしたことの一切が含まれる。では、その苦難の道を見てみよう。

(2)苦難の道を歩く

イエスは神であられたが、私たちと同じ制約を引き受け、同じ「肉の体」を持って生きられた。「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました」(ピリピ2:6、7)。そして、多くの苦難を経て十字架に架けられた。「人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました」(ピリピ2:8)。

だが、十字架の死によって「死の力」を持つ悪魔を滅ぼし(ヘブル2:14、15)、すなわち「死」を滅ぼし、よみがえられた。「神の国」に凱旋(がいせん)し、神の右の座に座られた。「キリストは天に上り、御使いたち、および、もろもろの権威と権力を従えて、神の右の座におられます」(1ペテロ3:22)。こうして十字架の死が、悪魔が滅ぼされる「終わりの日」となり、神の主権によって治められる「神の国」が完成する時となった。

以上が、キリストの歩まれた道である。それは、「神の国」の成長を示す型であった。それゆえ、私たちもキリストにつぎ合わされれば、キリストと同じように死に、キリストと同じように復活し、「神の国」に凱旋することになる。

もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。(ローマ6:5)

ただし、「神の国」に凱旋するまでは、私たちもイエスが歩まれた苦難の道を歩むことになる。イエスが十字架の死に至るまで多くの苦しみを受けた以上、「人の子はまず、多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません」(ルカ17:25)、イエスを信じる者も多くの苦しみを受けることになる。

「私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない」(使徒14:22)

その苦しみとは、御心に従って生きようとすることで生じる苦しみにほかならない。イエスが歩まれた苦難の道は、まさに「神の言葉」に従って生きたことで生じた摩擦であった。人々はイエスにつまずき、激しく迫害したのである。キリストにつぎ合わされた者も、同様の苦難の道を歩くことになる。イエスはそれを知るからこそ、「わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです」(マタイ10:34)と言われた。

こうした迫害の苦難は、人の場合、キリストとは違い、迫害する者を愛させない罪との戦いになる。さらに人の場合、迫害の他に自らの犯す罪もあり、それも苦難となる。また、病や天変地異、戦争や事故、財政破綻や失敗、そうした困難も苦難となる。この困難は信仰が試される試練となるので、やはりこれも不信仰という罪との戦いになる。要するに、人の場合の苦難はどれも、罪との戦いとなる。それは、神を信じるがゆえにそうなる。神を信じない者にしてみれば、苦難は罪との戦いになどならない。ただの苦しみでしかない。

このように、「神の国」を受け取ったなら、その人はキリストにつぎ合わされ、キリストへの信仰が始動する。そして、その時点から罪との戦いが生じ、苦難の道をキリストと共に歩むことになる。しかし、それにより信仰が訓練され、神への信頼が増し加えられる。苦難の道は、まるで懲らしめを受けているかのように思えるが、それによって訓練され、平安な義の実を結ばせることができる。

すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。(ヘブル12:11)

どれだけ平安な義の実を結ばせるかは、すなわち罪を洗い流せるかは、人がどれだけ罪に気付きキリストを頼ったかに懸かっている。ゆえに、平安な義の実の量はおのおの異なる。そうであっても、実の量にかかわらず、肉体の死を迎えたなら復活させられ、「神の国」に移り住むことになる。そして、苦難の中で結ばせた平安な義の実は神への信頼なので、移り住む「神の国」での宝となる。これを、行いに対する報いという。「神は、ひとりひとりに、その人の行いに従って報いをお与えになります」(ローマ2:6)。

見てきたように、「神の国」は人の「内側」に実現してお終いではない。罪との戦いへと誘導し、「肉体の死」と同時に、神が用意された「神の国」に引き上げてくれる。イエスの言われた「神の国」を求めよとは、そうした一連の内容をすべて含んでいる。神の呼びかけに応答して「神の国」を受け取り、イエス・キリストを信じて罪と戦い、その中で「神の国」への凱旋を待ちなさいということまで含んでいる。

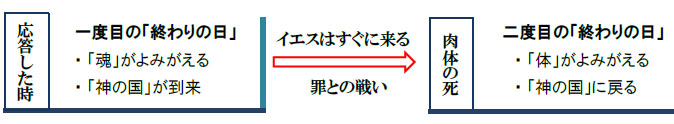

そういう意味では、「神の国」が実現するという「終わりの日」は2度ある。1度目は「神の国」を受け取った時であり、2度目は「神の国」へ凱旋する時である。そこで今度は、「終わりの日」という視点から「神の国」を見てみることにしよう。すると、さらに「神の国」のことが分かる。

【終わりの日】

(1)「終わりの日」の定義

人は「終わりの日」というと、この世界の歴史が終焉を迎える日だと思ってしまう。しかしイエスは、「終わりの日」についてこう言われた。

わたしを遣わした父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。(ヨハネ6:44)

このイエスの言葉から、「終わりの日」とは、「神が人をよみがえらせる時」であることが分かる。「よみがえる」とは、「死人」が生きるようになるということである。それがいつなのか、イエスはこう言われた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

「終わりの日」とは、「死人」が生きるようになる時を指す。イエスはここで、それは「今」であることを断言された。神の福音を聞き、それを信じて受け取るなら、その時が「死人」が生きるようになる時であり、「死人」にとっての「終わりの日」だと言われた。従って、イエス・キリストを信じている者にとっては、すでに「終わりの日」のよみがえりは実現したことになる。信じる者は、「死」からよみがえり、「いのち」に移されていることになる。それでイエスは、こう教えられた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。(ヨハネ5:24)

つまり、キリストを信じている者は、みな「終わりの日」を迎えたのである。だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者であり、古きは過ぎ去って、すべてが新しくされている。それで聖書は、こう教えている。

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(2コリント5:17)

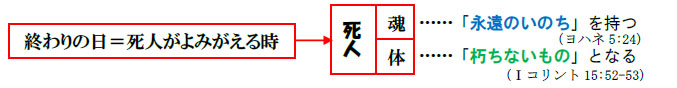

このように、「終わりの日」とは「神が人をよみがえらせる時」であり、それは神の呼びかけに応答し、「神の国」の種が蒔かれた時を指す。なぜならその時、死んでいた「魂」がよみがえり、神と共に生きるようになるからだ。それは、「魂」が住んでいた「死の世界」と決別し、神と暮らす「いのちの世界」に移されたことを意味する。そういう意味では、「終わりの日」とは、まさしく世界が終焉を迎える時でもある。いずれにせよ、「神が人をよみがえらせる時」が「終わりの日」だと分かれば、それは2度あることに気付く。続けて見ていこう。

(2)「終わりの日」は2度ある

死んでいた「魂」がよみがえり、神と共に生きるようになっても、その人は朽ちる「体」のままである。それでは、朽ちないものは相続できない。「神の国」に移り住むことができない。「血肉の体」では、永遠である「神の国」を見ることすらできない。

血肉のからだは神の国を相続できません。朽ちるものは、朽ちないものを相続できません。(1コリント15:50)

そこで今度は、「血肉の体」が「霊の体」によみがえる、2度目の「終わりの日」が用意されている。それは、その人が「肉体の死」を迎えると同時に訪れる。「肉体の死」を告げる終わりのラッパとともに、たちまちキリストが来られ(再臨)、一瞬にして「霊の体」を着せられ、死者は朽ちないものによみがえらされる。それにより、「神の国」を相続する。

終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。(1コリント15:52)

このように、「終わりの日」をイエスの言われた「神が人をよみがえらせる時」とするなら、それは2度ある。1度目は、神の呼びかけに応答した時であり、2度目は、肉体の死を迎えた時である。前者においては、神は死んでいた人の「魂」をよみがえらせ、後者においては、死んだ人の「体」をよみがえらせる。こうして、悪魔の仕業でアダムが罪を犯して以来「死人」となった私たちは、完全な姿での生きる者とされる。

このことが分かると、イエスは「終わりの日」は成就した、すなわち「神の国」は成就したと言う一方、「神の国は、あなたがたのただ中にあるのです」(ルカ17:21)、「神の国」を持つ者を「終わりの日」によみがえらせるとも言われた理由が分かる。

わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠のいのちを持っています(神の国を持っています)。わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。(ヨハネ6:54) ※( )は筆者が意味を補足

それは、「終わりの日」が2度あるからだ。それで弟子たちには、次のように言われた。

この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。(マタイ24:14)

当時、御国の福音はユダヤ人だけにしか伝えられておらず、異邦人には伝えられていなかった。しかし、この福音はすべての人の福音なので、全世界に宣べ伝えられる必要があった。そこでイエスは、福音を宣べ伝えよと命じ、それから弟子たちにとっての「終わりの日」、すなわち「肉体の死」が来ると言われたのである。実際、そのようになったので、福音は全世界に広がった。

以上のことが分かれば、ヨハネの黙示録に書かれていることの意味も分かる。ヨハネの黙示録は誤解されやすいが、正しく把握できれば、「神の国」のことがさらに深く見えてくる。では最後に、ヨハネの黙示録を見ながら「神の国」を総括しよう。とはいえ、詳細に説明するだけの余白は残っていないので概略だけとなるが、それでも十分に役立つことだろう。

【ヨハネの黙示録】

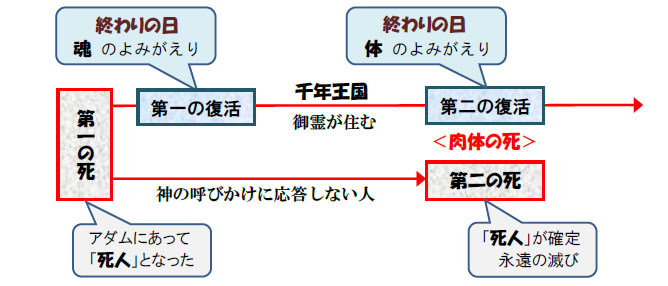

(1)千年王国の意味

「神の国」は、神の呼びかけに応答した者に来るので、イエスは、「時が満ち、神の国は来た。だから心を神に向け、この福音を信じなさい」(マルコ1:15、私訳)と言われた。これで死んでいた「魂」はよみがえり、最初の「終わりの日」を迎える。黙示録は、これを「第一の復活」(黙示録20:6)と呼ぶ。

そして「第一の復活」にあずかった者は、苦難に遭い、神への信頼を増し加えていく時を過ごす。その中、「肉体の死」を迎え、2回目の「終わりの日」を迎える。「体」がよみがえり、「神の国」に移り住むのである。これが「第二の復活」となる(黙示録21章)。

しかし、神の呼びかけに応答しない者は、まったく違う結果を迎える。その人には、死人がよみがえるという意味の「終わりの日」は来ない。別の意味の「終わりの日」が来る。それを「第二の死」(黙示録20:14)という。その説明をしよう。

思い出してほしい。アダムが悪魔の仕業で罪を犯し、そのことで神との結びつきを失い、すべての人は死人になったことを。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。これを「第一の死」という。そこで神は、「この御手につかまりなさい」と、死人への呼びかけを開始された。それで、神の呼びかけに応答すれば、誰であれ生きる者になれた。しかし、「肉体の死」を迎えるまでに応答しなければ「第一の死」のままであり、死は永遠となる。これが「第二の死」であり、永遠の滅びを意味する。まさに応答しない者にとっては、「肉体の死」が「終わりの日」となる。

つまり、誰にとっても「肉体の死」は「終わりの日」になる。「第一の復活」にあずかった者にとっては、「肉体の死」が「第二の復活」の時となり、死と永遠の別れを告げる「終わりの日」となる。しかし、神の呼びかけに応答しない者にとっては、「肉体の死」が「第二の死」の時となり、生きることに永遠の別れを告げる「終わりの日」となる。人はこうした「終わりの日」を、「最後の審判」と呼ぶ。だが、神が人を裁くわけではなく、本人の選択が自動的に承認されるにすぎない。

いずれにせよ、この「第一の復活」にあずかったなら、すなわちイエス・キリストを知る聖徒になったのなら、神を信じなかった者に訪れる「第二の死」は、何の力も持たない。聖徒の内側には「神の神殿」が築かれているので、その者は神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、揺るぎなく生きることになる。

この第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては、第二の死は、なんの力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、千年の間王となる。(黙示録20:6)

「千年の間」とは象徴であり、揺るぎない様子を表している。つまり、「神の国」が実現し、「神の神殿」が築かれ、「永遠のいのち」を持つ者となったのなら、その者から「永遠のいのち」を奪い取れるものは何もないということだ。

わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません。(ヨハネ10:28)

そして「肉体の死」を迎え、「神の国」に移り住む時が来る。新しい天と地を見る時が来る。これが「第二の復活」であり、2度目の「終わりの日」となる。

また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。(黙示録21:1)

ヨハネの黙示録は、こうした壮大なパノラマを象徴的なものや比喩で表現している。それは、いつの時代の人にも適用できるようにするための配慮であった。

すなわち、ヨハネの黙示録は、神を信じる「第一の復活」にあずかった者にとっては、「第二の復活」までは苦難に遭うが大丈夫だという神の励ましである。同時に、神を信じない者にとっては、「第二の死」があるから早く御手にしがみつきなさいという神の呼びかけとなる。どちらの者にとっても、それは神の愛にほかならない。

余談だが、神の呼びかけに応答すれば救われるとは、人が意識できない霊的な領域でのやりとりとなる。ゆえに、どんな障がいのある人であっても、幼くして命を失った人であっても、救われる機会は誰であれ平等に有している。詳しくは、福音の回復(44)を見てほしい。では、ヨハネの黙示録に書かれている、イエスの最後の言葉を見てみよう。

(2)すぐに来る

イエスの最後の言葉は、誰にでも分かる内容であった。

しかり。わたしはすぐに来る。(黙示録22:20)

イエスは「すぐに来る」と、最後にもう一度念を押して言われた(黙示録22:7、12)。それだけ、このことは重要だということだ。そして、「すぐに来る」という言葉からは未来を連想する。しかし、この箇所は未来形ではなく現在形で書かれている。「来る」と訳されたギリシャ語は「エルコマイ」[ἔρχομαι]で、現在形になっている。また、「すぐに」と訳されたギリシャ語は「タキュース」[ταχύς]で、「急いで」という意味である。それゆえ、ここでのニュアンスは、「わたしは、現在急いで向かっている」となり、現在移動中の様子を表している。

ただし、ギリシャ語の場合、切迫して起こる、あるいは確実に起こる出来事を言い表すのにも現在形を用いるという手法がある。その場合であれば、「しかり。わたしはすぐに来る」と、未来の意味にも訳せる。そうであっても、千年も2千年も先の未来ではなく、私たちが生きている間にすぐにでも起きる感覚の未来を指す。どちらに訳そうが、イエスは差し迫って来られることを、念を押して言われたのである。

では、イエスはいつから移動を開始し、こちらに向かっているというのだろう。それは、人が神の呼びかけに応答し、「神の国」の種が蒔かれた時からである。「魂」がよみがえり、神との結びつきを回復した時から、イエスはこちらに向かって急いでおられる。それは、その人の「体」をよみがえらせ、「神の国」に連れ戻すためである。ところが、本来であれば人の所になどすぐにでも行けるのに、それを阻む「隔ての壁」があって時間を要することから、急いで向かっているという言い方になった。どういうことなのか、説明しよう。

神との関係が回復しても、私たちの「体」はいまだ「死」に支配されている。そのことで「恐れ」を抱き、見える安心をむさぼってしまう。それが罪であり、死に支配された「体」には罪が住み着いている(ローマ7:15~23)。その「罪の力」は、自らの義を証しするための「律法」を作らせる。「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(1コリント15:56)。そのため、人は「律法」で人の価値を判断し、「律法」に違反する者には「怒り」を覚える。「怒り」は、愛せよと命じた「神の律法」に違反する。「律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません」(ローマ4:15)。これが、神を阻む「隔ての壁」であった。

「隔ての壁」となる罪は他にもある。悪魔の仕業による「死」は、人の体もこの世界も滅びる姿に変え、体には病気、この世界には天変地異をもたらした。そうした災いも人の「恐れ」となり、人は見える安心となる富をむさぼる罪に走った。それで人は富をめぐり、戦争をするようになった。ヨハネの黙示録は、そうした災いをさまざまな象徴的な表現で描いている。

いずれにせよ、こうした罪が「隔ての壁」となった。そのせいで、神は人に近づけなかった。しかしイエスは、「隔ての壁」を打ちこわす武器を用意された。それが十字架の御業である。

キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです。・・・敵意は十字架によって葬り去られました。(エペソ2:14~16)

イエスは「恐れ」を締め出すための「全き愛」という武器を、「全き愛は恐れを締め出します」(1ヨハネ4:18)、十字架で手にし、それを使って罪と戦われた。罪を懲らしめ、人に近づこうとされた。それでイエスは、ヨハネの黙示録の中でこう励まされた。

わたしは、愛する者をしかったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって、悔い改めなさい。(黙示録3:19)

だが、いくら「死」が罪の猛威を振るおうとも、「体」が滅びてしまえば「死」の支配も終わり、罪も消滅する。「隔ての壁」はなくなる。そうなれば、イエスはその者の上に余裕で到着できるので、直ちに「霊の体」を「魂」に着せ、復活させてくださる。それにより、人は罪の奴隷ではなくなる。

もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。・・・罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています。(ローマ6:5、6)

このように、イエスは人の罪と戦いながら来られる。それは人にとって苦難となるが、そのおかげで罪からきよめられ、神を信頼できるようになっていく。そうした事情から、「わたしは、現在急いで向かっている」と言われたのである。しかし、そうであっても到着できるのは「肉体の死」を迎えるときとなるので、人は思う。人生は短く、死はすぐに来たと。イエスの言われた、「しかり。わたしはすぐに来る」(黙示録22:20)は真実であったと。

※「すぐに来る」の説明は、あくまでもイメージとして理解してほしい。というのも、すべては霊的な領域での話になるので、肉の言葉では本来説明できないからだ。ヨハネの黙示録も、そうした理由から象徴的なものや比喩で表現されている。

(3)総括

「神の国」について見てきた。それは「終わりの日」の成就であり、イエス・キリストを信じる信仰を持つようになることであった。つまり、人が救われる時が「神の国」が到来する「終わりの日」であり、その時、人は新しく造られた者とされる。「その人は新しく造られた者です」(2コリント5:17)。そして「肉体の死」を迎えると同時に復活させられ、「神の国」が完成する「終わりの日」が再び来る。このように、「神の国」は救いから始まり、復活で完成する。だから、「終わりの日」は2度ある。

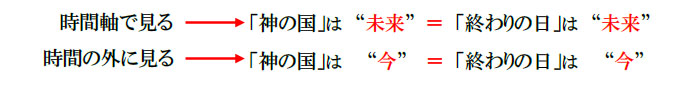

しかし、この話に戸惑われた方も多いことだろう。なぜなら、「神の国」が実現する「終わりの日」をめぐってはさまざまな教えが存在するからだ。さまざまといっても、その土台となる見方は2つしかなく、時間軸で見るか見ないかだけである。時間軸で見れば、「終わりの日」は歴史の中で起きる1回の出来事となる。神が歴史を終わらせ、死んだ者が一斉によみがえり、その時点で「神の国」が実現されるということになる。

それに対し、「神の国」は「永遠の国」であり、そもそも時間の中には存在できないと考える人は、時間の外に「終わりの日」を見る。そうなると、「終わりの日」は個人が救われた時となり、それが天地の崩れ去ることを意味し、「神の国」の実現となる。要は、「神の国」はこれから来るのか、それとも来たのかという違いになる。

従って、時間軸で見ると「神の国」は“未来”の話となり、時間の外に見ると、「神の国」は “今”の救いの話になる。昔は、時間軸で見る方が主流であったが、C・H・ドッドの『神の国の譬』(1935年)が書かれて以来、近年の流れは時間の外に見る方に傾いている。

どちらが正しいにせよ、どちらのゴールも神と暮らすようになる点では変わらない。大事なことは、キリストを信じる私たちの内側には今すでに御霊なる神がおられ、私たちはその方の中で生き、動き、存在しているということだ。「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)。それを信じるのであれば、「神の国」がどう実現するとか、いつ来るかなどと心配する必要はなくなる。ただ神に委ねればよいという話になる。それでイエスは、「だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい」(マタイ6:33)と言われた続きで、こう言われた。

だから、あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配します。労苦はその日その日に、十分あります。(マタイ6:34)

「あすのための心配は無用です」とは、何を食べようか着ようかといった思い煩いに対し言われた言葉であるが、そうした思い煩いと「神の国」の心配とは同じ根を持つので、それを含めてイエスは言われたのである。

このように、「神の国を求めなさい」には実に深い意味がある。ただ神を第一にして生きなさいと言っていたわけではない。そこには希望があり、ヨハネの黙示録はそれを描いていた。さて、次回のコラムは「神の義」について見てみよう。そこにも深い意味がある。

◇