これぞ神学!これぞ人生指南としての実学!

国際基督教大学(ICU)で「キリスト教概論」を教えておられる魯恩碩(ロ・ウンソク)氏が、自身の講義を学生との対談形式にして出版した一冊。かつて、この「神学書を読む」シリーズで取り上げた佐藤優氏の『「悪」の進化論』と似た形式である。多少戯曲的な形式になっているので、実際にこのような形で講義が進められたとは考えにくいが、400ページを超える大著にもかかわらず、とても読みやすく、2、3日で一気に読んでしまうことができた。例えるなら、「バイキングスタイルの多国籍料理」を堪能した気分になる。

本書は、魯氏が現代性を帯びた問題を全12講にわたって提示し、それを学生たちが各々の知識を用いて議論する形式となっている。魯氏が案内役になっているのは間違いないが、基本的に学生主体で議論が進んでいき、しかも魯氏は「教え込み」を決してしない。だから話題は多岐にわたり、哲学者や政治家の言葉、映画やドラマ、小説や憲法など、議論しているトピックスに関係するいわゆる「二次資料」がとても多彩である。

確かにこういったやり方なら、学生たちは講義に興味を抱くであろう。そして魯氏の「キリスト信仰」にも共感を抱くことになるだろう。福音宣教という意味からも、とても役に立つ一冊である。

本書の「はじめに」には、とても刺激的な言葉がつづられている。

聖書を読んでみると、多くの場合、信仰は神に対する怒りからはじまります。(中略)信仰とは、神を賛美することである。そう思われるかもしれません。しかし、彼らは神を賛美する前に、神に「なぜ」と問う勇気を持つ人間であったのです。(中略)そして、アブラハム、エレミヤ、詩編の嘆願者が、なぜ怒っていたのか? それを理解しようとすることは、自分もまた、不条理で理不尽なこの世界に、対峙する力を手に入れることです。(3ページ)

はばかりつつ申し上げるなら、私も「神学」を探求している者の端くれである。そして事あるごとに出くわしてきたのは、神学は「神についての学問」であるのに、「それはキリスト教信者が探究する分野でしょ?」という誤った前提である。確かにそういった側面を神学は持っている。特に組織神学や聖書学の中には、キリスト教や聖書と無縁の人たちからすると、「どうでもいいこと」と思われるトピックスが存在する。しかし、そういった重箱の隅をつつくような議論が神学の本来の姿ではない。むしろ私たちの現実社会を前提とし、神を信じる、信じないにかかわらず、私たちが生きる現実に対して、「もし神が存在するとしたら」「聖書の世界観からひもとくなら」と考えることこそ、実は神学の本質に近いものなのである。

そういった意味で、本書に登場する学生たちの中に、未信者の留学生や無神論者(と自称している者)、在日韓国人3世、そして熱心なクリスチャン2世たちがおり、彼らが一堂に会し、ああでもないこうでもないと議論している様は、各々が神学と対峙している姿に他ならない。私はそこに、この授業のリアリティーを感じることができた。

例えば、第5講「新約聖書の『赦(ゆる)し』 被害を受けたとき、あなたは加害者を許せるか?」では、映画「シークレット・サンシャイン」から神学者ディートリヒ・ボンヘッファーの「安価な恵み」まで、学生たちのさまざまな興味関心を喚起しながら議論を展開している。加害者と被害者の関係性のみならず、「罪の赦し」という神の領域に関わる問題にまで話題が及ぶとき、実はクリスチャンの学生よりも未信者(もしくは無神論者)の学生の方が多く発言し、しかもその論の深まりは、読み手の思考をも深めてくれるという作りになっている。そしてこのトピックスに関し、魯氏(講義内では「教授」)がこう締めくくって、次の話題へと移っていく。

しかし、裁かれるだけではなく、そこに赦しの可能性が存在するとき、人は罪というものが、それのみの単独の概念ではなく、赦しとの相関概念であると知らされるのです。たとえば皆さんが、漠然と悪いことかもしれないとは感じる、しかし罪と呼ぶほどではないと思えるようなことをしたとします。その行為が、人によって赦されました。そのとき、はじめて、その行為が罪だったと気づく。そういう経験をしたことはありませんか。(中略)キリスト教の赦しという概念は、加害者に自分の罪を自覚させ、その罪を罪として向き合わせる働きがあることも忘れないでください。(143~144ページ)

これなど、子どもの頃に私が体験した出来事そのものである。何とも思っていなかったことが相手にとって大きな痛手となっていることを知らされ、しかもそれを相手がすべて包み込むように「もうこんなことしないでね」と言って優しく頭をなでてくれた体験――。この時、私はなぜか大粒の涙を流して「ごめんなさい」を繰り返していたのである。魯氏はこれこそが「罪の悔い改め」であり、聖書が語る「罪の赦し」だと学生たちに提示するのである。

本書は大学生など、ある程度アカデミズムを経験している人や、キリスト教や聖書にそれほど関心がない人と向き合うときの「勘所」を教えてくれる書である。そしてこれこそが、真の意味での神学の醍醐味(だいごみ)である。

声を大にして申し上げたい。神学は決してキリスト教信者だけの自己満足的な学的追究ではない。広く、多くの人々が感じている「不条理」や「理不尽さ」に対し、「なぜ」と声を上げるために必要なスキルを提示するものである。そして、その解決に向けたベクトルを指し示すものである。

確かに、少々とっつきにくい印象はある。また、手にずっしりとくる感触は、読書を習慣としていない人にとっては苦痛を伴うように思えるかもしれない。しかし、人一倍この社会、世界に「なぜ」を感じている人であるなら、きっとむさぼるように読み進めていけるだろう。

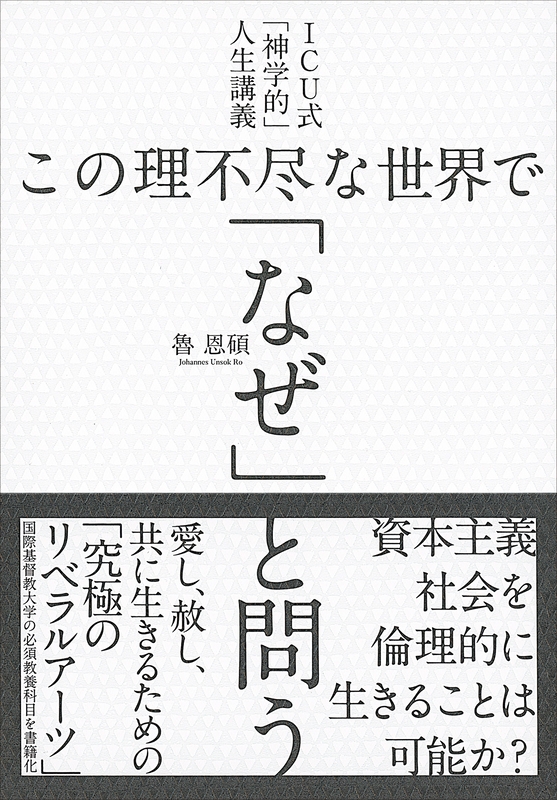

■ 魯恩碩著『ICU式「神学的」人生講義 この理不尽な世界で「なぜ」と問う』(CCCメディアハウス、2021年8月)

◇