「神学」というと、そこには神を前提とした学問体系が想定されている。その神が積極的に私たちの世界に関与してくるかどうかはさておき、神という存在が大前提となる。だがこの前提をカッコ付きにして相対化すると、それは「神学」から「宗教学」へと立ち位置が推移することになる。

本書はそういった意味で、厳密には「宗教学」の一分野ということになるのかもしれない。著者である宗教学者の中村圭志氏は、『面白くて眠れなくなる宗教学』(PHP研究所)や『教養としての仏教入門』『知ったかぶりキリスト教入門』(幻冬舎新書)などですでに有名である。中村氏の特徴は、今までその宗教に興味がなかった人、特定の宗教を信仰しているわけではない人が読んでも分かるように解説することができるという点にある。

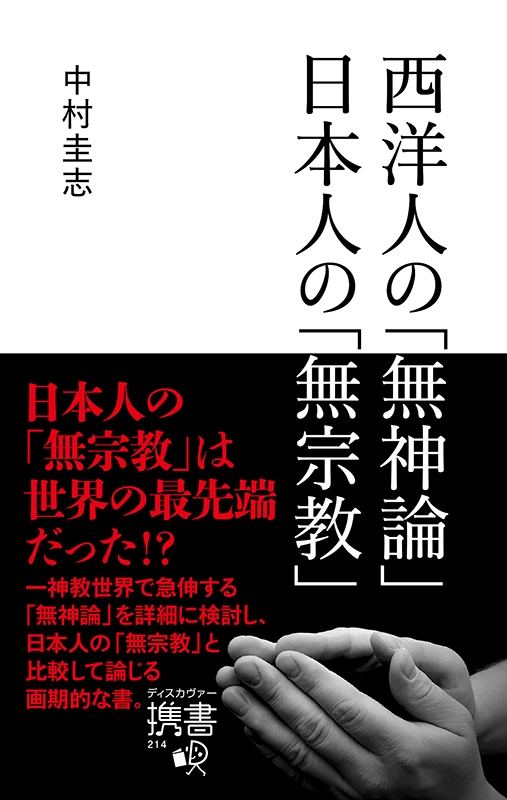

本書『西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」』は、そんな中村節の真骨頂であるといえよう。そのことを著者自身も意識してか、あえて次のように冒頭で述べている。

というわけで、本書は無神論――神は無いという議論――のガイドであると同時に、東西文化比較論の試論である。さらに、無神論・無宗教の側からひっくり返しに宗教の種々相を浮き彫りにするという実験でもある。知的ゲームとして楽しんでいただければと思う。(5ページ)

着目すべきは最後の一文である。現代に生きる日本人として、「知的ゲーム」という観点から諸宗教を、そして神学の世界を見てみたら、どんなことが分かるか。本書は、独自の地域文化や世界観を内包する「宗教(そして神学)」という分野に対し、普遍的な理性と科学に基づいて切り込んでいくことを旨としている。

そしてその行為をあえて「知的ゲーム」であると公言することで、取り上げる諸宗教を信仰している者もそうでない者も、皆同じ議論の俎上(そじょう)に載ることができるように取り図っているのである。そういった意味で、「知的ゲーム」という観点から見える諸宗教の形態を詳(つまび)らかにしているといえよう。

その中には当然「キリスト教」も含まれている。冒頭で述べた「神学」の前提を「知的ゲーム」によって取り払われるとき、人々に対してキリスト教はどのように映るのか。信者である人たちが多少不快感を抱くことを承知の上で、あえてこの「知的ゲーム」に参加する意志を抱くなら、本書はとても刺激的かつ示唆に富む事柄を私たちに示してくれる。

第1章では、「無神論」と「無宗教」の違いを一神教と多神教という異なる宗教事情をひもとくことで解説している。特に西洋型「無神論」は、一神教に対する反動が大きな要因であり、アプリオリに教え込まれてきた「宗教世界」そのものを否定する強い論理として機能していることを著者は訴える。

一方、日本では多神教的な宗教観が浸透しており、白黒はっきりさせることを旨とした「無神論」ではなく、むしろ「どっちつかずの無宗教」が受け入れやすかったのではないかと考察している。

どうも私の究極の見通しとしては、有神論VS無神論の対立よりも、一神教型の思考(欧米で台頭中の無神論も含む)VS多神教・アニミズム型の思考(日本的無宗教なども含む)の対立のほうが原理的に言って大きいのではないかという感じがするのである。(31ページ)

この観点から、米国で1890年代から巻き起こった「ファンダメンタリズム論争」を取り上げ、その歴史を概観している。ファンダメンタリスト(根本主義者)とは、聖書の一言一句を「まごうことなき神の言葉」と受け止め、字義通りの解釈にこだわったキリスト教保守の一集団である。彼らが現在の「福音派」の原型を形作ったというのが研究者の間では一般的な見解となっている。そしてそのような集団に対して、進化論を争点にして「決然とした無神論」を敢然と訴える科学者たちを紹介している。具体的にはリチャード・ドーキンス、クリストファー・ヒチンズらである。

本書の白眉は第2章にあるといえよう。「盛り上がる無神論ツイッター」と題して紹介されているのは、現在ネット上で閲覧できる無神論者たちによる宗教(有神論的思考)への批判、揶揄(やゆ)、そして嘲笑の数々である。そして「知的ゲーム」としては、確かに彼らの主張は正論であり、論理的不整合を突くというこのやり方は、無宗教を公言してはばからない現代日本人の「納得」を得られるコーナーだといえよう。

このように「宗教」という変幻自在な分野を「知的ゲーム」として割り切り、その論理的欠点や矛盾点を突く「無神論者」たちの動向を紹介するという試みは、今までにはなかった新しい着想だと思われる。読者の中には、この矛盾点の指摘に納得する者もいるだろうし、逆に反発する者も生まれるだろう。しかし著者が言うように「知的ゲーム」なのだから、これは仕方がないことである。

信仰者として、また牧師として本書を読み、大いに教えられたのは、やはり現代人は「ある程度体系化された納得感」を得たいと願っているということである。だからこそ、キリスト教教義における矛盾点、論理的不整合を素直に認める勇気が必要である。

しかし、ではそんな矛盾や論理的不整合がある考え方は、私たちの社会でまったく意味をなさないのかというと、決してそんなことはない。

中村氏が「知的ゲーム」だと銘打っておきながら、唯一彼の心情を吐露しているところがある。

信仰とは不思議なものだ。死んだ信仰が復活するのである。そのたびに神のイメージはいっそう大きな――多くの可能性をもった――ものとなる。(186ページ)

そうなのだ。論理的に割り切れないのが私たち人間であるとしたら、知的ゲームに興じているだけでは決して満足できない一面を皆が抱いていることになる。なぜなら、私たちの人生は「ゲーム」ではなく「現実」なのだから。もし宗教が、そして私たちが信じるキリスト教が人類の歴史で大きな功罪を生み出してきたとしたら、それはこれが単なる机上の空論にならず、私たちの曖昧模糊(もこ)とした「現実」にフィットし続けてきたからに他ならない。

つまり「神学」「宗教」という分野は、究極的に「知的ゲーム」で分析できない「現実」を含んでいるのである。だからこそ、時にはこのようなゲーム感覚で「宗教」を突き放し、そこから得られる新たな発見を得ることに意味がある。それを咀嚼(そしゃく)し、私たちが生きる「現実」に適用させていくのは、私たち信仰者の果たすべき役割なのだから。

■ 中村圭志著『西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」』(ディスカヴァー・トゥエンティワン / ディスカヴァー携書、2019年4月)

◇