先日、ホワイトタイガーが、自分を養う飼育員を殺してしまうという痛ましい出来事が起きた。ならば、人殺しをしたホワイトタイガーは裁かれるべきだろうか。ただの人殺しではない。彼は自分の恩人を殺したのだ。ゆえに、裁いて罰を与えるべきなのだろうか。

この場合、そうはならなかった。多くの人は、「どうか、彼をお赦(ゆる)しください。彼は、自分が何をしているのかが分かっていないのです」と、ホワイトタイガーを弁護した。この飼育員の遺族もホワイトタイガーを責めずに、「これからも飼育してください」と弁護した。

確かにホワイトタイガーにしてみれば、自分が何をしたのか分かっていない。ただ、お腹が空いたので噛みついたというだけなのだろう。噛みつくことが一体どのような意味を持つかなど、知る由もない。それゆえ、彼を裁いて罰するという話にはならなかった。

かつて私たち人間も、このホワイトタイガーと同じことをした。私たちを養う神が「イエス」として来られたとき、彼を十字架に架けて殺してしまったのだ。しかし、イエスは殺される直前、次のように祈られた。

父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。(ルカ23:34、新改訳2017)

何とイエスは、自分を殺すという罪を犯した者の肩を持ち、彼らを弁護されたのである。

もしだれかが罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。(1ヨハネ2:1、新改訳)

イエスが人の罪を弁護されたのは、あのホワイトタイガーと何ら変わらないからだ。あのホワイトタイガーと同様、自分で何をしているのかが分かっていないので弁護してくださる。それで、イエスはこう言われた。

はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も、すべて赦される。(マルコ3:28、新共同訳)

あなたたちは肉に従って裁くが、わたしはだれをも裁かない。(ヨハネ8:15、新共同訳)

しかし、人は言うだろう。自分が何を求めて生きているのか、何をしようとしているのか分かって生きていると。だが、イエスは言い返される。「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」と。聞いてはいるが、何も悟らないと。見てはいるが、何も見えていないと。

あなたがたは確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。(マタイ13:14、15、新改訳)

ゆえに、イエスは人を裁かないのだと言われる。いや、むしろ救いたいと言われる。

わたしの言葉を聞いて、それを守らない者がいても、わたしはその者を裁かない。わたしは、世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。(ヨハネ12:47、新共同訳)

神であるイエスがそこまで言われるということは、本当に私たちは自分が何をしているのかが分かっていないのである。何も分からないまま生きているのだ。つまり、神の目からすると、人はあのホワイトタイガーと同じである。

そこで今回のコラムは、どうして人は何も分からないで生きているのかを考えてみたい。神に似せて造られたはずの人間がどうしてそうなのか、そのことを丁寧に見ていきたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り、今後は新改訳聖書第3版を使用する。

【人の造り】

神は言われる。「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」と。しかし、神が人を造られた当初は違っていた。人は神に似せて造られたので、自分が何をしているのか分かって生きていた。それが、ある時から何をしているのかが分からなくなったのだ。そこで、もともと人はどのように造られ、何をするようになっていたのかを調べてみたい。そうすれば、本当に私たちは何も分からずに生きていることが明らかになると同時に、そうなってしまった原因も見えてくる。では、神が造られたときの人の姿から見ていこう。

神に似せて造られた

三位一体の神は、人をご自分たちに似せて造られた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)。神に似せるために、神はわざわざご自分の「いのち」で人の「いのち」となる「魂」を造られた。そのことが、聖書には次のようにつづられている。

神である【主】は、その大地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。(創世記2:7、新改訳2017)

神は初めに人の器(体)を造り、そこに「いのちの息」を吹き込まれたという。ここで「いのちの息」の「いのち」と訳されたヘブライ語は「ハイイーム」[חַיּׅים]で、それは「複数形」の単語になっていて三位一体の神の「いのち」を表している。次に、「息」と訳されたヘブライ語は「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]で、「魂」という意味にも訳せる。つまり、神は人の「いのち」となる「魂」を神の「いのち」で造り、それを先に造った「体」に吹き込むことで人は「生きるもの」になったのである。

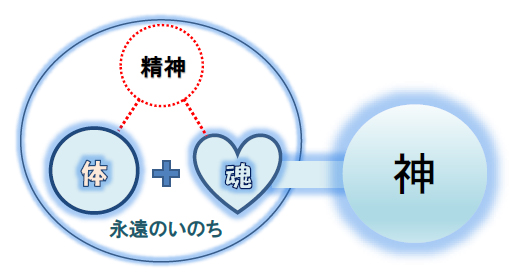

このことから、人は「体」と「魂」からなる総合として造られたことが分かる。そうなると、「体」と「魂」を取り持つ機能が生じるので、その機能を人は「精神」、あるいは「心」と呼んでいる。この「精神」はあくまでも機能であって、「体」と「魂」のような実体はない。

このように、人は神に似せて造られたが、ただ似ているというだけではない。人の「魂」は神の「いのち」で造られたことで、人は名実ともに神の部分となり、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、神の体の器官になったのだ。

あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。(1コリント12:27)

人と神との関係は、まさに「幹」と「枝」の関係であった。人は神という木の「幹」の「枝」であり、その神は「永遠」なる方なので、人も神の永遠性を共有する者であった。人は神と共に永遠に生きる者であり、人には「永遠のいのち」があった。

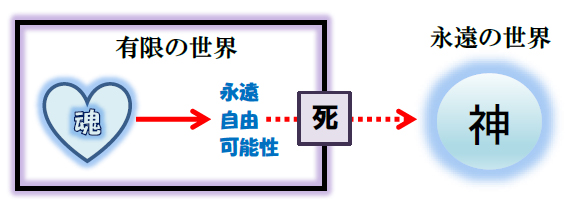

従って、「体」は「大地のちり」で造られてはいたが、その時の「大地のちり」には滅びるという性質などなかったことが分かる。神が造られた被造物には当初、今日のような滅びの束縛はなく永遠性しかなかった。後述するが、滅びの束縛はあとから入り込んだものなので、「被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます」(ローマ8:21)と、聖書はつづっている。ゆえに、神が造られた人の姿は次のようなイメージであった。

こうした人の姿から、人の運動(行動)が見えてくる。その運動が正しく機能していれば、何をしているのかを分かっているということになるが、正しく機能していなければ、イエスの言われたように、「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」ということになる。では、その運動を見てみよう。

人の運動

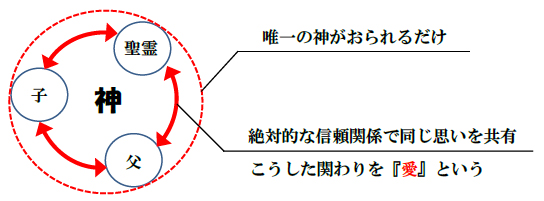

人は三位一体の神に似せて造られ、その神のひとりは「父」と呼ばれ、ひとりは「子」と呼ばれ、ひとりは「聖霊」と呼ばれている。「父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け」(マタイ28:19)。それぞれは区別される主体を持つが対等であり、互いに互いを必要として、互いに相手を生かし合う一つの関係にある。「わたしと父とは一つです」(ヨハネ10:30)。ゆえに、互いの関わりの中で互いが存在し、唯一の神としての働きをされる。

つまり、「父」「子」「聖霊」は互いに「一つ思い」を共有し、絶対的な信頼関係で「結合」しているために、私たちからすると唯一の神にしか見えない。「私たちには、父なる唯一の神がおられるだけで・・・」(1コリント8:6)。これを三位一体の神といい、こうした神における関わりを「愛」という。「神は愛です」(1ヨハネ4:16)。それを図にすると、以下のようなイメージになる。

人の「魂」は、この三位一体の神の「いのち」で造られた。そのため、人も神と同じ「愛」を持ち、「神との結合」を目指す。というより、神を慕い求めるという運動しかしない。それしかできない。それが人の本質である。

鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます。(詩篇42:1)

目は見るという運動しかしないように、耳は聞くという運動しかしないように、「魂」は神を慕い求めるという運動しかしないのである。それは「神との結合」であり、それが人の運動となる。この運動を「愛」と呼ぶ(参照:福音の回復(41))。

このように、人は三位一体の神に似せて造られたので、神と同じ運動をする。三位一体の神は互いに「結合」し、一つとなって生きるように、人も神と「結合」する運動を展開し、一つとなって生きることを目指すのである。

またわたしは、あなたがわたしに下さった栄光を、彼らに与えました。それは、わたしたちが一つであるように、彼らも一つであるためです。(ヨハネ17:22)

そして、その運動を支えるのが「体」であり、神が人を造られた当初の「体」にも永遠性があったので、「魂」の運動を支えることができた。「体」と「魂」には調和があり、両者を取り持つ「精神」は安定していた。「精神」は神と「一つ思い」を共有することができ、そこには不安も恐れもなかった。それで人は裸であっても、恥ずかしいとは思わなかったのである。

人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。(創世記2:25)

この時の人の様子は、自分が何を求めているのかが分かっていた。求めているのは神であり、神と共に生きられることが喜びだと分かっていた。そこで神は、地上の管理をすべて人に任せ、すべてを人に支配させた。

神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ」(創世記1:28)

ということは、人にとっての致命傷は、神との結びつきを失うことだと分かる。そうなれば、神を求めたくてもできなくなってしまい、何をしているのかが分からないという状態になるからだ。実は、そうなってしまった。この後、人は神との結びつきを失ってしまうという大事件が起きたのである。聖書によると、この大事件を企てたのは悪魔であった。その悪魔について続けて見てみよう。

悪魔の存在

「善」とは「神の思い」を指し、「悪」とは「神とは異なる思い」のことを指す。人は神に似せて造られたので「善」(神の思い)を知っていても、「悪」(神とは異なる思い)は知らなかった。それで神は、人にこう言われた。

しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。(創世記2:17)

神は、園の中央にある木の一つを「善悪の知識の木」と命名し、それを食べるなとアダムに命じられた。「善」しか知らなかったアダムにしてみれば、「善悪の知識の木」を食べるということは、「悪」(神とは異なる思い)を心に入れるということを意味した。というのも、「神とは異なる思い」を心に入れない限り、神が食べるなと言われた木を食べることなどできないからだ。そして神は、「神とは異なる思い」を心に入れて食べてしまえば、「必ず死ぬ」と言われた。これはどういうことなのか説明しよう。

人は神に似せて造られ、神と人との関係は「幹」と「枝」の関係であり、「一つ思い」で結ばれた関係であった。そこに「神とは異なる思い」が入り込めばどうなるだろうか。言うまでもなく、人は神との結びつきを失ってしまう。永遠なる神との結びつきを失ってしまえば、永遠は神だけなので、人は「有限」になって滅びるしかない。それで神は、「神とは異なる思い」を食べれば「必ず死ぬ」と言われたのである。

ならば、どうして神はそのような注意をされたのだろうか。それは、「神とは異なる思い」を食べさせようとする者がいたからである。「神とは異なる思い」を食べさせ、神との結びつきを失う「死」を持ち込もうとする者がいたのだ。まさにその者は「死をつかさどる者」であり、聖書はその者を「悪魔」と呼んでいる。「それは、死をつかさどる者、つまり悪魔を・・・」(ヘブル2:14、新共同訳)。この悪魔が、神が人を造られるときにはすで存在していたので、神はあのような注意をされた。そのことは、次の御言葉を読めば分かる。

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。(創世記1:2、新共同訳)

旧約聖書の意味を解き明かす新約聖書によると、「闇」とは悪魔(サタン)を象徴する表現である。「闇から光に、サタンの支配から神に・・・」(使徒26:18、新共同訳)。聖書は、神がこの世界を造られる以前から、悪魔が存在していたことをつづっている。実際に存在したから、悪魔に操られた蛇が人を欺くという出来事が起きた。

ただし注意しなければならないのは、聖書は悪魔の起源については沈黙しているということだ。しかし多くの人は、神の造られた御使いが堕落し、悪魔になったと考える。その根拠に、例えばイザヤ14:12~15がよく用いられる。だがこの箇所は、歴史に登場したバビロンの王に対する話であって、御使いが堕落した話ではない。

そもそも御使いが堕落し、悪魔になったとなれば、どうして御使いが堕落したのかという疑問が生じる。悪魔はもともと御使いであったとなれば、御使いがどうして神に逆らう罪を犯すことができたのかという、まったくもって解けない疑問が生じてしまう。

しかし、悪魔の存在が初めからあったとなれば、アダムや御使いが罪を犯したという話にも説明がつく。「罪を犯した御使いたち」(2ペテロ2:4)。それは悪魔に欺かれたからだ、という説明がつく。聖書も、悪魔が蛇を使ってエバを欺いたので、アダムが罪を犯したことを教えている。「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(2コリント11:3、新共同訳)。大事なことは、人が悪魔のことをどう思うかではなく、聖書が悪魔のことをどう教えているかである。

そこで悪魔に関するイエスの教えを見てみると、そこには、「悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません」(ヨハネ8:44)とある。悪魔が初めは良き御使いであったのであれば、イエスは悪魔のことを「初めから」ではなく、「途中から」と言われた。しかし、イエスは悪魔の起源を「初めから」と言われた。従って、良き御使いが堕落し、悪魔になったという話はあり得ない。

さらに言うと、神は良きものしか造られなかった。「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)。ゆえに、「初めから」悪であった悪魔は、神の被造物ではないということになる。

そうなると、神がすべてのものの始まりであるとする教えはどうなるのだろう。「万物は御子にあって造られたからです」(コロサイ1:16)。悪魔は神からではないとなれば、一体どこから来たということになるのだろうか。確かにそうした疑問は残る。だが聖書は、それに関しては沈黙する。神もサタンである悪魔に対し、「おまえはどこから来たのか」(ヨブ1:7)と言われている。ゆえに、人が勝手に詮索すべきではない。

そこで思い出してほしいのが、神の福音はそもそも「つまずきの石」だということを。「見よ。わたしは、シオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く」(ローマ9:33)。この世の知恵では、決して神を知り得ないということを思い出してほしい(参照:福音の回復(70))。

事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神はみこころによって、宣教のことばの愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。(1コリント1:21)

この世の知恵では神を知ることができない以上、神はどこから来たのかと問われれば、神は初めから存在していたとしか言いようがない。聖書にそうあるからとしか答えようがない。また、唯一の神おひとりしかいないと言いながら、なぜ父と子と聖霊なる神がいるというのかと問われれば、聖書にそうあるからとしか答えようがない。つまり、この世の知恵で神を知ることなど不可能なのである。ゆえに聖書は、神は「つまずきの石」だと教える。

同様に、悪魔に対しても同じことが言える。聖書は、悪魔が神の被造物であることを拒否し、しかも永遠なる方は神しかおられないと教え、悪魔の起源については沈黙している。これもまた、この世の知恵では理解不能となる。そうであっても、聖書にそうあるからとしか答えようがない。

悪魔に関する話が長くなったが、神の被造物ではない悪魔が人に対し「神とは異なる思い」を食べさせ、人の中に「死」を持ち込もうと企てていたので、神は人に対し、「善悪の知識の木からは取って食べてはならない」(創世記2:17)と言われたのであった。では、話の続きを見ていこう。

「死」が入り込む

当初、アダムは神と結びついていた。神と「一つ思い」を共有する者であった。そのアダムからエバが造られたので、アダムとエバは神と「一つ思い」を共有する中で暮らし、神とはしっかりと結びついていた。ところが、そこに悪魔が登場し、悪魔は蛇を使ってエバを欺いた。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)。欺くとは、「×」を「〇」だと思わせることであり、この場合だと、「神と異なる思い」を御心だと思い込ませることをいう。ならば、どうやって欺いたのだろう。それは「蛇」を使うことで欺いた。

人は「蛇」というと地を這う姿を思い浮かべるが、その時の姿はまったく違っていた。それは、神の造られた動物の中では最も賢いものであった。「主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった」(創世記3:1、新共同訳)。最も賢いということは、人に最も近い動物であったということであり、チンパンジーのような存在であったことを意味する。つまり、人が最も心を許せる動物であったということだ。その動物が、人間の言葉を喋ってきたのである。

となれば、それは神からの思いを語っているとしか思えなかったのだろう。そうやって、エバは欺かれたのである。実際、エバは「蛇」の語る「神と異なる思い」を御心だと思い込んでしまった。そして、一緒にいたアダムはエバに誘われ、アダムも「神と異なる思い」を御心だと思ってしまった。ゆえに聖書は、「蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)と教えている。

こうして二人は、「神と異なる思い」を心に入れ、神が食べてはならないと言われていた実を取って食べてしまった。そのことで、神との間にあった「一つ思い」の関係は崩壊し、人は神との結びつきを失ってしまった。それに伴い、人のために造られたこの世界(土地)も、人の「体」も神の永遠性を共有できなくなり、やがて土に帰る有限性の姿となった。神はそのことを、アダムにこう言われた。

あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないとわたしが命じておいた木から食べたので、土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった。あなたは、一生、苦しんで食を得なければならない。・・・あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:17~19)

このように、人の「体」は有限となり、有限のものしか認識できなくなった。神が住まわれる永遠の世界を認識できなくなり、神に愛されていた自分が見えなくなった。それはつまり、有限となった自分の姿しか認識できなくなり、自分たちが裸であることを意識するようになったということである。当然、それは意識したことのない姿だったので恐れ、人は自分の裸姿を何かで隠そうとした。

このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。(創世記3:7)

こうした出来事を、「死」が入り込んだという。これ以降、人の生き方はまったく変わってしまい、「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」となった。それを見ていく前に、入り込んだ「死」の誤解だけは解いておこう。

「死」は神の罰ではない

人の生き方を大きく変えてしまった「死」は、神からの罰ではなく、あくまでも「神と異なる思い」を心に入れた(食べた)ことに伴う出来事であった。ゆえに聖書は、「死」については次のように教えている。

罪から来る報酬は死です。(ローマ6:23)

ここで「報酬」と訳されているギリシャ語は「オプソーニオン」[ὀψώνιον]である。この言葉は、当然予想される結果を意味する。分かりやすく言うと、人は高いところから飛び降りればケガをするが、その場合のケガは第三者による罰ではない。そのケガは、ただ飛び降りるという行為に伴って生じたのであって、当然予想できる。そうした当然予想できる事柄を「オプソーニオン」という。

同様に、人が「神と異なる思い」を心に食べるという罪を犯せば、神との結びつきを失う「死」が自動的に訪れることは当然予想できた。それで神は、食べたなら「あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)と言われた。従って、「死」は罪に伴う出来事であり、神の罰ではない。それで聖書は、「罪から来る“報酬”は死です」と教えている。ちなみに、「死」が神からの罰であったなら、「罪から来る“報い”は死です」と教えていた(参照:福音の回復(35))。

このことは重要である。なぜかというと、入り込んだ「死」が原因で私たちは罪を犯すようになったからだ。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。しかし、多くの人は「死」を誤解している。「死」を神からの罰だと勝手に思い込んでいる。だが、もし「死」が神からの罰であったとなると、神が私たちに罪を犯させるという、信じがたい罰を与えたことになり、まったくもって不条理な話になってしまう。そうならないためにも、「死」の起源は「報酬」であり「報い」ではなかったことを正しく理解しておく必要がある。

このように、人は悪魔の仕業で神との結びつきを失う「死」を背負うようになった。ゆえに聖書は悪魔のことを、「それは、死をつかさどる者、つまり悪魔を・・・」(ヘブル2:14、新共同訳)と教えている。そして、アダムに始まったこの「死」がすべての人に及び、人の「体」は永遠性を失ってしまった。

つまり、「魂」は永遠性を有していても、それを生かす肝心な「体」は永遠性を失い有限になってしまったのだ。そのため、「魂」は「体」が朽ちると同時に生きられなくなるという事態に陥り、聖書はアダムにあって人は死んだものになったことを教えるに至った。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。

これが今の私たちであり、イエスはそれに対し、「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです」(ルカ23:34、新改訳2017)と言われたのである。明らかに人は、入り込んだ「死」を堺に変わってしまった。では、なぜ「死」が入り込むとそうなるのか、そのことを続けて見ていこう。題して、「今の私たち」である。

【今の私たち】

神が人を造られたときは、人は自分が何をしているのか分かっていた。それで神は、人に地上の管理を任せておられた。だが、人が神との結びつきを失い有限性になってからは、すなわち「死」が入り込んでからは、人は自分が何をしているのかが分からない状態になったと神は言われる。つまり、「死」が人の目や耳をふさいでしまったということだ。ならば「死」が、どのようにふさいでしまったのだろう。その様子を丁寧に見ていくことで、「今の私たち」の状況を正確に知ることができ、どうすればよいのかも見えてくる。

人の中に矛盾が生じた

悪魔の仕業でエバが罪を犯し、エバを通してアダムも罪を犯した。そのアダムの罪により神との結びつきを失う「死」が入り込み、「死」はすべての人に及んだ。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。(ローマ5:12、新共同訳)

こうして、すべての人は永遠性を失い有限性になった。それに併せて、人のために造られた世界(被造物)も有限性を帯び、被造物自体も滅びの束縛から解放され、再び神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられることを待ち望むようになった。「被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます」(ローマ8:21)。

つまり、人の暮らす世界は有限となり、神が住む永遠の世界とは分離してしまったのである。その結果、有限の世界で生まれる子どもたちは有限性の「体」を有するようになり、生まれながらに神を知らない者となった。神を求めたくとも有限性に阻まれ、永遠なる神を直接求めることができなくなった。

義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。(ローマ3:10~12)

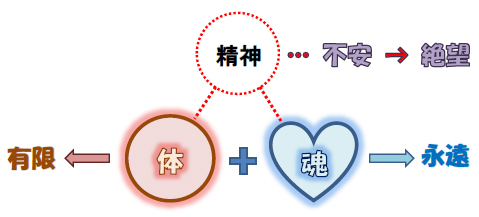

本来「体」は、神を慕い求める「魂」を支えるために造られた。「体」の五感は「魂」に神の具体的な情報を伝え、「魂」が神との交わりをスムーズに行えるよう助けるのが主な務めであった。だがその「体」の五感は神を認識できなくなり、その務めを果たせなくなったのだ。そうであっても、「魂」は神との結合を求める運動しかしないので、「体」は困ってしまった。いくら「魂」が神という「永遠」を求めようとも、「体」は有限なものしか求められなかったからだ。

ここに、片や永遠を求め、片や有限を求めるという矛盾が生じるようになった。その結果、「体」と「魂」の調整をする「精神」は安定性を失い、絶えず「不安」を覚えるようになった。その「不安」が、「絶望」へと発展した。

これが「今の私たち」である。それは矛盾を抱えた姿であり、その矛盾が人の覚える「不安」や「絶望」の原因になっている。人はさまざまな場面で「不安」や「絶望」を覚えるが、それはただ、「精神」の「不安」や「絶望」を投影しているにすぎない。しかし、人はそのことを知らない。知らないから、見える困難に「不安」や「絶望」の原因があると思い込み、困難をもたらした相手に怒りを覚えてしまう。最悪その怒りはイエスを十字架に架けたように、殺人へと発展する。それでイエスは、「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」と言われた。では、この辺りのことをさらに詳しく見てみよう。

「不安」と「絶望」

人は「体」と「魂」からなる総合であり、その総合を「精神」が受け持っている。ところが、悪魔の仕業で神との結びつきを失う「死」が入り込んで以来、「体」は有限を求め「魂」は永遠を求めるという矛盾が生じ、「精神」は24時間「不安」を覚える状態に陥ってしまった。当然、そのような状態には耐えられないので、「精神」は何としても「不安」を排除しようとする。とはいえ、これは潜在意識の中の話なので、人はその「不安」を意識することはできない。では、「精神」はどうやって「不安」を排除しようとするのだろうか。

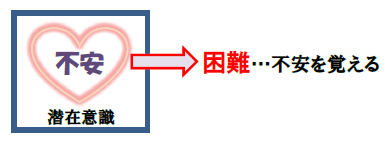

「精神」が覚える「不安」は矛盾という「状態」であって、何かの実体があるわけではない。そこで「精神」は、最初に「不安」を実体化しようとする。実体化することで、「不安」と戦えるようにする。

実体化は認識できる困難に「不安」を結びつけることで行われるので、潜在意識にあった「不安」は人が認識できる困難を通して表に現れる。こうして、人は困難な出来事に「不安」を覚えるようになる。ただし、何に困難を覚えるかは人によって違うので、何に「不安」を覚えるかも人によって異なる。困難は、ある人には仕事であり、ある人には人との関わりであり、ある人には自分の能力であったりする。

人は困難に対し「不安」を覚えるようになれば、次に、困難を改善することで「不安」の排除を目指す。つまり、実体のなかった「不安」を困難と結びつけ、困難を乗り越えることで「不安」を排除しようとするのである。しかし、いくら困難を乗り越えても「不安」の原因は困難にはないので、また困難が起きると「不安」はどこからともなく押し寄せてくる。そしてついに、困難を乗り越えられなくなるときが訪れ、「絶望」を味わう。

だがその「絶望」は、「精神」が矛盾の中に立たされ「絶望」しているのを垣間見ているにすぎない。困難が乗り越えられないと外に向けられていた目は内側の「精神」に向けられていくので、「精神」の「絶望」を垣間見るのである。

「絶望」を垣間見ると、人は必死になって「絶望」から逃れようとする。その一つの手段が、空想に走ることだ。「魂」の目指す永遠を膨らませ空想に走る。そうやって、「絶望」を見ないようにする。あるいは有限という現実に目を向け、何かに夢中になる。そうすることで「絶望」を見ないようにする。あるいは、快楽に走るという手段もある。まだ他にもあるが、人はそうやって「絶望」を見ないようにする。

だが同時に、垣間見た「絶望」は悲劇を招く。人は「絶望」の原因は困難にあると思い込んでいるので、困難な事柄に関わった人に怒りを覚え、憎むようになるのだ。そして、「赦せない!」という思いを抱き、神の戒め「愛せよ」に逆らう。ここに、「死」を持ち込んだ悪魔の策略があるので、聖書は次のように教えている。

もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。これは、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。(2コリント2:10、11)

こうして、人は「絶望」の原因を分からないまま「赦せない!」という思いを抱き、人と争ってしまう。まったくもって見当違いの争いをし、何の解決にもならない無駄な時間を過ごす。最悪、その争いは殺人にまで発展する。それでイエスは、こう祈られたのだ。

父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。(ルカ23:34、新改訳2017)

以上が今の私たちの姿であり、それはイエスの言われたように、自分が何をしているのかが分からない状態である。それは、何を求めているのかを分かっていないということだ。するとある人は、私は幸せを求めていると言うだろう。私は愛される人になることを求めていると言うだろう。他にもいろいろと言うかもしれない。それでも神は、何を求めているのかを分かっていないと言われる。なぜそうなるのか、さらに続けて見てみよう。

何も分かっていない

「魂」は神の「いのち」で造られたので、絶えず「神との結合」を求め、神を慕い求める運動をする。というより、それしかできない。目は見るという運動しかできないように、人の「いのち」となる「魂」も、神と結びつこうとする運動しかできない。これが人の本質であり、人がする行動の原点になる。

ところが、神を具体的に認識させてくれる「体」は有限になってしまったために、永遠なる神を認識できない。「魂」が神を求める運動をしようとしても、どう助けてよいのかが分からない。そこで「体」は、「魂」にこんな質問をぶつけてくる。

「体」:『神を求めろというが、神とは一体何だ?』

「魂」:『神とは永遠のことだ。永遠を求めよ!』

そう言われても有限の世界に「永遠」などない。そこで「体」の脳は考え、神が造られたさまざまな被造物の中に永遠を見いだそうとした。例えば太陽を神としたり、山を神としたり、動物を神としたり、立派な人を神としたりし、そうした神の被造物の中に永遠を求めたのである。これが宗教の起源となり、偶像礼拝の始まりとなった。さらには、音楽の中に「永遠」を見いだそうともした。しかし、それは作り物の「永遠」だったので「魂」は満足せず、それを突き返してきた。それで「体」は、「魂」に再び質問をぶつけた。

「体」:『もう一度聞くが、神とは一体何だ?』

「魂」:『神とは、何ものにも制約されない方だ。それを求めよ!』

そこで「体」の脳は考え、何ものにも制約されないということは「自由」を意味するので、さまざまな「自由」を求めた。求めるから、「自由」を束縛する者には抵抗した。子どもが親の束縛に抵抗するのは、そうした理由からだ。この「自由」を求めることが民主主義国家を作り上げる原動力となり、芸術作品を生み出す力にもなった。そうであっても有限の世界には無制約な「自由」などなく、最後は「死」にのみ込まれるしかなかったので「魂」は満足せず、それを突き返してきた。それで「体」は、再び「魂」に質問をぶつけた。

「体」:『もう一度聞くが、神とは一体何だ?』

「魂」:『神とは、何でもできるお方だ。それを求めよ!』

そこで「体」の脳は考え、何でもできるということは「可能性」が無限にあるということなので、今度は「可能性」を求めた。この「可能性」の追求が若者に夢を抱かせ、また学問を進歩させ、社会を発展させた。そうであっても有限の世界では能力の限界があり、それが「可能性」を邪魔した。そして、最後は時間切れという死の壁が待っていて、どんな「可能性」も白旗を振るしかなかった。ゆえに「魂」は満足せず、それを突き返してきた。

「体」はついにギブアップし、「体」と「魂」を取り持つ「精神」に訴えを起こした。『魂の要求には応えられない。もう無理だと魂を説得してくれ』。それを受け、「精神」は説得に入る。しかし、「魂」は諦めない。というより、それしか求められないので諦められない。それで「精神」は、その旨を「体」に伝えるしかなかった。さて、困り果てた「体」の脳は、「精神」にこんな提案をした。

「体」:『精神よ、ならば肉の喜びを求めるから、それで魂を説得してくれ!』

「精神」:『それはよいかもしれない。別の喜びで満足してもらおう』

こうして「体」と「精神」はタッグを組み、肉の喜びを求めるようになった。肉の喜びで「魂」を満足させる作戦に出た。しかし、「魂」は満足しなかった。満足したのは肉であり、その満足はすぐに渇きを起こし、さらなる肉の喜びをむさぼらせることになった。こうしたやりとりが永遠と潜在意識の中で繰り返されているのが、今の私たちのあらましにほかならない。

このように、人は神との結びつきを失って以来、「体」は永遠から有限となり、「体」は有限の中に神を見いだすしかなかった。有限の世界に「魂」が知る神を投影し、その影を求めることしかできなかった。その影は「永遠」への思いを生み、さらには「自由」や「可能性」への思いを生んだので、人はそれを神として求めたのである。しかし、何を神として求めようとも最後は「死」という壁に阻まれてしまうので、そうした努力も徒労に終わるしかなかった。「精神」はその事実を知っていたので、24時間「絶望」状態に陥った。

まことに人は「永遠」や「自由」や「可能性」に思いを寄せ、それらを神として求めるも、それが「キリスト」を求めていることとは知る由もない。そうした様子を聖書は、「悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった」(ローマ3:11、12)とつづっている。これが、「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」という状態であり、人は何を求め、何に不安を覚えているのか、まったく分かっていないのである。そのことが、あの飼育員を殺したホワイトタイガーのような悲劇を招くことになった。それはこうである。

悲劇を招いた

人の本質は神と同じなので、人は「神との結合」を求めている。その神は「キリスト」であり、人は「キリスト」の体に加わることを求めている。ただ、神とのつながりのない中では、「キリスト」なる神は「自由」や「可能性」、あるいは「永遠」としてしか認識されないので、それを求めてしまう。それで人の思いは「キリスト」ではなく、あくまでも「自由」や「可能性」を求めているとなり、それを手にすることで一時の幸せを覚えてしまう。イエスはそのさまを指し、人は何も分かっていないと言われたのだ。しかし、そのことゆえに悲劇が起きる。それを見てみよう。

人は「自由」を神として追い求めるが、有限の世界では、それすら制約される。そのため、「自由」を制約する相手に人は怒りを覚え、憎むようになる。反抗するようになる。例えば子どもは、「自由」を奪う親に反抗する。大人も、「自由」を奪う社会に反抗する。最悪、その反抗は殺人にまで発展してしまう。

だが人は、なぜ自分が反抗するのか、なぜ怒りを覚えるのか、なぜ殺人まで犯すのか、その本当の理由を知る由もない。本当は「キリスト」を慕い求めていて、それを見いだせないことに怒っているとは知る由もない。知らないまま人は怒り、殺人まで犯してしまうのである。その姿は、まことに飼育員を殺してしまったホワイトタイガーそのものであり、神の目からすると、「彼らは、自分が何をしているのかが分かっていない」となる。

また、人は「可能性」を神として追い求めるが、有限の世界では、それすら制約される。そのため、「可能性」を制約してくるものには「自由」の場合と同様に怒りを覚える。しかし人は、なぜ自分が怒りを覚えるのか、その理由を知る由もない。そればかりか、「可能性」を神として追い求めるので、他の人の「可能性」と自分の「可能性」とを比べてしまう。「頭の良しあし」や「顔の良しあし」、そうしたうわべの「可能性」を比べてしまう。そこから嫉妬が生じ、最悪、その嫉妬は殺人にまで発展する。

だが人は、なぜ自分が人と自分とを比べて嫉妬するのか、なぜ殺人まで犯すのか、その本当の理由を知る由もない。本当は「キリスト」を慕い求めているから、その影となる「可能性」を求めて人と自分とを比べ、嫉妬してしまうということを知る由もない。知る由もないので、パリサイ人や律法学者たちは自らの「可能性」とイエスの「可能性」とを比べて嫉妬し、何も分からないままイエスを十字架に架けてしまった。それでイエスは、次のように祈られた。

父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。(ルカ23:34、新改訳2017)

このように、人は何も分かっていない。というより、人の中に神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで、何も分からなくなってしまった。本当は「キリスト」を求めているのに分からなくなり、そのせいで怒り、嫉妬、憎しみ、殺意といった悲劇を生むようになった。まさにそのさまは、飼育員を殺したホワイトタイガーと同じである。ならば、どうすればよいのか。その話を最後にしよう。

【ならばどうすればよい?】

キリストが現れる

人は悪魔の仕業で神との結びつきを失い、有限の世界で暮らすようになってからは神である「キリスト」を求めたくともできなくなった。そこで、人は神の影を求めるようになったのだが、そのことが悲劇を招いた。人はこの悲劇から、自力では抜け出すことなどできなかった。

そこで神は、有限の世界においても人が正確に神を慕い求めることができ、神と交われるようにするための策を講じられた。それは何と、神である「キリスト」が有限の世界に来られることであった。そのことで、有限の世界においても神を慕い求められるようにされたのである。その方は「イエス」と呼ばれ、人が目指している「永遠のいのち」とは、わたしのことだと言われた。

あなたがたは、聖書の中に永遠のいのちがあると思うので、聖書を調べています。その聖書が、わたしについて証言しているのです。(ヨハネ5:39)

それでイエスは、わたしを信じればよいと言われた。さらに神は、「イエス」と呼ばれた「キリスト」を人々が求められるように、「教会」を建てられた。

神はまた、すべてのものをキリストの足もとに従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。(エペソ1:22、23、新共同訳)

こうして神は、有限の世界におけるご自分の姿を明らかにし、人の「魂」が神を慕い求められるようにされた。その姿は「イエス・キリスト」と呼ばれる姿であり、「教会」を具現化されたご自分の体とされた。それゆえ、「魂」が目指していた神を、人は「教会」に通うことで知り得るようになった。それだけではない。神は自らの思いを人に啓示され、「聖書」まで作らせ、神が誰であるかを明らかにされた。

そこで聖書は、「イエス・キリスト」を信じないことが罪だと教えた。「イエス・キリスト」に対する信仰がないことを罪とした。「信仰から出ていないことは、みな罪です」(ローマ14:23)。こうした罪の理解が、誰が神であるかを明らかにした。ゆえに、この罪の理解が人の作り上げた宗教との決定的な違いとなった。人が作った宗教は有限の世界に永遠を投影するので、「イエス・キリスト」への不信仰が罪になどなり得なかったからだ。彼らが主張する罪は、あくまでも積極的な悪事であって不信仰ではない。

このように、神は有限の世界にご自分を啓示された。そのことで、有限という「死の陰の地」に住んでいた民は大きな光を見た。その光は「イエス・キリスト」であり、その方が闇の中に輝いたのである。

やみの中を歩んでいた民は、大きな光を見た。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が照った。(イザヤ書9:2)

ならば、誰もが「イエス・キリスト」を信じたのだろうか。誰もが「教会」に行き、神を礼拝したのだろうか。そうはいかなかった。

人はすでに神を「自由」として「可能性」として求めていたので、あるいは24時間の「絶望」から肉の喜びを追い求めていたので、せっかく神の光が「教会」を通して輝くようになったが気にも留めなかった。それよりも、何としても「自由」や「可能性」に「魂」が求める神の活路を見いだそうとした。あるいは、何としても肉の喜びで「魂」を満足させようとし、「教会」には行こうとしなかったのである。

つまり、誰もが見えるものに惑わされ、自分が本当に欲しているものに気付かないのだ。無論、気付いて「イエス・キリスト」を信じるようになった人たちも大勢いる。しかし、信じてクリスチャンになっても、「教会」の礼拝に参加するのが二の次になる人たちは後を絶たない。時間があれば礼拝に出るという人たちは大勢いる。それは「イエス・キリスト」を知っても、いまだ神を別のものに置き換えるという習慣から抜け出せないためだ。ゆえに、クリスチャンになっても「不安」や「絶望」が続いてしまう。ならばどうすればよいか。

信仰に生きる

「不安」や「絶望」の原因は、「魂」は「永遠」を求め続けるも、「体」が「有限」であって最後は「死」にのみ込まれてしまうという運命から来ている。確かに有限の世界では、「死」が勝利を収める。ゆえに、「不安」や「絶望」を解決するには、この運命を変えるしかない。それは、「死」が勝利を収めるのではなく、「永遠」が勝利を収めるようにするということだ。そんなことができるお方は、唯一「永遠」を持つ神しかおられない。

そこで神であるキリストが来られ、「永遠」が勝利を収めることができることを自らが示された。キリストは十字架で殺され、3日目に復活されたのである。そして聖書は、キリストを信じることでキリストにつぎ合わされ、必ずキリストの復活と同じようになることを教えた。

もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。(ローマ6:5)

このことを信じられるようになれば「不安」や「絶望」は消滅し、それは希望に変わる。つまり、解決は信仰にしかない。神の言葉を信じることでしか、解決しないのである。自らの意志で神の言葉を信じる選択をし、「不安」や「絶望」を覚える「精神」に語りかけるのである。心配しなくても罪は赦され、イエス・キリストにあって生きた者になったからと。「死」に勝利する者になったからと、思うのである。

このように、あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に対してはキリスト・イエスにあって生きた者だと、思いなさい。(ローマ6:11)

このように、信仰でしか「不安」や「絶望」は解決しない。いくら見える安心を手にしても、何も解決などしない。そのことを悟らない限り、クリスチャンになっても見える安心を優先させ、礼拝をおろそかにしてしまう。神を別のものに置き換え、それを求めてしまう。

人はいつ気付くのか

人はいつ気付くのだろう。自分が本当に求めているのは「イエス・キリスト」だと。自分が怒ったり、不安になったり、絶望したりするのは、「イエス・キリスト」を求めているのにそれが得られないからだと、いつ気付くのだろうか。人は自分が悲しみを覚えたり、苦しみを覚えたりするのは、「イエス・キリスト」としっかり結びついていないからだと、いつ気付けるようになるのだろうか。気付くまでは、神も言い続けられる。

父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。(ルカ23:34、新改訳2017)

しかし、そのことに気付き、「イエス・キリスト」を求めて教会に通うようになれば、そして何よりも礼拝を大切にするようになれば、今度はこう言われる。

わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。(ヨハネ15:15)

私たちはこれからも、飼育員を殺したあのホワイトタイガーのように、何も分からないまま生きていくのだろうか。それとも「イエス・キリスト」に心を向け、神から友と呼ばれる生き方を目指すのだろうか。それは、あなた自身が選択するしかない。

◇