キリストを信じない人たちは、仕事が行き詰まったり、どうにもならない病気になったり、財政的に行き詰まったり、大きな失敗をしたり、不運な出来事に遭ったりといったことに「絶望」する。その絶望の頂点に君臨するのが、必ず訪れる肉体の死だ。キリストを信じない人たちには復活がないから、肉体の死は絶望の頂点になる。

ところが聖書は、キリストを信じる者であれば、そうした事柄は絶望には値しないと言う。肉体の死でさえ、絶望ではないと言い切る。その証しに、イエスは死んだラザロを復活させたではないかと言う。確かにラザロは死んだ。だが、死に至らなかった。そこで聖書は、四方八方から苦しめられる患難に対しては次のように教えている。

私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづまることはありません。(2コリント4:8)

このように、キリストを信じない人たちの絶望は、キリスト者にしてみると絶望ではない。キリストを信じる者は「永遠のいのち」を持っているので、「まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)、どのような患難に襲われようとも、その「永遠のいのち」がすべてをのみ込んでしまうからだ。それで聖書は、「行きづまることはありません」と教えている。

ということは、たとえ全世界を手に入れることができ、絶望とは無縁の暮らしをしたとしても、「永遠のいのち」を損じてしまえば、それこそが真に絶望だということになる。

人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを損じたら、何の得がありましょう。そのいのちを買い戻すのには、人はいったい何を差し出せばよいでしょう。(マタイ16:26)

ならば、キリストを信じる者には絶望などないのだろうか。とんでもない。キリスト者は「永遠のいのち」を持つようになったことで、まったく思いもよらぬことに絶望するようになった。神を信じない人であれば、完全に無視できるようなことに恐れを覚え絶望するのだ。つまり、キリスト者になる以前と以後では、絶望の中身がまったく変わってしまう。それはちょうど、幼子は部屋が暗くなるだけでも恐れるが、大人になるともっと恐ろしいことを知るようになるので、それまでの恐れが恐れではなくなってしまうようなものだ。

では、キリスト者は一体何に恐れを抱き、何に対して絶望するようになるというのだろう。そして、その絶望の先には何があるのだろうか。今回のコラムは、そうした「キリスト者の絶望」について考えてみたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【キリスト者の絶望】

(1)完全な者と見なす

イエスは、キリストを信じる者は「永遠のいのち」を持っていると断言された。「まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)。それは神との結びつきを持っているということであり、神と一つであるということを意味する。ゆえにイエスは、その者は決して滅びることがないとも言われる。

わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません。(ヨハネ10:28)

滅びることがないことを「永遠」というが、そもそも神だけが永遠なのであって、他に永遠は存在しない。それゆえ、「永遠のいのち」を持つということは神と同じ姿を持つということであり、シミ一つない「完全な者」だということを意味する。

実は、イエスがそう言われるのには理由がある。それは、人が神の似姿として造られていたからだ。「さあ、人をわれわれのかたちとして、われわれの似姿に造ろう」(創世記1:26、新改訳2017)。神の本質が人の本質であって、人は神の部分として造られていた。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。つまり人は、良い行いをする「完全な姿」として造られていたのである。

私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。(エペソ2:10)

ところが、悪魔の仕業でアダムが罪を犯して以来、人は神との結びつきを失い、本来あった「永遠性」を失ってしまった。これを「死」が入り込んだというが、その「死」によって人は不安を抱くようになり、見える安心をむさぼる罪を犯すようになった。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

そこで神は、人に呼び掛けられた。「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)と。この呼び掛けに応答し、神の贖(あがな)いにすがった者は再び神との結びつきを回復することができた。これを「信じて救われる」といい、神から「義」と認められるという。

この方によって、信じる者はみな義と認められるのです。(使徒13:39、新改訳2017)

「義」と認められるということは、神はキリストを信じる者を「完全な者」として見ておられるということだ。神の似姿を取り戻し、再び「完全な者」になったということを意味する。それでイエスは、キリスト者は「永遠のいのち」を持っていると言われたのである。しかし、キリスト者はそのことで「めまい」を起こすことになった。

(2)キリスト者のめまい

キリスト者は神から「義」と認められた者であり、「完全な者」である。ゆえに聖書はキリスト者のことを、「罪から解放されて、義の奴隷となったのです」(ローマ6:18)と教える。あるいは、「だれでも神から生まれた者は、罪を犯しません」(1ヨハネ3:9)と教える。

確かに、キリストを信じないという罪は犯せなくなった。その罪からは解放された。しかし、「完全な者」ゆえにできる良い行いができない。御心を実行したいと心から願っても、できないのだ。現実は、自分が憎むことをしてしまう。

私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。(ローマ7:15)

キリスト者は、この現実にめまいを起こし絶望する。パウロも、神から「義」を宣言され、「完全な者」と見なされたにもかかわらず、いまだ「自分が憎むことを行ってしまう」みじめな者でしかない現実に絶望した。

私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)

「私は、ほんとうにみじめな人間です」。これがキリスト者の絶望である。キリスト者は、罪を犯す自分を見て絶望する。聖書に、「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)とあるにもかかわらず、また、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)とあるにもかかわらず、現実があまりにも異なることに「めまい」を起こし、絶望する。

このように、キリスト者は「永遠のいのち」を持つようになったことで、有限の世界での患難は絶望に値しなくはなったが、今度は、それまでであれば無視することもできた「罪」にめまいを起こし、絶望するようになったのである。

無論、キリストを信じない者も神の似姿に造られているので、絶えず神からの良心が罪を責め立てている。そのため、キリスト者でなくとも罪と向き合って絶望する人たちは大勢いる。さらに言うと、患難を通して覚える絶望や肉体の死に対する絶望も、その裏には絶えず責め立てられている罪が隠れている。そういう意味では、人の絶望はどれも罪に対する絶望という言い方ができる。ただ、キリスト者は御言葉を通して罪を明確に知り得るので、隠れていた罪が前面に出てきてしまう。しかも「完全な者」という「義」を突きつけられてしまったので、余計に罪を犯す自分を意識するしかなく絶望してしまう。

では、そもそも「絶望」とは何なのだろう。どうして人は絶望を覚えるのだろうか。今度は、絶望について掘り下げてみたい。

【絶望の正体】

(1)人の現状

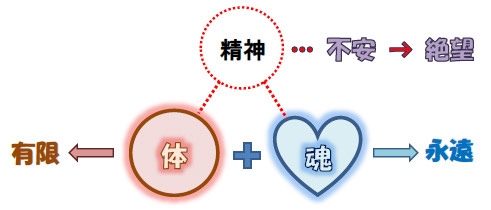

人とは何だろう。聖書によると、それは「体」と「魂」からなる総合である(創世記2:7)。その総合を司るのが「精神」であり、人はそれを「心」と呼んでいる。その「精神」は、「体」と「魂」の要求を調整することでこの総合を司っている。従って「精神」は、「体」と「魂」の要求が一致していれば安定性を保つことができ、両者がまったく異なる要求を突きつけるようになれば安定性を失うことになる。では、「体」と「魂」の要求はどうなっているだろう。

両者の要求は、もともとは神(永遠)を慕い求めるということで一致していた。ところが、悪魔の仕業で「死」が入り込んで以来、人の「体」は永遠性を失い有限になった。その結果、「魂」は永遠を求めても、「体」は有限しか求められなくなり、両者はまったく異なる要求を突きつけるようになった。そのことで「精神」は安定性を失い、不安を覚えるようになった。しかし、それはどうすることもできない現実であったので、不安は絶望となり、「精神」は24時間「絶望状態」の中に置かれてしまった。これが、私たちの現状である。

だが「精神」は、絶望状態になど耐えられなかった。そこで「精神」は、人の目を内側ではなく外側に向けさせ、外側との関わりの中で安心を見いだすよう指示した。外側との関わりの筆頭は人との関わりであり、人との関わりの中で安心を得るように指示した。それは人から良く思われる自分になれということであり、そこから互いを比べるという競争が生じるようになった。競争は嫉妬や怒りを生じさせ、人を愛せなくさせた。神の律法「愛せよ」とは真逆の方向にまい進させ、この方向性が人にとって有害となるさまざまな行為を引き起こさせた。人は有害な行為を罪と呼ぶが、それは絶望から生じているのである。

すなわち、人の罪は「絶望」であり、その絶望は悪魔の仕業による「死」がもたらした。それで聖書は、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)と教え、「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)と教えている。つまりキリスト者は、どうにもならない罪に気付くことで、「精神」の絶望を垣間見ているのである。

キリスト者でない場合も同様である。彼らはさまざまな困難に絶望を覚えるが、それは困難にぶつかることで、外側に安心を求めていた目が内側に向けられるようになることで、「精神」の絶望を垣間見ている。

このように、悪魔の仕業による「死」が入り込んで以来、誰もが目指す方向を見失ってしまい、迷い出てしまった。そのことで、御心を行える「義人」はいなくなり、誰もが「罪人」になった。聖書は、こうした人の現状を次のようにつづっている。

義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行う人はいない。ひとりもいない。(ローマ3:10~12)

まことに人の現状は「絶望」であり、「罪人」である。そのことは、「永遠のいのち」を持つキリスト者であっても変わらない。なぜ変わらないのか、そのわけを見ておこう。

(2)キリスト者の罪

キリスト者は、確かに「永遠のいのち」を持つようになった。それは、「魂」が神との結びつきを回復し、「魂」の持っていた永遠性が神に保証されたということである。そこで神は、永遠性のない「体」が朽ち果てるのを待ち、「御霊のからだ」に着せ替えてくださる。そうやって、キリスト者はよみがえらされる。

血肉のからだで蒔かれ、御霊に属するからだによみがえらされるのです。血肉のからだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。(1コリント15:44)

しかし、よみがえらされるまでは「永遠のいのち」を有する「魂」と、永遠性のない「死の体」とが共存する。そして、前者は永遠の「キリスト」を求める運動を展開し、後者は有限の「安心」を求める運動を展開する。前者の運動を「御霊の思い」といい、後者の運動を「肉の思い」というが、「御霊のからだ」に着せ替えられるまではまったく異なる思いが共存するのである。「肉の思いは死であり、御霊による思いは、いのちと平安です」(ローマ8:6)。「精神」は、依然として異なる要求を突きつけられてしまう。そのため、キリスト者になったからといっても「精神」は絶望状態にあり、見える安心をむさぼる罪を犯してしまう。

つまり、キリスト者になろうとも「罪人」なのである。そして「罪人」であることを、「永遠のいのち」を有するようになったことで以前にも増して意識するようになり、これがキリスト者の絶望となった。そうであっても、キリスト者には「御霊のからだ」が用意されている。それに着替えれば「肉の思い」も消滅し、罪を犯せなくなる。神はそのことをご存じなので、キリスト者を「義」と認めてくださるのである。

では、絶望の話に戻そう。人の覚える絶望は、先述したように、24時間「絶望状態」にある「精神」を垣間見ている。「絶望状態」を垣間見させてくれる出来事が、キリスト者の場合は「罪」の自覚に集中するというだけであり、誰もが同じ絶望を見ている。その絶望は、永遠性という本質の中に、有限性(死)が割り込んできたことで生じた。そして、絶望が生じたことで、見える安心をむさぼるという罪を犯すようになった。そういう意味では、「絶望」と「罪」とは対になっている。それで「罪」を認識すると、「絶望」も認識できる。ならば、「絶望」は長所なのだろうか、それとも短所なのだろうか。

(3)長所か短所か?

永遠性を有していた「体」が「死の体」になったことで、絶望が生じるようになった。そして私たちは、生まれながらにその「死の体」を背負っていた。悪魔の仕業でアダムが罪を犯して以来、人はすでに「死んだ者」になっていた。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。

何が言いたいかというと、「死の体」は悪魔がした設定であり、私たちがした設定でも、神がした設定でもないということだ。それで聖書は、悪魔のことを、「それは、死をつかさどる者」(ヘブル2:14、新共同訳)といい、「死の体」をもたらした「死」を、神にとっても人にとっても滅ぼすべき敵だと教えている。

最後の敵である死も滅ぼされます。(1コリント15:26)

「死の体」は人がした設定でも、神がされた設定でもない以上、「死の体」がもたらした絶望は「病」という位置づけになる。絶望で生じる罪も「病」ということになる。それでイエスは、罪人を病人に重ねられた。

医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。(マルコ2:17)

罪が「病」であるのなら、罪に絶望することはまことに正しい。人は健康な自分を知っているからこそ病気になれば絶望するが、それと同じである。この絶望は正しい反応であり、絶望するから回復を目指そうとする。逆に絶望しなければ病気は放置され、それこそが問題である。つまり、罪は本来の姿ではなく「病」なので、罪に絶望することは正しいのである。その絶望のおかげで、人の中に本来の姿を取り戻そうとする運動が生じる。逆に絶望がなければ、本来と違う姿は放置されたままになってしまう。そういう意味では、絶望は「長所」であるとしか言いようがない。

そもそも絶望は、人にしかできない。人だけが神に似せて造られたので永遠を知り、「死の体」に矛盾を覚え絶望できる。人だけが神に似せて造られたので「完全な者」を知り、罪を犯す自分に絶望できる。しかし動物は、神に似せて造られたわけではないので永遠を知らない。知らないから、人と同じ「死の体」であっても矛盾を覚え、絶望するということがない。

すなわち、人が覚える「絶望」は、人間がいかに崇高であり「良き者」であるかを証ししているのである。というのも、もし人間が初めから死ぬべき者として設定され、罪を犯すように設定されていたのであれば、「死の体」に対しても罪を犯す自分に対しても、絶望することにはならないからだ。人の体もそうだが、体が初めから病気であるように設定されていたのであれば、人は病気を恐れはしない。むしろ、健康になることを恐れる。それは、設定とは違うからそうなる。そうであるなら、人が罪を犯すことを恐れ絶望するということは、真に人は「良き者」として設定されていることを証ししているのである。

このように、罪を犯す自分に絶望を覚えることは、人がいかに素晴らしい存在であるかを証ししている。人は神の作品であって、「良い行いをするために」(エペソ2:10)造られたことを証明している。よって、罪を見て絶望することは正しいことであり、人にしかできない「長所」になる。罪に絶望して自らを低くすれば、それは回復を目指す運動に切り替わるので、間違いなく絶望は「長所」である。それでイエスは、次のように教えられた。

だれでも、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。(マタイ23:12)

「自分を低くする者」とは、絶望を引き受ける勇気のある人を指す。その人は回復を目指す運動を手にするので、神によって高くされる。というのも、回復を目指す運動とは、人を回復させることができる唯一の神に助けを乞う運動であるからだ。神が差し伸べる御手にしがみつく運動であるから、神に引き上げられる。ところが、人は絶望を「短所」と思い込み、自分を低くするのではなく、高くしようとしてしまう。絶望から目を背け、絶望を味わわないよう巧みに逃げてしまう。そうやって、助けを乞うことを拒否する。

(4)絶望から逃げる

人は絶望から逃げる。絶望する自分を見ないようにする。そのために、絶えず目を外に向けようとする。それである人は周りの期待に目を向けることで、良く思われる自分を目指す。ある人は、「〇〇のような人になりたい」という願望を抱き、別の自分になることを目指す。ある人は自分にできることを探し、それを頑張る。ある人は何か楽しいことを見つけ、楽しさに目を向ける。そうやって絶望している自分から目を背ける。またある人は絶望する自分に目を向けるも、それが本来の自分だと開き直る。どうせ「自分はダメな者」だからと、絶望を盾に引きこもってしまう。

こうして、誰もが絶望から逃げてしまう。逃げるから、神に助けを乞うという回復運動が起きない。神が、「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)と呼び掛けても無視し、信じようとはしないのだ。これが罪であり、罪とは神の呼び掛けを信じようとしない不信仰を指す。

しかし、いくらそうした逃亡を試みたところで、「死の体」を有する自分からは誰も逃れられない。「死の体」ゆえの絶望は、まるで影のようにつきまとってくる。それでついに諦め、絶望を引き受ける勇気を持てたとき、パウロがしたように叫ぶのである。

私は本当にみじめな人間です。だれがこの死のからだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24、新改訳2017)

このように、誰もが絶望から逃げようとする。「死の体」ゆえの絶望、それは罪を犯す絶望でもあるが、それを見ないようにしてしまう。そこで神は、人が絶望という「長所」に目を向けられるよう働き掛ける。それは、絶望と対をなす罪を認めさせるということで達成される。

(5)神の働き掛け

悪魔の仕業で「死」が入り込み、人は本来の姿を失ってしまった。誰もが例外なく立派な「罪人」になった。そのことが、人に絶望をもたらした。しかし、この絶望こそが回復への運動となり、人とキリストを結ぶ架け橋になる。そうとも知らず、キリスト者を含め、多くの者は絶望を見ないようにしてしまう。自分は罪など犯しませんという顔をし、自分には平安がありますという生き方をしてしまう。それで聖書は、次のように教えている。

もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神のみことばは私たちのうちにありません。(1ヨハネ1:10)

聖書は、神の御言葉を信じるキリスト者であれば、必ず罪を犯す自分と出会い絶望すると断言する。しかし、多くのキリスト者は罪を認めない。罪に気付こうともしない。そこで神は、罪が認められるように働き掛ける。例えば、次のように。

しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。(マタイ5:28)

それでも罪が認められないのであれば、神は次のように言われる。「あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい」(ルカ6:27)と。それでも自分は潔白だと言うのであれば、その人は、神を偽り者とする選択をしたことになる。なぜなら、「しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました」(ガラテヤ3:22)とあるからだ。

すなわち、神の働き掛けは人に罪を認めさせ、絶望を覚えさせることにある。そのことで回復への運動にスイッチを入れさせ、神に立ち返らせようとされる。これを、悔い改めに導くという。だが人は、そうした神の慈愛を軽んじてしまう。

それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。(ローマ2:4)

軽んじてしまうのは、罪に対する絶望は「短所」だと勘違いしているからだ。もう一度言うが、絶望は「長所」である。それは、神と私たちを結ぶ架け橋である。ゆえに神は、人が絶望から逃げないで、それを引き受けられるように働き掛ける。人に罪を認めさせ、絶望状態にある自分に気付かせようとされる。そうした神の助けで絶望を引き受けられるようになれば、その者は神が差し出された御手にしがみつくので、神によって引き上げられる。では、神が絶望に気付かせ引き上げてくださることの実際を、ペテロを通して見てみることにしよう。

【ペテロの絶望】

神は、自らの罪を認めて絶望する者を引き上げてくださる。「自分を低くする者」を高くされる。神は、兎にも角にも引き上げる運動を展開される。

ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。」あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました。・・・だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。(ルカ18:13、14)

「自分を低くする者」とは自らの罪に絶望する者であり、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と、叫ぶ者を指す。ペテロは、その生涯の中で何度か罪に絶望し、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫び、神に引き上げてもらった。最初の絶望ではキリストと出会い、その後の絶望では、キリストとの結びつきを強めていった。そうしたペテロを知れば、絶望は「長所」であって、そこにこそ希望があることが分かるだろう。では、ペテロの最初の絶望から見ていこう。

(1)キリストとの出会い

ある時、群衆がイエスに押し迫ってきた。そこでイエスはペテロに声を掛け、彼の舟に乗せてもらい、陸から少し漕ぎ出してくれないかと頼まれた。ペテロは頼みを引き受け、イエスは舟から群衆に教え始められた。ペテロは間近でイエスの話を聞くことができ、「ひょっとしてこの方は救い主なのでは・・・」と思った。しかし、そのような方が私のような者に声を掛けるなどあり得ないと思い、救い主だという思いを打ち消した。

イエスは話し終わると、ペテロに沖に出て網をおろし、魚を捕るように言われた。そのことでペテロは、やはりこの方は救い主のはずがないと思った。なぜなら、夜通し働いたが何一つ取れなかったことを知るペテロは、そんなことをしても無駄だと分かっていたので、無駄なことを指示する以上、この方は救い主ではないと思ったのである。そうであっても、イエスは素晴らしい「先生」だったので、ここは「先生」の顔を立て指示に従うことにした。

先生。私たちは、夜通し働きましたが、何一つとれませんでした。でもおことばどおり、網をおろしてみましょう。(ルカ5:5)

するとどうだろう。魚が大漁となり、舟が沈んでいったのだ。その時ペテロの目が開かれ、この方こそ救い主なる「キリスト」だと分かった。同時に、目の前に「キリスト」を仰ぎ見ながらつぶやき、信じなかった罪深い自分に気付いた。その罪深い姿は、今まさに沈みかけているこの舟のありさまと重なり、自分が罪に沈み絶望していくのを覚えた。それでペテロは、イエスに向かって叫んだ。

主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから。(ルカ5:8)

かつてイエスは、「わたしが父におり、父がわたしにおられるとわたしが言うのを信じなさい。さもなければ、わざによって信じなさい」(ヨハネ14:11)と言われたが、まさしくペテロは、わざによって信じた。信じるとは、神に助けを乞うことである。すなわち、神のわざを通して罪が照らされ、その罪に絶望し、神に助けを乞うたのである。それで今度は「先生」ではなく「主よ」と言い換え、「主よ。私のような者から離れてください」と叫んだ。では、このペテロの叫びは一体何を物語っているのだろう。

人が神に対しつぶやけるときというのは、神から遠く離れた場所にいる。そのことは、人に重ねてみればよく分かる。例えば、人はよく総理大臣に、「もっと何とかしてくれよ」とつぶやくが、それは総理大臣から遠く離れた場所にいるからできる。いざ総理大臣を目の前にすればできなくなり、「お目に掛かれて光栄です」と頭を下げるのが精いっぱいとなる。どうぞ、「私のような者から離れてください」となる。

つまり、ここでのペテロの叫びは、神を目の前にしたことを真に物語っているのだ。そうなったのは、神のわざによって罪に気付かされ、罪に絶望したからであった。それでペテロは、「主よ。私のような者から離れてください」という言葉を発した。だが彼の心は、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫んでいた。発する言葉と思いとは、時として真逆になるが、この場合がまさにそうであった。それでイエスはペテロから離れるのではなく、逆にペテロを励まし、彼を引き上げられた。

こわがらなくてもよい。これから後、あなたは人間をとるようになるのです。(ルカ5:10)

ペテロは「こわがらなくてもよい」というイエスの言葉により、自分の罪が赦(ゆる)されたことを理屈抜きに知ったのである。そして、「これから後、あなたは人間をとるようになるのです」という言葉により、無条件で愛される自分も知った。これがキリストとの最初の出会いであり、その出会いを通して彼は救われたのである。

このように、神は罪に気付かせ、絶望を引き受けさせようとされる。そのことで、キリストと人を結ぶ架け橋を設けられる。ここで重要なのは、神であるイエスの方からペテロに声を掛けられたということだ。ペテロはそれに応答することで罪が照らされ(魚がたくさん取れ)、絶望し(舟が沈みかけ)、神にあわれみを乞うて救われた(引き上げられた)。私たちも神からの呼び掛けがあったからこそ罪が照らされ、罪に絶望し、神に助けを乞うことができ、救われたのである。

この神からの呼び掛けは、神と同じ霊である「魂」に対して行われる。そのことで、罪の自覚に至る。ただし、罪の自覚は「死の恐怖」の自覚に置き換えられる場合もある。なぜなら、罪は「死」に起因するので、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)、罪の自覚は「死の恐怖」の自覚と同じになるからだ。こうした自覚が人を絶望へと追い込み、神に助けを乞う力をもたらしてくれる。そして人は救われる。

ただし、こうした神とのやりとりは潜在意識の中で行われるため、自分が救われたかどうかは、キリストが信じられるようになることで確認するしかない。それで聖書は、次のように教えている(参照:福音の回復(44))。

なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。(ローマ10:9)

では、さらにペテロの絶望を見てみよう。

(2)おぼれかけたペテロ

ある時、イエスは弟子たちを舟に乗せ、自分より先に向こう岸に行かせた。それから群衆を解散させ、ご自分は祈るために山に登られた。ところが、夜中の3時ごろになっても弟子たちが乗った舟は沖にあった。激しい向かい風に遭い、前進することができないでいたのだ。目標に向かって動き出し、その目標を阻む出来事に遭うことを「患難」に遭うというが、弟子たちはまさに患難に出遭っていた。

その様子をご覧になったイエスは、湖の上を歩いて彼らの所に行かれた。弟子たちは湖の上を歩くイエスを見ると、「あれは幽霊だ!」と叫び、怯えてしまった。しかし、イエスはすぐに彼らにこう言われた。

イエスはすぐに彼らに話しかけ、「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」と言われた。(マタイ14:27)

イエスは彼らを励まされた。その励ましを聞いた弟子たちは、選択を迫られた。この言葉を信じるのか、それとも信じないのかという選択である。私たちも患難に遭うと、聖書に書かれている「恐れることはない」という神の励ましを思い出し、やはり同様の選択を迫られる。選択を迫られるのは、私たちの中に信じても大丈夫なのかというつぶやきがあるからだ。このつぶやきこそが罪であり、罪とは神の言葉を信じようとしない不信仰のことをいう。「罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと」(ヨハネ16:9、新共同訳)。つまり、患難に出遭った弟子たちはイエスの言葉を聞いたことで、信じるか信じないのかという、罪との戦いが生じたのである。それでペテロは、イエスにこう言った。

主よ。もし、あなたでしたら、私に、水の上を歩いてここまで来い、とお命じになってください。(マタイ14:28)

ペテロは、イエスの言われたことを信じ切ることができなかった。だが信じたいと思ったので、このような言葉を発した。まさしくペテロは、不信仰の罪と戦っていた。するとイエスは、「来なさい」(マタイ14:29)と言われた。そこでペテロは舟から出て、水の上を歩いてイエスのほうに行った。そうやって、イエスの言葉を信じようとしたのである。すると、次のような出来事が起きた。

ところが、風を見て、こわくなり、沈みかけたので叫び出し、「主よ。助けてください」と言った。(マタイ14:30)

イエスに向かって水の上を歩いていたペテロは、ふとイエスから目を逸らし、風を見てしまったのだ。すると「恐れ」に襲われ、やはりイエスの言葉が信じられないとなってしまった。それと同時に、その体が沈みかけた。信じようと、必死になって水の上を歩いていったにもかかわらず、最後は不信仰の罪に負け、沈んでいったのである。そのことで、ペテロは自分の罪に絶望を覚え、「主よ。助けてください」と叫んだ。すると、イエスはすぐさま手を伸ばし、彼を引き上げられた。そしてこう言われた。

そこで、イエスはすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか」(マタイ14:31)

絶望の中にあったペテロは自分が引き上げられたことで、罪が赦されたことを知った。すると風がやみ、彼らはイエスに、「確かにあなたは神の子です」(マタイ14:33)と言ったのである。この彼らの言葉から、以前にも増して神への信頼が増し加わったことが分かる。神に近づけたことが分かる。

このように、イエスはペテロが患難に遭うと励まし、そのことで彼の中にあった不信仰の罪をあぶり出し、絶望へと突き落とされた。ペテロはその絶望を引き受け、神に助けを乞うことができ、イエスに引き上げられた。そのことで不信仰の罪は洗いきよめられ、神への信頼が増し加わっていった。まことにキリスト者の絶望は、「長所」の何ものでもない。

では、ペテロの絶望を見ていく前に、ここでペテロが抱えていた罪を整理しておきたい。それは弟子たちの抱えていた罪であり、キリスト者が例外なく抱えている罪である。というより、すべての人が抱えている罪にほかならない。ならば、それは一体何なのだろう。それが分かれば、このあとのペテロの絶望も深く理解できるので、話を続ける前にペテロが抱えていた罪を整理しておきたい。

(3)ペテロの罪

ペテロが抱えていた罪を知る出来事がある。それは最後の晩餐の席での出来事であった。弟子たちはその席で、だれが一番偉いかを論議したのだ。「また、彼らの間には、この中でだれが一番偉いだろうかという論議も起こった」(ルカ22:24)。この議論の背景にある価値観が、まさしくペテロの抱えていた罪である。では、その価値観をひもといてみよう。

だれが偉いかということは、人の価値には差があるということであり、行いが良ければ愛され、悪ければ愛されないということが前提になっている。つまり、人の価値は人の行いで決まるとする価値観であり、ここから、「罪には罰」という眼鏡が生まれる。これは、紛れもなくこの世の価値観であり、「この中でだれが一番偉いだろうかという論議」の背景には、この世の価値観が暗躍している。それはつまり、弟子たちがこの世の価値観に支配されていたということであり、イエスに愛されるには行いが良くなければならないと思い、罪は罰せられるに違いないと、心の奥底では思っていたということを意味する。

だがイエスは、「人はどんな罪も冒涜も赦していただけます」(マタイ12:31)と言い、罪人を赦し、彼らを無条件で愛してこられた。弟子たちは、そうしたイエスの言葉や行動を見ていたにもかかわらず、だれが偉いかと議論し、愛されるための競い合いをしたのである。このことは、この世の価値観の眼鏡を掛ける限り、「罪が赦される」という福音も、「無条件で愛される」という福音も、信じることなどできないことを示している。

しかし、人は言うだろう。イエスの言われた福音、「罪が赦される」は信じていますと。だが、もし信じているのであれば、人は罪を見て裁くようなことはしない。神が赦すと言われる罪を裁くのであれば、「罪が赦される」は信じていないということだ。人の罪を裁くというのは、紛れもなく神に反抗している。これが、神の言葉を信じようとしない不信仰の実体になる。

それでも人は言うだろう。「無条件で愛される」という福音は信じていますと。だが、もし信じているのであれば、人を憎むようなことはしない。人に怒りを覚えることなどあり得ない。神が無条件で愛すると言われる者を憎むのであれば、あるいは腹を立てるのであれば、紛れもなく神に反抗している。これが罪であり、それは自分の価値観を優先させ、神の言葉を信じようとしない不信仰なのである。

どうだろう。私たちはキリスト者になっても相も変わらず人の罪を裁き、罪人を憎んでしまうのではないだろうか。人に腹を立て、人を区別してしまうのではないだろうか。相も変わらず、「行い」を良くすることで愛されようとし、相も変わらず互いを比べ、誰が一番偉いかと競っているのではないだろうか。それは兎にも角にも、「罪が赦される」「無条件で愛される」が信じられないことを証ししている。ということは、それを信じるのが最も難しいということだ。これが不信仰の罪の実体であり、キリスト者が抱えている罪にほかならない。

すなわち、ペテロが抱えていた罪は、キリスト者のすべてが抱えている罪であり、それは「不信仰」である。イエスが「キリスト」であることは信じられても、患難の中で助けられることは信じられても、罪が赦され愛されるということまでは信じられない不信仰であった。そして、その不信仰はこの世の価値観で神を知ろうとするから生じる。つまり、人間的な標準で人を知り、神を知ろうとするから、神の言葉につまずいてしまうのだ。それで聖書は、次のように教えている(参照:福音の回復(71))。

ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。(2コリント5:16)

そこで神は、この人間的な標準の眼鏡を外させ、神への不信仰を取り除こうとされる。そのために罪を認めさせ、絶望へと追い込まれる。なぜなら、罪に絶望すれば、「罪が赦される」という福音に、すなわち「無条件で愛される」という福音に、人はすがるしかないからだ。すがれば、人間的な標準の眼鏡を外すことになる。そうやって、不信仰の罪は取り除かれていく。そこでイエスは、ペテロの罪(不信仰)をさらに取り除くために、今まで以上に罪を認めさせ、絶望へと追い込む手術を敢行された。では、それを見てみよう。

(4)イエスを裏切る

最後の晩餐の席で、だれが偉いかを議論する弟子たちをイエスはいさめられた。そしてペテロに、「わたしは、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい」(ルカ22:32)と言われた。するとペテロはこう答えた。

主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております。(ルカ22:33)

しかし、イエスはこう言い返された。

ペテロ。あなたに言いますが、きょう鶏が鳴くまでに、あなたは三度、わたしを知らないと言います。(ルカ22:34)

ペテロは思った。絶対にそんなことは起きないと。自分がイエスを知らないなどと言うはずがないと。それからイエスはオリーブ山に祈りに行かれ、そして戻って来られた。ところが群衆がやってきて、イエスは捕らえられ大祭司の家に連れて行かれた。それを目の当たりにしたペテロは、次のような行動に出た。

彼らはイエスを捕らえ、引いて行って、大祭司の家に連れて来た。ペテロは、遠く離れてついて行った。(ルカ22:54)

何とペテロは、いつでも逃げることができる距離を保ちながら、イエスについて行ったのだ。それは神よりも人のことを思い、人から悪く思われない範囲で神について行ったということである。このペテロのさまこそ、キリスト者であれば誰もが経験する姿ではないだろうか。人から良く思われることを優先し、良く思われる範囲で信仰を維持しようとするのである。かつてイエスはペテロに、「あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マタイ16:23)と言われたことがあったが、まさしく私たちの問題は、人から良く思われたいという思いにほかならない。これが、不信仰の罪を養っている。

さてペテロは、自分が悪く思われないようにするために、群衆に混じって腰をおろした。すると、ペテロをまじまじと見る者がいて、「この人も、イエスと一緒にいた」と叫んだ。しかしペテロは、「そんな人は知らない!」と言って否定した。無論、自らが発した言葉は罪だと分かっていたので、彼は罪に絶望しそうになった。しかし、その場から逃げることで絶望を見ないようにした。

それからしばらくして、また彼を見る者がいて、「お前も仲間だ!」と叫んだ。またしてもペテロは、「いや違う!」と言って否定し、再び自らの罪に絶望しそうになった。しかし、その場から逃げることで絶望を見ないようにした。

それから1時間ほどたつと、また別の人が、「確かにこの人も、彼と一緒だった!」と叫んだ。ここでもペテロは、「何を言っているか分からない!」と言って否定した。その時、鶏が鳴いた。ペテロはもう、イエスを裏切るという罪に耐えられなくなった。罪深い自分を承認し、絶望するしかなかった。彼は落ちるところまで落ち、ようやく自分を低くすることができ、「罪が赦される」という福音に、すなわち「無条件で愛される」という福音にすがることができた。それで、彼の心は叫んだ。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と。するとその時、遠く離れていたところにおられたイエスが振り向かれたのである。

主が振り向いてペテロを見つめられた。(ルカ22:61)

人は相手の眼差しを見るだけで、その人の思いを瞬間に察知するが、ペテロも自分を見つめられたイエスの優しい眼差しを見たとき、「罪は赦されたから安心しなさい!」という思いを察知した。それで再び心が叫んだ。「神さま。こんなにひどい罪を犯した私でも赦され、本当に愛していただけるのでしょうか」と。イエスはペテロを見つめることで、「もちろんだよ!」という思いを伝えられた。まさにイエスの眼差しは、愛に満ち溢れていたのであった。

そうしたやりとりが、目と目が合った2人の中で行われ、ペテロは絶望から引き上げられた。こんな罪人であっても、愛されるという事実を知ったのである。それでイエスの言われた言葉を、「きょう、鶏が鳴くまでに、あなたは、三度わたしを知らないと言う」(ルカ22:61)という言葉を思い出し、赦された罪を確認することができ、激しく泣いた。

彼は、外に出て、激しく泣いた。(ルカ22:62)

ここに、「外に出て」、激しく泣いたとある。しかし、ペテロがいる場所は外であった。ならば、これはどういうことなのだろう。

考えてみてほしい。「主が振り向いてペテロを見つめられた」(ルカ22:61)とあったが、一体誰がそのことを知り得たのだろう。そこには大群衆がいたので、イエスが誰を見たかなど、目と目が合った本人にしか分からない。目が合った本人が証言しない限り、誰も知り得ない話である。つまり、ペテロは部屋の中で当時のことを仲間に証ししているとき、あの時の感動を思い出し、外に出て激しく泣いたのであった。ここにある、「彼は、外に出て、激しく泣いた」という描写にこそ、ペテロの涙は罪の反省ではなかったことを証ししている。ペテロは、こんな罪人でも赦され愛されたことを思い出し、激しく感動して泣いたのだ!

こうしてペテロは引き上げられ、「罪が赦される」「無条件で愛される」という福音が信じられるようになった。人間的な標準の眼鏡が外れ、イエスが語られた言葉を信じられるようになった。まことに罪に対する絶望は、「長所」なのである。では、まとめてみよう。

(5)絶望こそ恵み

ペテロは3度も自分の罪に絶望した。最初の絶望は、イエスが「主」であることが信じられない罪に対してであり、2番目の絶望は、神が助けてくださることが信じられない罪に対してであり、そして最後の絶望は、イエスを裏切った罪に対してであった。それぞれの絶望を通して彼は引き上げられ、「罪が赦される」「無条件で愛される」という福音が信じられるようになっていった。

つまり、ペテロは罪が赦される体験を積み上げていくことで人間的な標準の眼鏡も外されていき、神への信頼も増し加わっていき、神を多く愛するようになったのである。まさに多くの罪が赦されれば、多く神を愛するようになる。

だから、わたしは「この女の多くの罪は赦されている」と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません。(ルカ7:47)

このように、罪への絶望は、罪が赦されるという神の恵みにあずからせ、神を愛せるようにしてくれる。そして罪への絶望は、「永遠のいのち」を持ちながら「死の体」も持つという、どうにもならない人の「弱さ」から来ている。従って「絶望」は人の「弱さ」であり、神の恵みは「弱さ」のうちに働くということだ。

しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。(2コリント12:9)

まことに「弱さ」こそが誇りである。それを受け入れる者は「心の貧しい者」と呼ばれ、神への物乞いとなる。この物乞いにこそ、神の幸いがある。

心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。(マタイ5:3)

神の幸いとは、引き上げられることであり、引き上げられる先はキリストと同じ十字架にほかならない。神はその者を十字架につけ、「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです」という信仰に引き上げてくださる。

私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。(ガラテヤ2:20)

それはつまり、罪が赦され愛されるという福音が信じられるようになるということであり、信じられるようになれば心に安息が訪れ、見える安心をむさぼるという罪は犯さなくなっていく。絶望の先には、こうした神の恵みが待っているのだ。まことに神は、絶望という闇に輝く光である。

光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。(ヨハネ1:5、新改訳2017)

今回のコラムは、「キリスト者の絶望」について見てきた。それは罪に対する絶望であり、そこにこそ神の恵みが働くことが分かった。ゆえに、キリスト者に求められるのは「絶望する勇気」であり、自らの罪を認め、自らを低くできる勇気である。

だが、私たちにはそのような勇気がない。そこで神であるイエスは自らを低くし、罪人の友になってくださった。この世でさげすまれる人と同じ身分になり、この世の底辺の人となって生きてくださった。そして、いよいよ十字架に架かられる前、イエスご自身も絶望を引き受けられた。「イエスは、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた」(ルカ22:44)。それをご覧になった父なる神は、死という絶望の中に身をゆだねられたイエスを、天に引き上げられたのである。そうすることで、誰もが安心して自分を低くでき、「絶望する勇気」を持てるようにしてくださったのだ。

これは何と信じがたい愛だろう!もう一度言うが、イエスは罪人の友になってくださり、絶望する者と共に歩まれる仲間になってくださったのだ!

人の子が来て食べたり飲んだりしていると、「あれ見よ。食いしんぼうの大酒飲み、取税人や罪人の仲間だ」と言います。(マタイ11:19)

◇