誰もが、「〇〇さんのようになれたなら幸せになれるのに・・・」と、自分自身を捨て、別の自分になることを思い描く。漫画を読み、小説を読み、映画を観て、ドラマを観て、誰もがその主人公に自分を重ね、あの人のようになれたなら幸せになれるのにと思う。しかし、誰も他の人になどなれない。自分からは逃げられない。こんな話を読んだことがある。

中世のヨーロッパに、ひとりの貧しい農夫がいた。彼は、貧しくて靴下も靴も買えなかった。彼は、都会に住む人たちのように、自分も靴下と靴を履けるようになりたいと思った。自分も彼らのようになれば、幸せになれると思った。

そこで彼は上京し、一生懸命お金を稼ぎ、稼いだお金で靴下と靴を買った。早速それを身に付けると、別人になったような気がし、うれしくなった。まだ手元にお金があったので、うれしさのあまり酒を買って飲み、酔っ払って道ばたに横たわった。

そこに馬車が来た。馬車の従者は道ばたに横たわっていた農夫に叫んだ。「そこをどけ。どかないと馬車がお前の足を引いてしまうぞ」。そこで農夫は、自分の足をまざまざと眺めてみると、何とその足は靴下を履き、靴も履いているではないか。それを見て彼は言い返した。「それは俺の足ではない。だから好きにしろ」

これは、実に滑稽な話ではないだろうか。この話が風刺しているのは、人は別人になったつもりでも、それを自分としては認識できないということだ。つまり、人は本当の自分からは逃げられないのである。どこまで逃げようと、それは影のように一定の距離を保ちながらつきまとってくるのだ。そうであっても、別の自分になろうとするのはなぜなのだろう。

それは、「自分が嫌い」だからである。嫌いだから、別の自分になろうとする。だが、本来の自分を捨てても幸せになどなれない。そもそも、自分を捨てることなどできない。幸せは、自分を愛してこそ手にできる。そこで今回のコラムは「幸せになる道」と題し、どうすれば自分を愛せるようになるのか、そのことを論じてみたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【別の自分になどなれない】

人は自分が嫌いだから、自分と人を比べて「〇〇さんのようになれたなら幸せになれるのに・・・」と思う。人は自分が嫌いだから、自分と人を比べて「〇〇さえ手にできれば幸せになれるのに・・・」と思う。とにかく人は自分が嫌いだから、絶えず自分と人とを比べてしまう。そうして自分を置き去りにし、別の自分になろうとする。しかし、何をどうしようとも別の自分になどなれない。だが、そのことが分からなければ自分を愛する道は閉ざされてしまう。そこで、別の自分を目指してもなれないという話から始めたい。

バッジと鉄腕アトムの話

私が幼稚園の頃、友達がきらきらと輝く100円玉ほどの丸いバッジを付け、みんなに自慢していた。私は同じ物が欲しくなり、それさえ手にできれば幸せになれるのにと思った。そこでバッジの入手先を聞いてみると、それはキャラメルのおまけであった。早速、親に頼んで買ってもらい、同じバッジを付けた。周りが「わーすごい」と言ってくれたので、何だか別の自分にでもなった気がし、幸せな気分を味わった。

しかし、幸せな気分はすぐに収束した。バッジを付けても、やはり同じ自分でしかなかったからだ。こうして、夢から覚めるように我に返った。

小学校に入学すると、「鉄腕アトム」というテレビアニメが人気を博した。子どもであれば誰もが「鉄腕アトム」に憧れた。私もその一人であった。そこで「鉄腕アトム」の衣装を段ボールで作り、それを着て遊んだ。「鉄腕アトム」になった気分になり、とても幸せであった。

しかし、それも長くは続かなかった。その衣装を着ていても、やはり同じ自分でしかなかったからだ。こうして、夢から覚めるように我に返った。

こうしたことを繰り返しながら、大人になっていった。しかし、何をしようとも幸せな気分はいつも一時でしかなく、我に返るのである。それはちょうど、夢の国ディズニーランドに行って幸せな気分を味わい、家に帰ると、そこには疲れ切った以前と変わらない自分がいるようなものだ。人はこれを繰り返していくうちに力尽き、別の自分になどなれないことを悟るようになっていく。その悟りが絶望である。この絶望を味わった人の話がある。

金持ちになった青年

一人の貧しい青年がいた。彼は、お金持ちにさえなれたなら幸せになれると信じ、一生懸命働き事業に成功した。ついにお金持ちになり、プール付きの豪邸を建てた。憧れの別人になったのである。彼は家に友達を招待し、自慢した。それは、まことに幸せな時であった。

ところが、段々と友達は彼のところに寄りつかなくなった。彼も、年を重ねていくうちにトイレが近くなり、夜中に何度となくトイレに行くようになった。そこで彼は、トイレの横にあった物置にベッドを移し、そこで寝るようになった。そこには、以前と変わらないみすぼらしい自分しかいなかった。ようやく彼は悟った。別の自分になどなれないと。そして絶望し、寂しく死を迎えた。彼は多くのものを手にしたが、結局、幸せになどなれなかったのである。

イエスも、似たような譬(たと)えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった話だ(ルカ12:16~21)。彼は豊作を蓄えておく大きな倉を作り、自分の魂にこう言ったという。「たましいよ。これから先何年分もいっぱい物がためられた。さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ」(ルカ12:19)。しかし、神は彼にこう言われたという。「愚か者。おまえのたましいは、今夜おまえから取り去られる。そうしたら、おまえが用意した物は、いったいだれのものになるのか」(ルカ12:20)。

イエスはこの譬えで、「〇〇さえ手にできれば幸せになれる」と人は思うが、あるいは「〇〇さんのようになれたなら幸せになれるのに」と人は思うが、それは違うということを言われたのである。またイエスは、次のような教えもされた。

人は、たとい全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の得がありましょう。(ルカ9:25)

イエスはここで、「自分自身を失い、損じたら」、何を手に入れたところで何の意味もないことを教えられた。なぜなら、私たち自身の中にこそ最高の宝があり、その宝に気付かない限り幸せになどなれないからだ。ならば、どんな宝があるというのだろう。

人は神に似せて造られた

人は何と、神に似せて造られた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)。何と、神の土台が人には据えられているのだ。その土台とは、「イエス・キリスト」である。

というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。(1コリント3:11)

私たちは「イエス・キリスト」のうちにいて、その方こそ、まことの神、「永遠のいのち」なのである。

それで私たちは、真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、まことの神、永遠のいのちです。(1ヨハネ5:20)

すなわち、私たち自身の中にある宝とは「イエス・キリスト」であり、それは「永遠のいのち」にほかならない。ゆえに、別の自分になどなる必要もない。というより、「永遠のいのち」という土台が据えられている以上、それを捨て、他の者になろうとしても無理なのである。それで、「だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです」(1コリント3:11)と聖書は教えている。

しかし、人は自分の宝に目もくれない。自分など価値がないと切り捨て、いつかは消えてなくなる「うわべ」に自分の価値を見いだそうとする。「うわべ」を飾れば価値ある自分になれ、幸せになれると信じ、見栄えのする容貌、見栄えのする洋服、見栄えのする家族、見栄えのする学歴など、そうしたものを手に入れようとする。だから、いつも何を着ようかと思い煩う。そんな生き方に対し、イエスはこう言われた。

なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華を窮めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。(マタイ6:28、29)

イエスは、人がどんなに着飾ろうと花の一つほどにも着飾ってはいないと言われた。なぜなら、人にはそうしたものよりもはるかに大切な「永遠のいのち」という宝があるからだ。それでイエスは、この言葉を語る前に、「いのちは食べ物よりたいせつなもの、からだは着物よりたいせつなものではありませんか」(マタイ6:25)と言われていた。では、私たちの宝である「永遠のいのち」のことを、もう少し見てみよう。

「永遠のいのち」について

人の中に据えられた「永遠のいのち」という土台は、「イエス・キリスト」を指す。「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)。そのため、人に据えられた「永遠のいのち」は、「イエス・キリスト」との結びつきがないと機能しない。それは、テレビが電波を受信できなければ機能しないのと同じである。テレビを機能させるには、電波を受信できるようにしなければならないように、人に据えられた土台「永遠のいのち」も、「イエス・キリスト」を知るようにならなければ機能しないのだ。

従って、誰もが「永遠のいのち」を持ってはいるが、「イエス・キリスト」を受け入れない限り、それはただの器で終わってしまう。それでイエスは、「永遠のいのち」については、「イエス・キリスト」を知る必要があることを教えられた。

その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。(ヨハネ17:3)

そうした理由からイエスは、キリストを信じる者は「永遠のいのち」を持っていると言われた。「まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)。キリストを信じる者にあっては、「永遠のいのち」が機能しているということだ。

そうであってもキリスト者の多くは、据えられている土台「永遠のいのち」に目もくれない。いまだに自分が嫌いで、「〇〇さんのようになれたなら幸せになれるのに・・・」と思い、あるいは「〇〇さえ手にできれば幸せになれるのに・・・」と思い、「うわべ」に自分の価値を見いだそうとする。「うわべ」を変え、別の自分になろうとする。そんなことをしても別の自分になどなれないのに、それでも人は自分を嫌い、別の自分になろうとする。

これは一体なぜなのだろう。人の中に宝などないというのであれば納得もいくが、最高の宝を持っている。その宝の素晴らしさを知れば知るだけ、なぜ人は自分を嫌うのか、その謎は深まるばかりだ。そうであっても、この謎を丁寧に解いていかなければ、どうすれば自分自身を好きになり、幸せになれるのかという道も見えてこない。そこで、この謎を解いてみたい。それには、人が自分のことを嫌いになった始まりを見てみる必要がある。

【自分を嫌いになった理由】

自分を嫌いになった始まり

人が自分のことを嫌いになった始まりは、アダムとエバにまでさかのぼる。神が食べてはならないと言われた実を、彼らが食べた時からであった。その時から、人は自分の中の宝ではなく、自分の外側の「うわべ」を意識するようになり、そこに自分の価値を見いだすようになった。その最初が、いちじくの葉で着飾ることであった。

それで女はその実を取って食べ、いっしょにいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。(創世記3:6、7)

実を食べる以前は、アダムもエバも自分の「うわべ」を気にすることなどなかった。「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)。それなのに、食べるという罪を犯した途端、今日の私たちと同じように「うわべ」を気にするようになり、自分の姿を何かで覆い隠すようになった。一体、彼らに何が起きたというのだろう。それを知るには、神がアダムに言われていた言葉を思い起こす必要がある。

しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。(創世記2:17)

神はアダムに、この木の実を食べたなら「必ず死ぬ」から食べるなと言われていた。神が食べるなと言われた木の実を食べるということは、「神と異なる思い」を持たない限り不可能なことなので、食べたなら「必ず死ぬ」とは、「神と異なる思い」を持つなら「必ず死ぬ」ということを意味した。ならば、「必ず死ぬ」とはどういうことなのだろう。

人は神の部分として造られていた。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。従って、人は神と「一つ」であり、「一つ思い」を共有する者であった。そんな者が「神と異なる思い」を持つとどうなるか。当然、神と「一つ思い」を共有することができなくなるので、神との結びつきを失ってしまう。神はそのことを、食べたなら「必ず死ぬ」と言われたのである。「死ぬ」とは、神との結びつきを失うことを指していた。

では、神はなぜそのような注意をアダムにされたのだろう。それは、「神と異なる思い」を持つ悪魔の存在があったからだ。そのことは、人を創造する以前の世界に「やみ」があったという記事からうかがい知ることができる。「地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた」(創世記1:2)。「やみ」とは悪魔を象徴するものであり、その存在があったからこそ、神はあのような注意をアダムにされた。

ところが、悪魔は蛇を使って見事にエバを欺き、「神と異なる思い」を持たせてしまった。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)。エバを通して、アダムも「神と異なる思い」を持ってしまった。それで2人は、食べるなと言われていた実を取って食べ、神が言われたように死んでしまったのである。すなわち、神との結びつきを失ってしまった。そうなると、人はどうなるだろう。

神だけが「永遠」なので、神との結びつきのある中では人も「永遠」でいられた。しかし、神との結びつきを失えば、人はもう「永遠」ではいられなくなる。人の「体」は土に帰るしかない。実際そうなってしまったので、神はアダムにこう言われた。

あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないとわたしが命じておいた木から食べたので、・・・ついに、あなたは土に帰る。(創世記3:17~19)

この直後から、アダムとエバは自分が嫌いになり、自分の中の宝ではなく、自分の「うわべ」を意識するようになった。そこに自分の価値を見いだすようになり、「うわべ」を着飾るようになった。つまり、人が自分のことを嫌いになったのは、神との結びつきを失う「死」に原因があったのだ。ならば、「死」が入り込んだことでなぜ自分を嫌いになったのだろう。それを知るためには、神の創造から順序立てて見てみる必要がある。

「死」に原因があった

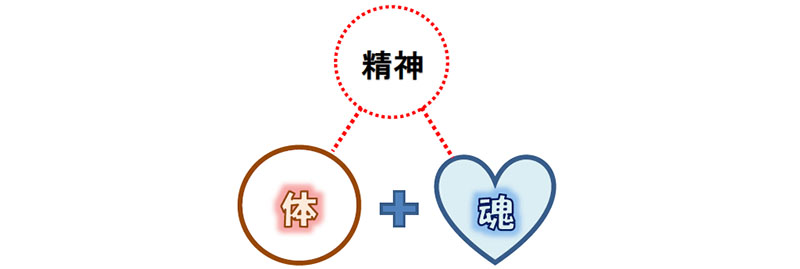

人は、「体」と「魂」からなる総合として造られた。「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)。「体」は土地のちりで造られ、「魂」は神の「いのち」が吹き込まれて造られた。この「魂」が人のまことの「いのち」であり、「体」はそれを支える命となる。そして、「体」と「魂」を仲介するのが「精神」であり、「精神」には「魂」や「体」のような実体はない。

「魂」と「体」からなる総合は、神の部分であったので、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、その総合には「永遠性」しかなかった。「魂」を支える「体」も永遠性を有していたのだ。ゆえに、「魂」と「体」には矛盾がなく、「精神」は安定していた。さらにその総合は神の一部であったので、自分の姿をあえて意識することもなかった。神だけを見上げていればよかった。それで聖書には、「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)とつづられている。

ところが、悪魔の仕業で人は罪を犯し、神との結びつきを失う「死」が入り込んだ。それにより、人の「体」は永遠性から有限性へと変化した。「あなたは土に帰る」(創世記3:19)。この「死」が、すべての人に及んだのである。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。(ローマ5:12、新共同訳)

「死」が入り込んだことで「体」は有限性になったが、「魂」は神の「いのち」で造られていたので永遠性を保持していた。それで人は、自分の中の永遠性を意識することができたが、有限性となった「体」を目の当たりにし、怯えるしかなかった。いつ「体」の終わりが来るかと、自分の「体」を絶えず意識するしかなかった。それで、食べた直後に、すなわち「死」が入り込んだ直後に、「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」(創世記3:7)となった。

だが、いくら「体」のことを意識したからといって、永遠に生きられるわけではない。そうしたことから、人は滅び行くしかない自分を嫌うようになった。こんな姿は見たくないと、何かで覆い隠したくなった。それが、「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)という行動になった。

このように、人が自分のことを嫌いになったのは、「死」が入り込んだからであり、「体」が有限性になったことによる。人は永遠性を知るがゆえに、有限性には耐えられず、少しでも長く生きたいと「体」を意識するようになった。それが、永遠性である自分の「いのち」を置き去りにし、より良い「うわべ」で「体」を着飾る行動に結びついた。

正確に言うなら、有限性となった「体」の五感では、そもそも永遠性を認識することなどできないので、五感に支配されていた「精神」は永遠性である自分の「いのち」を置き去りにするしかなかったのである。こうして、人は自分のことを嫌いになった。では、この辺りのことをさらに詳しく見てみよう。

矛盾に満ちた存在

「魂」は永遠性なのに、「体」は有限性となった。「魂」は永遠に生きることができる性質を持っているのに、「魂」を支える肝心な「体」が有限になってしまった。これでは、「体」が滅びてしまえば「魂」を支える器がなくなり、「魂」も生きられなくなる。車はガソリンがなければ動かないように、「魂」が存在するには、それを支える「体」が不可欠なのである。でなければ、神は「体」など造られなかった。その「体」が、やがて朽ち果ててしまうことになってしまったのだ。問題はそれだけではなかった。

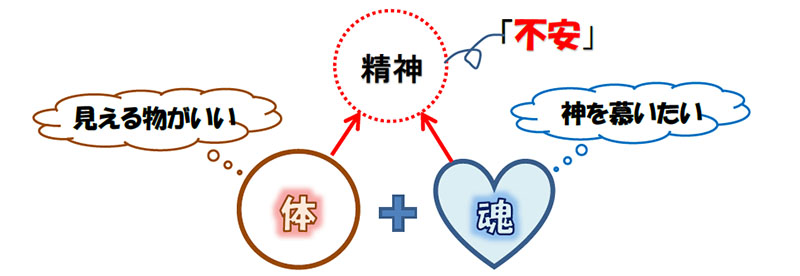

「体」は有限性になったことで、同じ有限性に属するものを慕い求めるようになった。しかし、「魂」は永遠性を有していたので、同じ永遠性に属する神を慕い求めた。「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)。両者は、まったく異なる要求をするようになったのである。このことで「精神」は不安定になり、24時間「不安」を覚えるようになってしまったのだ。

しかし、「不安」を覚えても、神との結びつきを失う「死」を背負った中では神に近づくことすらできない。「魂」がいくら神を慕い求めようとも、空を打つような拳闘しかできない。「神を求める人はいない」(ローマ3:11)。それで「精神」は、「体」の欲求をのむしかなく、有限の安心をむさぼるようになった。つまり、肉の満足を優先させるようになったのである。そのことが人の罪となった。

すると、ここにさらなる矛盾が生じた。というのも、人は神に似せて造られた者であり、罪を犯すようには造られていなかったからだ。

私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。(エペソ2:10)

神の「いのち」で造られた「魂」は、罪を犯さない自分を把握していたので、「精神」に対し、罪を犯すのはおかしいと訴えた。かといって、「精神」にはどうすることもできなかった。それで人は、ますます自分が嫌いになった。

このように、私たちの現状は矛盾している。誰もが永遠性の「魂」を持ち、永遠に生きられる自分を思い描くことも、永遠なる神に思いを寄せ「神の律法」に従う自分を思い描くことさえできるのに、有限性の「体」を所有することの不安から「罪の律法」に従ってしまうのだ。片や「神の律法」に従う自分がいて、片や「罪の律法」に従ってしまう自分がいるのである。

すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです。(ローマ7:22、23)

これで、どうして自分を嫌いになったのか、その謎は解けた。それは永遠性という本質を持ちながら、有限性でしかないという矛盾があるからだ。それで自分が嫌いになり、自分と人を比べ、より良い「うわべ」を求めるようになった。誰もが自分を捨て、他の自分になろうとした。しかし、そこには幸せなどないことはすでに述べたとおりであり、人は別の自分になどなれないし、どこまでいっても自分がつきまとうのである。

ならば、どうすれば矛盾に満ちた自分を愛せるようになるのか。それには矛盾を排除するしかない。すなわち、「死」を取り除くのだ。一体どうすれば、それができるというのか。いよいよ、自分を愛する道を見てみることにしよう。

【自分を愛する道】

自分を愛することの意味

自分を愛するというのは、自分自身を引き受けるということであり、引き受けた自分の中に問題があれば、そこから助け出すことを意味する。溺れている人を助けることが愛することであるように、溺れている自分を助け出すことが、自分を愛するということになる。

一体、そんなことを誰ができるというのか。誰にもできない。なぜなら、人は「死」という海で溺れ、そのことで「罪」にも溺れているからだ。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。溺れている者が、溺れている自分を助けることなどできない。それでも、ある人は言う。自分を愛していると。大切にしていると。

しかし、それは「うわべ」を見て、これならば妥協できるとしているだけであって、本当の自分を引き受けているわけではない。あるいは、どうにもならない自分を諦め、諦めた自分を大切にしているかのどちらかである。それでは、幸せになどなれない。

自分を愛するとは、自分を引き受けるということであり、引き受けるとは助けることにほかならない。目の前で苦しんでいる自分を助けることが、自分を愛するということなのである。人の場合の苦しみは、永遠性と有限性という矛盾から来ている。この矛盾をそのまま引き受け、そこから助け出すことが自分を愛するということになる。

そして、自分を愛せるようにならない限り、人も神も愛せない。「目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(1ヨハネ4:20)。神を愛せない限り、幸せになどなりようがない。それで神の戒めは、次のようになっている。

「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」これがたいせつな第一の戒めです。「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」という第二の戒めも、それと同じようにたいせつです。(マタイ22:37~39)

戒めは、「神を愛し、人を愛せよ」と言っている。だが、「人を愛せよ」という戒めをよく見ると、「あなた自身のように愛せよ」の一文がある。自分を愛するように人を愛せよ、と教えている。それは、自分自身を愛せない人は、他の人も愛せないからだ。自分の矛盾を見て嫌いになる人は、人の矛盾を見てもやはり嫌いになり、愛せない。神に対しても、なぜ神はこのようなことをされるのかとなり、神を愛せない。それで、「あなた自身のように愛せよ」の一文がある。

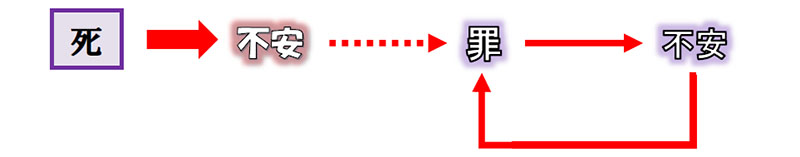

このように、自分自身を愛さない限り、人は幸せになどなれないのだ。しかし、人は矛盾に満ちた自分を愛せない。それは、その矛盾が「死」から来ていて、人の手ではどうにもならないからだ。しかも「死」のせいで「不安」を覚え、見える安心をむさぼる「罪」まで犯す。「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)。もう手がつけられない状態になっているのだ。人にできることと言えば、そこから目を背けることぐらいしかない。

こうした現状ゆえ、誰も自分を愛せない。また、誰もそんな自分では愛してくれない。それで人は、愛されるための「うわべ」を手にしようとした。別の自分になろうとしたのである。ところが、とんでもないことが起きた。自分が見捨てた罪人の私を、愛しますという方が現れたのだ。罪人を招くという方が、現れたのである。

医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。(マルコ2:17)

その方は、イエス・キリストと呼ばれ、私たちを「死」からも救えると言い、実際にそれを見せてくださった。こうしてイエス・キリストは、私たちが愛せなかった自分を引き受けてくださったのである。そのことを知り、自分を愛せるようになったことを証ししたのがパウロである。このパウロの証しにこそ、自分を愛せるようになる道筋がある。

パウロの証し

パウロはキリストに出会うまでは、別の自分を目指していた。「神の律法」を完全にこなすことで、立派な人間になろうとしていた。その試みはある程度の成功を見たので、幸せな気分を味わった。「律法による義についてならば非難されるところのない者です」(ピリピ3:6)。しかし、パウロはキリストと出会い、「神の律法」に従いたいと思っても従えない自分がいることを知った。

私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。(ローマ7:15)

パウロは矛盾に満ちた自分と向き合うことになり、そんな自分をこう証しした。

すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです。(ローマ7:22、23)

とはいえ、この矛盾をどうすることもできなかった。そこでパウロは、自分を「罪の律法」のとりこにしている有限性、すなわち「死の体」から、一体誰が救ってくれるのかと叫んだ。

私は本当にみじめな人間です。だれがこの死のからだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24、新改訳2017)

この叫びは神に届き、パウロはイエス・キリストが救い出してくれることを知った。イエス・キリストが、罪人である自分を引き受け、死から「いのち」に移してくれることを知り、パウロはその恵みを受け取ったのである。それにより、矛盾に満ちた自分を引き受ける勇気を手にし、次のように証しするに至った。

私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。(ローマ7:25)

パウロは、矛盾に満ちた自分をイエス・キリストが引き受けてくださったので、自分でも自分を引き受ける勇気を得た。それで、「心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」と証しした。「神の律法」に仕える「魂」と、「罪の律法」に仕える「死の体」という矛盾に満ちた自分を、引き受けられるようになったことを証しした。

こうしてパウロは、イエス・キリストの恵みによって自分という矛盾と向き合えるようになった。ここから矛盾を排除する戦いが始まり、罪を神の恵みで洗い流してもらう作業が開始する。これが自分を愛するということであり、それは自分を愛してくださる神の恵みを受け取ることなのである。罪人でも愛するという神の「まったき愛」を信仰で受け取ること、それが自分を愛する道となり、「幸せになる道」となる。パウロの証しは、まさに自分を愛せるようになる道筋を明らかにしてくれた。では、その「まったき愛」について詳しく見てみよう。

「まったき愛」

人は入り込んだ「死」のせいで、永遠性という本質を持ちながら、有限性という現実を持つようになった。そのことで「不安」を覚えるようになり、「不安」から見える安心をむさぼる罪を犯すようになった。罪を犯すと新たな「不安」が生じ、さらに見える安心を求めて罪を犯すようになった。それで人は自分が嫌いになり、何かで自分を覆い隠すようになった。

そうした自分を引き受けるには、兎にも角にも「不安」をどうにかするしかない。しかし、自分にはどうすることもできない。だがキリストは、そんな私たちを喜んで引き受けると言われた。誰もが互いの罪を裁き、誰もが罪人を引き受けようとはしなかったのに、キリストは罪人であっても引き受けると言われたのである。罪を裁かないで、救い出すと言われた。

だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです。(ヨハネ12:47)

キリストは、私たちの罪を裁かないと言われる。罪を犯すしかない私たちであっても、無条件で赦(ゆる)し愛すると言われる。それで聖書は、次のように教えている。

もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(1ヨハネ1:9)

何ということだろう。何の罰も受けることなく罪が赦される。まことに神は、罪人であっても愛してくださる。そしてキリストは、私たちのために死んでくださったことにより、それが真実であることを明らかにされた。

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ローマ5:8)

こうしたキリストによる人への関わりを、「まったき愛」という。この「まったき愛」が「不安」という恐れを締め出してくれる。「愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します」(1ヨハネ4:18)。「まったき愛」が「不安」を締め出し、罪の掃除をしてくれる。従って、「まったき愛」を信仰で受け取りさえすれば、私たちは自分が罪人であっても自分を引き受けることができ、自分を愛し、自分の中の矛盾となる罪と戦うことができるようになる。

これが自分を愛する道になり、それはキリストの「まったき愛」で罪が赦されることを知る道であり、人は自分の罪が赦されたと知ると、人の罪を見ても裁かなくなる。つまり、人を愛せるようになるのだ。そして、この道はさらに続く。自分の中の矛盾の源、「死」の処理へと向かっていく。

「永遠のいのち」を垣間見る

自分を愛せないことの理由は、自分の「容貌」でも「能力」でもなく、「死」にある。有限性にある。そこでキリストは、有限性をのみ込んでしまう「永遠のいのち」の存在を明らかにされた。ご自分が十字架で死に、その後、よみがえられたのである。

それが今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって、いのちと不滅を明らかに示されました。(2テモテ1:10)

キリストは「永遠のいのち」を明らかにする前、こう言われていた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。(ヨハネ5:24)

キリストはご自分が言われた「永遠のいのち」が真実であることを、まさしく十字架で明らかにされたのであった。この「永遠のいのち」が真実であれば、私たちの中にどんなに矛盾があっても、最後は「永遠のいのち」がすべてをのみ込んでしまう。私たちが犯した罪はすべて「永遠のいのち」によってのみ込まれてしまい、すべては白紙になる。それで神は、次のように言われた。

「さあ、来たれ。論じ合おう」と【主】は仰せられる。「たとい、あなたがたの罪が緋のように赤くても、雪のように白くなる。たとい、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。(イザヤ1:18)

この「永遠のいのち」さえ持てれば、正確に言うなら、すでに据えられていた「永遠のいのち」が機能するようになりさえすれば、人を苦しめてきた有限性という「死」はのみ込まれてしまう。そこには「死」の勝利も、「死のとげ」である罪の勝利も存在しない。ゆえにキリストを信じる者は、キリストが十字架で明らかにされた「永遠のいのち」を持っていることを信仰で知ればよい。知れば、こう叫ぶ。

「死よ。おまえの勝利はどこにあるのか。死よ。おまえのとげはどこにあるのか。」死のとげは罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。(1コリント15:56、57)

この信仰に堅く立つことで、自分を引き受ける勇気を持つことができ、まことに人も神も愛せるようになり、主のわざに励むことができる。

ですから、私の愛する兄弟たちよ。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。(1コリント15:58)

これが、自分を愛するようになるための最後の仕上げとなる。溺れていた自分を助けることになる。それは、機能するようになった「永遠のいのち」を信仰で垣間見ることなのだ。垣間見れば、そこには「死」の勝利もなければ「罪」の勝利もないと知るので、矛盾は消え「平安」が訪れる。この「平安」が人を幸せにする。

このように、自分を愛するとは自分を見捨てずに助けることであり、それには神を頼るしかない。神に愛されている自分を知り、神の恵みを受け取るしかない。そうやって神と一緒に矛盾に満ちた自分を引き受け、矛盾の処理をする。それが自分を愛する道であり、幸せになれる唯一の道となる。では最後に、「幸せになる道」の総括をしよう。ただし、視点を変えて総括をしてみたい。

【幸せになる道】

自分が嫌い

誰もが、「〇〇さんのようになれたなら幸せになれるのに・・・」と、自分を捨て別の自分になろうとする。自分が嫌いだから、別の自分になって幸せになろうとする。しかし、誰も別の自分になどなれない。自分を捨てることなど不可能であり、別の自分になったとしても、夢から覚めるように元の自分と対面することになる。

人が自分を嫌うのは、「うわべ」が良くないからだと言うだろう。だが本当の理由は、永遠を知っているのに、有限でしかない自分であるからだ。良き者の姿を知っているのに、罪を犯してしまうからだ。つまり、思い描く自分と、現実の自分があまりにも違うので自分が嫌いになるのだ。ただ、それは潜在意識での話なので、そのことを知るのは難しい。そうであっても、自分と向き合えばそのことに気付ける。

ならば、人は昔から有限だったのだろうか。そうではない。もともとは、自分の思い描く自分と、現実の自分とは一致していた。そこには何の矛盾もなかったので平安があり、不安などなかった。

ところが、悪魔の仕業で入り込んだ「死」を境に、人の中に矛盾が存在するようになった。永遠性である「魂」を持ちながら、有限性の「体」になってしまった。この矛盾から人は不安を覚えるようになり、見える安心をむさぼるという罪を犯すようになった。罪を犯すことでさらなる不安を覚え、その不安からまた罪を犯した。

こうして、人は自分が嫌いになった。矛盾に満ちた自分を引き受けることなどできなかったのである。ここから、別の自分になる旅が始まった。別の自分になれたなら幸せになれると信じ、本当の自分を省みない生き方が始まった。しかし、別の自分になどなれないと知り絶望した。ならば、どうすれば自分を愛せるのか。その道を見てみよう。

自分を愛する道

人は絶望し、世界は闇となった。しかし、その闇にイエス・キリストの「まったき愛」が輝いた。

光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。(ヨハネ1:5、新改訳2017)

イエス・キリストは何と、引き取り手のなかった罪人を引き取ってくださるのだ。その証しに、私たちのために死んでくださった。それは、目ざめていても、眠っていても、私たちが主とともに生きられるようになるためであった。

主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが、目ざめていても、眠っていても、主とともに生きるためです。(1テサロニケ5:10)

イエス・キリストがそこまでされるのは、神の目には私たちが高価で尊いからだ。「わたしの目には、あなたは高価で尊い」(イザヤ43:4)。それゆえ、私たちが自分を愛するには、私たちのことを大好きだというイエス・キリストを受け入れさえすればよい。それが、自分を愛する道を歩み出す第一歩になる。すると、次のような景色が見えてくる。

主であるイエス・キリストを受け入れると、主は私たちを本気で愛されるので、容赦なく私たちを苦しめる罪をあぶり出される。「主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、むちを加えられるからである」(ヘブル12:6)。医者は病人を愛するがゆえに、病人を何としても治そうと悪い箇所をあぶり出すが、それと同じことをされる。

罪があぶり出されると、人は耐えられなくなる。病人は医者から重病を宣告されると耐えられなくなるが、それと同じことが起きる。そうなると人は、病人が医者に助けを乞うように、神に助けを乞う。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と。こうして、人は神の前にへりくだり神の手術を受ける。

その手術は、罪が赦される十字架の「まったき愛」を受け取らせるものだ。「まったき愛」を受け取ることができれば、罪を犯させていた「不安」は締め出され、罪が癒やされていくからだ。十字架の打ち傷のゆえに、癒やされるのである。

キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(1ペテロ2:24、新改訳2017)

この手術を繰り返しながら自分を愛する道を進んでいく。そして道は、次なる景色に進む。

十字架に死ぬ

自分を愛するとは、自分を引き受けるということであり、引き受けるとは、責任を持って矛盾を解決するということである。矛盾を完全に解決するには、矛盾に満ちた自分を葬り去るしかない。矛盾を背負った自分を十字架に付け、矛盾のない者によみがえるしかない。それを可能にしてくれたのが、キリストの十字架であった。

キリストは人の中の矛盾を完全に解決すべく、自らも有限性の「肉」と永遠性の「いのち」を持って地上に来られた。ただ私たちとは違い、そのことで不安になり罪を犯すということはなかった。「罪は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように、試みに会われたのです」(ヘブル4:15)。そして、ご自分が持った有限性の「肉」を十字架に付け、すなわち私たちの矛盾であった「罪」を背負い、十字架で死なれた。だが復活され、ご自分の持つ永遠性の「いのち」が有限性の「肉」に勝利することを明らかにされた。

つまり、キリストの永遠性の「いのち」が、矛盾を完全に解決してくれるのである。キリストを信じる者には同じ「いのち」が与えられているので、その者もキリストとともに十字架で死に、復活できることが明らかになった。ゆえに信仰で、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなることを知ることができる。

もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています。(ローマ6:5、6)

この十字架の贖(あがな)いを信仰で知ること、これを十字架に死ぬという。それが、自分のことを真剣に愛するということになる。なぜなら愛するとは、罪の中に溺れている自分を救うことであり、罪を容認するということではないからだ。それには、キリストとともに十字架で死ぬしかないのである。

このように、自分を愛する道は、そのまま十字架に死ぬ道に向かう。矛盾を抱えた古い自分を十字架に付け、すべてが新しくなった自分を信仰で受け取る道となる。

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(2コリント5:17)

十字架に死んだ自分を信仰で受け取るなら、いまだ罪を犯す自分であっても不安を覚えることなく、感謝できるようになる。それでパウロは、「私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」(ローマ7:25)と言った。

最後のまとめ

私たちは永遠性という本質を持ちながら、同時に有限性である。私たちは神に似せて造られた「良き者」でありながら、同時に有限性ゆえに見える安心をむさぼる「罪人」である。この矛盾は私たちの意志が選択したことではなく、悪魔が持ち込んだ「死」によって生じたので、矛盾は「病気」という位置づけになる。罪人は、みな病人となる。病人であるからイエスは、「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)と言われた。

つまり、誰もが自分ではどうにもならない病気を背負って生まれてきたのだ。一体どこに、自分の病気を好きだという人がいるだろう。それで人は自分が嫌いになり、別の自分になって幸せになろうと思った。しかし、それは無理であった。病気を放置したままでは、何を手にしようとも幸せになどなれなかった。そこでキリストの出番となり、彼は「イエス」として現れこう言われた。

疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。(マタイ11:28、新共同訳)

この呼びかけに応答し、キリストのもとに行くことこそが自分を愛する第一歩となる。呼びかけに対しては、罪人のままで行けばよい。一体どこに、入院するには病気を治してからでなければダメだという病院があるだろう。そんな病院はどこにもない。同じように、私たちは罪人のまま行けば、キリストはそのままで受け入れ愛してくださる。「わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)。

キリストのもとに行くと、早速治療が始まる。医者は、病人の悪い箇所を徹底的にあぶり出し治療するように、キリストも罪を徹底的にあぶり出し、治療される。その時に使う薬が、どんな罪であっても赦し、あなたを愛するという十字架の「まったき愛」になる。これを病人は受け取ることで罪が癒やされていく。「その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた」(1ペテロ2:24、新改訳2017)。

こうした治療をしながら進められるのが、リハビリである。キリストは私たちの手を取り、今度は上手く動くから試してみなさいと助けてくださる。自分を愛し、人を愛し、神を愛せるように助けてくださる。このリハビリを通して、病人は完治した自分を思い描けるようになる。これが十字架に死ぬということであり、このことが平安をもたらす。

入院からリハビリまでの流れを見てきたが、その間の治療で注意しなければならないことがある。私たちは入院すると、すなわちキリストのもとに行くと、自分の罪と向き合うようになるが、その際、決して自分を裁かないということだ。ともすると自分の罪を裁き、「私は自分の罪を決して赦さない」と、罪を悲しむかもしれない。だが、それは治療の妨げにしかならない。なぜならキリストの治療は、「それでもあなたの罪を赦します」であるからだ。神が赦すという罪を、あなたが赦さないと言えばどうなるだろう。それこそが罪であり、治療の妨げにしかならない。

前回のコラムでも書いたが、罪を悔いる世の悲しみは悪の勝利でしかないのだ。「世の悲しみは死をもたらします」(2コリント7:10)。イエスを裏切ったユダを見よ。「私は自分の罪を決して赦さない」と悲しみ、自らの命を断ったではないか。イエスを裏切ったペテロを見よ。「それでもあなたの罪を赦します」という神の愛を受け取り癒やされたではないか(参照:福音の回復(68))。

このように、自分を愛せるようになるための治療で最も大切なことは、自らの罪を裁かないことなのだ。裁いて悲しむのではなく、罪を赦すという神の「まったき愛」を受け取り続けるのである。自分を愛するとは、まことに神の「まったき愛」によって自分を引き受けることであり、自分をダメだと言って裁くことではない。神の愛に自分自身を委ね、神の治療を受けること、これが自分を愛するということになる。こうして、人は罪が赦された自分を知るようになり、赦されたことを知る者は人を裁かなくなり、愛するようになる。ここに、神の戒めの成就がある。

以上が自分を愛する道であり、「幸せになる道」となる。それはすべて、私たちの医者であるキリストと一緒に歩く道にほかならない。その道を歩くことでキリストへの信頼が築かれていき、その関係だけが最後に残る。この世で手にしたすべてのものはやがて失うが、ただ一つだけ失わないのはキリストを信頼した心だけとなる。この心が「自分」であり、自分を愛するとは、まさしくキリストとの関係を築くことなのである。

ご存じだろうか、「心の向きはイエス様」というノアの曲を。最後に、その曲の2番の歌詞を紹介して終わりたい(www.noah-music.tv/cd_shuha.htm)。

心の向きはイエス様

この世で手にした全てのものは やがて失うけれど

ただ一つだけ失わないのは イエス様を信じた心今 私の目は何を求めているだろうか

イエス様と私の関係 それが最後に残る心の向きはいつもイエス様

永遠に残るものだけ見つめて

心の中はいつもイエス様

あなたへの信頼で満ちてる

◇