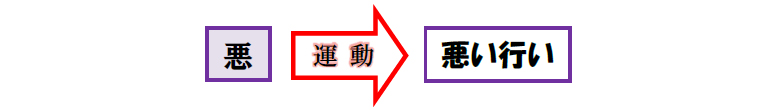

「悪」とは、一体何なのだろう。「悪」という言葉は当たり前のように使われているが、「悪」の正体とは一体何なのだろうか。「悪」とは、「人間にとって有害な諸事象」を総称した言葉である。だが、それは「悪」の外見を述べているだけで、「悪」の正体ではない。「悪」の正体とは、戦争、殺人、不道徳、詐欺、虐待、暴力といった「人間にとって有害な諸事象」を引き起こさせる「運動」にほかならない。要は、「悪い行い」を発症させている原因である。一体人の中にどんな「運動」があって「悪い行い」を発症させてしまうのか、その「運動」こそが、知るべき「悪」の正体なのである。

人は「悪」を「行いの規定」で捉え、「悪」と戦うというと、行いの規定に反する「悪い行い」との戦いを連想する。ゆえに「悪い行い」をしなくなれば、「悪」に勝利したと思ってしまう。しかし、それは「悪」という運動が発症させた「悪い行い」に勝利しただけで、「悪」そのものに勝ったわけではない。「悪」そのものに勝つには、兎にも角にも「悪」が一体どんな運動をしているのかを明らかにし、その運動の出所を突き止める必要がある。それでようやく「悪」と向き合うことができ、どう戦えばよいかも見えてくる。このことは、病気に譬(たと)えると分かりやすい。

病原体が人の体に入り込むと、人の正常な状態を否定する運動を開始する。すると、その運動はさまざまな有害な症状を発症させる。熱を出したり、下痢をしたり、肺炎になったりといった症状を発症させ人を苦しめる。それで人は、そうした有害な症状を抑えようとする。しかし、いくら抑えたところで病原体を野放しにする限り、再び有害な症状は発症し人を苦しめる。ゆえに病原体を特定し、その出所を調べ破壊することを人は目指す。

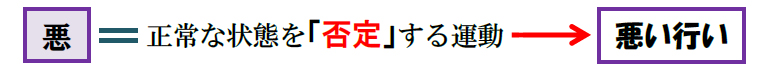

「悪」も、こうした病原体とまったく同じである。というのも、人は「良い行い」をするように造られているので、「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)、「悪」が人の正常な状態を否定する運動を展開しない限り、「悪い行い」を発症するようなことはないからだ。つまり「悪」とは、体の正常な状態を否定する運動を展開する「病原体」とまったく同じなのである。

そうであるから、いくら「悪い行い」をしないように戦っても、それは対症療法にしかならない。「悪」に対する真の解決は、それを引き起こさせている運動の正体を知り、その出所を特定し、それを排除することにこそある。

かつてイエスは、「良い人は、良い倉から良い物を取り出し、悪い人は、悪い倉から悪い物を取り出すものです」(マタイ12:35)と言われた。「悪い倉」があるから、「悪い行い」を取り出すと言われた。まさしくこの「悪い倉」が、戦うべき「悪」の正体なのである。

そこで今回のコラムは、「悪」について徹底的に調べてみたい。「悪」はどのような運動を人の中で展開し、どのように「悪い行い」を生じさせるのか、そしてその運動の出所はどこなのか、それらを丁寧に調べてみたい。そうすれば「悪」の正体は明らかとなり、「悪」とどう戦えばよいかも分かる。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【悪の正体】

(1)「善」とは何?

初めに、「悪」を定義することから始めよう。ただし、「悪」は「善」に対峙する言葉なので、「善」をどのように定義するかによって「悪」の捉え方は変わってくる。例えば、「善」を「正しいこと」とするなら、「悪」は「よくないこと」となる。しかし、プラトンのように「善は存在の根拠」(ブリタニカ)とするなら、「悪」は「存在の否定」となる。まことに「悪」の中身は、「善」をどう捉えるかで変わってしまう。

従って、「悪」を定義するには、先に「善」を定義する必要がある。その場合の「善」の定義は、言うまでもないが聖書に基づいて行わなければならない。なぜなら、神だけが「悪」の正体をご存じであるからだ。ゆえに、神が「善」という言葉をどのような意味で使っているかを知ることで、「悪」の正体を正確に把握することができる。そこで聖書を見てみると、「善」は次のようにつづられている。

義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行う人はいない。ひとりもいない。(ローマ3:10~12)

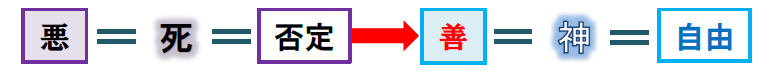

この御言葉を見ると、「義人」「神を求める人」「善を行う人」が同列で論じられている。つまり、「善」を「神」として論じている。他にも、「善を行う者は神から出た者であり」(3ヨハネ1:11)という御言葉もあるが、やはり「善」を「神」として論じている。神は、「悪」に対峙する「善」は「神」だと言われるのである。となると、「悪」は「神」と対峙する「悪魔」ということになる。

しかし、これだとあまりにも漠然としすぎてしまい、「悪」と戦うといっても空を打つような戦いしかできない。そこで「善」については、もう少し詳細に詰める必要がある。それには、「善」となる「神」の本性を知る必要がある。聖書は、「神」の本性を、何ものにも制約されない「自由」という言葉で形容する。神は“霊”であって、そこには有限の世界にまったく束縛されない「自由」があるとする。

ここでいう主とは、“霊”のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。(2コリント3:17、新共同訳)

ゆえに聖書は、神は何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる必要などないと教える。そもそも神が、すべての人に「いのち」と万物をお与えになったのであり、そこには何ら不自由がないと教える。

また、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる必要はありません。神は、すべての人に、いのちと息と万物とをお与えになった方だからです。(使徒17:25)

よって「神」だけが「自由」という形容を受ける方であり、神の本性は「自由」ということになる。すなわち、「善」は「神」であり、それは「自由」であると定義できる。ならば、神の「自由」とは、具体的には何を指すのだろう。それによって、それと対峙する「悪」の正体も見えてくる。では、続けて神の「自由」について見ていこう。

(2)「自由」とは何?

「善」である神の本性は、何ものにも制約されない「自由」である。何ものにも制約されないので、存在することに何の制約も受けない。これを「永遠」という。従って、神の本性となる「自由」は「永遠のいのち」を指す。それで聖書は、「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)と教えている。

そして、「善」である神の本性の「自由」には、「永遠のいのち」が土台となった神の関わりが加えられる。その関わりは、神は何ものにも制約されない本性を持つので、何の条件も付けない関わりとなる。何ら見返りを求めず神は関わられるということになる。それはつまり、人の行いに左右されることなく、人と関わることができるということだ。こうした関わりを「愛」(アガペー)というが、神にある自由とは「愛」なのである。「神は愛です」(1ヨハネ4:16)。条件を付けずに関われる「愛」の「自由」を、神は持っておられる。よって神の本性の「自由」とは、「永遠のいのち」を土台とした「愛」になる。

考えてみてほしい。仮に、神の関わりが人の行いに左右されるとなれば、神は人の行いの制約を受けるということであって、神には「自由」などないということになる。しかし、神の本性は何ものにも制約されない「自由」なので、神は人がたとえ罪人であっても愛することができる。それが神の「自由」であり、実際、神はその「愛の自由」を見せてくださった。

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ローマ5:8)

従って、「善」は次のような定義になる。「善」とは「神」であり、それは「自由」であり、その「自由」とは「永遠のいのち」であり「愛」を指すと。ゆえに、これを否定する運動が「悪」の正体ということになる。

となれば、「悪」は私たちとは関係がないということになるのだろうか。というのも、これだと「悪」は神の「自由」を攻撃するのであって、攻撃対象は「神」であり、「私たち」ではないことになるからだ。すると、「悪」の話はここまでとなる。

しかし、そうはいかない。なぜなら、人は神に似せて造られ、「我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)、人も神の「自由」を持っているからだ。ゆえに、「私たち」も「悪」の攻撃を受ける。では一体、「悪」はどうやって神の「自由」を否定してくるのだろう。いや、すでに神の「自由」を否定されてしまい、人には「永遠のいのち」も条件を付けずに関われる「愛」もない。ならば、一体何が人の中にある「自由」を否定したのだろうか。では、それを続けて見てみよう。

(3)「自由」を否定するもの

「悪」は、神の「自由」を否定する運動である。「永遠のいのち」と「愛」を否定する運動であるが、そのような運動ができるものは何かを突き止めてみたい。それを知るには、悪の攻撃対象となる「私たち」の造りを知る必要がある。聖書によると、人は神の部分として造られたという。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。人は神のからだの器官であるという。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(1コリント12:27)。

人のこうした造りから、「悪」の正体が特定できる。人の中にある神の「自由」、これを否定する運動の正体を特定できる。それは、神との結びつきを失わせる出来事である。なぜなら、人は神のからだに寄生して生きる構造になっているので、神との結びつきを失えば自動的に生きられなくなり、人の中にある神の「自由」、「永遠のいのち」と「愛」は制約されてしまうからだ。ゆえに、人の中にある神の「自由」を否定する運動は、神との結びつきを失う出来事が担う。このことは、「木」に重ねてみるとよく分かる。

「枝」は「木」の部分であり、「枝」の寿命は「木」に依存する。「枝」は、あくまでも「木」に生かされる立場にある。そのため、「枝」がもし「木」との結びつきを失って地に落ちてしまうとどうなるだろう。「枝」は、途端に苦労して生きることになる。だが、いくら苦労して生きたところで、やがて土に帰るしかない。人も同様である。人は神の器官なので神との結びつきを失えば、途端に苦労して生きることになる。だが、どんなに苦労して生きても、やがて土に帰るしかない。

このように、神との結びつきを失う出来事が、人の中の「永遠のいのち」と「愛」を否定する運動を展開できる。ゆえに、この出来事が人の中に入り込めば、途端に神から賜った「自由」は制約されてしまう。実際そうなってしまったので、聖書はこの出来事に名前を付けた。それが「死」である。神は「霊」であるので、人が神との霊的な結びつきを失うことを聖書は「死」とした。生まれながらの人の現状を見ると、明らかにこの「死」が入り込んでいるので、聖書は人のことを「死んでいる」という。

すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように(1コリント15:22)

つまり、今の私たちが「自由」を制約されているのは、神との結びつきを失う「死」が入り込んだからなのである。「死」が入り込んだために生きられなくなり、どんなに苦労して生きても、やがて土に帰るしかない状態になった。それで神は、人の中に「死」が入った直後、アダムにこう言われたのである。

あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る。(創世記3:19)

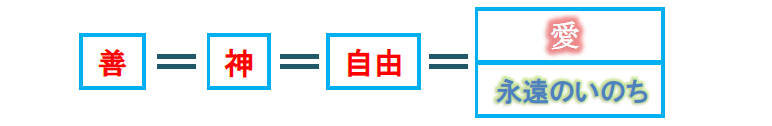

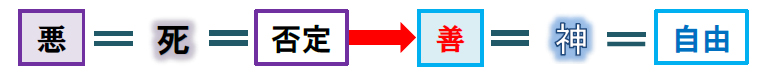

まことに人の中にある神の「自由」を否定したのは、「死」であった。「死」が「悪」の出所であり、「悪」の正体であった。「死」が、神の造られた正常な状態を否定する運動を展開し、人に備えられた神の「自由」を制約していた。

ならば、「死」はいつ人の中に入り込んだのだろう。続けて見ていこう。

(4)「死」の起源

神はアダムに、「死」が入り込んだのは、食べてはならないと言われていた実をアダムが取って食べたときだと言われた。取って食べたことで人は神との結びつきを失い、一生、苦しんで食を得なければならなくなり、土に帰る体になったと言われた。

あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないとわたしが命じておいた木から食べたので、土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった。あなたは、一生、苦しんで食を得なければならない。・・・あなたは土に帰る。(創世記3:17~19)

ならば、どうしてアダムは食べるという罪を犯してしまったのだろう。神と異なる思いを抱き、神に逆らう行動を取ってしまったのだろうか。アダムは神に似せて造られた以上、神と異なる思いなど抱きようがなかった。しかし聖書によると、悪魔が蛇を使って神と異なる思いを巧みに持ち込んできた。それは次のようにしてであった。

悪魔は蛇を使って、まずはエバを欺き、神と異なる思いを食べさせた。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)。それでエバは、食べるという罪を犯すことができた。そして今度は、エバがアダムを誘う。アダムはエバに誘われ、何ら疑うこともなく神と異なる思いを食べてしまったのである。それで、アダムも食べるという罪を犯すことができた。すると、どうなっただろう。

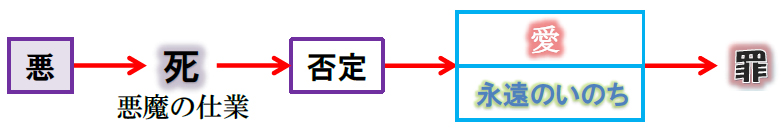

人は神の器官であり、神と人とは「一つからだ」であったので、「神と異なる思い」を食べてしまうと、神との関係は自動的に崩壊する。つまり、人は神との結びつきを失ってしまったのである。これが、神の言われた「死」の入り込んだ瞬間であった。そして、この「死」は悪魔の仕業によるものであったので、聖書は悪魔のことを、「悪魔という、死の力を持つ者」(ヘブル2:14)と教える。まさしく「死」の出所は、「悪魔」であった。

このように、「死」が入り込んだのは、人が食べるという罪を犯したときである。悪魔の仕業でアダムが罪を犯し、その罪によって「死」は自動的に入り込んだ。そして、その「死」がすべての人に及んだのである。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。(ローマ5:12、新共同訳)

この「死」によって、人に備えられていた「自由」、「永遠のいのち」と「愛」は制約され、人は生きられなくなり、神と人を条件なしでは愛せなくなった。それはつまり、「良い行い」をすることができなくなり、「悪い行い」をするようになったということだ。人は「悪」というと「悪い行い」を連想しそれを罪と呼ぶが、まことに罪は「死」から来ていたのである。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。

冒頭で、人はさまざまな「悪い行い」をするが、一体どんな運動が「悪い行い」を発症させてしまうのか、その運動が「悪」の正体となるという話をしたが、その正体は「死」であった。「死」の展開する運動が、さまざまな「悪い行い」を発症させていたのである。では、まとめてみよう。

(5)まとめ

「悪」とは「善」を否定する運動であり、聖書は「善」を「神」とする。その「神」の本性は「自由」であり、それは「永遠のいのち」を土台とした無制約の「愛」を指す。ゆえに、「悪」の運動は「永遠のいのち」を否定する「死」が担っている。神の栄光の「自由」を否定する「悪」とは、まさしく「死」のことであり「滅びの束縛」を指す。

被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。(ローマ8:21)

聖書は、「滅びの束縛」が「栄光の自由」の対極であることを教えている。「滅びの束縛」とは「死」のことであり、これが神の栄光の「自由」である「善」を否定する運動を展開していることを教えている。すなわち、「肉の思い」と呼ばれる「悪」は、「死」を指す。「肉の思いは死であり」(ローマ8:6)。

この「死」をつかさどっているのが「悪魔」である。「死をつかさどる者、つまり悪魔を」(ヘブル2:14、新共同訳)。ゆえに、最終的には「悪」は悪魔であり、「善」は神であるという構図になる。以上が、「悪」の正体のまとめである。

ならば、「悪」はどのように自由を「否定」し、人を「悪い行い」へと向かわせているのだろう。「悪」である「死」はどのような変化を人にもたらし、人を「悪い行い」に向かわせたのだろうか。その向かう先のゴールは一体何なのだろう。次は、そうした「悪」の働きの実際を見てみることにしよう。

【悪の実際】

(1)「自由」を制約する

人に働く「悪」とは、人が持つ神の自由を否定する運動であり、それは「死」が担っている。ならば「死」は、人の自由をどのように否定するのだろう。その実際を知るには、人の造りをもう少し詳しく知る必要がある。聖書によると、人は「魂」と「体」からなる総合であり、人の「いのち」となる「魂」は、神の「いのち」が吹き込まれることで造られたという。

神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。(創世記2:7)

ここでいう、「いのちの息」の「いのち」は複数形の単語で、三位一体の神の「いのち」を表している。そして、「いのちの息」の「息」は「魂」とも訳せる単語で、「いのちの息を吹き込まれた」とは、神の「いのち」で造った「魂」を、人の体に据え付けたという意味である。そのため、神の「いのち」にある本性、すなわち神の「自由」を誰もが「魂」に持っている。ならば、人に入り込んだ「死」は、その「自由」に何をしたのだろう。

「死」とは、あくまでも神との霊的な結びつきを失うことを指す。人の「魂」が滅ぶという意味ではない。しかし「死」は、神との結びつきを奪うことで、神と一体であった人を生きられなくする。それで、「魂」を生かす「体」は「死」が入り込むと「有限」になった。ちょうど「枝」が「木」から引き離されると、「枝」はその場で滅ばなくても朽ちる姿に変化するのと同じである。人も、「死」が入り込んでも「魂」は滅びることはなかったが、「魂」を生かす「体」は朽ちる姿に変化した。それで「死」が入り込んだ直後、神は、「あなたは土に帰る」(創世記3:19)と言われたのである。

そうなれば、いくら「魂」は神の「いのち」で造られた「自由」があるといっても、その「自由」は「体」に制約されてしまう。有限となった「体」に「自由」は束縛され、人は無条件で生きることも、無条件で愛することもできなくなる。生きたいと願っても肉体の死には屈するしかなく、無条件で愛したいと願っても、有限となった「体」が発する欲望には屈するしかない。人の「自由」は、まことに制約されてしまったのである。

このように、「死」は神の「自由」を滅ぼしたわけではなく、「自由」を制約したのである。神の「自由」を持つ「魂」は健在であり、ただ「魂」を生かす永遠であった「体」が「死」によって有限になり、「自由」は制約された。有限ゆえに、永遠には生きられなくなり「永遠のいのち」の自由は制約された。有限ゆえに、永遠である神の愛が見えなくなり「愛」の自由が制約された。

ということは、人は「自由」を制約されたというだけであって、いまだに「自由」を知っているということになる。そのことが分かると、「悪」の実際の働きが見えてくる。では、それを見ていこう。

(2)「死」がもたらしたもの

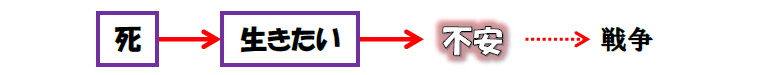

人は神の器官として造られていたので、人の「体」は永遠であった。しかし、悪魔の仕業で神との結びつきを失う「死」が入り込んだ。その結果、人の「体」は有限になった。とはいえ、神の「いのち」で造られた人の「魂」が滅んだわけではなかったので、人は永遠に生きられる「自由」を知っていた。それで、有限という現実を受け入れることなど到底できなかった。このことが、今日誰もが持っている、何としても「生きたい」という願望を抱かせたのである。

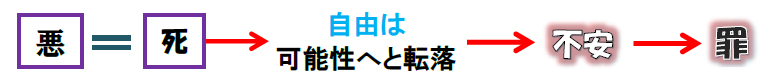

だが、いくら「生きたい」という願望を抱いても、それは不可能であった。人の知る「永遠のいのち」という「自由」は、どれだけ長く生きられるのかという「可能性」でしかなかった。「死」は、まことに人の生きる「自由」を「可能性」へと転落させたのである。そのことが人を「不安」にさせ、人は少しでも長く安全に生きることを目指すようになった。そのことが生きるために必要な富の奪い合いを生じさせ、戦争にまで発展した。

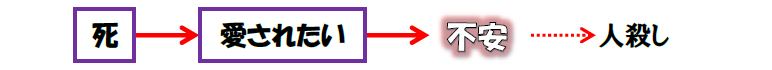

さらに神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで、人は神を愛し、神に愛されるという「自由」をまったく認識できなくなった。とはいえ、神の「いのち」で造られた人の「魂」は愛の「自由」を知っていたので、神に愛されることが認識できない現実を、到底受け入れることなどできなかった。このことが、今日誰もが持っている、何としても無条件で「愛されたい」という願望を抱かせたのである。

だが、いくら無条件に「愛されたい」という願望を持っても、無条件で愛されることは不可能であった。人の知る無条件で愛される「自由」は、どれだけ愛される者になれるかという「可能性」でしかなかった。そのことが人を「不安」にさせ、条件付きでもよいからと、少しでも愛される者になることを目指すようになった。それは愛されるための競争を生じさせ、互いを比べさせ、嫉妬や怒りを生み、これが人殺しにまで発展した。

このように、悪魔の仕業がもたらした「死」によって「自由」は制約を受け、そこから新たな願望が生まれ、そのことが人を「不安」にした。その「不安」が、人を罪へと駆り立てたのである。まことに人の罪は「死」がもたらした制約、すなわち「死のとげ」であった。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。ではこのことを念頭に、今度は個人の視点から見てみることにしよう。そうすると、「悪」の実際が身近に見えてくる。

(3)私たちに働く「悪」

「死」のせいで、人は神からの「自由」を制約されてしまった。そうであっても、何ものにも制約されない「自由」を「魂」は知っているので、人はその「自由」を「言葉」を使って表現することができた。「言葉」の概念を使って、自由な自分を思い描くことができた。それで人は、いつまでも生きられる自分を、何でもできる自分を、無条件で愛される自分を、そうした何ものにも制約されない自分を「言葉」で思い描いた。まことに「言葉」は「自由」であり、「言葉」は神であった。

初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。(ヨハネ1:1)

人は「死」の制約の中にあっても、こうした「言葉」という「自由」を持っていたので、思い描く「自由」を追求した。それは芸術を生み、科学を生み、社会を発展させた。

ところが、思い描く「自由」を否定する敵がいた。それは、肉体の死という「終わり」である。時間は容赦なく、人を「終わり」に近づける。そして、ついに人が思い描く「自由」は時間切れとなって「終わり」にのみ込まれてしまう。「自由」を思い描いたものの、現実性を持たないまま終わってしまうのである。人はそのことを知るがゆえに、時間が持ってくる将来に「不安」を覚える。

思い描く「自由」を否定する敵は、「終わり」だけではなかった。人の「能力」も敵となった。なぜなら、誰もが思い描く「自由」を、「能力の限界」に容赦なく否定されるからだ。「能力の限界」を知らないときは、思い描く「自由」は「可能性」の夢となり、希望となった。しかし、年を重ねていくうちに自分を知るようになり、自らの限界に打ちのめされていく。限界を認めるとき、思い描いた「自由」は絶望に向かう。

こうして、「終わり」という敵、「能力の限界」という敵は「自由」を容赦なく否定し、それを実現不可能な「可能性」に転落させてしまう。それが人を「不安」にさせるので、人は見える安心をむさぼる「罪人」になった。以上が、「悪」の働きの実際となる。

すなわち、「終わり」と「能力の限界」が、神の「自由」を否定する戦士なのである。この戦士の正体こそ、人の「体」の制約である。「体」が有限となったことで「終わり」が来るようになり、「能力の限界」も人は覚えるようになった。この有限は、神との結びつきを失う「死」から来た。「死」が人を「永遠」から「有限」に変え、「終わり」と「能力の限界」を持ち込んだのである。それで人の知る「自由」は「可能性」へと転落し、人は「不安」を覚えるようになり、見える安心をむさぼる「罪人」になった。まさしく「罪」は、「死」によって人を支配するようになったのである。「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)。

このように、「悪」の実際は「不安」の中で働いている。「悪」は人の「自由」を単なる「可能性」にし、「不安」をもたらしている。そして、その「不安」から人は罪を犯す(キルケゴール)。では、「悪」の実際はこれで終わりなのだろうか。いや、まだ続きがある。「悪」が「死」を通して行っている自由を否定する運動は、人に罪を犯させるだけではない。まだその先がある。

(4)「悪」の働きのゴール

「悪」は人の自由を制約し、そのことで人を「不安」に陥れ、人に罪を犯させた。しかし、人は「良い行い」をするように造られていたので、「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)、人は罪を犯す姿など容認できなかった。それは人が知る本来の姿とはまったく違うので、罪を犯す姿を自分として受け入れることなどできなかったのである。

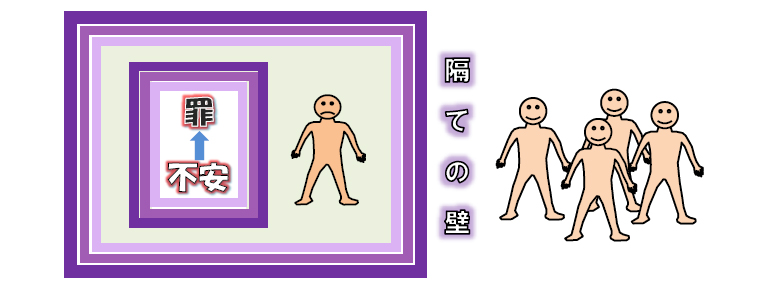

そこで、人は罪を犯すと自分を責めた。罪に勝てない無力な自分を、赦(ゆる)せないと言って責めた。それだけでなく、罪を犯す者を見ても、やはり責めた。赦せないと言って責めた。人は互いの罪を責め合ったのである。まことに罪は、「責め」を持ち込んでしまった。

しかし、「責め」を受けるということは、自分の存在が否定されるということであり、それはさらなる「不安」をもたらした。「自分なんかに生きている価値があるのか」という「不安」をもたらした。「不安」は人を苦しめるので、人は「不安」から逃げた。ならば、どうやって逃げたのか。

それは、「責め」を受けないようにすることで逃げた。とはいえ、罪を犯すことからは逃げられなかったので、罪を隠すことで、「責め」を受けないようにした。そのために人は、自分の素顔が見られないようにするための壁を築いたのである。こうして、人は「閉鎖性」へと突き進んでいく。では、どんな壁を築いたのか、その幾つかを見てみよう。

例えば、「怒り」の壁を築いた。怒りをぶちまけることで自分を特別な者に見せ、罪に気付かれないようにした。例えば「傲慢」の壁を築き、自分を偉く見せることで罪に気付かれないようにした。例えば「肩書」の壁を築き、良い肩書に身を隠すことで罪に気付かれないようにした。例えば「同情」の壁を築き、同情に身を隠すことで罪に気付かれないようにした。他にもいろいろな壁を築いて罪を隠し、人から責められないようにした。

だが、それだけでは不十分であった。なぜなら、自分の罪を責めてくるのは周りにいる人だけではなく、自分自身もそうであったからだ。そこで人は、自分の罪を見ないようにするための壁も築いた。それは「快楽」の壁であり、「気晴らし」の壁である。人は快楽に目を向け、あるいは気晴らしに目を向けることで罪を見ないようにした。何かに夢中になることで、みじめな自分と向き合うのを避けるようになった。

こうして、人は外にも内にも壁を築き、その中に閉じこもってしまった。人はこうした壁を幾重にも築き、罪を見られないように、また見ないようにしたのである。そうすることで罪から来る「責め」、すなわちそれがもたらす「不安」から逃げた。こうした壁を、「隔ての壁」という。

しかしこれは、神と人との間の「隔ての壁」にもなった。というのも、人は神の部分であるから、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、人とを遮る「隔ての壁」はそのまま神との「隔ての壁」になったのである。それで人は、名実ともに孤独となり、絶望へと向かった。「悪」の働きのゴールは、まさしくここにある。

このように、「悪」は「死」であり、それは神の自由を否定する運動を展開する。そのせいで、人が持っていた神の自由は「可能性」へと転落し、人を「不安」にさせた。「不安」は、見える安心をむさぼる「罪」へと人を駆り立てた。だが罪は「責め」を生じさせ、さらなる「不安」を抱かせた。そこで人は罪を隠すための「隔ての壁」を築き、その中に閉じこもるようになった。こうして交わりが遮断されていき、人は「閉鎖性」へと向かったのである。

以上が、「悪」の実際の働きとなる。この「悪」に対抗する運動が「善」であり、それは「神」であって「自由」を展開する。ゆえに神は「不安」を取り除き、「隔ての壁」を壊してくださる。ここに、「悪」と「善」が激突する。ならば、「悪」と「善」はどのように対決するのだろう。今度はその対決の様子を見てみることにしよう。

【悪と善の対決】

(1)「悪」と「善」の対決

「悪」は「死」であり、それは神の自由を否定する運動を展開し人を「不安」にした。その結果、人は見える安心をむさぼる罪を犯すようになり、罪は「責め」をもたらし、さらなる「不安」を抱かせた。人はこうした「不安」には耐えられなかったので、「責め」をもたらす罪を見ないようにした。また、誰からも見られないようにした。そのために罪を覆い隠す壁を築き、その中に身を潜めて暮らすようになった。

こうした暮らしを、正気を失うという。なぜなら、現実の自分を見ないからである。自分を見なければ、そこから生まれる生き方は何をしようが偽りでしかないので、正気を失うという。人は、誰もが「悪」によって正気を失った。

人を「悪」の支配から解放し、正気に戻せるのは「善」でしかない。「善」は「神」であり、それは「言葉」である。「ことばは神であった」(ヨハネ1:1)。ゆえに「神」は、「神の言葉」となって閉じ込められた者を解放する。そこで「神の言葉」は手始めに律法となり、人が見ないように隠した罪を表舞台に引きずり出し、罪を認めさせようとする。

というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。(ローマ5:13)

「神の言葉」は律法となって罪をあぶり出し、本当はみじめで、どうにもならない自分であることに気付かせようとする。そうすることで、神に助けを乞うように仕向ける。人が神に助けを乞えば、唯一の「善」である神は「隔ての壁」から人を解放してくださる。そうなれば心は神に向くようになり、人は自分と向き合った生き方ができる。これを、正気を取り戻すという。

ところが、「隔ての壁」から解放され、正気を取り戻しても、そこに新たな「隔ての壁」が待っている。そこで「神の言葉」は再び罪に気付かせ、再び神の助けを乞うように仕向ける。これを繰り返すことで、人は「自由」に近づいていき、正気は揺るぎないものになっていく。まさに「善」の力であるキリストは「隔ての壁」を打ち壊し、ご自分が持つ「愛」の「自由」を具現化した十字架で、敵意(罪)を廃棄し、「不安」を「平安」に変えてくださるのである。

キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。(エペソ2:14、15)

このように、「神の言葉」は律法となって人の罪をあぶり出すことで、人をキリストの「自由」へと導く養育係となる。「こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました」(ガラテヤ3:24)。これが「悪」と「善」の対決の概要にほかならない。

すなわち、「悪」は「善」が具現化した「神の言葉」が現れると震え上がり、その姿を顕わにする。そして「善」である「神」は、閉じ込められていた人を解放してくださるのである。この解放こそが神の福音であり、それこそが「悪」に対峙する唯一の「善」となる。

では、神の福音が人を「悪」から解放することを示した、有名な出来事を見てみよう。それは墓で暮らしていた男の話であり、マタイ、マルコ、ルカの福音書で描かれている。そこで、それをルカの福音書で見てみることにしよう。

(2)墓で暮らしていた男

イエスは町々を巡り歩き、福音を語られていた。その中、悪霊につかれていた男がいた。彼は何も身にまとうことをせず、墓で暮らしていた。これこそ「悪」がもたらす「閉鎖性」であり、行き着く先は社会との断絶となる。ここで注意しなければならないのは、誰もがこの男性と同じ方向に向かっているということだ。そのことが分からないと、この出来事を通して語られた福音を理解することはできない。

さて、そんな彼のところにイエスが近づいてこられた。「悪」に「善」が近づいたのである。そして「悪」に対し、「神の言葉」が発せられた。「それは、イエスが、汚れた霊に、この人から出て行け、と命じられたからである」(ルカ8:29)。すると「悪」は姿を顕わにし、男性は激しい「不安」に襲われ叫び声を上げた。

彼はイエスを見ると、叫び声をあげ、御前にひれ伏して大声で言った。「いと高き神の子、イエスさま。いったい私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください」(ルカ8:28)

この叫び声は一見すると、これ以上近づくなと懇願しているように見える。しかし、「お願いです。どうか私を苦しめないでください」には、「魂」の叫びが含まれている。それは、かつてペテロが初めてイエスに出会い、イエスの言葉を聞き、その言葉の力を目の当たりにしたときに発した叫びと同じである。

これを見たシモン・ペテロは、イエスの足もとにひれ伏して、「主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから」と言った。(ルカ5:8)

ペテロは「私のような者から離れてください」と叫ぶことで、イエスにあわれみを乞うた。「あまのじゃく」という言葉があるが、「隔ての壁」が強ければ強いほど人は無理だと諦めて逆のことを言う。ペテロは、まさにそうであった。実はこの男性もペテロと同じであり、「お願いです。どうか私を苦しめないでください」と叫ぶことで、病気で苦しむ人がイエスを見て叫んだように、「イエスさま、先生。どうぞあわれんでください」(ルカ17:13)と叫んでいたのである。

そうであるから、イエスはこのあと彼を救い出す行動に出られた。イエスは「神の言葉」で顕わになった「悪」に対し、「何という名か」(ルカ8:30)と尋ね、「悪」との対決を始めたのである。そして、ついに「隔ての壁」は壊れ、彼は解放される。その様子が、「悪霊どもは、その人から出て、豚に入った。すると、豚の群れはいきなりがけを駆け下って湖に入り、おぼれ死んだ」(ルカ8:33)という出来事として描かれている。解放された彼は、こうして正気に返った。

人々が、この出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足もとに、悪霊の去った男が着物を着て、正気に返って、すわっていた。(ルカ8:35)

これは不思議な出来事のように思えるかもしれないが、あくまでも神の福音を伝えるための「しるし」にほかならない。その福音とはこうである。

「悪霊につかれる」とは、「閉鎖性」に向かわせる悪の力のことであり、人が築く「隔ての壁」を指す。その悪の力は「死」から来ていて、「死」は悪魔の仕業であったので、「閉鎖性」に向かうことを「悪霊につかれる」としている。そして、悪霊を追い出す場面の「しるし」は、「神の言葉」は“霊”であって「善」なので、「悪」による「隔ての壁」を打ち壊すことができることを劇的に伝えている。これが、この「しるし」を通して神が伝えたかった福音であった。

すなわちイエスはここで、わたしは「隔ての壁」の外に立ってたたくから、それに応答し助けを乞いなさいというメッセージを伝えられたのである。その思いをイエスは、別の機会ではこう言われている。

見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。(黙示録3:20)

このイエスの言葉にもあるように、いつでも神は呼びかけておられる。その呼びかけに応答することを「信仰」というが、イエス・キリストへの「信仰」が私たちに自由をもたらす。「信仰」で神の呼びかけに応答すれば、人は「隔ての壁」(悪)から救い出される。イエスは、墓で暮らしていたこの男の出来事を通して、そのことを伝えようとされたのであった。では、まとめをしよう。

(3)「悪」のまとめ

人は「悪」というと、戦争、殺人、不道徳、詐欺、虐待、暴力といった、「人間にとって有害な諸事象」を連想する。無論、それらは「悪」が実らせた果実であるが、「悪」の正体ではなかった。「悪」の正体は、「神」に逆らう力であり、神の本性である「自由」を攻撃する運動であった。

その神の「自由」とは、無制約の生となる「永遠のいのち」であり、無制約の関わりとなる「愛」であった。人はその「自由」を持つ者として造られたので、「悪」はそれを攻撃した。それは神との結びつきを失う「死」を通してなされ、人の「自由」を制約した。人は制約された自分の姿を見て「不安」になり、見える安心を求めるようになった。これが「人間にとって有害な諸事象」の果実を実らせた。

まことに人の罪は、人の自由な意志によってなされた選択ではなかった。それは「死」による病気であった。ゆえに聖書は、「死」が入り込んだ中では、何人も良い行いの選択などできないことを教えている。「善を行う人はいない。ひとりもいない」(ローマ3:12)。そして「死」は悪魔の仕業によったことを教え、「悪魔という、死の力を持つ者」(ヘブル2:14)、罪を犯す者は悪魔から出た者と断言した。それで聖書は、「善」である「神」が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためであったと教える。

罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです。(1ヨハネ3:8)

となると、人は「悪」というと悪魔を連想するのは正しい。「悪」の働きというと、悪霊を連想するのも正しい。それで聖書は、「悪」と戦うことを次のようにも言っている。

私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。(エペソ6:12)

ただし、「悪」との戦いを悪霊との戦いと表現したところで、大事なことは戦いの実体である。まず、悪魔とは「死の力を持つ者」(ヘブル2:14)であり、悪霊とは、「死の恐怖」(ヘブル2:15)という「不安」であり、戦いの実体は「不安」との戦いになる。ゆえに、この戦いに必要な武具はこうなると、聖書は続きでこう教えている。

では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを着け、足には平和の福音の備えをはきなさい。これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。それによって、悪い者が放つ火矢を、みな消すことができます。(エペソ6:14~16)

「不安」との戦いは、神の言葉という「真理の帯」を締めることに始まり、イエス・キリストという「正義の胸当て」を信頼し、「隔ての壁」から解放する十字架の贖(あがな)い、すなわち「平和の福音」を受け取ることで戦う。受け取りは「信仰の大盾」が担当する。そうすれば、「不安」という「悪い者が放つ火矢」を、みな消すことができる。つまり、「悪」との戦いの実体は「不安」との戦いなのである。ゆえに、神の言葉を「信仰」で受け取ることで戦う。そのことを聖書は教えている。

この「不安」は、見てきたように人が知る自由という本質と、現実にはそんな自由がないという現実性との狭間に、人の「意志」が座っていることで生じる。そうである以上、「不安」の解決は、人の知る本質と、現実性とのギャップを埋めるしかない。それができるのが「信仰」である。「信仰」だけが、人が望む本質を現実のものとして受け取らせてくれる。

信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。(ヘブル11:1)

よって、神は人に「信仰」を使わせようとする。罪に気付かせ、「不安」におののく自分と向き合わせることで、イエス・キリストを信頼する「信仰」を訓練しようとされる。つまり、「不安」を覚えるのは「悪」のせいであっても、神はその「不安」を逆手に取り、神を信頼する「信仰」を育て「平安」の実を結ばせてくださるのである。まさに「不安」にこそ、「平安」につながる道がある。それで「神の言葉」は罪に気付かせ、「不安」と向き合わせようとする。こうして、すべてのことが益とされる。

神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。(ローマ8:28)

これが結論ゆえ、「悪」は、神の前では敗北するしかない。

◇