人は「悪」と戦うというと、「人間にとって有害な諸事象」との戦いを思い浮かべる。無論、それは「悪」との戦いで間違いないが、肝心なのは、一体何がそうした「有害な諸事象」を引き起こさせているかである。その原因こそが「悪」の本丸であって、それと戦わない限り、いつまでたっても「有害な諸事象」はなくならない。病気もそうだが、病気の症状といくら闘っても、病気を引き起こさせている原因を取り除かない限り完治しないのと同じだ。

そこで今回は、「有害な諸事象」を引き起こす「悪」の本丸と、どうやって戦えばよいかを論じてみたい。題して、「悪との戦い」である。この戦いの勝敗を握るのが、「有害な諸事象」を引き起こさせる「悪」の正体の把握である。把握できなければ、戦いようがない。それについては前回のコラムで詳しく論じたが、それは今回の話につなげるためであった。とはいえ、前回の内容を忘れている方も多いと思うので、簡単におさらいしてから本論に入ろう。

前回のおさらい

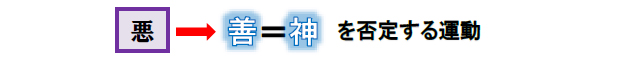

「悪」とは、「善」を否定する運動である。従って、「善」をどう捉えるかで「悪」の正体も変わってくる。聖書は、「善」を「神」として捉えている。ゆえに、「善」を行う者は「神」から出ているという。「善を行う者は神から出た者であり」(3ヨハネ1:11)。つまり、「悪」とは「神」を否定する運動である。

ならば、「善」である「神」を否定する運動の実行部隊は何なのだろう。それを知るには、「神」の姿の実体を知る必要がある。聖書は、「神」の実体を「自由」という言葉で形容する。「主の御霊のあるところには自由があります」(2コリント3:17)。なぜなら、「神」は何ものにも制約されないからだ。制約されないということは、生きることの障害は何も生じないということであり永遠を意味する。ゆえに、その「自由」は「永遠のいのち」をもって具現化される。「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)。すなわち「神」の姿の実体は、「自由」であり、「永遠のいのち」という運動を指す。

このことから、「善」を否定する運動の実行部隊が浮かび上がる。「永遠のいのち」を否定する運動を展開できる「悪」が見えてくる。それは「死」である。「死」は、まさに「永遠のいのち」を否定する運動を展開する。よって、「善」である「永遠のいのち」を否定する「悪」の実行部隊は、「死」ということになる。すると、「死」と「有害な諸事象」とはどう結びつくのかと、首をかしげる人も多いだろう。それは、こうして結びつく。

人は神に似せて造られ、神の「いのち」を持っていた。すなわち、「善」である「永遠のいのち」を持っていたので、神のように良い行いができる者であった。「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)。しかし、アダムの罪に伴い「死」が入り込み、「死」はすべての人に及んだ。「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)。人の「永遠のいのち」は機能しなくなり、やがて滅んでしまう姿になったのである。

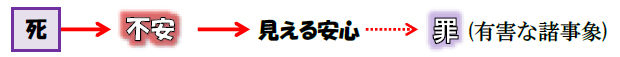

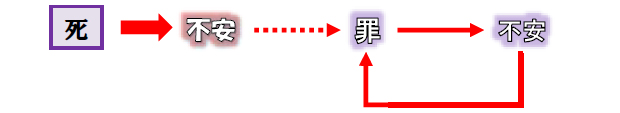

当然そうなると、人は「不安」を覚える。今日の人の「不安」はすべて、この「死」に端を発している。人は「不安」を覚えると、どうしても見える安心を求めてしまう。少しでも富を手に入れ、安心して生きていきたいと願う。少しでも人から良く思われ、安心して生きていきたいと願う。このことが富をめぐる競争、良く思われる競争を引き起こし、「有害な諸事象」(罪)へと発展した。

このように、「死」と「有害な諸事象」(罪)とは見事に結びつく。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。つまり、「悪」とは「善」を否定する運動であり、その運動は「死」が担っているのである。それに対する「善」は「永遠のいのち」であり、今日においては「死」が入り込んでしまったので、それを排除する運動を展開する。その運動を担っているのが、まさしく「イエス・キリスト」であって、この方こそが「永遠のいのち」にほかならない。「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)。

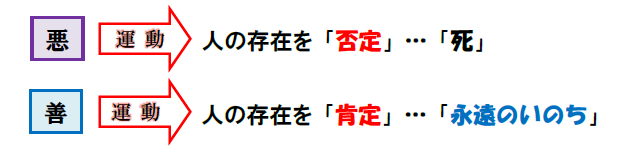

いずれにしても、聖書が教える善悪はどちらも「運動」であり、行いの規定ではない。片や人の存在を「否定」する運動であって、片や人の存在を「肯定」する運動である。このことが分からないと、日常に潜む「悪」の実際は何も見えてこない。

だが残念なことに、昔から善悪は行いの規定で定義されてきた。「善」は良い行いで、「悪」は悪い行いといった具合に。そのため、「悪」と戦うとは良い行いを選択することだとされ、「悪」との誤った戦いが繰り広げられてきた。

では、「悪との戦い」の話は、この誤った戦いから見ていくことにしよう。そうすれば、「悪」との正しい戦い方も見えてくる。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【誤った戦い】

(1)自由意志

長い間、「善」も「悪」も運動ではなく、行いの規定で定義されてきた。そのせいで、人には「善」か「悪」かを選択できる意志があると言われてきた(アウグスティヌス)。人は、それを「自由意志」と呼んだ。人には善悪を選択できる自由意志があるので、罪を犯すというのは、人が自らの意志で「悪」を選択した結果とされてきた。

しかしそうなると、「悪」(罪)の問題は、人が自分で解決する問題となる。自らが「悪」を選択しないようにすることでしか解決しない話となり、誰も助けることができない事柄になる。それが真実であれば、キリストの十字架は不要であって、必要なのは自己鍛錬だけとなる。ここに福音の矛盾が生じ、キリストの十字架を掲げつつも、行いによる義も教えることとなり、これが火種となって後に宗教改革を迎えることになる。

この誤りの原因は、善悪を行いの規定で捉えたことにあった。「すがるな。味わうな。さわるな」という規定を作り、それに従うことを「善」とし、逆らうことを「悪」としたのである。善悪をそのように規定すれば、確かに肉体の苦行をもってすれば「善」の選択は可能になり、「悪」に勝つことはできる。だが、それは「善」の選択ではないので、「悪」の実体に対しては何のききめもない。「善」とは、あくまでも「神」ご自身を指す。「イエス・キリスト」を指す。

「すがるな。味わうな。さわるな」というような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて、用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは、人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または、肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉のほしいままな欲望に対しては、何のききめもないのです。(コロサイ2:21~23)

かつてパウロは、「すがるな。味わうな。さわるな」といった規定に従い、それを完璧にこなしていた。「律法による義についてならば非難されるところのない者です」(ピリピ3:6)。しかし、「肉のほしいままな欲望に対しては、何のききめもない」ことを自らが悟り、このような手紙を書いたのである。さらにパウロは、自らの無力さを次のように証しした。

私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。(ローマ7:15)

パウロは苦しんだ。苦しんで神に助けを乞い、そして教えられた。人の罪は、悪魔の仕業で入り込んだ「死」に原因があったことを。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。「死」が人を支配するようになったことで、人は罪を犯すようになったことを。「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)。この「死の体」ゆえに罪を犯すことを、パウロは教えられたのであった。ゆえに、この「死の体」から救い出してくれるのが神の恵みだと知り感謝した。

私は本当にみじめな人間です。だれがこの死のからだから、私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して、神に感謝します。こうして、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。(ローマ7:24、25、新改訳2017)

そこでパウロは、人には善悪を選択できる自由意志などないことを手紙に書いた。「悪」を排し、「善」を選択できる義人など一人もいないことをはっきりと書いた。なぜなら、「善」は神であって、その方は「永遠」なので、死に支配され「有限」となった者には「永遠」に属することなど選択などできないからだ。「有限」の中にあっては、「有限」の事柄しか選択できない。つまり、神(永遠)を求められる者など一人もいないのである。そのことをパウロは聖書から教えられ、それを書き記した。

義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行う人はいない。ひとりもいない。(ローマ3:10、12)

「悪」と戦うということは「善」を選択するということであるが、人には「善」を選択できる自由意志などまったくない。ならば、神にとっての人の自由意志とは何なのだろう。何であれば、人は自由に選択できるというのだろうか。それは、罪を認められるかどうかであれば自由に選択できる。罪を認め、神にあわれみを乞うことだけが、「有限」の中にあっても神に対してできる、自由意志の行使になる。神はそのことを知っているので、その自由意志を尊重し、神にあわれみを乞う者を義と認めてくださる。律法の行いができるようになったパリサイ人が、義とされるわけではない。

ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。」あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。(ルカ18:13、14)

このように、人は「悪」を行いの規定で捉えたために、「悪」と誤った戦いをしてきた。悪い行いをしなくなることで、「悪」に勝利したと、まったく哀れな錯覚をしてきた。「悪」は神の自由を否定する運動であって、行いの規定ではない。では、引き続き誤った戦いを見てみよう。

(2)「悔い」は無力

「善」は神であり、「悪」とは、神の自由を否定する運動である。神の自由は「永遠のいのち」であり、それを否定する運動は「死」が担っている。「永遠のいのち」に対峙するのは「死」であり、有限性である。有限性が、神の自由を否定する運動を展開する。

従って、「悪」に勝つとは悪い行いをしなくなるということではなく、有限性に勝つということである。それは、「永遠のいのち」を持つようになることを意味する。なぜなら、「永遠のいのち」は「死」という悪をのみ込み、私たちを神と暮らす平安に導き入れてくれるからだ。ゆえに、いくら悪い行いをしなくなり、人々から称賛される者になっても、「永遠のいのち」を損じたなら何もならない。「永遠のいのち」を損じたなら、何を手に入れようと「悪」の勝利でしかない。それでイエスは、次のように言われた。

人は、たとい全世界を得ても、いのちを損じたら、何の得がありましょう。(マルコ8:36)

だが人は、「悪」との戦いを悪い行い(罪)をしなくなることだと思ってしまった。それで悪いことをする者に対し、「罪を悔い改めよ」と責め、「悔い」を要求した。自らも罪を犯すと責めが来て、「悔い」を覚えた。「悔い」は、もうやるまいという反省をもたらしたので、「悔い」こそが罪に対する勝利だと人は思った。

しかし「悔い」は、また責められたならどうしようという「不安」を抱かせ、人の目を恐れさせる。そのことから、人から良く思われる「この世の心づかい」へと駆り立て、人の目の奴隷にしてしまう。これでは「善」である神に心を向けることができないので、御言葉はふさがれてしまう。イエスはそのことを、種蒔きの譬(たと)えを通してこう言われた。

いばらの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ばない人のことです。(マタイ13:22)

このように、「悔い」は人と神とを引き離すだけであって、「悪」に対しては無力なのである。「悪」に対して有効なのは、罪に対する「悔い」ではなく、神に助けを乞う「悲しみ」である。「悪」との戦いとは、「善」を選択する戦いなのであって、その「善」は「神」を指す以上、神に助けを乞う「悲しみ」だけが「悪」には有効となる。従って、罪に対する「悔い」、すなわち罪への後悔に終始する「世の悲しみ」は、「悪」の勝利でしかない(参照:キェルケゴール著作全集第三巻(下)創言社、594~600ページ)。

神のみこころに添った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみ(悔い)は死をもたらします。(2コリント7:10)※( )は筆者が意味を補足

このことを知る事例がある。それは、イエスを裏切ったユダだ。彼は、自分が犯した罪を心から悔いた。しかし、その「悔い」は無力であったのでユダは自殺した。

そのとき、イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨三十枚を、祭司長、長老たちに返して、「私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして」と言った。・・・そして、外に出て行って、首をつった。(マタイ27:3~5)

同じようにイエスを裏切ったペテロがいた。彼の場合、自分が犯した罪を心から「悲しみ」、イエスに立ち返った。心を神に向けたのである。このことは、「善」(神)の選択に結びつく「悲しみ」だけが、「悪」には有効となることを物語っている。それに対して、「悔い」は無力なのである。それは「悪」の勝利を意味する。

「善」(神)の選択に結びつくとは、心を神に向けるということであり、これを「キリストを信じる」という。信じる者が、「悪」への勝利となる「永遠のいのち」を持つのである。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017)

それで聖書は、心を神に向けよと繰り返し教えてきた。新約聖書はそれを、「メタノエオー」[μετανοέω]という言葉で言い表した。ところが、日本語の聖書は「メタノエオー」を「悔い改める」という意味に訳してしまった。「悔いる」ことは「悪」の勝利とも知らずに、「悪」に荷担するような意味に訳してしまった。ここに「悪」との戦いの誤解が生まれ、人は罪への「悔い」が「悪」に対する勝利と思うようになった。というより、そのように思っていたから、「悔い改める」という意味に訳したというのが正しい。

いずれにせよ、人々は「罪を悔い改めよ」と叫んだ。悔い改めることが「悪」に対する勝利だと信じ、「罪を悔い改めよ」と罪人に迫った。しかし、聖書の原文には、「罪を悔い改めよ」と書かれた箇所は一箇所もない(参照:福音の回復(52))。聖書にあるのは、罪から、「心を神に向けよ」である。「メタノエオー」の意味は「心を神に向けよ」であって、罪を反省せよではない。悔いることは教えていない。「悪」に勝つとは「善」を選択することであり、それは心を神に向けることを指すので、一貫して「心を神に向けよ」と教えている。

見てきたように、人は昔から誤った戦いをしてきた。「悪」と「善」を行いの規定にしてしまい、自らの行いをもって「悪」と戦ってきた。互いの行いを見て、「罪を悔い改めよ」と裁き合ってきた。しかし、「悪」は「死」が展開する運動であって、人の力ではどうにもならない。神に頼るしかない。それで聖書は、「悪」に対抗する「善」は「神」だと教え、神に心を向けるなら「悪」から解放され、「自由」になれるという。

しかし、人が主に向くなら、そのおおいは取り除かれるのです。主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。(2コリント3:16、17)

「悪」との代表的な誤った戦いを見てきたが、「悪」の正体を正確に把握しない限り、「悪」とは戦えないのである。それで前回は、「悪」について詳しく述べた。冒頭でそのおさらいをしたが、これから見ていく「悪」との戦いをより正確に知るために、「悪」の運動を担っている「死」の出所についても、簡単なおさらいをしておこう。

(3)「死」の起源

聖書によると、「死」はその昔、悪魔の仕業でアダムが罪を犯したことで入り込んだ。「罪」とは「神と異なる思い」であり、悪魔がそれをエバに持ち込み、エバからアダムに持ち込まれた。それで彼らは、神が食べるなと言った実を、食べてもよいとする思いを信じてしまい、禁断の実を食べてしまった。これを「罪を犯す」というが、人は悪魔に欺かれて罪を犯したのである。「エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(2コリント11:3、新共同訳)。

しかし、人は神のからだの器官として造られていたので、心に「神と異なる思い」を持てば神との霊的な結びつきを失ってしまう。それで人は、「永遠のいのち」を失い、土に帰る姿となった。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。こうして、罪によって「死」が入り込み、この「死」がすべての人に及んだのである。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。(ローマ5:12、新共同訳)

この「死」が「悪」の実行部隊となり、「善」である「永遠のいのち」を否定した。まさしく「悪」は「死」であり、そして「死」は悪魔の仕業によったので、聖書は悪魔のことを、「死」をつかさどる者と呼んでいる。「死をつかさどる者、つまり悪魔を」(ヘブル2:14、新共同訳)。ゆえに、「悪」の起源は「悪魔」となる。そうであるから、「善」は「神」となる。

ならばこの「死」が、どのように「人間にとって有害な諸事象」を引き起こすのか、いよいよその様子を見ていこう。それこそが、日常に潜む「悪」の実際となる。その実際を知ることで、「悪」と的を射た戦いができるようになる。

【日常に潜む「悪」の実際】

(1)「悪」の図式

日常に潜む「悪」の実際を知るには、人の造りを正確に把握しておく必要がある。聖書によると、人は神に似せて造られたとある。「我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)。しかも人の「魂」は、神の「いのち」が吹き込まれ造られたとある。

神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。(創世記2:7)

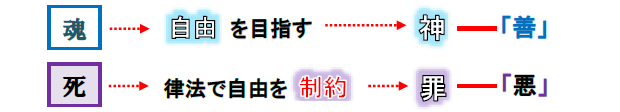

ここでいう、「いのちの息」の「いのち」は複数形の単語で、三位一体の神の「いのち」を表している。さらに「いのちの息」の「息」は「魂」とも訳せる単語で、「いのちの息を吹き込まれた」とは、神の「いのち」で造った「魂」を、神は人の体に据え付けたという意味である。従って、神と同じ「自由」を人の「魂」は持っていた。このことに、「死」が展開する運動を重ねてみよう。そうすれば、日常に潜む「悪」の図式が見えてくる。

悪魔が人の中に持ち込んだ「死」が、先述したように「悪」となった。「死」は、神との結びつきを壊し、そのことで人の「体」は「朽ちる体」となった。人の「体」は、有限性を帯びたのである。そのことで、「永遠のいのち」の自由は機能停止状態になり、それに加え、有限性を帯びたことで永遠である神も見えなくなり、神を愛し愛される「無条件の愛」の自由も制約されてしまった。

そうであっても、人の「魂」が滅んだわけではなかったので、「魂」は自らが知る自由を求めた。人は神と同じ、何ものにも拘束されない自由を目指し、それを手に入れようとした。ただし、「死」が入り込み人は神との結びつきを失っていたために、なぜ自由を目指すのか、その理由までは知り得なかった。自由を目指すことで、本当は神を求めているのであるが、「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)、神との結びつきがない中ではそのことに気付きようがなかった。

こうして人は、自分が何を求めているかを知らなかったが、「魂」は何ものにも制約されない自由を知っていたので、人は自由を求めるようになった。そこで「悪」は「死」という有限性を使い、その自由を否定する運動を展開したのである。人が何ものにも拘束されない自由を目指しても、今度はそれを「制約」しようとした。これが、日常に潜む「悪」の図式となる。

では、この図式を念頭に置きながら、「悪」はどのように人の目指す自由を「制約」してくるのかを見てみよう。

(2)律法を使う

人に入り込んだ「死」は、人が神から備えられた「永遠のいのち」と「無条件の愛」の自由を機能停止状態に追い込んだ。それはちょうど、自由に動くはずの手足が縛られ身動きが取れなくなったようなものだ。そうなると誰もが「不安」を覚えるが、それと同じことが起こったのである。人は、自分が知る自分ではなくなったのでめまいを起こし、「不安」になったのだ。自分の姿が、まるで無価値にしか見えなくなってしまった。そこで人は、無価値にしか見えない自分から目を背けようとした。人類最初のその行動が、いちじくの木の葉で腰のおおいを作ることであった。

このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。(創世記3:7)

「自分たちが裸であることを知った」とは、無価値にしか見えない自分を知るようになったということであり、アダムとエバはそんな自分は見たくないと、いちじくの木の葉で腰のおおいを作ったのである。無価値にしか見えない自分を隠し、少しでも良く思われようとした。ゆえにこのあと、神から罪を指摘されると、アダムはエバのせいにし、エバは蛇のせいにした(創世記3:11~13)。誰かのせいにするというのは、良く思われようということであり、彼らはそうすることで、「不安」から目を背けようとしたのだった。

こうして、彼らがそうであったように、誰もが良く思われる人間になることを目指すようになった。ここに「承認欲求」が誕生する。しかし、良く思われるには、周りの期待に応えなければならない。そのため、周りの期待がそのまま「ねばならない」という律法となり、律法で人の価値を見るようになる。まさしくそうなり、この律法が人の目指す自由を制約した。人は何ものにも制約されない自由を、実は神を求めていることだと知らずに目指したが、その自由を「ねばならない」という律法が制約したのである。

律法によって、目指す自由が制約されるとどうなるだろう。当然、「怒り」が生じるようになる。この「怒り」こそ、「愛せよ」という神の律法への違反である。「律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません」(ローマ4:15)。すなわち、律法が人に対する「敵意」(怒り)を生じさせ、「人間にとって有害な諸事象」をもたらすのである。

敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです。(エペソ2:15)

ここに、日常に潜む「悪」の素顔が見えてくる。「罪の力」の素顔が見えてくる。それは律法であると。律法は「死」が入り込んだことで生じたので、「死のとげ」が「罪」であるという図式が見えてくる。聖書は、こうした一連の関係を次のように教えている。

死のとげは罪であり、罪の力は律法です。(1コリント15:56)

このように、「魂」には神の「自由」があるので、人は何ものにも制約されない自由を目指す。それが「神」だとも知らずに目指す。しかし、「悪」は「死」を使って人を「不安」にし、人を律法の奴隷にすることで自由を制約してくる。そして、この制約が「怒り」を生じさせ、人に罪を犯させている。

こうした流れが分かると、どれだけ「悪」が何食わぬ顔をして人の暮らしの中に入り込んでいるかが分かる。では、日常に潜む「悪」の実際の姿を見ていこう。それは、人の目指す自由を、律法がどうやって「制約」するかを知ることにほかならない。

(3)日常に潜む「悪」の実際

人は幼子であろうと「魂」を持っているので、彼らも何ものにも拘束されない自由を知っている。それで束縛されることを嫌い、自由を制約しようとする力と戦う。自分を制約しようとする親と戦う。そうした幼子は、世の中では手間の掛かる子と呼ばれ、「良くない子」とされる。だがこの子は、自由を追い求めることで神を求めているのであって、本当は「良い子」なのである。親はそうとも知らずに、「ねばならない」という律法で幼子を叱り、幼子を思い通りにしようとする。こうして「悪」は、何食わぬ顔で幼子の自由を制約し、その心に「怒り」を溜めさせ、罪を犯す者に仕立てていく。その片棒を担がされているのが、親なのである。

世の中では、親の言うことを聞き、親の期待に応える子は「良い子」と呼ばれる。しかし、その子は親の制約を受け入れ、自由である神を求めるのを諦めた子であり、実は危ない。そうとも知らずに、親は子どもに命令し、子どもの自由を制約する。子どもに多くを期待することで、子どもの自由を制約する。そうすることが良いことだと思って、子どもを追い詰めていく。こうして「悪」は、何食わぬ顔で子どもの自由を制約し、その心に「怒り」を溜めさせ、罪を犯す者に仕立てていく。その片棒を担がされているのが、親なのである。

人は誰かが罪を犯したのを見ると裁く。裁いて罰を与える。そうすれば相手が良くなると思うから、それは正義だと思って人を裁く。しかし、それは、愛されたければこうしろという条件を突きつける行為であり、愛される自由を制約することにほかならない。そうであっても、誰もが罪を裁かれる中で育ち、愛される自由が制約されてきた。そのため、神が無条件で愛すると言っても信じることができず、行いで愛されようとする。こうして「悪」は、何食わぬ顔で人の自由を制約し、行いで愛されようとするパリサイ人を量産する。その片棒を担がされているのが、人なのである。

人は頑張ると誉められる。良い成績を取ると誉められる。特に、一番を取ると多くの人から称賛される。しかし、それは、愛されたければ一番にならなければならないという条件を突きつけられているのであって、無条件で愛される自由を制約することにほかならない。そのため、神が無条件で愛すると言っても、信じることができず、行いで愛されようとするようになっていく。こうして「悪」は、何食わぬ顔で人の自由を制約し、その心に「怒り」を溜めさせ、罪を犯す者に仕立てていく。その片棒を担がされているのが、人なのである。

人は周りと自分を比べる。比べて、周りよりも少しましなら安心する。劣っていれば落ち込む。というより、必ず自分よりも勝っている者がいるので、人は落ち込む。そして、「自分はダメな者」と思う。自分はこうでなければならないと思い、自分で自分を制約するのである。こうして「悪」は、何食わぬ顔で人の自由を制約し、その心に「怒り」を溜めさせ、罪を犯す者に仕立てていく。その片棒を担がされているのが、自分自身なのである。

このように、「悪」は何食わぬ顔で人の暮らしの中に入り込んでいる。「悪」はさまざまな場面で、人の目指す自由を制約し、その心に「怒り」を溜めさせ、罪を犯す者を生産している。恐ろしいことに、人の自由を制約しているのは、ほかでもない「人」自身なのだ。人は「不安」から、互いの自由を制約してしまう。これを互いに「裁く」というが、人の「魂」は自由を目指すも、「不安」に支配された肉なる人が裁いてしまう。裁かれるとどうなるだろう。「赦(ゆる)せない」という「怒り」を蓄積させ、「人間にとって有害な諸事象」へと向かってしまう。これが、日常に潜む「悪」の実際にほかならない。ならば、どうすればよいのか。

(4)裁かない

私たちは互いに裁き合うことで、「悪」の総支配人であるサタンの策略に手を貸し、自らの首を絞めている。だが、このからくりに気付く人はまれであり、多くの人は人を裁くことで、「悪」と戦っていると思い込んでいる。それで親は子を裁き、子も大人になると、自分の子を裁く。こうしてサタンの策略に誰もがまんまと乗せられ、互いの自由を制約するのである。

その結果、誰もが「赦せない」という思いを抱くようになり、その裏で蓄積された「怒り」が、さまざまな「有害な諸事象」へと発展する。最悪、戦争にまで発展する。それで聖書は、次のように教えている。

もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。これは、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。(2コリント2:10、11)

御言葉は、どのような制約を受けたにせよ、すなわちどのように裁かれたにせよ、怒らないで赦すことを教えている。そうしないと、サタンの策略に乗るだけだと警告している。イエスも、ペテロにこう教えられた。

そのとき、ペテロがみもとに来て言った。「主よ。兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで赦すべきでしょうか。七度まででしょうか。」イエスは言われた。「七度まで、などとはわたしは言いません。七度を七十倍するまでと言います」(マタイ18:21、22)

従って、私たちにできる「悪」との戦いは、互いに赦し合うことになる。日常に潜む「悪」は律法という制約なので、そこから生じる「赦せない」という怒りと戦うのである。しかし、そもそも「赦せない」という思いは、互いが自由を制約するから生じるのであって、互いに自由を制約しなければもっと良い。ゆえに、親の期待を子どもに押しつけたり、賞罰をもって接したり、自分と人を比べたりするのをやめるのである。互いが自由を制約しない方が、「悪」への対処としてははるかに優れている。

こうした自由を制約する行為は、言ってみれば「区別」である。つまり、互いに区別し合うのをやめればよい。これを、互いに裁くのをやめるという。そうすれば、「赦せない」という思いを抱くこともなく、「有害な諸事象」も起こらない。これこそが人にできる「悪」への善処となるので、イエスは互いに裁くなと言われた。

人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。(マタイ7:1、2、新共同訳)

「裁くな」と訳されている原語の意味は、「区別するな」である。イエスが言われたように、互いに「区別する」のをやめれば、自由を制約し罪を犯させようとする「悪」の働きを食い止めることができる。

このように、日常に潜む「悪」の実際を知れば、互いに裁き合うのをやめるだろう。互いに区別し合わなくなり、まことの兄弟になることだろう。実は、「悪」の働きに対しては、もう一つ人がしなければならない戦いがある。

(5)信じる戦い

日常に潜む「悪」の実際は「制約」であり、自由を諦めさせようとする。否定的な思いを抱かせ、自由を諦めさせてくる。しかし、その自由の出所は神であり、御言葉である。この地上では、御言葉の真理が自由の頂点となる。「あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします」(ヨハネ8:32)。人は自由を目指すことで、実は御言葉に近づこうとしているのである。それゆえ自由を目指した社会は、御言葉に従った社会になり、自由を目指した芸術は、御言葉が教える神を賛美するようになる。

すなわち、「悪」は自由を制約することで、人が御言葉を信じられないようにしている。キリストや「永遠のいのち」を信じさせないようにさせ、見せかけの幸せを求めさせている。だが、その幸せの先には「永遠の死」が待ち受けている。

このことを知るなら、「悪」に対して人ができることは、先に述べた裁き合うのをやめるだけではなく、御言葉を信じようとする戦いも必要であることが分かる。御言葉を信じられないのは、実に「悪」の働きによるからだ。

しかし、こうした戦いは、病気でいうところの対症療法にしかならない。「悪」の働きによる「有害な諸事象」を抑える対症療法であり、「悪」そのものを退治する根本治療ではない。その治療は、人にはできない。神にしかできない。そこで、いよいよここからは根本治療の話に入る。神の助けによる、戦いの実際を見ていく。

【戦いの実際】

(1)「不安」との戦い

人の自由を制約するのは「律法」である。「律法」は、人に入り込んだ「死」によってもたらされた。「死」が人を「不安」にし、「不安」のせいで人は周りから良く思われる者を目指すようになり、周りの期待を引き受けてしまい、それが自由を制約する「律法」の起源となった。人は「不安」から、自分が良く思われる行いの基準となる「律法」を引き受け、「律法」によって人の価値を裁くようになった。これが人の自由を制約し、敵意を生じさせ、罪の行為へと人を向かわせたのである。「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)。

つまり、「悪」の実体である「死」は「不安」を持ち込み、人に「罪」を犯させている。「不安」という「死のとげ」が、人の「罪」になった。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。人の罪は、「不安」から来ている(キルケゴール)。従って、私たちの戦うべき相手は「不安」ということになる。

しかし、「不安」は「死」に起因するため、人にはどうにもならない。それで人は、「不安」から目を背ける選択をしてきた。だがその選択が、罪を発症させてしまった。周りの期待を引き受け、良く思われようとするのも「不安」から目を背ける選択であり、その選択が「律法」を誕生させ人を罪へと誘った。ゆえに、いくら互いに裁くのをやめても「不安」から目を背ける選択をする限り「不安」は無傷であって、別の形で罪を発症させてくる。

例えば、「不安」から目を背けるために、人は「肉の欲」を満たそうとする。例えば、「不安」から目を背けるために、人は「目の欲」を満たそうとする。例えば、「不安」から目を背けるために、人は「暮らし向きの自慢」で心を満たそうともする。こうした行為が、さまざまな罪を引き寄せてくることは言うまでもない。無論、こうした「欲」は神から出たのではなく、有限性となった「この世」から出た。

すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。(1ヨハネ2:16)

人は「不安」から目を背けるという選択をしてきたが、そのことがさまざまな欲を目覚めさせ、罪を引き起こさせたのである。話はそれだけでは終わらなかった。さらに続きがある。

罪を犯す姿は、本来の人の姿ではなかった。「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)。そのため、罪を犯すと「責め」が生じた。このことが新たな「不安」を招き、ますます見える安心を求める罪に向かわせたのである。すなわち、罪が新たな「不安」をもたらし、その「不安」が新たな罪へと人を駆り立てるという、罪の連鎖が誕生してしまった。

このように、「悪」との実質的な戦いは「不安」との戦いになる。「死」という有限性によって生じた「不安」と、罪の「責め」によって生じた「不安」と戦うのである。人は今日、さまざまな場面で不安を覚えるが、そうした不安はすべて「死」による「不安」と、罪による「不安」とに支えられている。これが、「人間にとって有害な諸事象」を引き起こさせている。

(2)神に助けを乞う

もう少し説明すると、人は神に似せて造られた。それで人には、神と同じ自由があった。その自由が「善」である。その自由は何ものにも制約されない「永遠のいのち」と、何ものにも制約されない関わり、「無条件の愛」であった。その自由が制約され、人は「不安」を覚えるのである。「永遠のいのち」の自由は「死」に制約され、「無条件の愛」の自由は罪に制約され、人は「不安」を覚える。

そうであっても、人の手では「不安」を生じさせている「死」も「罪」も、どうすることもできない。できることはせいぜい、互いに裁くことをやめ、「有害な諸事象」を引き起こさせないようにすることくらいまでである。ならば、どうすればよいのか。それは、神に助けを乞うしかない。

神に助けを乞うなら、神は人が失った自由を回復させ、「不安」を滅ぼしてくださる。私たちの「不安」は自由が制約されたことから来ているので、自由を取り戻せば「不安」も消滅する。そのようなことができるのは神だけであり、神だけが「自由」である。その神に心を向け、神の「自由」を「信仰」で受け取れば自由を回復することができ、「不安」というおおいは取り除かれていく。

しかし、人が主に向くなら、そのおおいは取り除かれるのです。主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。(2コリント3:16、17)

すなわち、「信仰」だけが「不安」と戦える武具になる。では、「信仰」を使って神の自由を受け取ることの実際を見てみよう。

(3)「信仰」で戦う

罪を犯させる「不安」には二つある。一つは「死」という有限性から来る「不安」であり、もう一つは、罪を犯すことで生じる「不安」である。このどちらとも、「信仰」で戦う必要がある。では、一つ目の「不安」との戦いを見てみよう。

有限性から来る「不安」に勝つには、キリスト者が手にした「永遠のいのち」が、「信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)、有限性を必ずのみ込んでしまうという保証を手にするしかない。そうやって、自由を回復するしかない。「信仰」が、まさしくその働きをする。

信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。(ヘブル11:1)

人の望んでいる事柄とは神であり、「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)、その神は「永遠のいのち」であるから、人は「永遠のいのち」の保証を望んでいる。この御言葉は、それを「信仰」が保証してくれることを教えている。「信仰」は、「永遠のいのち」を垣間見せてくれるのだ。そのことが「不安」を排除し、「平安」をもたらす。それは一時の「平安」であるかもしれないが、「信仰」による祈りを積み重ねていくことで「平安」は常習化し、人の自由は回復していく。

そこで神は、「永遠のいのち」を垣間見る「信仰」が人の内に働くよう、自らも有限の姿となり、そうであっても永遠の姿になれることを十字架の死を通して示された。十字架で殺されたが、よみがえられたのである。イエス・キリストは人々によみがえった姿を見せ、「魂」の知る「永遠のいのち」という自由は取り戻せることを示された。

今や、わたしたちの救い主キリスト・イエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を現してくださいました。(2テモテ1:10、新共同訳)

このことで、「永遠のいのち」という自由を垣間見る「信仰」が人の中に働くようになった。まさしくキリストは、自由を得させるために十字架に架かられたのである。

キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。(ガラテヤ5:1)

さて、「不安」にはもう一つ原因があった。それは罪である。罪が「責め」を生じさせ、人を「不安」にさせていた。神を愛し人を愛せる、「無条件の愛」の自由が罪に制約され、人は「不安」を覚えていた。ゆえに、「悪」と戦うということは、こちらの「不安」も排除しなければならない。そのためには、「無条件の愛」の自由も回復する必要がある。それは、どんな罪を犯そうとも変わりなく神に愛されるという体験を通して回復する。罪が無条件で赦されるという体験を通して「責め」を消去でき、「不安」を排除できる。人はただ、神の「無条件の愛」を「信仰」で受け取ればよい。ならば、どうやって受け取ればよいのかを見てみよう。

(4)罪を言い表す

罪が無条件で赦されるという体験が、二つ目の「不安」を排除する。「無条件の愛」の自由を垣間見ることが、罪による「不安」を排除する。それには、「不安」をもたらした罪に気付く必要がある。罪に気付かなければ、「不安」を排除できる神に助けを乞うことなどしないからだ。病気に気付かなければ、医者に助けを乞わないのと同じ理屈である。それで聖書は、「不安」を抱えているすべての人が罪の下に閉じ込められていることに気付かせてくれる。

しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。(ガラテヤ3:22)

神の律法は、隠されていた罪を明らかにする。すると、罪が見えてくる。罪を犯す、みじめな自分が見えてくる。パウロも見えてきたので、こう告白した。

私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)

しかし、パウロにとってはこれこそが素晴らしい発見となる。なぜなら、このことで自らの罪を言い表し、神に助けを乞うことができたからだ。すると罪が赦されたことを知り、パウロの中に感謝が湧き上がった。それで、続けてこう告白した。

私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。(ローマ7:25)

こうして「無条件の愛」の自由を垣間見、罪から来る「不安」は排除されていく。罪に気付く度にこの作業を繰り返せば、神への感謝は増し加わり「平安」が常住化していく。そこで聖書は、次のように教えている。

もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(1ヨハネ1:9)

罪を言い表し、それが赦されたと知る作業を担うのが「信仰」である。神は聖書を通して、人がその「信仰」を働かせられるようにと、私たちを責め立てている債務証書を十字架で無効にされたことを教えられた。

いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取りのけ、十字架に釘づけにされました。(コロサイ2:14)

この十字架を思うとき、私たちには罪が赦される「信仰」が働く。神が成し遂げられた十字架の贖(あがな)いを受け取る「信仰」が働き、「無条件の愛」の自由を回復していく。神と人を、愛せるようになっていく。それに伴い、罪による「不安」は排除される。

(5)まとめ

見てきたように、「悪」との実際の戦いは「不安」との戦いであり、それは「信仰」で戦う。イエス・キリストを信頼する「信仰」で、神の自由を垣間見せてもらうのである。従って「信仰」は、「不安」によって訓練される。「不安」という試練を通してキリストへの「信仰」は鍛錬され、完全な者になっていく。完全な者とは、「信仰」で自由を取り戻した者を指す。それで聖書は、次のように教えている。

私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰がためされると忍耐が生じるということを、あなたがたは知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなたがたは、何一つ欠けたところのない、成長を遂げた、完全な者となります。(ヤコブ1:2~4)

「悪」は「不安」となって人の内に働くが、それに対し、私たちは「信仰」で立ち向かうのである。人は「不安」から目を背けようとするが、実はもう、「不安」から目を背ける必要などない。「不安」にこそ、神のわざが現れるからだ。この御言葉は、そのことを教えている。

ゆえに、私たちは「不安」を覚えたなら、気晴らしや快楽で目を背けるのではなく、しっかりとそれと向き合い、キリストが用意してくださった十字架の手術台に向かえばよい。そして身を委ね、手術を受ければよい。これが「信仰」である。そうすれば「不安」というおおいは取り除かれ、「希望」が訪れる。それゆえ、「不安」を覚える患難に出会ったなら、逃げないで喜ぶのである。

そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。(ローマ5:3~5)

このように、「信仰」で神の恵みにあずかることが「悪」との戦いになる。「悪」と戦うとは「善」を選択するということであり、「善」は良い行いではなく、「永遠のいのち」の自由を展開する「イエス・キリスト」であり、この方に頼ることだけが「悪」との戦いになる。私たちは互いに裁くことをやめ、自らの「不安」と向き合い、イエス・キリストを仰ぎ見るのである。そうすれば「不安」は取り除かれていき、次のような実を結ぶようになる。

御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。(ガラテヤ5:22、23)

◇