「原罪」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「原罪」とは、アダムが犯した最初の罪のことをいう。そして、アダムが罪を犯したことで人の中に罪性(罪を犯す性質)が誕生し、私たちはその罪性をアダムから引き継ぎ、罪を犯すようになったとされる。つまり「原罪」とは、アダムが犯した最初の罪であると同時に、私たちの「罪性」を指す。

しかし、この定義でいくと、大きな疑問が生じる。アダムが罪を犯したことで「罪性」が生じ、私たちはその「罪性」を引き継いだので罪を犯すようになったというのであれば、「罪性」を持っていなかったアダムはどうして罪を犯すことができたのか、という疑問である。神に似せて造られた完璧な者が、どうして罪を犯すことができたのか、という疑問が湧いてくる。キェルケゴールはこの疑問を、皮肉を込めてこう述べている。

「だが原罪は現在的なるものであり、罪性である、そうしてアダムだけが罪性に染んでいない唯一の人間である、――なぜなら罪性はアダムによって成り出でたのだから」(キェルケゴール著『不安の概念』岩波書店、40ページ)

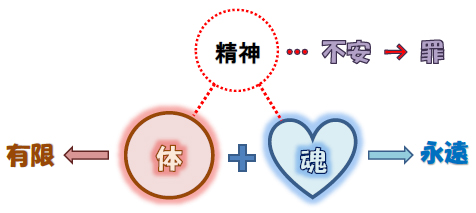

キェルケゴールは著書の中で、アダムが罪を犯したから「罪性」が生じ、その結果、私たちが罪を犯すようになったとする「原罪」の理解を拒否した。そして、アダムが罪を犯すのも、私たちが罪を犯すのも同じ原因によるとし、人は永遠となる「魂」を持ちながら有限となる「体」も持っているので、そのことの矛盾から「不安」が生じ、罪を犯すのだとした。

20世紀を代表する神学者の一人パウル・ティリッヒも、同様に考えた(参照:パウル・ティリッヒ著『組織神学 第二巻』新教出版社、36~55ページ)。彼は、キェルケゴールが言う人の中にある永遠性と有限性の矛盾を、神との「疎外」と言い、それが罪の原因になっているとした。要するに、キェルケゴールもパウル・ティリッヒも、「死」(有限性)が、罪の原因だとした。そして彼らは、人が現実性を持って存在するには、人は初めから有限性の体を持つ者として造られる必要があったとし、アダムの罪の原因と私たちの罪の原因は同じであったと結論づけた。

しかしそうなると、神が人に「死」を持たせ罪を犯す環境を提供したことになり、何とも歯がゆい話になる。だがそうしなければ、人は実存することはできなかったとし、神としては苦渋の選択であったとする。果たしてそうなのだろうか。

確かに、彼らの言うように、私たちにおける罪の原因は「死」にある。永遠という本質を持ちながら、有限(死)という拘束も背負っていることの矛盾が「不安」を生み、その「不安」から罪を犯してしまう。そのことは哲学の世界や心理学の世界では広く知られたことであり、これに異議を唱えるのは、伝統的な「原罪」の理解に固執する教会ぐらいである。

その昔、科学者によって地球が動いていることが明らかになった。しかし教会は、伝統的な理解に固執し、地球は動いてなどいないと言い張った。まさしく罪の問題は、今日それと同じ図式になっている。

ならば、「原罪」という理解は、もう時代遅れなのだろうか。いや、そうではない。再解釈する必要があるということだ。私たちが持つ「罪性」の「原罪」を、アダムの罪によって入り込んだ「死」として解釈すればよい。そうすれば哲学者や心理学者の主張とも折り合いがつく。聖書も、そのように教えている。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

そうなると、キェルケゴールが投げかけた疑問、「原罪」を持たなかったアダムはどうして罪を犯せたのか、が問われる。それに対し、「原罪」を考え出したアウグスティヌス(354~430)は、アダムが罪を犯した原因は「自由意志」にあったとし、彼は自らの意志で神に反抗し、堕落したとした。それで神は怒り、「死」は、罰としてもたらされたとした。この考えは今日の定番であり、「原罪」理解の基本になっている。

しかし、私たちの「罪性」は「死」にあることが明らかになった今日においては、「死」を神からの罰として捉えると、神が私たちに罪を犯させる環境を提供したことになってしまう。まったくばかげた話になる。ならば、どうしてアダムは罪を犯したのかということが、つまりアダムの罪と「死」の関係はどうなっているのかということが、再び問われることになる。

難しい話の導入になってしまったが、実は福音を理解する上で、アダムの罪の問題は避けて通れないということを知ってもらいたかった。罪の理解を曖昧なままにすると、どうしても福音理解も曖昧になってしまう。ゆえに、罪の理解と「死」の理解は、決して曖昧にはできないのである。

とはいえ、従来の伝統的な理解ではまったく通用しない。アダムの罪の原因を「自由意志」に求め、私たちの罪の原因をアダムが犯した「罪」に求め、「死」を罪に対する神からの罰とする伝統的な「原罪」理解では、まったく歯が立たないのである。私たちの「罪性」は「死」にあることが明らかになった今日では、それでは神を罪の創造者にしてしまうのだ。

そこで今回のコラムは、アダムはなぜ罪を犯したのかを明らかにし、そのことで「悪の起源」を特定し、「死」を明確に位置づけることを試みてみたい。それは「原罪」の再解釈であり、「原罪」を現代でも通用するものにする試みである。そして今回のコラムを読めば、誰もが一度は抱いたことがある下記のような疑問も解けることだろう。

- アダムが罪を犯さなければ、このような世界にはならなかったのではないか?

- 神はどうしてアダムに食べるなという命令をしたのか。どうしてアダムを試したのか。そのようなことをしなければ、そもそも罪を犯すことはなかったのではないか?

- 神はアダムが罪を犯さないよう、人を造る前に悪魔を滅ぼしておくことはできなかったのか?

長きにわたって『福音の回復』というテーマで書いてきたが、いよいよ最終章に突入する。では、哲学者によって解明された「罪の原因」から見ていくことにしよう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【罪の原因】

実存主義

なぜ私たちは罪を犯してしまうのか、そのことは昔から論じられてきた。そしてようやく、ヘーゲル以降から始まった実存主義哲学の台頭によって、罪の原因も明らかになった。実存主義とは、一言で言うと、現実の中で問題の解決を図ろうとする考え方である。本質はこうであっても、現実はこうなのだから、現実に即した対応をすべきとする。譬(たと)えるなら、こういうことになる。

私たちはフォークを使うが、フォークは食べ物を刺すための物という目的(本質)が先にあり、その目的に沿って人の手で作られた。しかし、フォークにどのような「本質」があるかなど、私たちには関係ない。あるのは、フォークを何に使うかであり、それを決めるのは本人である。子どもは砂遊びに使う。大人もさまざまな用途で使う。私は雑草を抜くためにも使っている。これがフォークの実存であり、それは当初の「本質」とは異なる。そうであっても、フォークは「雑草抜きには使うな」となれば、フォークの実存にそぐわなくなる。

同様に、神が人を造るに当たっての「本質」があっても、実存するのは私たちなのだから、実存における私たちの「本質」を考え、問題の解決を図るべきとするのが実存主義である。こうした実存主義哲学の台頭によって、罪の原因が明らかになった。

こうした実存主義以前の哲学は、「本質主義」と呼ばれ、事物の本質は何であるかを探り、それを基準に問題の解決を図ろうとするものであった。それはキリスト教的に言えば、「人はこうあるべき」という基準を設け、その基準に逆らうことを罪とし、「罪を悔い改めよ」と責め立てることで問題の解決を図ろうとする考え方である。

これに反発して生まれたのが、「実存主義」であった。人は、自己の持つ本来の「本質」とは矛盾した中に立っているとし、現在立たされているところの本質を問い、問題の解決を図るべきとした。その先駆者が、フリードリヒ・シェリング(1775~1854)であり、セーレン・キェルケゴール(1813~55)である。この実存主義が、なぜ人は罪を犯すのかという問いに対し明快な答えを提供してくれたのだ。

実存主義から見た「罪の原因」

キェルケゴールは、アダムが堕落し、そのせいで私たちは罪を犯す性質を受け継ぎ、罪を犯すようになったという伝統的な原罪論を痛烈に批判した。アダムと私たちを切り離すのではなく、アダムも私たちと同じ立場にあったとし、今の私たちを見つめることで罪の原因を探ったのである(参照:『不安の概念』)。ここから実存主義哲学が発展し、伝統的な原罪論を支持する著名な哲学者や心理学者は皆無となった。

そこでパウル・ティリッヒ(1886~1965)は、神学はこうした批判に参加しなければならないとし、「原罪」を再解釈する必要があるとした。そして、従来の原罪論は「遺伝罪」といった概念であり、それは現代人にとってもはや理解不能になっているとし、原罪の再解釈を試みた(参照:『組織神学 第二巻』)。

こうして、各方面から罪の原因に対する新たな試みがなされてきた。それを総合すると、次のような話になる。

人は神に似せて造られたので、人の本質は神の「本質」ということになる。それゆえ、人は「永遠」という概念や「神」という概念や「霊」という概念を持つことができ、それを言葉にできる。しかし、現実の私たちは「有限」であり、「神」も「霊」も見ることができない。つまり、神と同じ「本質」を持ちながら、同時に、それを制約する「有限」も持っているのが私たちの実存である。そして、この相いれないものを抱えていることの矛盾から、「不安」が生じ、それが罪を犯させる原因になっているとする。

『福音の回復』のコラムでは罪の原因を説明するのに、よく以下の図を使用してきたが、それはこうした罪の理解に根差している。

この話でいくと、罪を犯させる「不安」は人における「有限性」に端を発していることになるので、「有限性」こそが罪の源ということになる。すなわち、「死」のとげが「罪」ということになり、実は聖書の教えとも一致する。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。

そうなると問題は、人の中にある「死」(有限性)はどこから来たのかということになる。実存主義哲学者も、パウル・ティリッヒも、それは最初からとし、神は初めから人をそのように造られたとした。しかしそれでは、先述したように、神が罪の生みの親になってしまう。それでフリードリヒ・シェリングは、人が今日のような人格的な存在として存在するには制約(死)が必要となる以上、神が人を創造するに当たっては苦悩があったとした(参照:『人間の自由の本質についての哲学研究』1809年)。彼は「死」を、神の苦悩の中に引き受けさせたのである。

実際、哲学ではそこまでの回答しかできない。心理学に至っては、「死」の問題に触れることすらできない。できるのは、「不安」が罪の原因になっている現状を分析するところまでである。「不安」の原因となった「死」に言及できるのは、神学だけとなる。では、神学における「死」の理解はどうなっているのだろう。

神学における「死」の理解

アウグスティヌスの原罪論に根差す伝統的な神学では、「死」をこう理解する。アダムは、神から食べてはならないという命令を受けたので、アダムの中に、食べるか食べないかの選択が生じた。その中で、アダムは自らの自由意志で食べるという選択をし、罪を犯した。これを「堕落」といい、神はそのことに激怒し、アダムが犯した罪への罰として「死」を背負わせ、これが私たちにおける「死」の起源になったとする。

そして、アダムの堕落のせいで、アダムの子孫である私たちも堕落した者となり、罪人となったという。それで誰もが神の御怒りを背負う者となり、「死」を背負って生きることになったという。つまり、「死」を神からの罰としたのである。これが、伝統的な神学における「死」の理解となる。

さらに近年においては、神は進化という過程を通して人を造られたとする考え方が台頭してきた。そうなると、神が初めから「死」を持ち込み、生き物の中に「死」を繰り返させることで人を造ったことになり、「死」は罰ではなく、人のためにした神の創造ということになる。パウル・ティリッヒは、この考えを支持する。いずれにせよ、聖書を論じる神学では、「死」を、すなわち人の「有限性」を神によるものとしてきた。

だがそうなると、罪の原因は「死」にあることが明らかになった今日においては、神こそが罪の生みの親になってしまう。罪の原因が「死」にあることが明らかになる以前であれば、「死」はアダムの罪に対する罰であったという話は通じても、現代ではそうはいかない。神学が「死」を神から来たとすれば、神が罪の生みの親になってしまうのだ。

そこから、一体どんな福音が見えてくるというのか。神が人に対し罪を犯す環境を造っておきながら、人の罪を赦(ゆる)すというのは、一体どんな福音なのか。これでは、まともな福音が見えてこない。福音が曖昧になってしまう。だが実際、そうなってしまった。ということは、「死」を神からの罰とする伝統的な解釈は、今日においては誤りだということだ。

そもそも聖書を丁寧に読んでいくと、「死」を神からの罰とする教えなど、どこにもないことに気付く。なぜなら、聖書は一貫して、私たちの罪の原因は「死」にあることを教えているからだ。では、そうした聖書の教えを見てみよう。

聖書の教え

聖書は、アダム以降、人の罪の原因が「死」にあることを一貫して教えている。その最たるものは、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)である。さらにローマ5:12に至っては、分かりやすく丁寧に、こう教えている。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

これは私訳であり、一般には、「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです」(ローマ5:12、新共同訳)と訳され、この世に死が入り込んだのは、「すべての人が罪を犯したからです」という意味に解される。つまり、すべての人がアダムにあって罪を犯したから、死が罰として入ったと解され、アウグスティヌス以来、この御言葉は「原罪」の根拠に使われてきた。

実は、この私訳と一般的な訳の違いは、原文の「エポー」[ἐφ’ ᾧ]をどう訳すかの違いでしかない。一般的に「エポー」は、「理由を表す接続詞」、「because that」という意味に訳され、この箇所は、「すべての人が罪を犯したからです」とされる。すべての人が、アダムが罪を犯したことに参加していたから、という意味に解される。そして、これが「原罪」の根拠にされた。

しかし、フィッツマイヤー(1920~2016)は、古典ギリシャ語の文献(Thesaurus Linguae Graecae)の中から、「エポー」が使われている用例を片っ端から調べ上げ、「エポー」は「結果を表す接続詞」であり、「理由を表す接続詞」の意味で使われていたことを示す確実な用例は皆無であったとした。ゆえに、ローマ5:12の「エポー」も「結果を表す接続詞」とし、「その結果」と訳すべきとした(参:Joseph A. Fitzmyer 『To Advance the Gospel』Eerdmans 2nd ed, 1998, Grand Rapids、349~368ページ)。

彼の論文はかなりの精度で書かれ、説得力があったので、F.W.Danker 監修の Bauer の英訳版辞書、『A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Chiristian literature 』(第3版)に、彼の解釈が記載された。この私訳は、それに基づいて訳した。それが、「その結果、すべての人が罪を犯すようになった」である。このように訳すと、この御言葉の続きにある、「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)とも整合性が取れる。それの意味は、「死」が入り込んだことで、「罪」が人を支配するようになったであり、先の「その結果、すべての人が罪を犯すようになった」を言い換えている。

そして聖書は、「死」は悪魔からであり、悪魔こそが「死の力を持つ者」(ヘブル2:14)であることも教えている。そうであれば、罪の原因となった「死」は悪魔の仕業によることになるので、罪を犯す者は悪魔から出ているとなる。罪を取り除くために来られたキリストも、悪魔の仕業を打ち壊すためであったとなる。ゆえに、聖書は次のように教えている。

罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです。(1ヨハネ3:8)

イエスご自身も、罪を犯す私たちに対してこう言われた。

あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。(ヨハネ8:44)

まことに聖書は、罪の原因は「死」にあることを教えてきた。そして、その「死」をもたらしたのは悪魔であることを教えてきた。しかし、こうした教えは闇に葬られ、人はアダムが罪を犯したことで、罪を犯す遺伝子を受け継ぎ、罪を犯すようになったとされてきた。私たちの罪の原因を、すべてアダムのせいにしたのである。そして神はアダムに怒り、罰として「死」が入り込んだとしてきた。それゆえ、もしアダムが罪を犯さなければこうはならなかったのにと、人は妄想を思い描くようになった。

それだけではない。神は人を非常に良き者として造られたのにもかかわらず、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)、アダムが堕落し、それによりすべての人が堕落した状態になったとしたことで、私たちを堕落した「ダメな者」にしてしまった。現状の人の姿を「肯定」するのではなく、「否定」したのである。そのことで神の福音は、「ダメな者」を良くする福音になってしまった。こうして、神が用意された罪を取り除く福音に覆いが掛かった。

だが、聖書に書かれている福音はこうである。人はキリストの似姿であって、誰もが神の「栄光」を輝かせる「良き者」である(肯定)。ただその「良き者」が、悪魔の仕業で入り込んだ「死」によって、罪を犯す病人になってしまった。そこで神は罪という病気を癒やし、キリストの似姿に戻すというのが、聖書に書かれている福音である。言ってみれば、「肯定」から「肯定」へと、「良き者」から「良き者」へと、「栄光」から「栄光」へと、主と同じ姿に癒やされていくというのが聖書に書かれている福音にほかならない。

私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。(2コリント3:18)

このように、罪に関する聖書の教えと、実存主義や心理学が明らかにした、私たちの罪の原因とは本来完全に一致する。一致する以上、心理学から発展したカウンセリングの手法は正しい。そこでは、決して「お前が悪いからそうなった」などとは言わない。相手を決して「否定」しない。そうではなく、罪の原因は有限性という「死」による「不安」なので、相手を受容し、どこまででも「肯定」する。そして、少しでも「不安」を取り除こうとする。それは本来、キリスト者がすべき対応なのである。だが私たちは、いまだに「罪を悔い改めよ」と、相手を責め立てているのではないだろうか。

すなわち、キリスト者は「死」の理解に対し、従来のままの解釈でよいのかという疑問を現代から突きつけられているということだ。その昔、教会が、科学者から地球は動いているという事実を突きつけられたときのように。

そこで、「死」は神からの罰とする理解の根拠になった、アダムの罪について考えてみたい。アウグスティヌスは、アダムは自らの意志で神に反抗し堕落したとし、アダムの罪の原因は「自由意志」にあったとした。ゆえに神は怒り、罰として「死」がもたらされたとした。もしそうであれば、確かに「死」は罪に対する神の罰であったという話も成立するので、今一度、アウグスティヌスが言うように、本当にアダムの罪の原因は「自由意志」にあったのかを考察してみたい。

【自由意志】

(1)アウグスティヌスの考え

アウグスティヌスは、罪を犯すことも、また罪を犯さないこともできる意志の自由を、アダムは持っていたとし、それを「自由意志」とした。そして、罪を犯すというのは、神の命令に背く「行為」とした。

さて、アダムはどうして食べてはならないという命令に背き、食べてしまったのだろう。なぜ、罪を犯してしまったのだろうか。聖書によると、初めにエバが蛇に誘惑されて食べ、それから夫にも食べるように与え、アダムが食べたという。これをどう読み解くかであるが、アウグスティヌスはこう読み解いた。

エバを誘惑した蛇は悪霊を象徴し、悪霊は、神に似た者になろうという転倒した「欲望」を人の中に持ち込んだ。人はそれを思考し、それは行為においても実行されるべきと決定し、そして人は食べたのだとした。しかし、悪霊の働きかけがあったにせよ、神に似た者になろうという転倒した「欲望」は自らの意志で選択したものであり、その「欲望」をもとに、神に背く罪も自らの意志で選んだとし、罪の原因は「自由意志」にあったとした。

さらに、アダムが罪を選んでしまった背景には「不安」があったという。なぜなら、アダムが造られたとき、そこには善なる意志を持った御使いと、悪しき意志を持った悪霊とがいたので、その板挟みとなって「不安」があったという。ならば、罪の究極の原因は悪霊ということになるのだろうか。それに対しアウグスティヌスは、こう説明する。

アダムの罪の原因が悪霊にあったとなれば、強制によるか、説得によるかしかない。しかし、悪霊の力は神よりも強くない以上、人が神に留まろうと思えば悪霊に対抗できたので、強制によることにはならない。ならば、悪霊の説得によったのだろうか。それもない。なぜなら、人は悪霊の誘惑による説得を拒否する自由も有していたからだ。従って、アダムの罪の原因は悪霊ではなく、悪霊の働きを拒まなかった「自由意志」にこそある、とした。

ならば、罪の除去は「自由意志」によってなされなければならないのだろうか。アウグスティヌスは、それに関しては否定する。確かにアダムは「自由意志」によって罪は犯したが、そのことで「罪性」がすべての人の中に根源的な仕方で移行し、誰もが「罪人」になってしまい、罪の除去を「自由意志」では行えなくなったからだという。そこで、キリストの贖(あがな)いが必要になったという。以上が、アダムの罪に対してアウグスティヌスが試みたことの概要である(参照:村上一三著『アウグスティヌスにおける自由の問題』中世思想研究、中世哲学会編(通号19)1977、94~104ページ)。

このように、彼の考えは徹頭徹尾、アダムには善か悪かを選べる「自由意志」があったので、たとえ誘惑されたにせよ、その責任は本人にあり、本人が自らの意志で選択したことが罪だという。では、この考えの問題点を見てみよう。最初に問題となるのは、人には、本当にアウグスティヌスが言うような「自由意志」があったのか、である。

(2)「自由意志」を持っていた?

アウグスティヌスは、その著書『神の国』の中で、人は神によって造られた以上、被造物であり神ではないとした。被造物は神とは違い可変的であり、それゆえ罪を犯す可能性が最初から潜んでいたとした(第12巻1章3節)。

そして、こうした可変的な要素があることで選択の自由が備わり、これを「自由意志」の根拠とした。人はそれを使い、神の意志を守る選択をする限り善であって自由であるが、戒めに背く選択も可能であったとした。つまり、アダムには、善も悪も選択できる意志があったというのである。

しかし、悪を選択するには、選択したいという思いを先に持つ必要がある。「神とは異なる思い」を抱く必要がある。そうした思いがあって初めて、戒めに背く「行為」を、すなわち悪の選択ができる。だが、アダムは神に似せて造られたので、「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)、「神とは異なる思い」を抱きようがなかった。そうである以上、アダムには善も悪も選択できる意志があったというのはおかしい。

例えば、車は、人を引き殺すという悪いことにも、人を運ぶという良いことにも使うことができる。まさしく車は、人と同じように可変的な要素を持つ。そして、車をどういう目的で使うかは、運転する人の意志に委ねられる。ゆえに、運転する人は、車を良いことにも、悪いことにも使える「自由意志」を持つことになる。だが、その運転手がチンパンジーであればどうだろう。彼に、車を良いことにも、悪いことにも使える「自由意志」があると言えるだろうか。たとえ車の可変的な要素から、それはどちらの目的でも使えたとしても、チンパンジーは使い方を知らないので、そうした「自由意志」を持ちようがない。

同様に、アダム自体は可変的であったかもしれないが、「神とは異なる思い」など知らなかったので、「神とは異なる思い」を選択する、すなわち悪を選択できる「自由意志」など持ちようがなかった。ならば、アダムにあった選択は何だったのだろう。

人は神の部分として造られたので、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、アダムは神と同じ思いを所持していた。ゆえに、彼の中にあった選択は、神に従うかどうかの選択ではなく、神に自由に従える選択であった。神が善とされる事柄の中から、自由に善を選択できる意志である。食べ物で言うなら、神は人に益となる数多くの食材を用意されたが、その良き食材の中から、食べたい物を自由に選択できる意志である。それで神は、アダムにこう言われた。

あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。(創世記2:16)

つまり、アウグスティヌスが言うような、神に従うか従わないかの選択ではない。そのようなことが自由に選択できる意志など、アダムは持ち合わせていなかった。では、さらに問題点を指摘してみよう。

(3)願望はどこから来た?

アウグスティヌスは罪を「行為」として捉え、罪の「行為」を選択できる「自由意志」があるとした。ゆえに、罪の選択に必要となる「神とは異なる思い」を、アダムは持ち得たとした。先のアダムは、蛇の誘いに同意する「罪」の選択には欠かせない、「神のようになりたい」という「高慢」な願望を持っていたとした。すなわち罪を犯す以前に、すでに隠れたところで、彼の悪は始まっていたということだ。そのことを次のように書いている。

「最初の人間たちがあらわな不従順に陥る前に、すでに隠れたところで彼らの悪は始まっていた。すなわち、悪い意志が先行しなければ、彼らは悪行に至りはしない。ところで、悪い意志の始まりは高慢でないなら何であろうか。実際、〈すべての罪の始まりは高慢である〉(「シラ書」一〇・一三)といわれている。この高慢とは、転倒した仕方で高くなることを求める以外の何であろうか。転倒した仕方で高くなるとは、魂が寄りすがるべき者を捨てて、いわば自分が始原となり、また始原であるということである。それは魂が自分をすっかり気に入るときに起こっている。・・・」(『神の国』第14巻13章1節)

このようにアウグスティヌスは、蛇に誘惑される以前から、人は「神のようになりたい」という「高慢」な願望を抱いていたと言うのである。それゆえ、罪を犯すか犯さないかを選択できる「自由意志」を持っていたとした。

ならば、その「高慢」な願望はどこから来たのか。彼はそれを、堕落した御使い(悪霊)から入手したと言う。であれば、どうして御使いは堕落したのか。それは御使いが、神のようになりたいと「高慢」になったからだと言う。そうであれば、御使いの「高慢」、すなわち悪は、一体どこから湧いてきたのか。つまり、「悪の起源」は何かということが問われる。

アウグスティヌスは「悪の起源」を、神に従うか従わないかを選択できる「自由意志」にあるとした。神に従わないという選択に、悪が存在するとした。従って悪には実体はなく、それは「自由意志」による選択で生じる非存在とし、悪とは、善が選択できないことによる欠如だとした。すなわち、御使いも「自由意志」を持っていたので、神に従わないという選択ができ、そのことが「悪の起源」になったと言う。こうして御使いは堕落し、人を誘惑したと言う。だが、これはおかしな話である。

考えてみてほしい。アウグスティヌスは、神に従うか従わないかを選択するところに悪が存在すると言うが、神に従わないという選択をするには、「神とは異なる思い」を抱く必要がある。御心に反する願望が必要となる。人の場合だとそれを、確かに悪霊から入手したということは言えても、悪霊となった御使いは、それを一体どこから入手したのかという話になり、まったく筋が通らない。

このように、アダムは神に従うか従わないかを選択できる「自由意志」を持っていたので、それでアダムは罪を犯したとするのは、ただ話を複雑にするだけであって、アダムの罪に対する疑問には何も答えていない。では、今度は悪の選択に必要な条件は何かという視点から、「自由意志」を検証してみよう。

(4)悪の選択に必要な条件

食べるなという禁止が、食べるか食べないかの選択を生じさせるには、ある条件を必要とする。それは、そこに「死」がもたらす運動があるという条件だ。「生」の反対が「死」であり、「死」は「生」に対する否定であって、制約である。「死」は、人が生きることにことごとく反対し、生きることの希望を砕いてしまう。人の可能性を「否定」する。「死」は、まさしく「生」に対する「否定」であり、常に、生きることに対し反対の運動を展開する。

この「死」の運動が、神の思いに逆らう「悪」の選択には必要な条件となる。なぜなら、「死」と対極の運動を展開する「生」にこそ、神の思いがあるからだ。ゆえに、神は人に「生」を与え、「生めよ。ふえよ。地を満たせ」(創世記1:28)と言われた。

まことに神の思いは人が生きることであり、人の「生」にこそ御心が集約されている。それで神は、罪人となった私たちに対し、「永遠のいのち」を持たせようとされる。「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである」(ヨハネ3:16)。

そして、そうした御心を否定するのが「死」である。「死」は、神の思いに逆らう「悪」の元締めであり、神にとっては最後の敵となる。「最後の敵である死も滅ぼされます」(1コリント15:26)。今日の私たちは、神の敵である「死」が支配する世界で暮らしているため、すなわち「死」の奴隷として生きているために、神の思いに逆らう概念を当たり前のように持つことができる。その思いを「肉の思い」というが、「肉の思いは神に対して反抗するものだからです」(ローマ8:7)、「肉の思い」はまさしく「死」から来ている。「肉の思いは死であり」(ローマ8:6)。

何が言いたいかというと、神に逆らい、食べたいという「肉の思い」を持つには、「死」の存在がなければ無理だったということだ。御心に逆らう運動を展開する「死」を背負っていなければ、たとえ蛇が誘惑しようとも、御心に背くという思いを抱きようがなかった。「死」という、「悪」の運動の総元締めが存在しないところでは、神の言われることはすべて「善」であり、「善」を選択する自由が存在するだけとなるからだ。

従って、食べてはならないという命令は、その時のアダムとエバにしてみれば禁止でも何でもなかったのである。神がそう言われるのであれば、食べないことが当たり前であって、食べるか食べないかの選択など生じなかったというのが事の真相である。

例えば、毒キノコを食べるなと言われたなら、一体誰がそれを食べたいなどという誘惑に駆られるだろう。誰もが当たり前のこととして聞き、それは禁止事項とはならない。アダムにしてみれば、神から言われることは、そんな感覚であった。

例えば、車のない昔の人であれば、AからBに行けと言われたなら、歩いて行くことしか考えない。車の存在があって、初めてどうしようかという選択が生じるのであって、車がなければ歩く選択しかない。すなわち、「善」を否定する「悪」の運動が存在しなければ、食べるなという「善」に対し、食べようという「悪」の選択など生じようがないのである。

今日の私たちは、神からの「いのち」を否定する「死」の中で生き、同時に、神の本質も持っている。そのせいで、日々、善か悪かの選択を迫られる。そうした暮らしをしているので、アダムが神から食べるなと言われたから、食べるか食べないのかの選択が生じたと思ってしまう。だが、アダムが造られたときには「死」はなかった。神は「いのち」であり、その「いのち」を否定する「死」(悪)は、神が造られた世界にはなかったのである。「死」は、アダムが善悪の知識の木から取って食べるという罪を犯したあとに入り込んだのであって、食べたときにはなかった。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。(ローマ5:12、新共同訳)

すなわち、アダムにあったのは、神の思いを共有して生きる「善」だけであり、神が何を言われようと、それは禁止事項になどならなかった。神の言われることは当然となり、それに従いたいという思いしか抱かなかったのである。

このように、アダムには罪を犯すことも、また罪を犯さないこともできる「自由意志」があったというのは、当時の状況を完全に無視している。善か悪かを選択できる意志があったというのは正しくない。この時のアダムにあった意志は、「善」を選択する意志だけであり、神と同じ意志しかなかった。では、引き続きアウグスティヌスの説の問題点を見てみよう。

(5)神のようになりたい?

アウグスティヌスは、「神のようになりたい」という「高慢」な願望が、アダムの中にはあったと言う。堕落した御使いによって、そうした願望を持つようになったと言う。それが「神のようになるのだ」という欲望に発展し、食べるという罪の選択に結びついたと言う。

確かに、欲望を抱くには、先に願望がなければならない。「こうなったらいいな・・・」というのが願望であり、「こうする!」と決めるのが欲望である。ゆえに、アウグスティヌスが言う通り、「神のようになりたい」という願望を持たない限り、アダムには「食べる」という欲望も、「食べる」という罪の選択も生じなかった。ならば、「神のようになりたい」といった願望を、アダムもエバも持ち得たのだろうか。いや、それは不可能であった。なぜそうなのか、心理学の話をしよう。

人が自分を捨て、「〇〇のような人になりたい・・・」という、他者に憧れる願望を抱くには、その前提として、自分を「ダメな者」と否定する必要がある。「ダメな者」という思いがあって初めて、「〇〇のようになりたい・・・」という願望が成立する。今の自分に満足していれば、そうした願望はまったく生じないのである。従って、いくら堕落した御使いが人を誘惑しようとも、自分は「ダメな者」という思いをアダムもエバも持っていなければ、「神のようになりたい」という願望を持ちようがなかった。ならば2人は、自分は「ダメな者」という思いを持っていたのだろうか。

実は、そうした否定的な思いを持つには、親(神)から2人が、「ダメな者」として見られていなければならない。子どもは、自分が親からどのように見られているかで、自分がどのような者かを認識するのであって、親であった神が、2人を「ダメな者」として見ていなければ、彼らは自分たちのことを「ダメな者」だと思いようがない。

さらに言うと、親が子どもを「ダメな者」として見るには、親自身が、自分のことを「ダメな者」として見ていなければならない。そうでなければ、子どもを「ダメな者」として見ることなどできない。親のセルフイメージが、そのまま子どもの心に刷り込まれるのである。これを心理学では、インプリンティングという。ならば神は、ご自分を「ダメな者」と思い、アダムとエバを「ダメな者」として見て、育てたのだろうか。

そのようなことは断じてない。逆に神は、ご自分を「良き者」だと知っていて、人をご自分に似せ「良き者」として造られたので、彼らを「良き者」として見ておられた。そのことは、神の言葉を見ればよく分かる。

神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった。(創世記1:31)

ゆえに、アダムもエバも自らを「ダメな者」などと思うはずもなく、他者に憧れを抱くようなことも決してなかった。「神のようになりたい」という願望など、抱きようがなかったのである。そのことは、次の御言葉からも確認できる。

人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。(創世記2:25)

「ダメな者」という思いは、そのまま自分の姿を恥ずかしいとする思いに直結する。しかし、2人は自分たちの裸を恥ずかしいとは思わなかった。このことは、自分を「ダメな者」とは思っていなかったことを証ししている。

このように、アダムもエバも、「神のようになりたい」というような思いを持ちようがなかった。なぜなら、彼らは自分のことを、「ダメな者」とは思っていなかったからである。人は空腹を覚えない限り、食べたいという願望を抱くことなどないように、人は自分に対し、「ダメな者」という思いを抱かない限り、「〇〇のようになりたい」という願望を抱くこともないのである。従って、いくら蛇から、「神のようになれるから」と誘惑されても、その話には同意などできなかったというのが真実となる。ならば、彼らの中にあった願望は何だったのだろう。

(6)彼らの願望

アダムとエバは、何の条件も付けられることもなく、ありのままで神に愛された。ゆえに、彼らにあった願望は、自分が愛されるのと同様に、自分も神を「愛したい」であった。従って、人は神に似た者になろうという転倒した「欲望」を持ったとするアウグスティヌスの話は、まったくもって成立しない。成立しなければ、アダムには罪を犯すことも、また罪を犯さないこともできる「自由意志」があったという話もなくなってしまう。

そもそも人は「キリストの器官」として造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(1コリント12:27)。器官は、本体となる体に従わない自由など持ち合わせていない。器官にあるのは、体に自由に従える意志であって、それを喜びとするのである。ゆえにアダムもエバも、神に従うかどうかを自由に選べる意志ではなく、神に自由に従える意志しか持っていなかった。

それはつまり、神に従うことは2人にとって、何の重荷にもならなかったということでもある。むしろ、彼らは神から無条件で愛されていたので、神に従えることは、神を愛せるという喜びであった。あくまでも彼らにあった願望は神を愛したいであり、それは神の命令を守ることであって、その命令は、彼らにしてみれば何の重荷にもならなかったのである。

神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。(1ヨハネ5:3)

従って、アダムには罪を犯すことも、また罪を犯さないこともできる「自由意志」があったというのは誤りである。では、まとめてみよう。

(7)最大のミステリー

見てきたように、アダムの罪の原因は「自由意志」にはない。ゆえに、アダムが自らの意志で罪を犯し堕落したことに、神が怒り、罰として「死」がもたらされたとする話もなくなる。すなわち、「死」は神からではなかったということになる。そうであれば、私たちの罪の原因は「死」にあるとする、哲学者や心理学者と対立する必要はない。そのまま受け入れても、神が罪の創造者になることはない。

しかしそうなると、再び、アダムはどうして罪を犯すことができたのか、その罪に必要な「悪」は一体どこから出たのかという疑問が息を吹き返す。つまり、罪につながった「悪の起源」は何なのかという疑問が湧いてくる。そこで考えられる悪の出所は、もう「神」か「悪魔」しかない。人の「自由意志」から悪が出たのではない以上、残るは「神」か「悪魔」しかないのである。

だが、悪が「神」から出たとなれば、「神」は善であるということを否定してしまう。ゆえに、それは到底受け入れられない。また、「悪魔」から出たとなると、「悪魔」の起源が問題になる。古くから「悪魔」は、神が造られた御使いが堕落した姿だと言われてきたが、その解釈でいくと、御使いを造られた「神」が「悪の起源」になってしまう。そこでアウグスティヌスは、「自由意志」による選択の過程で悪が存在するようになるとしたが、見てきたように、その話もあり得なかった。まことに、八方ふさがりである。

ところで、アウグスティヌスは若い頃、マニ教に入信し、熱心に活動していた。そのマニ教では、「神」も「悪魔」も初めから存在し、それぞれの勢力が宇宙で戦っているとした。これを二元論というが、実に話が単純で分かりやすかったため、彼はマニ教にのめり込んだ。しかし、求めていた答えが得られず、キリスト教に回心したという経緯がある。

このマニ教のいう二元論に立ち、「悪魔」は初めから存在していたとすれば、「悪の起源」の話は簡単に片づく。だがそうなると、「神」だけが永遠であり、「神」はすべての始まりであるという神性とは矛盾する。ゆえに、この二元論も受け入れることはできない。まさしく「悪の起源」は、最大のミステリーである。すなわち、アダムはなぜ罪を犯したのか、そのことは最大のミステリーなのである。

アウグスティヌスをはじめ、多くの人がこのミステリーを解く試みをしてきたが、誰もが納得する答えを提供できた者はいない。そうであっても、事はアダムの罪に関わる話なので、「悪の起源」を放置するわけにはいかない。このことが明らかにならないと、罪の全体像も明らかにはならない。明らかにならなければ、罪を取り除く神の福音の全体像も掴めない。「キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています」(1ヨハネ3:5)。ゆえに、罪に関わる話は曖昧になどできないのである。

実際、罪に対する曖昧な理解から、福音の理解も曖昧になってしまった。例えば、「悪の起源」は悪魔であり、罪を第三者から持ち込まれた病気として捉えるなら、罪を取り除く神は医者ということになって、神の福音は病気を癒やす福音として解釈される。しかし、「悪の起源」は「自由意志」であり、罪は意志による選択であって本人に責任があるとするなら、神は罪を裁く裁判官ということになり、神の福音は罪を裁く福音として解釈される。まことに罪をどう理解するかで、罪を取り除く福音理解はまったく変わってしまう。

それでも、「イエス」は聖書で約束されていた救い主なる神、「キリスト」であるという点では誰もが一致している。一致できるのは、イエス・キリストへの信仰は神からの賜物ゆえだ。これは人から出たものではないので、人が罪を取り除く福音をどう理解しようとも、私たちはイエス・キリストへの信仰で一致できるから、まことに感謝である。

では、いよいよ「後編」で、この最大のミステリーを解くことに挑戦してみたい。なぜアダムは罪を犯したのかを明らかにしてみたい。そのことで、アダムの罪の原因となった「悪」の出所を突き止め、「悪の起源」を明らかにし、そこから見える福音を創世記3章に沿って検証したい。ただ、これはあくまで私の試みであり、今までなされてきた多くの試みの一つとして読んでいただければ幸いである。

◇