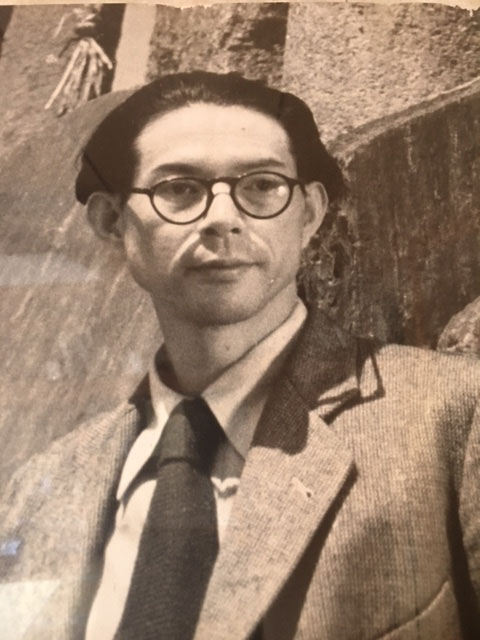

たった一度だけの叔父民喜との外出

時彦さんは、民喜と一度も言葉を交わしたことがないという。でも1度だけ、民喜と2人だけで1日出掛けた思い出がある。ある日、民喜が村から広島に行きたいと言い、兄から「時彦が一緒に行け」と言われてついていくことになった。

前を歩く叔父の後をただついていった。駅に着き、切符を買った。広島駅で降り、家の焼け跡に行った。民喜はしばらく家の跡を掘り返していたという。時彦さんも家の焼け跡の隅の庭を掘り返した。

5月に疎開に行くときに、庭の片隅の桐の木の下に大事なおもちゃを埋め、家に残って小学校で被爆し亡くなった1年生の弟文彦さんに言った。「帰ってきたらこれで遊ぶからいらう(触る)なよ」

桐の木は、焼けてなくなっていた。辺りを一生懸命掘ってみたが、何もなかった。「ああ文彦が掘り出して遊んでいたんだなと思いました」。時彦さんは言う。

「『夏の花』に書かれていますが、父は『文彦の遺体は見つけたけれど、半分腐ってズルズルになっていて包むものもなくどうしようもなかった』と言っていました。その後、他の遺体と一緒に集められて焼かれたそうです。平和公園に7万人の遺体を集めた慰霊碑があります。弟はその中で眠っていると思っています」

帰り道、民喜が闇市の中へ入っていった。迷いながら時彦さんがついていくと、机には団子汁が2つ並んでいたので一緒に食べた。腹が減っていたのでとてもおいしかった。

そして鉄道に乗り、八幡村に帰った。帰り道もやっぱりただ黙って後ろをずっとくっついて歩いた。1日歩きっぱなしで、会話も言葉を交わすこともなかった。

「みんなは、民喜は無口だったと言ってたけれど、べつにべらべらしゃべりたくないし、お互いに黙っていても平気なんですよ。別にお互い話をする必要もなかったし、2人ともそれでよかったんです」。顔もよく知らなかった叔父民喜との、たった一度だけの思い出だ。

原民喜は、八幡村での時彦さん一家との半年の生活を経て、再び上京する。そして、母校の慶應義塾大学の文学雑誌「三田文学」の編集をしながら、『夏の花』を皮切りに、広島の被爆を主題にした小説を発表していった。

民喜の死

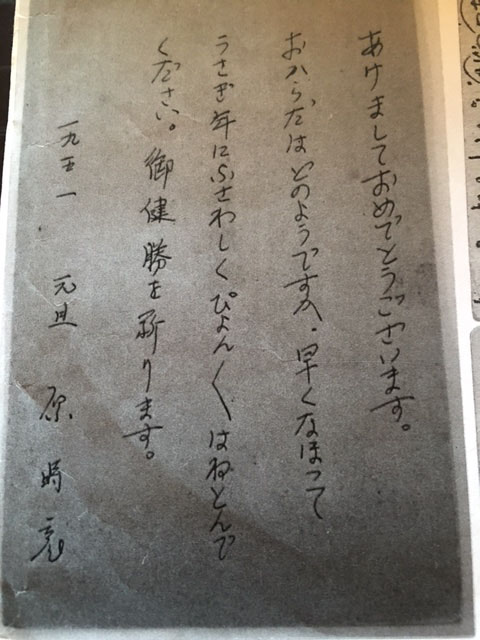

しかし、1951(昭和26)年3月13日、46歳で中央線の吉祥寺近くの鉄路に身を横たえ自死した。時彦さんの父守夫さんが上京し、民喜の下宿先の部屋を訪ねると、机の上には『夏の花』の初版本と、時彦さんからの年賀状、そして遺書だけが置かれていたという。

遺書には「あまりあてにもなりませぬが私の本が出版された折には原時彦に相続させてください」と書かれていた。その日、広島では国体が行われていた。時彦さんは国体に出場する高校の県代表の強化合宿中だった。

「ええっとびっくりしました。そして『後を継ぐ』とはどういうことなのだろう?と思いました。ものを書け、ということだろうか。でも将来、サッカー日本代表を目指していたから困ったなぁと思いました。それからマスコミの取材を受けるたびに、“原民喜の著作権を継承して何を訴えていきたいのですか?”と高校生なのに聞かれ続けてきました」と時彦さん。

「印税といっても、原民喜の小説は当時も今もたくさん売れる小説ではありません。民喜が言いたかったことは、財産ということではなく、思いを継げ、ということだったのだと思います。だから原爆の惨禍を訴えた民喜とその文学を伝えていかなければと私は思ってきました」

「民喜の文学は、原爆だけでなく、核の時代で地球の存続が問われている。核によって病にされた人が医学で治せるようになるまでは、使ってはいけないのだと思います。今、北朝鮮でも1回誰かが核を使ったら、地球は終わりでしょう。それを経験した広島から、核が人類にどのような影響を及ぼすのか、核とはどんなものかを世界の多くの人々に知らしむる必要がある。そう思って書いたのだと思います」

「日本は当事者であり、福島で多くの被害をこうむっているのに、なおかつ他の国に原発を輸出している。まだ制御もできていないのにです。オバマ大統領が広島に来てくれて幾らかは何かが進みました。世界の指導者がそれに同意して過ちを繰り返しちゃいけないなと思います」

原民喜の文学と祈り

原民喜が亡くなって65年、今、時彦さんは原民喜の文学をどう捉えているのだろうか。

「民喜は、妻を亡くしてから1年だけ生きのびて、美しい思い出を書いて死のうと考えていました。でも被爆し、原爆被災時ノートにはこう書いています。『我ハ奇蹟的ニ無傷ナリシモ、コハ今後生キノビテコノ有様ヲツタヘヨト天ノ命ナランカ』。自分は奇跡的に生き残った。だから伝えて残さなければならない、という意識で書き続けたのだと思います」

「広島には、原爆について書いた何人もの作家がいます。峠三吉、栗原貞子、どれも重要な作家で、作品には怒りがあります。被爆をした広島の人は、読めばそれが分かる。でも民喜の作品には、もっと普遍的な静かな祈りが感じられるんです。だから、原民喜の文学はローカルではない。ポーランドのワルシャワ大学から民喜の研究のために来日して20年間広島に住んでいる方がいて、まとめてくれたのですが、現在19カ国語に翻訳されているそうです(英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロシア語・ポーランド語・アラビア語・ヒンディー語・ハンガリー語・韓国語・セルビア語・スロバキア語・スウェーデン語ほか)」

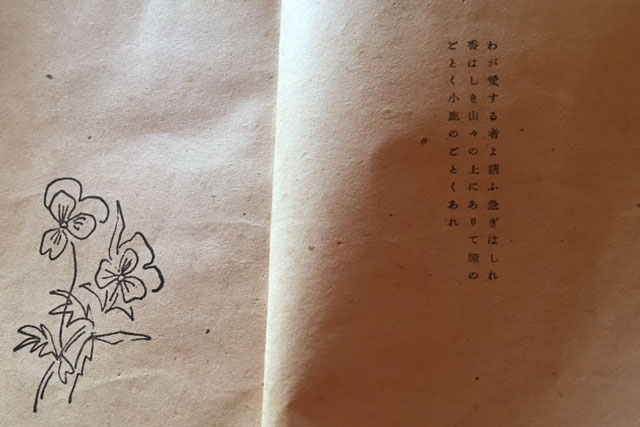

『夏の花』の初版の本の見開きに、詩が引用されているんです。それがどこから出たのかみんなでずっと調べていたけれど、全然分からなかった。でもそのポーランドの方が、それは旧約聖書の雅歌の言葉です、と教えてくれました。

我が愛する者よ請ふ 急ぎはしれ 香はしき山々の上にありて 獐(のろ)のごとく小鹿のごとくあれ (雅歌8:14、文語訳旧約聖書)

民喜の詩に、時彦さんの父守夫さんが曲をつけた「永遠(とわ)のみどり」という歌でも「祈り」が歌われている。

「永遠(とわ)のみどり」(詩・原民喜、曲・原守夫)

ヒロシマのデルタに

若葉うづまけ

死と焔(ほのお)の記憶に

よき祈りよ こもれ

とはのみどりを

永遠(とわ)のみどりを

ヒロシマのデルタに

青葉 したたれ

「洗礼は受けていないけれど、聖書にとても強く影響を受けていたのだと思います」と時彦さんは言う。

叔父民喜とおい時彦さんの黙契

叔父原民喜と時彦さん。血がつながっていて、被爆後半年一緒に暮らしていた。でも2人は一度も言葉を交わすことはなかった。だが、民喜はそのおいに自分の後を継いでくれと、遺書に書き残した。

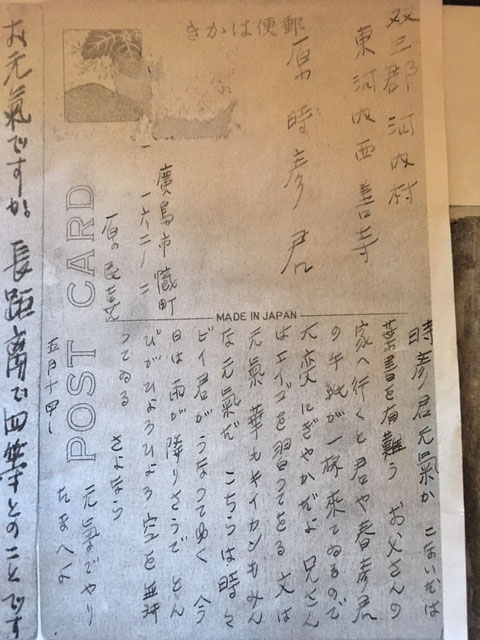

そのつながりが、どこか不思議でもう少しだけどうしても聞きたくて、「そこにはどんな思いがあったのでしょう」と聞いた。時彦さんは、民喜からのはがきを見せてくれた。

「昭和20年、学童疎開先の寺から出した手紙です。この時もまだほとんど顔を合わせたことはないんですけれど(笑)、民喜は入れ違いに広島の家に帰ってきていて、絵葉書の返事が返ってきました。ずっと後になって母に見せたら、これは裏が尾道高等女学校の写真の絵葉書なんですね。それは、亡くなった民喜の奥さん、貞恵さんの卒業した学校なんです。だから、愛していた奥さんの形見のはがきを私宛てに書いてくれたんですね。たまたま貞恵さんと私は誕生日が同じ9月12日なんです」

「そして亡くなった下宿先には、私の年賀状と『夏の花』だけが置かれていて、遺書では『時彦に相続してほしい』と書いてあった。そう思うと、やはり何かがつながってくるんですね」

「私は原家の中でも一番の変わり者とよく言われました。頑固だし余計な口はほとんど聞かない。そんなところが叔父民喜と似ているんです。だから、一度だけ広島に一緒に出掛けたときも、一日口をきかなくてもお互い全然いやではなかった。やっぱり何かがつながっているんでしょうね」

「だから原爆の現実を世界に訴えた民喜の文学とその思いを受け継いで伝えていかなきゃならないと思って生きてきました」

それは、叔父原民喜とおい時彦さんの、言葉ではない「黙契」「黙示」なのかもしれない。3時間にわたって話を聞く間、叔父のことを語る時彦さんがずっと懐かしそうにほほ笑んでいたのが、それを表しているように思えた。

最後に「思いを継いで相続するというのは大変ですね」と言うと、時彦さんは、「そうですね」と静かにほほ笑んだ。