原民喜(1905~51)は、被爆直後の広島を描いた『夏の花』など、原爆をテーマにした作品を書いたことで知られている。広島市西区に住む、原民喜のおいの原時彦さん(81)を訪ね、話を聞いた。

広島の原一家の民喜と守夫さん “千葉のメザシの叔父さん”

原家は広島で陸海軍や官庁用達の商家で、軍服などを作る被服工場を経営していたという。「かつて原家の子どもは、学校帰り道に迷ったら人力車を止めて『原の家に連れて行って』と言えば、そのまま連れて帰ってくれるほどだったそうです。でも家が軍関係の仕事だったので、民喜は複雑な思いがあったようです」

民喜は12人兄弟の五男として生まれたが、幼くして兄が2人亡くなり、三男として育てられた。3歳上の次男が時彦さんの父、守夫さんだ。

「私は叔父の民喜とは全く話をしたことがないんですよ。原爆の後、避難していた八幡村で半年一緒に暮らすまでは、ちゃんと顔も覚えてなかったくらいです。ただ“千葉のメザシの叔父さん”と呼んでいました」とほほ笑みながら少年時時代を振り返る。

原民喜は慶應義塾大学文学部を卒業後、千葉で英語の教師などをしていた。年に1度か2度広島に戻り、兄の家を訪ねると、必ずお土産に房総のメザシを持って帰ってきた。朝起きて、朝食にメザシが出されていると「民喜おじさんが帰ってきたな」と分かったという。しかし、昼間は病気で入院している妻の介護にいつも出掛けており、顔を合わせることもなかったという。

時彦さんの叔父民喜につながる最初の思い出は、家にあった世界文学全集だ。西田幾多郎の『善の研究』、『クォ・ヴァディス』などなど、当時家にあった世界文学全集は、今でも大事に本棚に並んでいる。

「本棚には『焔』という民喜が書いた自費出版の本もありました。でも開いてみても全然分からんような難しいことが書いてあるんです。小学生でしたしね(笑)」

時彦さんは母に尋ねたことがある。「叔父さんは何をしよってる人ね」。母は答えた。「叔父さんは文士よ」「文士って何ね?」「ものを書くんよ」

でも、時彦少年にはよく分からなかった。「ものを書くって何ね? つづり方かね?と聞き返しました(笑)」と時彦さん。

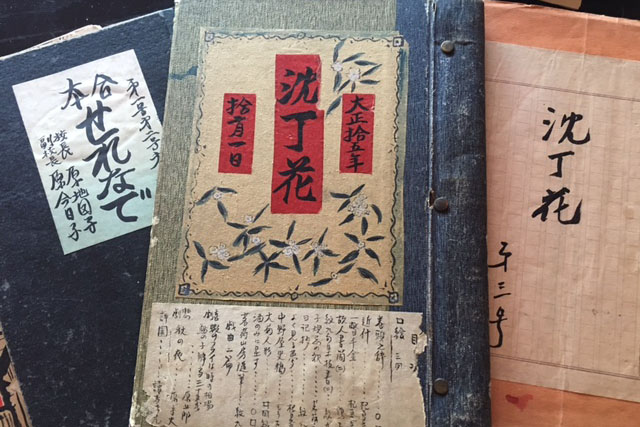

「父の守夫と民喜は、兄弟の中では一番仲が良かったんです。親父も若いころはシナリオライターになりたかったと言っていたような文学青年でした。民喜と2人で、家で同人誌を作っていたんですよ」

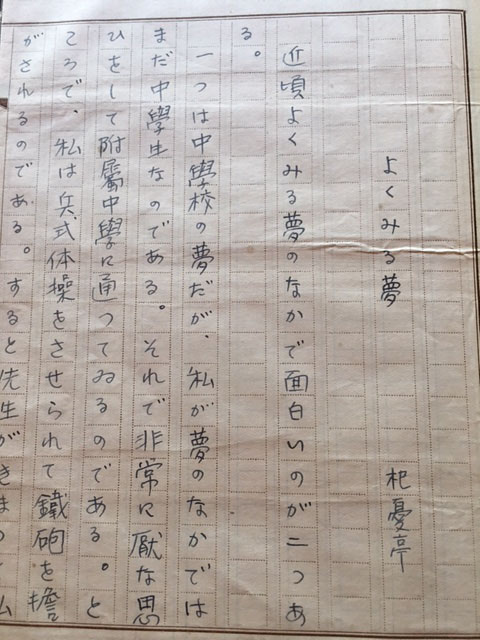

大正15年、「沈丁花」と記された表紙の同人誌には、原稿用紙に書かれた文章が収められている。「よくみる夢」というタイトルで「杞憂亭」というのが民喜のペンネーム。

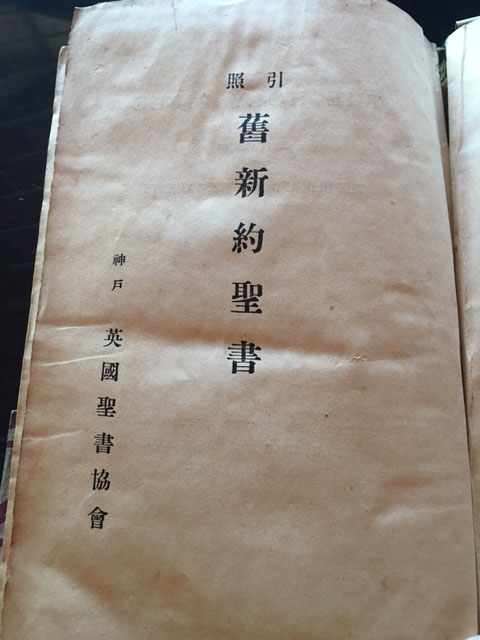

民喜は聖書もよく読んでいたという。「民喜を子どもの頃一番かわいがっていた叔母(民喜の姉)のツルがキリスト教の洗礼を受けていて、その影響のようです」。ツルさんは21歳で亡くなり、姉につながる思い出も強かったのだろう。

時彦さんの父、守夫さんも同志社大学に通っていたころ、学長だった海老名弾正から洗礼を受けたクリスチャンだったそうだ。「民喜の文学に聖書とか祈りがよく出てくるのは、その影響なのだと思います。戦後は、町の路傍伝道で配られている聖書なんかももらってきて、何冊もありました」

1945年8月

1945年、時彦さんは偕行社(かいこうしゃ)斉美(せいび)国民学校(小学校)の5年生だった。戦争が激しくなり、4月からは三次市の山奥に学童疎開をすることになった。8月6日の原爆投下も疎開先で知った。

実家は全壊し、家財も全て燃えていた。父守夫さんは、上柳町にある自宅で被爆した。爆風で吹き飛ばされ,数分間気絶していた。母は、家のがれきの下敷きになっていた。父はがれきを掘って母を助け出した。

門を出ると、女中が妹2人を連れていた。女中は全身大やけどを負っていた。妹は女中が抱きしめていたので、やけどは腕だけで済んだ。妹2人は助かったが、女中はその後亡くなったという。

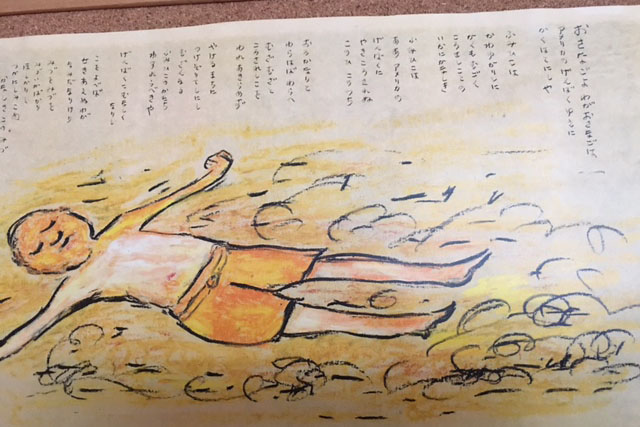

時彦さんの弟で、爆心地から600メートルの同じ小学校に通っていた当時1年生の文彦さんは、登校していて亡くなった。後日、黄色い半ズボンを履いた腐りかけた遺体が見つかった。父守夫さんは爪とバンドだけを形見に持っていくことしかできなかった。その様子は『夏の花』にも記されている。

西練兵場寄りの空地に、見憶えのある、黄色の、半ズボンの死体を、次兄(編集注:時彦さんの父守夫さん)はちらりと見つけた。そして彼は場所を降りて行った。嫂も私もつづいて馬車を離れ、そこへ集まった。

見憶えのあるずぼんに、まぎれもないバンドを締めている。死体は甥の文彦であった。

上着は無く、胸のあたりに拳大の腫れものがあり、そこから液体が流れている。真っ黒くなった顔に、白い歯が微かに見え、投出した両手の指は固く、内側に握り締め、爪が食込んでいた。

その側に中学生の屍体が一つ、それから又離れたところに、若い女の死体が一つ、いずれも、ある姿勢のまま硬直していた。次兄は文彦の爪を剥ぎ、バンドを形見にとり、名札をつけて、そこを立去った。涙も乾きはてた遭遇であった。

(『夏の花』より)

時彦さんの疎開先の寺にようやく守夫さんが迎えに来たのは、10月になってからだった。三次駅から汽車に乗ろうとしたが、朝鮮に引き揚げようとする人の群れでとても乗れなかった。橋も落ちていた。3日かけて歩きながら、一家が避難していた八幡村にたどり着いた。

そして農家の離れで、守夫さん一家7人と、民喜、叔母一家の10人の生活が始まった。「父は背中にひどい火傷を負って眠れないので、いつもうつ伏せになって寝ていました。米もなくて代用食の粉を水で溶いて七輪で焼いて、10人でちょっぴりずつ分け合って食べていました」。この当時の様子は『廃墟から』という作品に描かれている。

そこは農家の離れを次兄が借りたのだが、私と妹とは避難先からつい皆と一緒に転がり込んだ形であった。牛小屋の蠅は遠慮なく部屋中に群れて来た。小さな姪の首の火傷に蠅は吸着いたまま動かない。姪は箸を投出して火のついたように泣喚く。蠅を防ぐために昼間でも蚊帳が吊られた。顔と背を火傷している次兄は陰鬱な顔をして蚊帳の中に寝ころんでいた。

(『廃墟から』より)

皆ひどいけがや火傷を負っていて、元気なのは時彦さんと小学3年生の弟だけ。炊事や家事を全部2人が支えた。1階に守夫さん一家が住み、2階に民喜が住んでいた。

「とても狭いので、降りてきても座る場所もない。民喜は2階で閉じこもって暮らしていました。ごはんができて呼びに2階に行くと、机に向かって何か書いていました。原稿用紙なんてないから『原商店』の便せんに罫線を引いて、原稿用紙代わりに使っていました。書き損じたのが辺りに散らばっていました」