「歴史」と名の付くものには種々ある。今回取り上げるのは、音楽の歴史、しかも米国におけるさまざまなジャンル(ゴスペル、ブルーズ、ジャズ、ファンク、カントリー、ロックなど)の音楽の歴史である(本書では、Blues を「ブルーズ」と表記しており、本稿でもそれに合わせる)。

本書は、米国音楽史を各ジャンル別に章立てし、コンパクトにまとめた新書である。と同時に、米国音楽史にキリスト教がいかに大きな影響を与えたかを語る上で欠かせないエッセンスに満ちている。言い換えれば、いかにキリスト教との距離を測るかによって、さまざまな音楽が生み出されてきたと言ってもいい。

キリスト教に親和性を持ち、キリスト教の中から生まれたゴスペルのような音楽もあれば、逆に「キリスト教国アメリカ」という在り方に疑義を抱き、既存の宗教性に対して反発する中から生み出されたロックのようなものもある。しかしそのいずれであっても、米国の本質に深く関わり、文化的資質を供給し続けてきた「キリスト教」を無視することはできなかった。本書はそのことが底流にある。

本書は、2人の研究者による対談という形式を採っている。一人がジェームス・M・バーダマン氏。早稲田大学の名誉教授であり、米国南部に関する本を著しているアメリカ研究の重鎮である。バーダマン氏自身も、南部のテネシー州メンフィス出身で、自身のアイデンティティーに基づく体験談と、学者としての調査研究などによって明らかにされた事柄が見事にコラボした著作を生み出している。

もう一人が里中哲彦氏。早稲田大学エクステンションセンターの講師である。さまざまな出版社から洋楽に関する著作を出しており、本書でもかなり詳細な音楽知識を披露してくれている。

第1章ではアメリカ先住民たちの音楽が取り上げられている。しかし残念なことに、彼らの音楽が後の米国音楽史に与えた影響はあまりない。とはいえ、「歌う」という行為が人々にどんな影響を及ぼしたか、そしていつの時代から音楽を「鑑賞する」ようになっていったかなど、今まで私たちがあまり知らなかったようなトリビアが満載である。

特に第3節の「ミンストレル・ショーという大衆芸能」で語られる「巨大な目玉、広がった鼻、分厚いくちびる」という黒人蔑視の風貌は、今なおさまざまな分野で物議を醸している。例えば、有名ブランド「グッチ」は、新作のセーターがミンストレル・ショーで生み出された黒人イメージを連想させるとして批判を浴び、ついに販売中止に追い込まれている(参考記事)。

その意味は、第2章で語られるゴスペルの歴史を読むことで得心が行く。奴隷として米国に連れて来られた「黒人」(あえてこう表記する)たちの悲哀は、やがてゴスペルというジャンルの音楽を生み出すに至る。著者たちはこれを「希望の歌」と評している。過酷な重労働を強いられた黒人たちが、キリスト教に触れることで「天国への希望」を見いだしたのだ。

やがてその希望の中身が「天国」から「この地」へと変質する過程で、ゴスペルという音楽にも多様性が生まれてきた、という解釈は新鮮であった。コンパクトにゴスペルのエッセンスを知りたい人は、第2章の数十ページを読むだけで十分だろう。

第3章では、すべての黒人たちが日曜日に教会へ通うことで苦しみからの解放を願ったわけではないことが語られる。土曜日の夜、酒場で酔いつぶれることで現実を忘れようとした集団が存在した。そして、そこで生み出された音楽がブルーズとなる。つまり、同じ苦しみを抱く黒人たちは、比較的素直にキリスト教を受け入れた者がいる一方、その清さ、正しさに耐えきれず、むしろ足が遠のいてしまった者たちもいたことが分かる。しかし彼らもまた苦しみのはけ口が必要となる。そのためブルーズを歌ったり聴いたりする人々が生まれてきたということだろう。

ゴスペルとブルーズは、キリスト教を映し出す合わせ鏡のような作用を持っていたことが、本書の対談を通して見えてくるのである。

第4章から語られるジャズ誕生の物語は、黒人音楽にゴスペルやブルーズとは異なった色合いを帯びさせた。ジャズの聖地といえばニューオリンズ。「黒人たちのアフリカ音楽が白人たちのヨーロッパ音楽と融合して生み出された」と定義されるのがジャズであるが、どうしてそれが可能であったかが詳細に語られている。

18、19世紀を通じて南部一の貿易港として栄えたニューオリンズは、奴隷貿易が盛んであったこともあり、さまざまな人種が入り乱れた混血文化が早い時期からあった。そして宗教性でいえば、かつてフランス領であったこともあり、カトリックが主流であった。ピューリタン的なプロテスタントが主流であった南部諸州にあって、ここニューオリンズだけは黒人奴隷たちに自由が保障されていたことも、ジャズが生み出された一要因となった、とバーダマン氏は語る。

第5章では、ソウル、ファンク、ヒップホップの系譜が語られている。ゴスペルが黒人たちの文化に浸透して長い年月がたつ中で、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師を中心にした公民権運動が盛んになってくる。40代以上の世代は従来のゴスペルでよかったが、若い世代はキング牧師以後の「ブラック・パワー」(黒人であることに誇りを抱くこと)に魅せられ、音楽もさらにアップビートが中心となり、体全体で感情を表現するようになっていく。そして1960年代以降、ソウルが社会を席巻するようになっていく。

白人文化を優位に見るという前提が疑問視される中で、黒人としてのアイデンティティーを肯定的に表明することがソウルの根拠となっている、と里中氏は語る。

すると従来から黒人たちに親しまれてきたゴスペルから、より世俗的でより明るく、よりパワフルなソウルへの転向が相次ぐようになる。ソウルの歌詞が、神を称えず、自らの内にある資質に目を向けているということで、キリスト教会にとってソウルは「一種の裏切り」と映った。その批判に最もさらされた歌手の一人が、昨年亡くなったアレサ・フランクリンである。男性歌手では、そうした批判を受けつつも、しかしそれを凌駕した人物として本書で取り上げられているのは、もちろんレイ・チャールズである。

従来の「キリスト教」という枠に若者たちが背を向け、それを乗り越えようとするさまが、まさに1960年代から70年代にかけてのカウンターカルチャーの世相と軌を一にしている。音楽は人々と共にあり、それらもまた「キリスト教国アメリカ」と密接に関わっていたことが分かる。

カントリーが取り上げられている第6章では、19世紀末にゴスペルから分岐した「白人ゴスペル」の流れが英国のバラッドと融合し、カントリー・ゴスペルを生み出したさまが語られている。南部の白人たちが奏でた音楽、これがカントリーの始まりとなる。ここにもゴスペルを通して、キリスト教(プロテスタント)の色合いを見て取ることができる。

最終章である第7章は、リズム&ブルーズ、カントリー、ロカビリーなどが互いに刺激し合う時代(1950年代以降)を経て、ロックが生み出されるさまが描かれている。本章だけはキリスト教的な要素が後退し、音楽がミックスダウンされるように絞られた展開となっている。

しかし「ロックンロールの王様」エルヴィス・プレスリーがどうしてヒットしたか、という話になったとき、そこに透かし模様のように見え隠れする「キリスト教」の要素を見て取ることができた。白人のプレスリーが黒人のように歌い踊ることで、当時存在していたさまざまな壁を乗り越えていった、と里中氏は分析している。これは、ロックがどうして生み出されたか、なぜ米国で生まれ、世界へと拡大していったかを知る重要な手掛かりとなる。

キリスト教が「自分たちの世界観」としてしか認識されなかった時代から、現在に至るまで、人々は音楽を奏で、それを聴くことで、自身のアイデンティティーを発見し、未来をつくり出す原動力としてきた。その営みには完成などなく、常に融合、反発、刺激の与え合いが繰り返されている。これは、米国で誕生したさまざまな音楽が「キリスト教」とどのような距離を取るべきかを常に図ってきたことの証しとなる。そうやって活性化し、栄枯盛衰を繰り返してきたといえよう。

キリスト教を知る術は、何も聖書や教会、そして神学的分野だけではない。映画はもちろん、文学、アート、そして今回取り上げたような音楽を通しても、その影響力の功罪をつかむことができるのである。

巻末に音楽史の流れが図式化されている。各章末には、著者たちの愛聴盤も紹介されている。これほどのコンテンツをわずか千円程度で手にすることができるのである。ぜひ一度手に取ってみてはいかがだろうか。

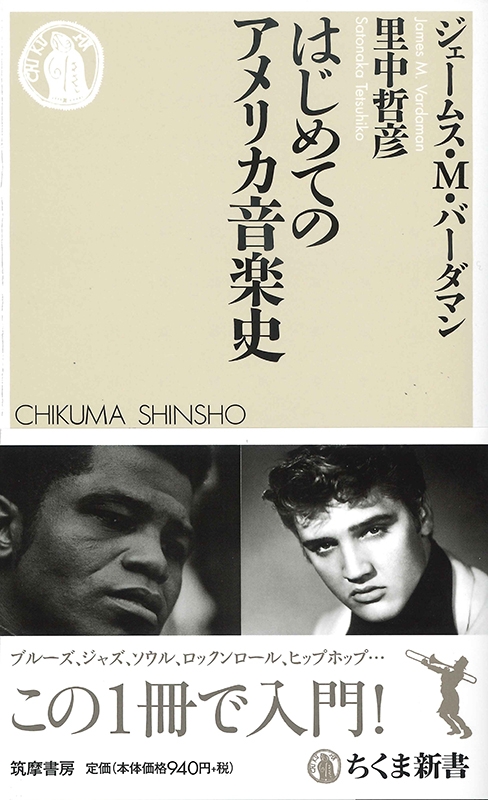

■ ジェームス・M・バーダマン、里中哲彦著『はじめてのアメリカ音楽史』(ちくま新書 / 筑摩書房、2018年12月)

◇