永井隆の如己堂で遊んだ少年時代

――覚めているけど全否定もできない。子ども時代、キリスト教についての思い出はありますか?

子どもの頃から本を読むのは好きでした。家の近くに、原爆投下後、長崎大学医学部の医師として救護活動に当たったことで知られる永井隆博士が晩年住んでいた如己堂(にょこどう)があって、その図書室に本を読みに行っていました。浦上のカトリック殉教の歴史も何となく知るようになり、そういう意味では、浦上という土地に育てられたというのはありますよね。

子どもの頃、友達が洗礼名というのを持っているのを知ったのは衝撃でした。マリアとかパウロとか、何だろうと不思議でした。彼らに初めて浦上天主堂に連れて行ってもらいました。ステンドグラスがきれいで、水の中を覗いているような気持ちになったことを覚えています。

――当時どんな本を読んでらっしゃったんですか?

子どもが読む一般的な読み物ですね。中学の時はシャーロック・ホームズが大好きで、ベーカー街の221番地Bに手紙を書いてみようかとも思ったぐらいです(笑)。高校2年生で宮沢賢治の童話に出会ったことが大きかったですね。『よだかの星』『銀河鉄道の夜』『ポラーノ広場』・・・生きることの罪深さとか、自己犠牲といったテーマに心惹(ひ)かれました。

当時、文芸部のやはり、賢治ファンだった同級生と学校から宮沢賢治の話をしながら家に帰っていました。

――そのようなテーマに惹かれたのは、浦上で育ったという生い立ちにもつながっているのでしょうか?

どうでしょうか? あるのかもしれませんが、子どもの頃から小さな生き物に関心があって、小さな死についても感受性が高かったかもしれません。長崎では魚介類をよく食べます。活きづくりの魚や、生きたまま小さなエビの殻をむいて食べる料理もありますが、なんだか残酷でつらかったですね。父もそんなところがあったのかもしれません。そういう人でした。私が歯が痛いときには自分も痛そうにしていました。親子はそんなものなのでしょうが。

――それはキリスト教の中の「共苦(コンパッション)」のようなものに似ているのかもしれませんね。

共苦か共感か「自分も苦しんでしまう」という感覚です。信仰の場合もそういうのを持っているかどうかでだいぶ違ってくるんでしょうね。宮沢賢治や金子みすずもそういう感受性の資質だったのでしょうね。個人を越えて社会貢献活動、福祉などに取り組んでおられる方にも、そういう感受性の方がいるのでしょうね。原爆資料館を見学して、具合が悪くなってしまう子もいます。宗教や芸術などでは結構多いのかもしれません。

被爆者だった両親

――ご両親は被爆されたということで、青来さんは被爆2世になるわけですね。

8月9日、父は学徒動員で、長崎駅の対岸にあった三菱の工場で働いているときに被爆したそうです。でも、そのことをほとんど語りませんでした。だから、はっきりしません。

母は15歳で県庁に勤めていたそうです。県庁の近くの、今の万才町辺りを歩いているとき、突然黄色い光を見て、近くの旅館の玄関先に飛び込んだそうです。外傷はほとんど無かったようですが、その後、髪が抜けて歯茎から大量に血が出たそうです。周りで亡くなった方もたくさんいたので、母親の父が、山からユズを取ってきて、それを煎じて飲ませたら、何とか毒が抜けて治ったそうです。典型的な放射線障害の症状だったようです。

――ご両親のことを書かれた小説『悲しみと無のあいだ』(2015年)の中で、お父様が原爆について一言「もう、よか」とだけ語るシーンが非常に印象的です。

父がどうして被爆経験を語らなかったのか。私にもよく分かりませんでした。ある時、気が付いたのは、父にはそれを語る言葉が無かったのだということです。語るにも語ることができない、何とも言いようがない体験だったのではなかったのかと思います。言葉にならないのですね。長崎弁で「もうよか」というのは「もういらない」という否定的な意味もあるけれど「それでいい」という肯定的な意味もあります。肯定と否定の両方の意味を帯びた多重性のある言葉です。私が被爆の状況を訊ねて、こうだったのか、こうではなかったのかと探ると「もう、よか」と父は言いました。私が言うその通りだという意味と、もう訊ねないでくれという意味だったのではなかったのかとも思います。

たくさんの被爆者の方の話を聞いてきましたが、被爆体験談というのは、変わっていくのですね。オーラルな伝承、口伝伝承というのは一般的に変わるんです。後から本とかいろんな人の話とかフィクションが入ってくる。もやもやしていた何かが、それで初めて言葉となることもあるようです。ただ、本人には心理的なリアリティーは一貫してあります。それは良い悪いというようなことではないんだと思います。

被爆体験を繰り返し話しているうちに、だんだん話として整理がついてくる、語りが洗練されてくるのです。だから、最初の頃の記録は逆に貴重ですよね。広島の原民喜の記録や長崎では松尾あつゆきの日記など、メモとして残したものというのは貴重なのだと思います。

作家の林京子さん(編集注:1930年生まれの長崎の小説家。1975年『祭りの場』で芥川賞受賞)だって、原爆について語り出すまで被爆から30年たってからですから。

原爆と浦上を書くこと

――ある方は青来さんの『爆心』の解説で「これは爆心地小説だ」と評されていましたが、戦後70年近くたって、8月9日の長崎を書くのに、いろいろな人々の連作小説という手法にされたのはなぜなのでしょうか。

長崎では「原爆は長崎ではなく浦上に落ちた」という言い方があるんですね。カトリックの信徒が多い浦上に原爆が落ちたのは「仏教・神道を信じない“天罰だ”」と言われた歴史があります。浦上というのは、旧市街に住む人々からするとある種「別世界」と思われていたんですね。

■ 関連記事:分断差別の歴史を超えて和解へ 『生き抜け、その日のために 長崎の被差別部落とキリシタン』

ただ、浦上にも旧市街地と変わらない暮らしと日常は、当然ありました。作家の井上光晴さん(編集注:1926~92。長崎在住の作家。直木賞作家、井上荒野の父。長崎県崎戸には井上光晴文学館がある)は、『明日』という小説で、原爆が投下される前日の1945年8月8日の浦上を書いています。井上さんは長崎に来たとき、爆心地の近くの家で洗濯物を干しているのを見て、そういう生活は当然8月9日の前まであったと思って、それで書き始めたそうです。被爆後にも爆心地周辺では、間もなく日々の暮らしと日常が戻ってきました。人間の営みはどんな場所でも続いていくのですね。

爆心地公園のすぐ隣にはラブホテルがあるんです。慰霊の場所のすぐ近くにもそういう人間の暮らしや営みがなされている。善し悪しではなく、人間はそういうものなんだという認識に基づいて、爆心地周辺の人々の暮らしを書きたかったんです。爆心地小説というのは、そういう意味があると思います。

――小説でも、普段は原爆のことなど誰も気にせずに生きている。でも、不倫をしている人妻でも8月9日にサイレンが鳴ると、一瞬原爆のことを考えざるを得ない。

爆心地に生きていると考えないではいられないでしょう。

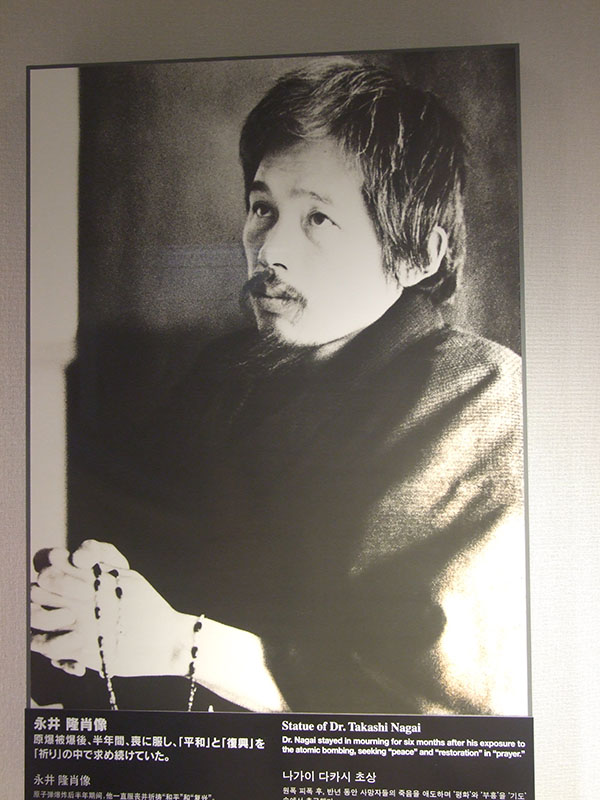

永井隆と山田かんの浦上燔祭説批判

――長崎では原爆投下後、長崎大学医学部教授として被爆者救護に関わったカトリック信徒の永井隆がよく知られています。でも一方で永井が「原爆がこの浦上に落とされたのは、われわれが人類の罪を背負って神へのいけにえの小羊としてささげられたのだ」という思想は「浦上燔祭(はんさい)説」とも名付けられ、批判もあります。長崎の詩人、山田かんさん(編集注:1930~2003。長崎生まれの詩人、永井隆の「浦上浦上燔祭説」を「民衆の癒やしがたい怨恨(えんこん)をそらし慰撫(いぶ)する、アメリカの政治的発想を補強し支えるデマゴギー」として批判し、「原爆は神の摂理」という永井説は、「長崎原爆に神や祈りのイメージを付加し被爆者を沈黙させ、原爆による大量虐殺の本質、使ったアメリカの罪悪を覆い隠す役割を果たした」と厳しく批判した)は「なぜ怒りの広島、祈りの長崎と言われるのか。長崎はついに峠三吉や大田洋子に匹敵するような原爆を怒りで問う作家を生み出せなかった」と書いています。私は長崎に住んでいた15年前、25歳の時にお会いしたんです。とにかく「原爆への怒り」を抱えてずっと生きてきた方だというのだけは伝わってきました。もうそれだけで圧倒されてお話を聞いたんです。

山田かんさんは怒りが強烈ですよね。それが、永井隆批判にもつながっています。広島の峠三吉や大田洋子にも似ているところがありますよね。でも、それ故に理解されがたいのかもしれません。被爆者の方が怒りを抱えているのはよく分かります。でも、それをどう表現するか。地元の方には分かるかもしれないけれど、それ以外の土地に住む方は、自分にまで怒られているような気持ちになるのかもしれませんね。

――でも一方で、そういう方が怒り続けないとダメなんですよね。

そうですね。そういう方が1人もいなくなって、物分かりのいい人ばかりになってしまったら、歴史がなくなってしまう。被爆者の怒りをどう表現するか、また、それをどう受け取るかは難しいですよね。山田かんさんを読んでいると、全編に怒りが沸々(ふつふつ)と湧いています。読んでいてつらくなるほどです。

――山田かんさんは、家がプロテスタント(聖公会)で、でも妹さんが被爆して戦後自死されたそうです。それで、教会では葬儀をあげてもらえなかった。そして、教会の人たちが海外からのララ物資で白いパンと牛乳でいいものを食べていて、あまりに被爆者の悲惨な生活と違うと感じて教会を離れていったという過去があるんですよね。

先日、木下恵介監督の「この子を残して」(1983年)という映画を見たんです。永井隆の小説が原作の映画なんです。冒頭でヨハネ・パウロ2世が1982年に来日したときの「戦争は人間の仕業です」と語る映像が入っている。そして、被爆直後、浦上天主堂の合同葬儀で永井隆が「原爆で死んだ人たちは神の小羊です」と弔辞を述べるシーンには、「そんなことあるもんか!」と男が野次を投げつけるシーンがモンタージュされている。かなり厳しい永井隆批判が盛り込まれているんですよね。同じく永井隆原作でオーソドックスにつくられた「長崎の鐘」(1950年、大庭秀雄監督)とはだいぶ違います。それはやはり、山田かんさんの永井隆批判の影響などもあるのだと思います。

長崎では、山田かんさんが始めた永井隆批判は、永井隆の後輩の医師、秋月辰一郎さんや、長崎大学で哲学を研究されていた高橋真司さんが理論立てて「浦上燔祭説」という言葉を造られたわけです。ですからやはり、山田かんさんの「怒り」はとても重要だったのだと思います。

――奥様がプロテスタントだったので、晩年は教会に通われていたそうです。でも残念ながら、永井隆に比べて山田かんさんは、長崎以外ではほとんど知られてないですよね。

そうですね。山田かんさんや福田須磨子さんはもっと知られてもいいのかなと思います。