日本のクリスチャン人口は1%といわれながら、ミションスクールと呼ばれるキリスト教系の学校は全国に380校以上あり、その数は決して少なくない。教育においても聖書の教えに基づく「全人教育」は奨励され、クリスチャンでない人でも普通に受け入れている。特に女子校は「お嬢様学校」と呼ばれるところも多く、おしゃれなイメージもあって受験生の人気は常に高い。そんなミッションスクールだが、70年前までは、当時の国家主義に反すると攻撃を受け、太平洋戦争下においては敵国によって建てられた学校だと危険視され、有形無形の圧力をかけられていたのだ。

ミッションスクール発祥の地にあるフェリス女学院(奥田義孝理事長)も戦時下、数々の困難を乗り越えてきた。このことは、『フェリス女学院100年史』に詳しく記される。また、創立150周年を迎える同学院では、現在『フェリス女学院150年史資料集』も刊行され、その中にも戦時中の資料が収められている。さらに、過去に行われた、戦時中に教職者や生徒だった人たちが集まっての座談会の記録から、同校を含め戦時下のミッションスクールがどのように過ごしてきたかを知ることができる。

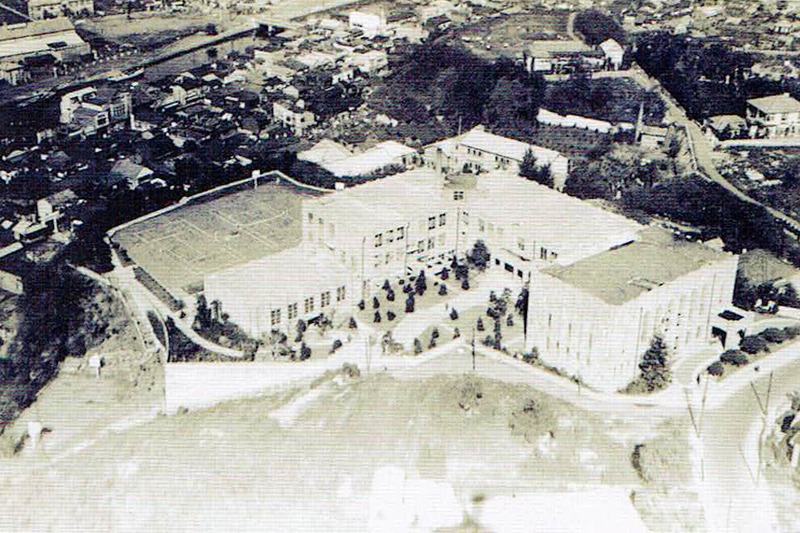

1870年、アメリカ改革派教会の婦人宣教師メアリー・キダーによって創設されたフェリス・セミナリー(当時)は、他のミッションスクールよりも、日本人のために女子普通教育機関として定着させることを意識していたという。そのため英語だけに重点を置かず、習字をはじめ、『日本外史』や『皇朝史略』『貞女鏡』などの和漢書の授業も行われていた。81年、ユージン・ブースが校長になり、99年、私立学校令により、フェリス和英女学校になる。ブースは1922年まで校長を務める。23年、関東大震災により校舎は壊滅し、婦人宣教師ミス・ジェニー・M・カイパー校長は殉職する。そして24年にルーマン・シェーファー校長が就任する。しかし、日米関係の悪化という状況下では、同校も他のミッションスクール同様苦境に立たされてしまう。

学校経営面での大きな打撃は、財団法人への切り替えだ。それまで宣教師の派遣元であるアメリカ改革派教会から多額の援助を受けてきた同校にとって、従来の援助が受けられなくなることは、大きな痛手であった。また、米国人であったステゲマン校長が退任し、70年間に続く米国人校長の時代は終わり、1940年、都留仙次(1884-1964)が新しい校長として就任した。通常就任式においては日米両国旗を通常交差して飾られていたが、この時から日の丸だけが飾られるようになっていく。

さらに、校名も明治以来の英語名を避けて「フェリス和英女学校」から「横浜山手女学院」と変更されてしまう。事態の緊迫は、国旗掲揚、宮城遥拝(ようはい)を強制され、生徒たちは、制服をモンペに履き替え、勤労奉仕に駆り出されていくことになる。この頃になると米国宣教師団も帰国してしまう。こういった一連のことは、同校だけでなく、同じく横浜にあったミッションスクール、共立女学校(現:横浜共立学園)、捜真(そうしん)女学校、横浜英和女学院、横浜紅蘭女学校(現:横浜雙葉学園)でも同様だった。

一方教職員は、強制的に申請させられ下付(かふ)された「御真影(ごしんえい)」を守るために誰かがいつでも当直しなければならなかった。42年になると「金属回収令」が出され、学院中の鉄、銅を全て供出することになり、教職員は校地周囲の柵(5トン)から講堂のシャンデリア、門灯、ネームプレートに至るまで一切を外してまわり、軍部に供出しなければならなかったのだという。

時間割では週6時間だった英語の授業は週3時間となり、校舎を海軍に全面貸与していたため寄宿舎の2部屋を打ち抜いて畳敷きのまま座って授業が行われた。しかしその授業も、時局の悪化とともに勤労動員のほうが重視されるようになり、44年3月には在学中でありながら修了証書を出して勉学を打ち切り、高等部は閉鎖されてしまった。

このような状況の中でも毎朝の礼拝は食堂で全員起立して守られ、必ず都留校長が最後に「今日も味方の兵士の上にお恵みを、それと同時に敵の兵士の上にも」と祈り、またある時は「この戦争を一日も早くやめ給え」とすら祈ったという。このことは、当時の生徒たちの心にも強く残っており、「あの頃はほんの子どもで、一緒に『アーメン』と言って祈っていたが、今思えばあの時代にそういうことを口に出して祈ることは大変勇気のいることだったのではないかと思う」と当時の生徒は振り返っている。

実際、都留校長のこのような姿勢が、生徒たちを戦争に対して盲目的、熱狂的にさせなかったという。勤労出勤強化に伴って、当局から授業を日曜日に行うよう指示された時も同校では実施しなかったし、聖書の授業も継続して行っていたと明かす。生徒たちも、勤労奉仕先の工場でも礼拝は行っていたという。当時勤労奉仕に駆り出された人の話では、礼拝は「フェリスの本質を求めてやまない気持ちが自然に湧き上がってきて」生徒が自主的に行っていたと言い、「毎日できなかったが、見えない力に支えられているという安心感があった」と述べている。

終戦直後、これまで海軍に占領されていた校舎は、今度はGHQに占領されることになり、ようやく45年10月に返還されたが、実際に校舎が使えるようになったのは46年になってからだったという。同校にとっての大きな悲しみは、失ったもののの多さだ。肉親や家、財産、さらに長年信仰において結ばれた海外との友好も失った。また、生徒たちは再び取り戻すことのできない美しい青春と学びの時を失ったと『100年史』は締めくくる。

ただ、当時の記録を読むと、都留校長が経営困難にことよせて関係者から普通の高等女学校になることを勧めらていたことや、憲兵からは学校の方針について度々詰問を受けていたことが分かる。想像を絶する困難さの中でも他者への祈りを忘れず、キリスト教主義の学校を守ってきた都留校長の姿が、同校の現在を支える大きな力となっていることを感じずにはいられない。