笠井政子さん(99)は、毎週日曜日、歩いて東京・下北沢の日本基督教団頌栄教会に通い、午前10時半からの礼拝で、前方の席に座り祈りをささげる。頌栄教会での信仰生活は69年目を迎える。青山学院神学部を卒業して女性伝道師となり、1941年からは牧師だった夫昌雄さんと共に現在の北朝鮮南西部の海州(ヘジュ)へ渡り、伝道に携わった。しかし、昌雄さんは召集され戦死。ソ連占領下に幼い子ども3人を抱えて数百キロを逃避行し、釜山から船で日本に帰国した。2冊の著書に記された戦争体験は、小柄で穏やかな笑顔からは想像もできない壮絶なものだ。70回目の8月15日が近づいた7月末の日曜日、頌栄教会を訪ね、著書をもとにお話を伺った。

大草原の小さな家のようなクリスチャン一家

笠井さんは1915年8月28日、米カリフォルニア州中部のフレズノで双子の姉妹として生を受けた。父は5人兄弟の末っ子で、出稼ぎで米国に渡り、ブドウ畑や養鶏場の労働者として働いていた。弘前女学校卒業後、英語教師を経て渡米した母と結婚。4人家族だった。母は弘前で宣教師から洗礼を受けた熱心なクリスチャンだった。

「私が生まれて100日目に、『この子は将来伝道者にします』と献身礼を授けてくれたそうです」と笠井さんは語る。母から祈ることを教えられ、イエス様はいつでも、どこでも一緒にいてくださるという信仰を、自然と体で受け入れていた。

ハンセン病患者のために生涯をささげた聖人ダミアン神父の本を母から渡され、毎晩一人で森の中で祈り、自分もそのような生涯を送りたいと思ったという。丸太作りの家は父の手作り。日曜日には父が手綱を取る馬車に乗り、家族そろって教会に通った。「米国の開拓民のような生活。『大草原の小さな家』の世界ですよ」と当時を振り返る。

青山学院神学部女子部を経て女性伝道師に

9歳で家族は日本に帰国。小金井の家から青山学院神学部女子部に4年間通った。学校の周りは一面の原っぱだった。女子が2階、男子が3階と分けられ、授業も男女別々で、「男子と女子が口をきいてはいけない」と宣教師が見張っていたという。

「そんなこと言ったって、教会に行ったら一緒にお祈りするのにね」と当時を思い出してほほ笑む。女子は7人、男子はその倍くらいいた。「授業は宣教師が全部英語で行っていました。ギリシャ語とヘブライ語は苦手でした。伝道先で演奏できるようにオルガン演奏の授業もありました」

卒業後、日本メソジスト牛込教会の伝道師として赴任する。まだ女性伝道師は少なかった時代だ。「役員会は全員男性、私は役員会や礼拝のときにスリッパを並べる役目でした」と当時を振り返る。

1938年に、米国のドリュー神学校とボストン神学校で学んだ笠井昌雄牧師と結婚した。そして1941年4月、ソウルの北、現在の北朝鮮・海州のメソジスト教会に夫婦で赴任した。

朝鮮北部の海州で伝道

電信柱には「鬼畜米英」の文字と十字架が印刷されたポスターが貼られ、毎週日曜日の礼拝には、特高警察が後ろに陣取り監視をしていたという。礼拝に出席する教会員も減っていった。

朝鮮人の教会はいつも多くの人が集い、大変な熱気だったことを覚えているという。街では威張る日本人の姿も見た。物資が乏しい中、店にはミルクを求めて朝鮮人の母親たちが前の晩から並んでいた。「でも、日本人の母親は朝にやってきて列に割り込むんです。ひどいことをするなあと思いました」。しかし、生活自体は3人の子どもと共に落ち着いた幸せなものだった。

夫昌雄牧師の突然の召集

1945年3月、突然、夫の昌雄牧師に赤紙の召集令状が来る。赤紙が届いたということは生き別れを意味した。生木を引き裂かれる思いだったという。教会の役員たちが、お祝いしなければと言って赤飯を炊いて届けてくれたが、喉を通らなかったという。

その週の日曜日、朝の礼拝で昌雄牧師は、3人の子どもに自らの手で幼児洗礼を授けた。翌月曜日は出征の日だった。

朝、昌雄牧師は言った。

「これから戦争はますます厳しくなるでしょう。もう地上で再会できないと思う。今度会う時は天国で会いましょう。この先、幼い子どもたちを抱えて、さぞ困ることがあると思うが、もし困ることがあったら、イエス様に相談しなさい。必ず助けてくださる」

その言葉が遺言となった。海州の駅で、召集を受けた人たちが日の丸を肩に掛けて立っていた。万歳の声に送られ、昌雄牧師は列車の中に消えて行った。視線を合わせることもできなかった。

「ただ、夫は『信徒の方が次々徴兵されていくのに、牧師である自分が残っているのが苦しい』とよく言っていました。ようやく自分の番が来たと喜んで行ったのがせめてもの慰めでした」と笠井さんは言う。

「穏やかな方でした。信仰はしっかりしていました」

1歳、4歳、5歳の3人の子どもとの生活が始まった。

敗戦、ソ連占領下の生活と馬小屋のクリスマス

1945年8月15日、玉音放送で敗戦を知らされた。地元の朝鮮人が「万歳!」の叫び声と共に、朝鮮旗を掲げているのには驚き、複雑な思いと不安で気持ちが交錯した。母国語を奪われ、抑えられてきた人々がどう出るか、戦々恐々だった。夜になると、ピストルの弾がヒューと流れ、窓ガラスが揺れた。

駐屯していた日本軍の幹部たちは15日より前に敗戦の情報を手に入れ、トラックいっぱい食糧を積んで引き揚げていった。官僚もいち早く船で脱出し、海州には無力で病弱な人や女子どもたちだけが置き去りにされた。「自分の身を守るのに精いっぱいだった。無政府状態の心細さ、何が起きても訴えるところはなかった」という。

そこにソ連軍が進駐してきた。牧師館に6家族がひしめき合い、衣類、家具、食器を少しずつ売って米に換えて生活した。カチカチの干鱈(ひだら)を金づちでたたいて砕き、ニンジンと一緒に入れて炊き込みご飯にし、子どもたちに毎日食べさせた。母親たちは、お金を着物の襟に縫い込んだり、下駄の裏に貼り付けたりと逃げ支度を工夫した。

冬は零下35度にもなった。ある家の家族が脱走したと分かれば、皆で一斉に駆け付け、塀や外壁の板をはがして燃料にした。あっという間に一軒の木造家屋が跡形も無くなった。スラムさながらの生活だったが、その年の12月24日にはクリスマスの祝いをした。大きな星を付けたツリーを飾り、色紙で鎖を作って天井につるし、皆で賛美歌を歌って闇の中での救いを心から祈った。「馬小屋を地で行く聖夜でした。生涯忘れることの出来ないクリスマスとなりました」と笠井さんは著書の中で書いている。

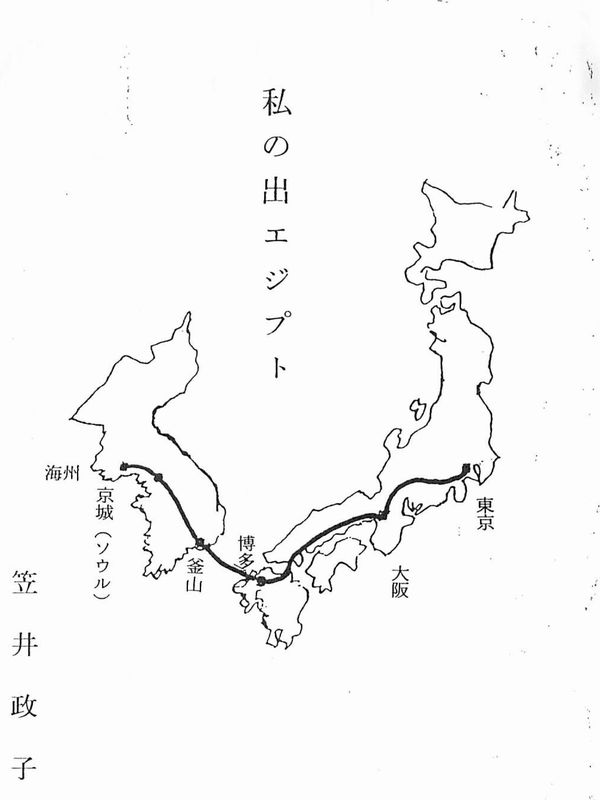

日本への逃避行「私の出エジプト記」

1946年2月、脱出することに決めた。現地の救世軍の権牧師が相談に乗ってくれ、準備に協力してくれた。出発の時、権牧師は「神ともにいまして 行く道を守り・・・」の賛美歌を歌い、祈り送り出してくれた。後に日本人の脱出に協力したということで、権牧師は投獄されたと知ったという。

ソ連兵に見つかれば射殺される。一番下の子を背負い、朝鮮服を着て出発した。道路を歩くと検問にかかると聞き、畑のあぜ道や引き潮の海の中を歩いた。ソ連兵のサーチライトから身を隠すため、海面下にしゃがみこみ、ライトが消えるとまた歩き出した。何度もつまずき、足は傷だらけになり、爪は剥がれた。「あたかも、イスラエル民族の出エジプトの紅海徒歩です。目の前は海、後には戻れないのです」と著書『私の出エジプト記』には書かれている。

22時間かけて38度線を越えることができたが、4歳の次男とはぐれてしまった。捜し回るが見つからない。心配のあまり食事は喉を通らず、生きて日本には帰れないと思った。「死の陰の谷」を歩むようで、どうしていいのか見当もつかず、祈った。祈り続けていると4日目、「空の鳥さえ、養ってくださる神が、人の子を省みてくださらないはずはない」という聖書の言葉がひらめいた。「不信仰の私をお赦(ゆる)しください」と祈り、「全てをお委ねします」と心に決めた。

その日の夕方、救世軍の小使いが、はぐれていた次男を朝鮮人の子どもに仕立てて連れてきてくれ、再会することができた。お礼をしたいと思い、着ていた朝鮮服を差し出したが、「自分たちはイエス様のためにしたのだから」と、走るように姿が見えなくなった。「その後ろ姿はイエス様と重なりました」「私は、今后(これから)、どのような試練も受けますと神に契(ちか)いました」と笠井さんは著書につづっている。

ようやく京城(ソウル)の駅に着いた。米軍が、笠井さんと子どもたちに頭から背中まで、真っ白になるほどDDT(殺虫剤)を散布した。釜山(プサン)からやっとのことでフェリーに乗り博多へ。博多から大阪に着くと、駅のホームは復員兵でいっぱいだった。蹴飛ばされ、乗り込むのに苦労し、窓から子どもたちを押し込んだ。沿線はがれきの山だった。戦災孤児が浮浪児となり、空き缶をぶら下げて物乞いをしていた。到着した東京は、空襲で焼け野原となっていた。「まあ、よく生きて帰ってきた」と母が出迎えてくれ、新しい生活が始まった。

再び女性伝道師に

知人の牧師から手伝ってほしいと言われ、1946年4月から日本基督教団池ノ上教会(現頌栄教会)の婦人教師となった。炊事のために薪を割ってから教会に行ったため、少し遅れることもあったが、少しでも遅れると牧師から怒られた。「あの頃は、牧師先生は今と違って、ずっと厳しくて怖かったんですよ」と笠井さんは言う。

1965年に按手(あんしゅ)を受けて正教師となり、1983年に引退した後は、教会の家庭集会で奉仕した。その間、5人の牧師を手伝い見守ってきた。頌栄教会での信仰生活は69年になる。朝鮮から命懸けで連れ帰った次男は牧師になった。

「女性だったからずっと同じ教会にいられるんだと思います。男性の牧師だったら、前の牧師がいたら気兼ねするし、いられませんよ。あまり邪魔にならないからいられるんです」と静かにほほ笑む。「今の清弘先生になってからは、若者も増えたし、本当の教会になりましたよね」とも。

夫の昌雄さんの消息は、引き揚げ援護の事務所を訪ねても全く分からなかった。終戦後3年たった頃、昌雄さんの部隊長だった人から手紙が来た。仲間の身代わりとなって殺されたという。その人は、昌雄さんの死を知ってから教会に行くようになり、洗礼を受けてクリスチャンになったという。

同じ年、岡山県・長島のハンセン病療養所に入園している人から手紙が来た。

「今私は目が見えなくなり。喉に穴をあけて呼吸し肉の塊のようになりました。しかし毎日イエス様を仰ぎ見、喜びと感謝の日々を過ごしております。私に信仰を伝えてくれたのは同郷の笠井さんでした。神学生だった頃、故郷に帰ると私を訪ねて下さり聖書のお話をしてくださいました。重症の身でありながら神を讃美できる私の平安は、笠井昌雄さんのおかげです」

そんな手紙がいくつも来た。

昌雄さんが若くして戦死したことを長い間悩んだ。しかし、笠井さんは著書の中でこのように書いている。

「この年齢になって思うことは、人間の生涯は長さではない、また業でもない、何一つ果たせなかったとしてもいいのです。笠井にとって一番の喜びはイエス・キリストに出会えた事です。イエス・キリストによって変えられた、それだけで生まれて来た甲斐はあったのです」

そして聖書の言葉を引用している。

「一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば、多くの実を結ぶ」(ヨハネ12:24)

恐れてはならない、おののいてはならない

笠井さんは、自身の戦争体験を振り返り、著書のあとがきでこのように書いている。

「この世的に考えますと、最愛の夫を戦争で奪われ、引揚者として地獄を通り、もう二度と思い出したくもない程、恐ろしい体験を致しました。秩序の全くなくなった敗戦後、日本の母の待つ実家に戻る事ができたのは、奇跡としか考えられません。女手ひとつで三人の息子を育てる事は大変厳しく、お腹いっぱいに食べさせてやれなかったし、忍耐のし通しだったと思います。その私の不安を神は見逃しませんでした」

「苦しかった事が、すべて今日の私の感謝に変えられました」

「『主御自身があなたに先立って行き、主御自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも、見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない』(申命記31:8)この御言に力づけられました」

来月、101年目の信仰生活へ

笠井さんは今の教会を見て、何を思われるのだろうか?

「今の教会に来る人は、みんな見かけは幸せそうですね。でも本当にそうなのかは分かりません。礼拝はどなただって来てもいいところです。日本はクリスチャンが一番少ない、仏教国ですよね。でも何とかして一人でも多くの人が教会に来られるような時代になってほしいと思います。今、礼拝に来ている人が伝道してほしいですね。でもそれはとっても難しいことなんですけどね」

今の時代については?

「日本は戦争をしないほうがいい。平和の国なんだから。でもテレビを見ていると、戦争したい人もいるみたいだけれど」

最後にお元気の秘訣は?と伺うと、「そりゃあ、孫に会いたいからですよ」と即答された。孫娘の萌里さんは青山学院大学を卒業し、昨年から外務省の職員としてチリで勤務している。めったに会えないが、来月迎える笠井さんの100歳の誕生日に合わせて帰国し、お祝いをしてくれるそうだ。

来月8月28日、笠井政子さんの101年目の信仰生活が始まる。