なぜ、人は人の目を気にするのか。なぜ、人はさまざまな肩書、衣服、持ち物、そうしたもので自分を良く見せようとするのか。人はなぜ、人を裁くのか。なぜ、人は自分と人を比べ、嫉妬するのか。こうした行動は誰もがすることだが、どうして人はそのようなことをしてしまうのだろう。

実は、こうした行動には共通点がある。これらはどれも、自分で自分を高くしようとする運動だということだ。周りの人よりも自分を高くしようとすることで、少しでも人から良く思われ、愛されようとしている。ならばどうして、人は愛されようとするのだろう。

それは、自分のことを愛される価値もない、「ダメな者」と思うからである。それで一生懸命自分を高く引き上げ、愛される者になろうとする。

しかし、この運動は人の目を気にさせ、誰が愛されるかをめぐって争わせる。互いを比べさせ、嫉妬させる。自分を偉く見せるために、裁き合わせる。こうした行為は人を苦しめるので、これを「罪の行為」という。このように、「ダメな者」という思いが自分を高くする運動となり、「罪の行為」の原動力になっている。

この「ダメな者」という思いは、「不安」から来る。その「不安」は、人が神との結びつきを失う「死」によって生じた。人は神との結びつきを失い、神に無条件で愛される自分を認識できなくなって「不安」を覚えるようになった。このことが、愛される価値もない「ダメな者」という思いを抱かせる。

この「ダメな者」という思いは、無条件で愛される自分が見えないことの「不安」によって生じたので、「ダメな者」という思いは自動的に、「何々ができないから、自分は愛されないのだ・・・」となり、「愛されるためには頑張らなければならない・・・」となる。そして、誰もが愛される自分を目指し、互いを比べ争うようになり、嫉妬や怒り、争いや憎しみを覚えるようになってしまった。

こうした苦しみから解放されるには、兎にも角にも、無条件で愛される自分を知るしかない。ここでは無条件で愛される者のことを、「良き者」と呼ぼう。人は「良き者」として扱われなければ「ダメな者」という思いは消えることもなく、「罪の行為」に苦しみ続けることになる。

そこでキリストが来られた。キリストは、私たちが罪人であろうと、そうしたことは一切勘定に入れず、ただ無条件で人を愛された。人を、いつでも「良き者」として扱われた。その愛が本物であることを、私たちのために死んでくださったことにより明らかにされた。

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ローマ5:8、新改訳)

人は「ダメな者」ではなく、無条件で愛される「良き者」であることを、キリストは自らの死をもって示されたのである。それで、「ダメな者」と思い込み苦しんできた人たちは、その打ち傷のゆえに癒やされることになった。

キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(1ペテロ2:24、新改訳2017)

これが福音であり、それは「良き者」であることを教えるキリストの十字架にほかならない。この「良き者」という福音が、「罪の行為」を支援する「ダメな者」という思いを食い尽くすのである。ここにこそ、人が抱える苦しみの真の解決がある。

ところが、キリストの打ち傷によって示された福音とは裏腹に、教会では伝統的にこう教えてきた。人はアダム以来「堕落した者」であり、「ダメな者」になったと。というのも、アダムは自らの意志で罪を犯し、その際、私たちもその罪に参加していたからだという。それで、私たちも「堕落した者」となり罪を犯すのだとした。こうした考えを「原罪」といい、これが伝統的な罪の理解になっている。そして神は、人の罪に激怒し、罰として死をもたらしたとした。ゆえに、今日の私たちの体は、滅び行く「死の体」(有限)になったとした。

それで教会は、「罪を悔い改めよ!」と叫び続けてきた。神に愛されたければ罪を反省せよと叫び、「お前は、“ダメな者”」だという刻印を押し続けてきた。しかし、「罪を悔い改めよ!」という御言葉は聖書に一つもない。というのも、神は人を愛するのに条件など付けられないから、「罪を悔い改めよ!」という御言葉がない。あるのは、「罪ゆえに、立ち返れ!」であり、それは、「罪は病気ゆえに、神の治療を受けに行け!」という意味である。イエスの言葉でいうなら、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい」(マタイ11:28、新共同訳)となる(参照:福音の回復(52))。

これでは、キリストが「良き者」というアクセルを踏んでおられるのに、教会は「原罪」を片手に「罪を悔い改めよ!」と叫び、「ダメな者」というブレーキを踏むようなものだ。

そこで前々回は、アダムは堕落などしていないことを説明し、前回は、神は人を造られたことを後悔などしていないことを説明した。創世記6:6、7に「後悔した」とあるが、それは誤訳であることを古い写本によって説明した。そのことで、人を「ダメな者」とする伝統的な「原罪」の再解釈を試み、神が人を「良き者」とすることにブレーキを掛けることのないようにした。だが、「原罪」を再解釈するには、越えなければならない最後の山がある。それが、次の御言葉である。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。(ローマ5:12、新共同訳)

確かにこの御言葉を読めば、伝統的に教えられてきた「原罪」の話は正しいことになる。しかしそうなると、キリストの打ち傷は人を「良き者」だとするのに、教会はこの御言葉を盾に、人を「ダメな者」として扱うことになる。これではどうにもならない。

そこで、「福音の回復」の最終回は、「原罪」を支援する最強の砦、ローマ5:12に立ち向かってみたい。その砦を崩すことで、人は「良き者」だという福音を回復させたい。なぜなら、「良き者」とする福音以外に、苦しみから解放される術などないからだ。

いずれにせよ、今回の話は人を「ダメな者」として扱う「原罪」との最終戦になるので、かなり衝撃的な内容となる。同時に、私たちの真の敵が何であるかも知ることになる。では、ローマ5:12を見てみよう。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【問題点を探る】

(1)言葉の定義

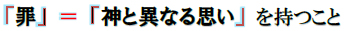

ローマ5:12を見ていく前に、そこに出てくる「罪」と「死」という言葉を先に定義しておきたい。というのも、人は「罪」というと人に有害となる行いを連想し、「死」というと肉体の死を連想するが、神は違うからだ。では、神が言われる「罪」とは何かから見てみよう。イエスは「罪」を、次のように定義された。

罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと、(ヨハネ16:9、新共同訳)

神を信じないことを、イエスは「罪」とされた。神を信じないとは、裏返すと「神と異なる思い」を持つということなので、「罪」の定義は次のようになる。

先に、「ダメな者」という思いが「罪の行為」を支援していることを述べたが、「ダメな者」という思い自体が「神と異なる思い」なので、そこから生じる行為は必然的に「罪の行為」となる。人はそうした行為の中でも、特に人に有害となる行いだけを罪とする。罪を、「行いの規定」で捉えてしまう。だが、罪とは神を信じないことであり、「神と異なる思い」を持つことなのである。では次に、「死」を定義しよう。神から見た人の「死」とは何なのだろう。それを知る神の言葉がある。

しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。(創世記2:17)

神はアダムに、善悪の知識の木から取って食べる「とき」、「必ず死ぬ」と言われた。ということは、取って食べる「とき」に生じる出来事が「死」ということになる。ならば、食べた「とき」、アダムとエバに何が起きたのだろう。聖書はその出来事を、次のようにつづっている。

このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。(創世記3:7)

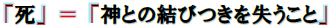

食べた「とき」、彼らは自分たちの裸を意識するようになり、それを何かで覆い隠そうとしたという。しかし、以前は、「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)とある。この変化こそ、神の言われる「死」なのだ。ならば、この変化は何を意味するのだろうか。

それまでの2人は、裸であっても恥ずかしくなかったという。このことは、そのままで愛される神の愛を、問題なく認識できていたということを意味する。ところが、食べた「とき」から裸を意識するようになり、恥ずかしいと思うようになったということは、そうした神の愛を認識できなくなったということを示している。つまり、2人は食べた「とき」、神との結びつきを失ってしまったということだ。

この推論が正しければ、神だけが「永遠」なので、神との結びつきを失った人の体は「有限」となり、土に帰ることになる。残念ながらこの推論は正しいので、食べたアダムに対し、神はこう言われた。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。すなわち、食べた「とき」に起きた出来事とは、神との結びつきを失うことであった。このことから、「死」は次のように定義される。

このように、神から見た人の「罪」は、「神と異なる思い」を持つことであり、神から見た人の「死」は、神との結びつきを失うことである。その「死」が、アダムの「罪」に伴い入り込んだ。その結果、人の体は有限になり、神に愛されている自分が見えなくなった。

さて、「罪」と「死」の定義が済んだので、この予備知識を基に早速ローマ5:12を見ていこう。すると、すぐに問題点が見えてくる。

(2)既存の訳における問題

新共同訳は、ローマ5:12を次のように訳している。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。(ローマ5:12、新共同訳)

前半の、「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」という訳は、アダムの罪によって「死」が入り込んだことを教えている。

ところが後半を見ると、「すべての人が罪を犯したからです」と訳され、死が全人類に広がったのは、全人類が罪を犯したからという話になっている。前半では、人類に死が広がったのはアダムが罪を犯したからと言い、後半では、全人類が罪を犯したからと言い直した訳になっている。これは、まったくもって意味不明な文章としか言いようがない。つまり、この訳には大いに問題があるということだ。

こうした意味不明の訳は今に始まったことではない。伝統的にそう訳されてきた。その訳を逆手に取り、アダムが罪を犯したとき、すべての人もその罪に参加していたとし、私たちはアダムの原罪を引き継いだとされ、そのことへの罰として、全人類に死が及んだとされてきた。今日の「死の体」は、罪を犯したことへの神からの罰とされてきた。

しかしそうなると、イエスもアダムにあって罪を犯したのかという問題が生じる。なぜなら、イエスも私たちと同じように「死の体」を持っておられたからだ。だが聖書は、「罪は犯されませんでした」(ヘブル4:15)と教えている。このことをどう説明するのか。どう繕っても、説明などできない。であれば、従来の原罪論は誤りだということになる。それは同時に、その誤りを支援する既存の訳もおかしいということになる。

以上が、既存の訳における問題点であるが、この誤りは、罪によって入り込んだ「死」を、罪に対する神の罰としたことにある。ローマ5:12には神の罰という表記などないが、そのように解したことに誤りがある。しかし、「罪」と「死」の定義がしっかりできていれば、決してそのようなことにはならない。そのことを説明しよう。

(3)「死」は神の罰ではない

聖書によると、人は神に似せて造られた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう」(創世記1:26、新共同訳)。神と一つ思いを共有する、神の部分として造られた。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。ということは、人が罪を犯すと、すなわち「神と異なる思い」を持つと、どうなるだろう。当然、神と一つ思いを共有できなくなるので、人は神との結びつきを失うことになる。「死」の定義は神との結びつきを失うことであったが、人は「罪」を犯すと、自動的に「死」が訪れる造りになっているということだ。それで聖書は、次のように教えている。

罪から来る報酬は死です。(ローマ6:23)

ここで「報酬」と訳されているギリシャ語は「オプソーニオン」[ὀψώνιον]で、それは当然予想される結果を意味する。毒を飲めば死んでしまうが、その場合の死が「報酬」(オプソーニオン)になる。しかし、罰として処刑される場合の死は「報い」といい、処罰としての「報い」は、ギリシャ語では「ティモーリア」[τιμωρία]という。つまりこの御言葉は、「死」は神からの罰ではなく、罪を犯すと自動的に生じることを教えているのだ。「罪」と「死」の定義がしっかりできていれば、こうした関係は容易に分かる。

さらに聖書は、アダムとエバが悪魔に操られた蛇に欺かれ、「蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)、「食べても死なない」という「神と異なる思い」を信じてしまったことをつづっている。「死」を生じさせた「罪」(神と異なる思い)は、悪魔から来たということだ。そうであっても罪を犯したので、自動的に人は神との結びつきを失い、「死人」になった。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。

まことに「死」は、悪魔の仕業であった。それで聖書は、悪魔のことを、「死」をつかさどる者と呼ぶ。「死をつかさどる者、つまり悪魔を・・・」(ヘブル2:14、新共同訳)。ゆえに「死」は、まさしく神の敵となった。「最後の敵である死も滅ぼされます」(1コリント15:26)。このことからも、「死」は神からの罰ではなかったことが分かるだろう。

このように、入り込んだ「死」を、罪に対する神の罰とする原罪論は誤りであり、それの根拠に使われてきたローマ5:12の訳も誤りである。となれば、やはり意味不明の文章となる。そもそも文章とは本来意味が通じるものであり、福音を伝えるために書かれた文章となればなおさらのことだ。こういう場合は既存の訳をいったん横に置き、どうすれば意味の通じる文章になるかを考えるべきである。すると、1カ所の訳を変えるだけで意味の通じる文章になることが分かる。では、その1カ所を見てみよう。

(4)問題の1カ所

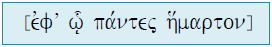

前半部分の訳、「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」は問題ない。問題は後半部分の、「すべての人が罪を犯したからです」にある。この訳が文章全体に矛盾を引き起こしている。では、後半部分の原文を見てみよう。

原文は [ἐφ᾽ ὧ]「エポー」と、[πάντες ἥμαρτον]「パンテス ヘーマルトン」とに分けられる。新共同訳は「エポー」を、「・・・だから」(because)という意味の「接続詞」に解し、それを基に後半を、「すべての人が罪を犯したからです」と訳している。

だが仮に、この「エポー」を「その結果」という意味の「接続詞」に解せばどうだろう。それであれば、前半はアダムの罪によって「死はすべての人に及んだのです」となり、後半は、「その結果、すべての人が罪を犯した」となり、時系列の分かりやすい文章になる。そもそも人は、神との結びつきを失う「死」によって「不安」を覚えるようになり、見える安心をむさぼる罪を犯すようになったので、そのこととも合致する。聖書も、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)と教えているので、それとも一致する。

またそうなると、「死の体」は、私たちがアダムにあって犯した罪の罰ではなかったことになる。であれば、「死の体」を有していたイエスも、アダムにあって罪を犯したのかという先の疑問も消滅する。さらにこの文章でいけば、私たちが犯す罪の原因は私たちの本性にではなく、後から入り込んだ「死」にあったとなるので、私たちの罪は病気という位置づけになる。病気になった「良き者」を癒やすのが神の福音となり、キリストの打ち傷によって示された福音とも整合性が取れる。

従って、「エポー」の訳が問題の1カ所であり、この訳を変えるだけで先述した問題はすべて解決する。そうであれば、「エポー」の意味は本当に「・・・だから」(because)で間違いないのかが問われる。では、それを検証してみよう。

(5)「エポー」の意味

ここからは、なるべく多くの方が容易に理解できることを優先し、専門的な説明ではなく、簡略化した説明にさせてもらう。そのため、古典ギリシャ語に堪能な方には多少乱暴な説明になるがお許し願いたい。

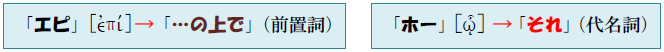

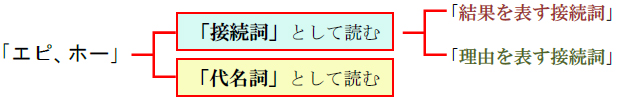

さて、問題となる「エポー」[ἐφ᾽ ὧ]だが、これは一つの単語ではない。「エピ」[ἐπί](・・・の上で)という前置詞と、「ホー」[ὧ](それ)という代名詞の2語から成っている。

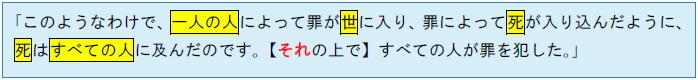

この2語を並べて読むと「エポー」となるが、ここは2語から成ることの理解を優先させ、今後は「エポー」ではなく、「エピ、ホー」という表記にする。この2語を直訳すると、「それの上で」となるので、その訳を新共同訳に挿入してみよう。

このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。【それの上で】すべての人が罪を犯した。

上記の訳を見て分かるように、【それの上で】の「それ」が何を指すかで、文章全体の意味は変わってくる。例えば「それ」が、この文章の初めに書かれている「一人の人」を指しているとするなら、【それの上で】は「一人の人の上にあって」という意味になる。「一人の人」とは「アダム」を指すので、この箇所の文章は、「アダムの上にあって、すべての人が罪を犯した」となる。私たちの罪の原因は、アダムにあるという意味の文章になる。

ところが、「それ」が前節の「死」を指しているとするなら、【それの上で】は「死の上にあって」という意味になり、「死の上にあって、すべての人が罪を犯した」となる。私たちの罪の原因は、「死」にあるという意味の文章になる。このように、「それ」が何を指すとするかで、ここに書かれている文章全体の意味は変わってくる。

さらに「それ」は、「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」という「前文」すべてを指しているとも考えられる。あるいは「それ」に続く、「すべての人が罪を犯した」という「後文」すべてを指しているとも考えられる。

「前文」を指しているとなれば、【それの上で】は、「前文の上で」ということになり、それに続く「後文」は、「前文」の結果そうなったという内容になる。そうであれば、【それの上で】は「その結果」という意味の「接続詞」と同じになり、「結果を表す接続詞」と同等の意味になる。「後文」を指しているとなれば、【それの上で】は「後文の上で」ということになり、「後文」は「前文」の理由を述べた文になる。そうであれば、【それの上で】は「というのは・・・だから」という意味の「接続詞」と同じになり、「理由を表す接続詞」と同等の意味になる。

このように、「エピ、ホー」は【それの上で】であるため、「それ」が何を指すかで意味は大きく変わってくる。「それ」が一つの単語を指す場合もあれば、語句を指す場合も、文を指す場合もあるのでそうなる。ここで押さえておきたいことは、「それ」が「前文」や「後文」のすべてを指すとした場合、【それの上で】は「接続詞」と同じ意味になり、「結果を表す接続詞」にも「理由を表す接続詞」にもなるということだ。要は、「エピ、ホー」という2語は「熟語」にもなり得るということである。

そこで、今後の話を容易にさせてもらうために、「エピ、ホー」には「熟語」としての見方と、そうではない2つの見方があるとさせてもらう。「熟語」として見た場合、「接続詞」と同じ意味を持つので、こうした見方を、「エピ、ホー」を「接続詞」として読む、とさせてもらう。もう1つは独立した言葉とし、「それ」が何を指すかという見方である。こうした見方を、「エピ、ホー」を「代名詞」として読む、とさせてもらう。

ならば、この範囲であれば「エピ、ホー」を自由に訳してもかまわないのだろうか。そうはいかない。「接続詞」として読む場合は「結果を表す接続詞」か「理由を表す接続詞」になるので、文脈から最も自然に読める方で訳さなければならない。「代名詞」として読む場合は、「それ」が何を指すと最も自然に読めるかを検討し、訳さなければならない。では、ローマ5:12の「エピ、ホー」の場合、何が自然な読み方になるのかを見てみよう。

(6)自然な読み方

「接続詞」として読む場合は、「結果を表す接続詞」にも「理由を表す接続詞」にもなり得るので、まずは「結果を表す接続詞」として読んでみよう。すると、「(すべての人に死が及び)、その結果、すべての人が罪を犯すようになった」となる。すべての人の罪の原因は「死」にあったという意味になり、何ら問題なく自然に読める。

だが「理由を表す接続詞」として読むと、「というのも、すべての人が罪を犯したからです」となり、既存の聖書訳になる。これだと先述したように、まったくもって意味が通じない。従って「接続詞」として読む場合は、「結果を表す接続詞」として読むのが自然な読み方となる。

今度は「代名詞」として読む場合だが、「ホー」(それ)は「男性代名詞」、あるいは「中性代名詞」になるので、最初は、それに該当する言葉で検討する。しかし、ふさわしいものがなければ、「男性代名詞」「中性代名詞」にはこだわらないで検討することになる。では、最初の検討の条件に合うものを探すと、「一人の人」「世」「死」「すべての人」が該当する。

該当するものが4つある場合、「ホー」(それ)に近いところから検討する。最も近いのは「すべての人」だが、これでは意味が通じない。次に近いのは「死」である。そうなると「エピ、ホー」は「死の上にあって」となり、「死の上にあって、すべての人が罪を犯した」という意味になる。この訳であれば、すべての人に「死」が入り込んだことで、すべての人が罪を犯すようになったという話になり、意味がよく通じる。あとは「世」と「一人の人」であるが、これだと意味が通じないので、「代名詞」として読む場合は「死」を指すとするのが自然な読み方になる。

このように、ローマ5:12の「エピ、ホー」を「接続詞」として読む場合だと、「結果を表す接続詞」として読むのが自然な読み方になり、「代名詞」として読む場合だと、「ホー」は「死」を指すとするのが自然な読み方になる。どちらも、私たちの罪の原因は「死」にあるとする同じ内容になる。その場合は、「エピ、ホー」をどちらで読んでもかまわない。

ところが、今日の聖書の訳は自然に読むことを拒否し、「エピ、ホー」を強引に「理由を表す接続詞」として読んでいる。そのため、前半と後半がけんかし、意味不明の文章になっている。人はそのことを逆手に取り、ここから原罪論を展開した。すると、なぜ自然な読み方を拒否するのかという疑問が生じる。同じような疑問を持った神学者は過去にもたくさんいた。にもかかわらず、公の聖書はどれも「理由を表す接続詞」として訳してきた。実は、そこには分かりやすい理由がある。その理由は、名の知れた辞書を見ればすぐに分かる。

(7)辞書における意味

古典ギリシャ語で有名な辞書、『Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon』によると、「エピ、ホー」は「on condition that」(・・・という条件で、もし・・・ならば)を意味するという。その括りの中で、ローマ5:12の「エピ、ホー」は「wherefore」(・・・ゆえに)という、「理由を表す接続詞」になるとしている。他の辞書はどうだろう。

新約聖書に特化した『Thayer’s Greek Lexicon』は、「エピ、ホー」は「for that」(that 以下という理由で)、あるいは「on the ground of this / that」(・・・という理由で)を意味するという。それに基づき、ローマ5:12における「エピ、ホー」は「because that」、あるいは「because」(なぜなら・・・だから)を意味するとしている。こちらも、「理由を表す接続詞」の意味に解している。では、日本語で書かれた辞書はどうか。

『ギリシア語 新約聖書釈義事典』(教文館)によると、「エピ、ホー」は、「~ということに基づいて」という意味だという。それに基づき、ローマ5:12の「エピ、ホー」は、「というのは・・・だから」という意味になるという。こちらも、「理由を表す接続詞」として見ている。

また、織田昭編の『新約聖書ギリシア語小辞典』は、「エピ、ホー」は「理由をあらわす接続詞句」(~ので)を意味するとし、ローマ5:12の後文は、「すべての人が罪を犯したために」という意味になるとしている。さらには岩隈直著の『新約ギリシヤ語辞典』も、「・・・ので」を意味するとしている。やはり日本の辞書も事情はまったく変わらない。

このように、辞書は軒並み「エピ、ホー」を「熟語」として捉え、それは「理由を表す接続詞」の意味に限定している。それ以外の説明は一切なく、「エピ、ホー」を「代名詞」として読むことも、「結果を表す接続詞」として読むことも拒否している。こうした理由から、どの聖書訳もローマ5:12の「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」(because)として訳している。どの聖書訳者も辞書には刃向かえないので、ローマ5:12の前半はアダムの罪によって死が入り込んだとし、後半は、すべての人の罪によって死が入り込んだという、謎めいた意味の文章に訳すのである。そして神学者は、そのことを逆手に取り原罪論を展開してきた。アダムが罪を犯した際、すべての人もそこに参加していたとし、誰もがアダムにあって堕落し、「ダメな者」になったとしてきた。しかし、これで良いのか。

(8)これで良いのか

キェルケゴール以来、哲学者や心理学者は「原罪」を意味不明としてきた。なぜなら、人の罪の原因は「不安」にあり、「不安」は永遠という本質(魂)を持ちながら、有限という制約(死の体)を持つという矛盾によることを突き止めたからだ。つまり、人の罪の原因は有限性(死)にあるということだ。それゆえ彼らは、人はアダムの「罪性」を引き継いだから罪を犯すとする「原罪」を、意味不明と拒否した。

拒否するのは彼らだけではない。聖書も然りである。なぜなら聖書も、人の罪の原因は、人に有限性をもたらした「死」にあることを教えているからだ。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。それゆえ、辞書が言うことをそのまま鵜呑みにし、既存の訳を正しいとすることは到底できない相談である。そこで、言葉の意味を知る基本に立ち返り、白紙の状態で「エピ、ホー」の意味を探ってみたい。それは次のようにして行う。

辞書に書かれた意味は、後世の人が文脈から意味を探ることで作られた。先に辞書があって、聖書が書かれたわけではない。ならば今一度、「エピ、ホー」が使われている文章をいろいろと調べ、その文脈から「エピ、ホー」の意味を探ってみたい。その結果、どの用例も辞書が言うように、「理由を表す接続詞」の意味にしか訳せなかったとなれば、その時は伝統的な原罪論を認め、哲学者や心理学者たちとはけんかしていくしかないだろう。

だが探ってみて、「エピ、ホー」が「結果を表す接続詞」として使われていたことを示す確実な用例が“1つ”でも見つかれば、名だたる辞書が何と言おうとも、ローマ5:12における「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」として訳せることになる。その時は、人はアダムの「罪性」を引き継いだので罪を犯すようになったという原罪論は、“私たちにおける「罪性」は、悪魔の仕業で入り込んだ「死」である”と、再定義されることになる。

この定義であれば、哲学者や心理学者によって無視されてきた原罪論も息を吹き返す。そればかりか、「罪性」をもたらした「死」を解決できるのはキリストしかおられないという福音が、人々の中に輝くことになる。では、昔書かれた文章を読み、そこで使われている「エピ、ホー」の意味を探ってみることにしよう。それは、衝撃的な事実との対面となる。

【「エピ、ホー」の意味を探る】

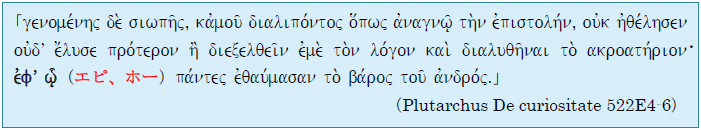

最初に、パウロと同時代に生きたプルタルコスが書いたものを見てみよう。彼の書いた文章の中に「エピ、ホー」があるので、それを見ればパウロの時代、「エピ、ホー」がどのような意味で使われていたのかが分かる。そこで、次の文章を読んでみてほしい。「エピ、ホー」の部分だけは訳さないので、文脈から「エピ、ホー」の意味を考えてみてほしい。

沈黙があり、私も、彼が手紙を読むように、間をおいた。しかし、彼は、私が話を完了し、聴衆が解散されるまでは、手紙を読むことを欲せず、封を切らなかった。「エピ、ホー」、だれもが彼の威厳に驚嘆した。

この箇所の「エピ、ホー」を辞書に従って「理由を表す接続詞」として訳すと、「というのは、だれもが彼の威厳に驚嘆したからだ」となる。これだと、意味がまったく通じない。しかし、辞書になかった「結果を表す接続詞」として訳すと、「その結果(それゆえ)、だれもが彼の威厳に驚嘆した」となり、意味の通じる自然な文章になる。

この用例から、パウロの時代、「エピ、ホー」が「結果を表す接続詞」として使われていたことは明らかである。この確実な“1つ”の用例によって、辞書の主張を覆せることは確定した。では、プルタルコスの書いた他の文章も見てみよう。今度も「エピ、ホー」は訳さないので、文脈から意味を考えてみてほしい。

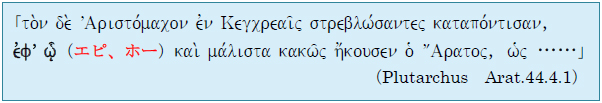

ところで、彼らはアリストマコスをケンクレアイで拷問し、海に投げ込んだ。「エピ、ホー」、アラトスは以下のことで非難された。・・・

この文章だけでは「エピ、ホー」の意味を定められない。だが続きには、拷問を受けたアリストマコスは悪人ではなく、むしろアラトスにとっては良き人であり、恩人であったにもかかわらず、アラトスはアリストマコスが不当な拷問を受けて殺されるのを、見て見ぬふりをしたので非難されたとある。そのことを踏まえ、この箇所の「エピ、ホー」を辞書に従って「理由を表す接続詞」として訳してみよう。

ところで、彼らはアリストマコスをケンクレアイで拷問し、海に投げ込んだ。なぜなら、アラトスは以下のことで非難されたからだ。・・・

これだと、アリストマコスが拷問され殺されたのは、アラトスが非難されたからという意味になり、恩人を見殺しにしたから非難されたとする後述の文章とは整合性が取れない。整合性を取ろうと思えば、この場合の「エピ、ホー」は「その結果」という意味に訳すしかない。「その結果、アラトスは以下のことで非難された。・・・」。そうすれば、後述の文章との整合性が取れる。従って、この箇所の「エピ、ホー」も「結果を表す接続詞」として使われていたことは明らかである。

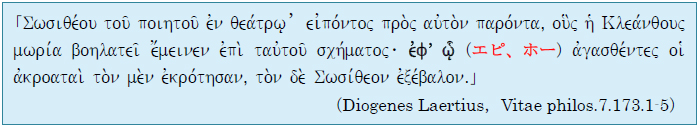

では、別の時代の文章も見てみよう。それは、3世紀に活躍した哲学史家ディオゲネス・ラエルティオスの書いたものである。そこには、詩人のソシテオスが観衆の前で、劇場にいた哲学者クレアンテスをばかにした出来事が書かれている。この文章にも「エピ、ホー」が出てくるので、その部分は訳さないから意味を考えてみてほしい。

詩人のソシテオスは、劇場の中で、その場にいたクレアンテスに向かって、「クレアンテスの愚かさに駆り立てた者たちを」という、自分の詩の一行を口にしたとき、クレアンテスは動じることなく同じ姿勢を崩さなかった。「エピ、ホー」、聴衆は感動して彼に拍手を送る一方、詩人のソシテオスを劇場から追い出した。

この箇所の「エピ、ホー」を辞書の言う通りに、「理由を表す接続詞」として訳せば、「なぜなら、聴衆は感動して彼に拍手を送る一方、詩人のソシテオスを劇場から追い出したから」となり、まったく意味の通じない文章になる。しかし、「結果を表す接続詞」(それで・・・、それゆえ・・・)として訳すと、「それで、聴衆は感動して彼に拍手を送る一方、詩人のソシテオスを劇場から追い出した」となり、まことに意味の通じる文章になる。

このことから、3世紀においても「エピ、ホー」が「結果を表す接続詞」として使われていたことが分かる。実はこうした用例が、まだまだたくさんある。しかし、見るのはこれくらいで十分だろう。

言葉の意味を知る基本に立ち返って「エピ、ホー」の意味を探ってみたが、明らかに「エピ、ホー」には「結果を表す接続詞」の意味がある。そのことを裏付ける確実な用例が、ここだけでも3つもある以上、ローマ5:12の後半は、「その結果、すべての人が罪を犯した」と訳せるのだ。実際、そのように訳せば自然な文章になる以上、そのように訳さなければならない。

このように、「エピ、ホー」は「理由を表す接続詞」であり、「結果を表す接続詞」の意味などないとした辞書の主張は誤りである。これは何とも衝撃的な事実ではないだろうか。この事実を知ってもなお、辞書に従って意味不明な文章に訳し、従来の原罪論を擁護しようというのであれば、真理を極めるという土俵からは完全に外れてしまう。話はこれでお終いとしたいところだが、内容が内容だけに納得のいかない人も多いことだろう。そこで、ここからはさらに専門的な話を加えたい。それを読めば、この話にも納得がいくことだろう。

【フィッツマイヤーの論文】

実は、先に見た「エピ、ホー」の用例はすべて、フィッツマイヤー(1920~2016)が論文の中で取り上げていたものである(参照:Joseph A. Fitzmyer 『To Advance the Gospel』Eerdmans 2nd ed, 1998, Grand Rapids、349~368ページ)。彼は論文の中で、「結果を表す接続詞」としてしか訳せない「エピ、ホー」の用例を幾つも取り上げている。というより、古典ギリシャ語の文献(Thesaurus Linguae Graecae)を片っ端から調べた結果、辞書が言う「理由を表す接続詞」の意味で使われていることを示す確実な用例は、何と皆無であったというから驚きである。さらには、「エピ、ホー」は熟語ではなく、「代名詞」としてしか読めないものも多数あったという。辞書とは正反対の答えを導き出したのである。

ではフィッツマイヤーが書いた論文を、もう少しのぞいてみよう。そこには、「エピ、ホー」を調べるようになったきっかけが書かれている。それによると、ローマ5:12の「エピ、ホー」の意味を巡っては昔から議論があったが、彼がこのことに興味を持ったのは、幾つかの文法書を見たことによったことが記されている。ならば、そこには何が書かれていたのだろう。

(1)「エピ、ホー」を調べるきっかけ

Schwyzer、Kühner-Gerth、H.W.Smyth、それぞれが書いた文法書には、次のような内容の記載があった。「エピ、ホー」は「on condition that」(・・・という条件で、もし・・・ならば)という意味ではあるが、「不定詞」か「直説法未来形」が一緒に用いられるときは、「その結果」という意味の接続詞「ホーステ」[ὥστε]と同等の意味にもなる(参照:H.W.Smyth『GREEK GRAMMAR』512ページ-2279)。

ならばローマ5:12の「エピ、ホー」はどうかというと、それに続く動詞は「直説法アオリスト」であって、「不定詞」も「直説法未来形」も伴ってない。ゆえに、これは「その結果」という意味の接続詞として見ることができないとなる。そうであっても、先の話を示す明確な用例を彼らは示していたわけではなかったので、フィッツマイヤーは、実際のところはどうなのかと思い、古典ギリシャ語の文献を片っ端から調べてみたという。

すると、ローマ5:12の「エピ、ホー」以下の動詞と同じ法、同じ時制が使われている「エピ、ホー」の用例であっても、「その結果」という意味の接続詞と同等の意味で使われていたという事実を発見した。それにより、ローマ5:12の「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」だという結論になった。この発見こそ、彼が論文で最も言いたかったことである。

他にも論文では、ローマ5:12の「エピ、ホー」がどのように訳されてきたのか、訳の変遷についても詳しく述べられている。さらには、ローマ5:12の「エピ、ホー」が「理由を表す接続詞」だとする根拠に使われてきた、2コリント5:4、ピリピ3:12、ピリピ4:10における「エピ、ホー」の解釈にも触れている。

それによると、この3カ所の「エピ、ホー」は、確実に「代名詞」としての読み方であるという(彼の言い方では、「関係詞節」としての読み方となる)。それゆえ、これを根拠にローマ5:12の「エピ、ホー」を、「理由を表す接続詞」とすることなどできないとした。ならば、そのことを独自に確かめてみよう。

(2)聖書における用例

1つ目の2コリント5:4は、次のように訳されている。

確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負って、うめいています。それは、この幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって、死ぬべきものがいのちにのまれてしまうためにです。(2コリント5:4)

下線部分が「エピ、ホー」の訳に当たる。この訳が正しければ、最初は「幕屋の中」にいるから「うめいています」と言い、今度は「天からの住まいを着たい」から「うめいています」と言っていることになる。これは、明らかに矛盾する。先に、ローマ5:12の「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」として訳すと、前文と後文とが矛盾した文章になることを述べたが、これもその時と同じ現象が起きている。

ならば、この箇所の「エピ、ホー」を「結果を表す接続詞」として読むとどうだろう。「確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負って、うめいています。そのことのゆえ、幕屋を脱ぎたいと思うのではなく、天からの住まいを着たいと思っています」となり、矛盾なく意味が通じる。ゆえに、この箇所の「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」である。次に、ピリピ3:12を見てみよう。

わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。(ピリピ3:12、新共同訳)

これも、下線部分が「エピ、ホー」の訳に当たる。これだと、自分はキリストに捕らえられたから、完全な者を目指すという意味になる。確かに、それは事実だが、この訳からでは目指す「完全な者」が何なのかがよく分からない。

言うまでもないが、私たちが目指す「完全な者」とは、キリストに捕らえられているところの自分であり、自らが描く理想の姿ではない。さらに言うと、キリストに捕らえられているところの自分が見えるから、それを目指すことができる。しかし、上記のように訳すと、そうしたことがまるで見えてこない。ただ、目指すようになった動機だけが強調されてしまう。

だが、「エピ、ホー」の「ホー」(それ)を「代名詞」として読み、「それ」は後文の「キリスト・イエスに捕らえられている」ところの「自分」を指すとすればどうだろう。そうなるとこの箇所は、「何とかして、自分がキリスト・イエスに捕らえられているところを、捕らえようと努めているのです」となり、目指す「完全な者」の姿が明確になる。そうなれば、まことに理に適った文章となる。ゆえに、この箇所の「エピ、ホー」は「代名詞」と読むのが正しい。では、最後の箇所を見てみよう。

さて、あなたがたがわたしへの心遣いを、ついにまた表してくれたことを、わたしは主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がなかったのでしょう。(ピリピ4:10、新共同訳)

これも、下線部分が「エピ、ホー」の訳に当たる。これでも意味は通じるが、無理矢理「理由を表す接続詞」の意味に訳したためにぎこちなさがある。しかし、この「エピ、ホー」の「ホー」(それ)を「代名詞」として読み、「それ」は、「わたしへの心遣い」を指すとしたらどうだろう(原文では、この語句が「エピ、ホー」の直前にある)。そして「エピ」には、「・・・に関して」という意味もあるので、そうなると後半部分は、「それに関して(わたしへの心遣いに関して)、あなたがたは心にかけていたが、それを表す機会がなかった」となる。これであれば、より意味の通じる文章となる。ゆえに、この箇所の「エピ、ホー」も「代名詞」と読むのが正しい。

独自に検証した結果、確かにフィッツマイヤーが言うように、2コリント5:4、ピリピ3:12、ピリピ4:10における「エピ、ホー」はどれも、「理由を表す接続詞」ではなかった。では、フィッツマイヤーが書いた論文の話に戻ってみよう。

(3)論文での結論

フィッツマイヤーは、「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」だとすることに疑問を持ち、古典ギリシャ文学における用例を片っ端から調べたが、「理由を表す接続詞」として読める可能性があったのは、2世紀の歴史家アッピアノスの一文だけだったという。ただし、それさえ「代名詞」として読むことができることを実際にして見せ、これですら「理由を表す接続詞」の根拠になど使えないとした。これで、「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」だとする用例はすべて消えてしまった。

従って結論は、「接続詞」として読める「エピ、ホー」はどれも、「結果を表す接続詞」の意味にしかならないということになる。さらに彼は、中には「接続詞」として読むよりも「代名詞」として読んだ方がよいものもあったとし、そうした用例も同時に記載している。とはいえ、それらも意味としては結果を表しているので、「結果を表す接続詞」の範疇(はんちゅう)に入れられるとした。確かに、先のピリピ3:12、ピリピ4:10はそれに該当する。

以上の成果を踏まえ、ローマ5:12の後半部分は、「その結果、すべての人が罪を犯した」という意味に訳すべきと結論づけたのである。では、この論文の信ぴょう性についても言及しておこう。

(4)論文の信ぴょう性

この論文は、1992年7月28日、スペインのマドリードで行われた第47回新約聖書研究協会(Society of New Testament Studies)の会議の席で、当時その協会の会長であったフィッツマイヤー氏の講演として語られたものである。そこで語られたことが後に論文として発表され、さらには本として出版された。この話は、彼の書いたローマ人への手紙の註解書が土台になっている(Anchor Bible Seriese『Romans』1993年出版)。ゆえに、決して怪しげな論文ではなく、まことに信頼に足るものだ。

そのことは、近年に出された註解書、『Hermeneia series』の『ローマ書』(2006年出版)において、フィッツマイヤーの主張が「新しい解釈」として取り上げられていることからも分かる(参照:Robert Jewett 『Romans』 2006, Fortress Press 375ページ)。それだけではない。実は2000年に増版された大変権威のあるギリシャ語の辞書の英訳版にも、フィッツマイヤーの解釈が記載されている。これについては正確に説明しておこう。

その英訳版の辞書とは、F.W.Danker 監修の辞書、『A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Chiristian literature 』(第3版)である。そこでは他の辞書同様、「エピ、ホー」の意味は「for this reason that」「because」とし、「理由を表す接続詞」としている。

しかし、ローマ5:12の「エピ、ホー」の意味に関しては別の解釈が記載されている。それを見ると、最初に「理由を表す接続詞」の意味ではないとする S.Lyonnet の解釈があり、次に、この辞書の監修者である Danker 自身の、「律法の下で、すべての人は罪を犯した」という解釈が取り上げられ、この箇所の「エピ、ホー」は「代名詞」としても読めることが示されている。同時に、それに対する批判の論文も取り上げられている。そして最後に、フィッツマイヤーによるローマ書の註解書(Anchor Bible Comm.:Romans)が取り上げられ、「その結果、すべての人が罪を犯した」という訳が記載されている。つまり、この辞書は、「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」としても訳せることを、初めて公に認めた辞書なのである。

この辞書はもともと、新約聖書のギリシャ語辞書としては最高級の学術的辞書と言われている、ドイツ語で書かれたバウアー(Walter Bauer)の辞書を Danker 監修の下で英訳したもので、それが1979年に出版され、ここで述べた内容は2000年に増版された第3版での記載になる。バウアーはもう亡くなっているため、彼の辞書に加えた形になっている。これで、この論文の信ぴょう性は十分に確認できただろう。

このように、フィッツマイヤーの論文は、権威ある辞書に書かれていた「エピ、ホー」に関する内容を修正させ、さらには、「エピ、ホー」は「代名詞」としても読めることを明らかにした。そのことはフィッツマイヤー以前から指摘されていたことではあるが、彼の論文により確実となった。先に「エピ、ホー」には、「接続詞」としての読み方と、「代名詞」としての読み方があることを説明したが、それはこのことを根拠にしていた。

(5)まとめ

専門的な話をしてきたが、これで納得してもらえただろうか。こうした専門的な話はどうであれ、「エピ、ホー」が「結果を表す接続詞」の意味に訳せる確実な用例が多数見つかった以上、ローマ5:12の「エピ、ホー」も、「その結果」という意味に訳せることは確定したのである。というより、「その結果」という意味にしか訳せないことが確定した。それはつまり、人は「良き者」であって、堕落などしていないことが確定したということだ。

しかし、私たちは長年、「エピ、ホー」といえば「理由を表す接続詞」の意味しかないと、辞書によって思い込んできた。そのせいでローマ5:12を誤って訳し、人は堕落した者であり、「ダメな者」とする原罪論を信じてきた。だが、それは誤りだったということだ。これは、まことに衝撃的な内容ではないだろうか。

そこで「後編」では、あらためてローマ5:12をどう訳せばよいのかを見てみたい。さらに、ローマ5:12をめぐっての解釈の変遷も見てみたい。その話も、実に衝撃的な内容であり、そこから、私たちの真の敵の姿が浮き彫りになる。その敵を知れば、さらなる衝撃を味わうことだろう。だが同時に、そのことで神の福音がはっきりするので、その衝撃は希望に変わる。

◇