人はアダム以来、「堕落した者」になったのか、それとも、神が人を「良き者」として造られて以来、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)、人はいまだに「良き者」なのか、そのことをはっきりさせたい。

つまり、神の福音は「堕落した者」を良くする福音なのか、それとも、「良き者」が罪を犯す病気になっているので、それを癒やす福音なのか、である。それによっては、人と神との関係がまるで違ってくる。前者であれば、良い行いができるようになれば神から誉められるという関係になり、後者であれば、病人と医者の関係になる。

伝統的な罪の理解では、すべての人はアダムにあって神に逆らう罪を犯し、「堕落した者」になったという。私たちの姿は「ダメな者」であり、それを何とかしてくれるのが神の福音とされてきた。言い換えれば、「×」を「〇」にするのが福音だとされてきた。ゆえに、「罪を悔い改めよ!」というセリフが教会では流行した。

だが聖書には、「罪を悔い改めよ!」というセリフは1カ所もない。「罪ゆえに、立ち返れ!」というセリフならある。それは、「病気ゆえに、医者のもとに行け!」ということである。医者のもとに行って、癒やしてもらいなさいということを意味する。すなわち聖書は、人は「良き者」であり、ただ罪を犯す病気になっているという立場を取る(参照:福音の回復(52))。

そこで前回は、アダムは本当に自らの意志で神に逆らい、堕落したのかを検証した。その結果、アダムは神に逆らったのではないことが分かった。悪魔に欺かれ、食べてはならない物を食べたにすぎなかった。アダムもエバも悪魔の悪巧みによって欺かれたのであって、堕落などしていなかった。「しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)。そうであるなら、アダムの子孫である私たちは「堕落した者」ではなく、神の目には高価で尊い「良き者」となる。「わたしの目には、あなたは高価で尊い」(イザヤ43:4)。ならば私たちの「罪性」、すなわち「原罪」は何なのか。それについては、こうであった。

アダムは悪魔に欺かれたにせよ、罪を犯した。罪を犯すとは「神と異なる思い」を持つことであり、そのようなものを持ってしまうと、神と一つ思いの関係が自動的に壊れてしまう。それでアダムの罪に伴い、神(永遠)との結びつきを失う「死」(有限)が自動的に入り込んでしまった。ゆえに「死」は、罪に対する神の罰(報い)ではなく、罪に伴う報酬(予測できる事柄)であった。それで聖書は、「罪から来る報酬は死です」(ローマ6:23)と教え、神もアダムに、食べたなら、すなわち「神と異なる思い」を持ったなら、必ず死ぬと言われていた(創世記2:17)。

いずれにせよ、アダムの罪によって「死」(有限)が入り込んだ。その結果、人は永遠という本質(魂)を持ちながら有限(死)という制限を受けるようになり、そのことで絶えず不安を覚えるようになった。この不安が、見える安心をむさぼらせる罪になったのである。従って、不安という「死のとげ」が、私たちの「罪」になる。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。私たちの「罪性」となった「原罪」は、入り込んだ「死」になる。そうなると、罪は死による「病気」ということになり、人は今も「良き者」ということになり、神の福音は病気になった「良き者」を癒やす福音となる。イエスも、次のように言われた。

医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。(マルコ2:17、新改訳)

このように、人は「堕落した者」なのではなく、「良き者」なのである。ただ、入り込んだ「死」によって、罪を犯す病気になっているにすぎない。ところが、次のような御言葉がある。

地上に人を造ったことを後悔し、心を痛められた。 主は言われた。「わたしは人を創造したが、これを地上からぬぐい去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも空の鳥も。わたしはこれらを造ったことを後悔する」(創世記6:6、7、新共同訳)

ここに、神は人を造られたことを後悔し、大洪水で人を滅ぼす決断に至ったことが書かれている。それはつまり、アダム以来、人は「堕落した者」になったということを意味する。人は生きる価値のない、「ダメな者」になってしまったということである。だがそうなると、人の罪は「死」による病気であって、人は「良き者」だと教えた御言葉との整合性が取れなくなり、どちらの教えが正しいのかとなる。

当然、イエスが言われた、人の罪は病気であって、人の姿は「良き者」だという御言葉が正しい。そうなれば、「創世記6:6、7」の訳に懐疑が向けられる。「わたしはこれらを造ったことを後悔する」という訳は、本当に正しいのかが問われる。そもそも、すべてのことをご存じのはずの神が、後悔するなど考えられない。聖書も、次のように教えている。

実に、イスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。(1サムエル15:29、新改訳)

ゆえに、「創世記6:6、7」の訳は本当に正しいのかという疑義が生じる。仮に正しいとなれば、どうしてそのようなことを言われたのかという疑義が生じる。

そこで今回のコラムは、「創世記6:6、7」の意味を検証してみたい。そして、人はアダム以来「堕落した者」なのか、それとも「良き者」なのかをはっきりさせたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【「悔やむ」の意味を探る】

(1)問題提起

ここで問題になるのが、「神は悔やむのか?」である。本当に人を造ったことを悔やんだとなれば、人は堕落し「ダメな者」になったことは確実になる。しかし、神も「悔やむ」ことがあるとなれば、神は人を救って「永遠のいのち」を与えても、その人の歩みが悪にばかり傾くのであれば救ったことを後悔し、その人を滅ぼされることも起こり得ることになる。すると途端に、イエスの次の言葉はうそということになる。

わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません。(ヨハネ10:28)

神も「悔やむ」ことがあるとなれば、こうした矛盾が生じるので、「神は悔やむのか?」については昔から議論がされてきた。例えば、アレクサンドリアのフィロン(BC25年ごろ-AD45 / 50年ごろ)は、彼の書いた「神の不動性」(創世記6:4~12の注解書)において、神が悔やむなどあり得ないことを主張している。では実際、神が「悔やむ」と訳された箇所はどれくらいあるのだろう。それは4カ所ある。

地上に人を造ったことを悔やみ、(創世記6:6)

わたしはこれらを造ったことを後悔する。(創世記6:7、新共同訳)

わたしはサウルを王に任じたことを悔いる。(1サムエル15:11)

【主】もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。(1サムエル15:35)

4カ所あるといっても、実際には神が人を造られたことを悔やんだという出来事と、神がサウルを王に任じたことを悔やんだという出来事しかない。つまり、神が悔やまれたという出来事は2つだけである。しかし、それとは逆に、「神は悔いない」と書かれた箇所もある。

人の子ではなく、悔いることがない。(民数記23:19)

実に、イスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。(1サムエル15:29)

わたしは悔いず、取りやめもしない。(エレミヤ4:28)

このように、「神は悔やむ」と直接的な表現で書かれた箇所は4つ、逆に、「神は悔やまない」と直接的な表現で書かれた箇所も4つある。こうした直接的な表現だけを見ると、互いの主張にはまったく整合性がない。聖書は誤りなき神の言葉だとするなら、本来このような不整合はあり得ない。では、このことから何が考えられるだろう。

(2)考察

「悔やむ」を字義通りの意味に解すなら、“神も失敗することがある”という話になる。それは神の能力を否定することであり、まったくもってあり得ない。無論、そのような誤解を神は望まないので、神は「人の子ではなく、悔いることがない」(民数記23:19)と教え、さらには、「わたしは悔いず、取りやめもしない」(エレミヤ4:28)と教えられた。ならば初めから、「悔やむ」などとは言わなければよかったとなる。それをあえて言ったということは、そこには何か特別な思いを込められたと考えるのが素直である。

例えば、人は耐えがたいほどの苦しみに会い、自分自身に絶望すると、「自分なんか生まれてこなければよかった」と叫んでしまう。あのヨブも、「私の生まれた日は滅びうせよ」(ヨブ3:3)と叫んだ。それは、ヨブの悲痛なまでの「助けてほしい」という叫びであり、本気で生まれなければよかったと思ったわけではない。つまり、人は特別な感情を表現する際、普段なら決して使わない言葉を使ってそれを言い表すのである。

例えば、ペテロはイエスと初めて出会ったとき、「主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから」(ルカ5:8)と叫んだ。イエスを「主」と呼び、「私のような者から離れてください」と、本心とは異なる言葉を使った。しかし、この言葉を使うことで、ペテロは最大限、「主よ。私をあわれんでください。私は、罪深い人間ですから」と叫んでいた。

例えば、子どもは親にこう叫ぶことがある。「大っ嫌いだ!」と。この場合も、子どもは本気で親が嫌いだと言っているわけではない。自分のことをもっと分かってほしいという、言葉にならない悲痛な思いを言い表すためにそう叫ぶ。

例えば、放蕩を繰り返す息子に対し親は、「家から出て行け!」と、本来であれば決して使わない言葉を使うことがある。それは、我が子を思う親の愛情から、何としても立ち直ってほしいという、言葉にならない悲痛な思いを言い表すためにそうした言葉を使ってしまう。

このように、人は時として使うはずのない言葉を使う。そうすることで、言葉にならない悲痛な思いを言い表すのである。同様に、神がここでこうした言葉を使ったのは、言葉にならない神の悲痛な思いを伝えようとしてのことであったと考えられる。その悲痛な思いは、大洪水で人を滅ぼすという究極の決断を迫られたことによるものであったと考えられる。

しかし、そうであっても、「地上に人を造ったことを後悔し、心を痛められた」(創世記6:6、新共同訳)と、本当に神が言ったのであれば、これは度が過ぎている。親が子どもに、「お前を産んだことを後悔し、心が痛い」と言うようなものであり、子どもにはきつすぎる。あまりにも残酷な言葉である。

そうなると、次のことが推測される。それは、訳が間違っているのではないかということだ。ここで「悔やむ」と訳されている言葉は、本当に「悔やむ」という意味なのかという疑義が生じる。結論から言うと、この訳は正しくない。少なくとも、イエスの時代にキリスト者が使っていた七十人訳聖書とは、まったく異なる訳になっている。これについては後述するが、それは次のように訳されていた。

それで神は、地上に人を造ったので思いをめぐらし、考え抜いた。そして、神は言われた。「わたしが造った人を地の面から取り除こう。人から家畜に至るまで、はうものから空の鳥に至るまで。というのは、これらを造ったことを思いめぐらしたからだ」(創世記6:6、7、七十人訳の私訳)

では、「悔やむ」と訳された原語の意味から見てみることにしよう。ただし、ここからの話は多くの方が容易に理解できることを優先し、専門的な言葉はなるべく使わず、単純化した説明にさせてもらう。

(3)「悔やむ」の原語

「悔やむ」と訳されている言葉は、ヘブライ語の「ナーハム」[נָחַם]という動詞である。この言葉が「悔やむ」という意味に訳されている箇所は、先述したように4カ所ある。では、この単語の意味を詳しく調べてみよう。

ヘブライ語の動詞には主なものとして7つの派生形があり、この「ナーハム」にも幾つかの派生形がある。ここで「悔やむ」と訳されている「ナーハム」は、その中の「ニフアル態」という派生形になる。それは、日本語でいうところの受動態、あるいは再帰「自分自身を~する」というものになる。ただし、「ナーハム」には基本形がないので、「ニフアル態」であっても、能動的な意味で使われる場合もある(士師記2:18、詩篇106:45)。

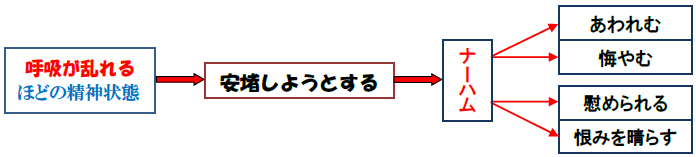

さて、「ニフアル態」における「ナーハム」の意味は、「悲しむ」「あわれむ」「思い直す」「恨みを晴らす」になる。辞書には、「ニフアル態」の「自分自身を~する」ということでの意味が書かれている(参照:名尾耕作著『旧約聖書ヘブル語大辞典』)。それを見ると、自分を「悲しむ」といった後悔する思いから、自分を「あわれむ」といった慰める思い、はたまた「恨みを晴らす」といった復讐する思いまである。

この言葉は何と、1語で正反対の思いを言い表せるのである。「復讐」と「あわれみ」、「慰め」と「後悔」、まったく異なる思いを言い表すことができる。なぜそのようなことが可能かというと、それはこの言葉の語源に由来する。

Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon を見ると、「ナーハム」はアラビア語の「ナハーマ」に由来するという記載がある。「ナハーマ」とは、馬が息を切らすような、呼吸が激しく乱れる様子を意味する。つまり、馬は呼吸が乱れると何としても呼吸を整えようとするが、その様子を表したのがヘブライ語の「ナーハム」ということらしい。人も馬と同様、呼吸が乱れるほどの精神状態になると、何としても呼吸を整え安堵しようとするが、その際に生じる思いを「ナーハム」というらしい。

そうであれば納得がいく。なぜなら、確かに呼吸が乱れるほどの精神状態になれば、例えばその原因が激しい怒りであれば、人は「恨みを晴らす」思いを抱くことで安堵しようとする。またその原因が、大切な者に対する激しい同情であれば、人は「あわれむ」思いを抱くことで安堵しようとする。であれば、「ナーハム」が一語で正反対の意味を言い表せることにも頷ける(参照:イェルク・イェレミアス著『なぜ神は悔いるのか』日本キリスト教団出版局、27~30ページ)。

このように、「ナーハム」は“呼吸が乱れるほどの精神状態”が土台になり、そこから安堵しようとする際に生じる思いを表す。そのため、“呼吸が乱れるほどの精神状態”がどうして起きたのか、その原因次第では意味が異なる。では、神における“呼吸が乱れるほどの精神状態”は、どういう時に起きるのだろう。それを知ることができれば、神における「ナーハム」の意味が分かる。

(4)「神のナーハム」

神の土台には「愛」しかない。「愛のない者に、神はわかりません。なぜなら神は愛だからです」(1ヨハネ4:8)。その「愛」は、人が苦しむ時には、いつも神も苦しみ、何としても苦しみから人を救おうとする。

彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛とあわれみによって主は彼らを贖(あがな)い、昔からずっと、彼らを背負い、抱いて来られた。(イザヤ63:9)

そうであれば、神における“呼吸が乱れるほどの精神状態”は、人が苦しむ時に起きる。ゆえにそれは、人を苦しめているものへの「怒り」となる。親は子どもが病気で苦しんでいる姿を見ると、我が子への愛から、子どもを苦しめている病気に対しては激しい怒りを覚えるのと同じである。ならば、何が人を苦しめているのだろう。

それは、悪魔の仕業で人に入り込んだ「死」である。その「死のとげ」が「罪」となって人を苦しめている。「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)。「死」が人の中に「罪」を住み着かせ、人はその「罪」に苦しめられている。「もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です」(ローマ7:20)。人は、「罪」を住まわせた「死のからだ」に苦しんでいる。「私は本当にみじめな人間です。だれがこの死のからだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ7:24、新改訳2017)。

すなわち神の「愛」は、人が苦しむ姿を見ると“呼吸が乱れるほどの精神状態”となり、同時に、人を苦しめている罪に対する「怒り」となる。そうなると、神は何としても安堵しようとされる。それは、どうすれば人を罪から贖い出せるだろうと、「思いをめぐらせる」ことで安堵しようとされる。その思いは、まさしく人への「あわれみ」にほかならない。

わたしの心はわたしのうちで沸き返り、わたしはあわれみで胸が熱くなっている。(ホセア11:8)

このことから、神における「ナーハム」が分かる。それは人を「あわれみ」、「思いをめぐらせる」ことだと。ゆえに神の「ナーハム」は、創世記6:6、7の「ナーハム」と同じ「ニフアル態」でも、人を「あわれむ」という意味に訳されている(士師記2:18、詩篇106:45)。他の形でも、人を「あわれむ」という意味に訳され(申命記32:36、詩篇135:14など)、「慰める」という意味にも訳されている(イザヤ40:1、49:13、51:3、12、19、52:9、61:2など)。

すなわち、「地上に人を造ったことを後悔し(ナーハム)、心を痛められた」(創世記6:6、新共同訳)とは、神は人を造られたからこそ人をあわれみ(思いをめぐらし)、心を痛められたという意味であることが分かる。人に対する神の「ナーハム」がどのような意味に訳されようが、そこには人に対する「あわれみ」しかないのである。そうである以上、創世記6:6、7における神の「ナーハム」も、神の「あわれみ」が分かるような意味に訳した方がよい。そのまま「主は人を造られたので、人をあわれみ」としてもよいし、「主は人を造られたので、思いをめぐらし」としてもよい。

しかし人は、そのように訳すことに抵抗する。なぜなら、神はこの後、ノアの家族以外の人々を大洪水で滅ぼされたからだ。従って、ここの「ナーハム」は、人を造ったことを「悔やんだ」になると決めてかかる。つまり、人への「あわれみ」と、大洪水とが結びつかないのだ。だが、そこには人への「あわれみ」があった。そこで、大洪水における神意を冷静に考えてみたい。

(5)大洪水の神意

これは聞いた話であるが、大洪水における神意を知る手助けになる。

「嵐の中、舟がその重さに耐えかね、徐々に沈み始めた。船長は、舟の積み荷をすでにすべて投げ捨てていた。それでも舟は重さに耐えかね、沈んでいった。このままだと全員が死んでしまうので、舟をさらに軽くする必要があった。とはいえ、あとは人を海に投げ入れるしかなかった。船長は、究極の選択に迫られた。彼は思いをめぐらし、ついに決断をした。それは自分の意に反してはいたが、年老いた人たちから投げ入れるという決断であった。彼はそれを実行し、そのおかげで他の人たちの命は救われた」

まさに神の決断は、こうした究極の選択であった。考えてみてほしい。ノアの時代、神は人々を罪から救おうと何度も呼び掛けてこられた。「その霊において、キリストは捕らわれの霊たちのところに行って、みことばを語られたのです。昔、ノアの時代に、箱舟が造られていた間、神が忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊たちのことです」(1ペテロ3:19、20)。だが、彼らはことごとく神の呼び掛けを拒否し続け、悪に傾いていった。呼び掛けに応じたのは、ノアの家族だけであった。彼ら以外は誰もが神に逆らったので、このままではノアの家族に命の危険があった。神は決断を迫られた。ノアの家族を神に逆らう者たちから救い出し、そこから生まれてくる星の数ほどの「神の子」のいのちを救う決断を迫られた。

しかし、その決断は神の意に反し、大洪水で人を滅ぼすというものであった。そこには、まことに言葉にならない悲痛な思いがあり、神は「思いをめぐらされた」。それを神は、「ナーハム」という言葉で表現されたのだ。それゆえ神は、大洪水という究極の選択を実行したあと、決して人を憎んで滅ぼしたのではないことを明らかにされた。

わたしは、決して再び人のゆえに、この地をのろうことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。わたしは、決して再び、わたしがしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。(創世記8:21)

これが神の「本音」である。神は、人に入り込んだ「死」のせいで、人は生まれながらに罪に支配され、初めから悪に傾くようになったことを誰よりもご存じであった。「良き者」が、罪を犯す病気になってしまったことを知っておられた。それで神は、「人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ」と言われた。神はここで、そのことを知るがゆえに、人が罪を犯すからといって滅ぼすことは決してしないと言われたのである。イエスも、「だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません」(ヨハネ12:47)と言われている。これこそ、神が最初から人に対して抱いている「本音」であった。

ところが神は、ノアの家族が置かれた危険な現状を垣間見たとき、神を受け入れようとしない人たちを滅ぼすという決断に迫られた。人を滅ぼすことは神の「本音」ではないにもかかわらず、神はこの時、「本音」とは真逆の決断に迫られた。それゆえ、神は大洪水という究極の選択を実行したあと、あのような「本音」を語られたのである。このことからも、神の言われた「ナーハム」は、人を造ったことを後悔したという意味でないことは言うまでもない。そこには、人をあわれむ神の「愛」しかなかった(参照:福音の回復(38))。

いずれにせよ、神が語られた言葉の神意を知る上で最も重要なのは「本音」である。神の「本音」は、たとえ人が生まれながらに悪に傾こうとも、決して彼らを見捨てはしない(滅ぼさない)というものであった(創世記8:21)。神はこの「本音」を語ることで、神の「愛」に根差した究極の決断を人が誤解しないようにされたのである。さらに神は、その「本音」が本物であることを示すために、大洪水のあと、人類に対し「永遠の契約」も立てられた。

わたしはあなたがたと契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。(創世記9:11)

神はここで、「もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない」と宣言し、人に対する変わらない「愛」があることを教えようとされたのである。

ただし、誤解のないように述べておくと、神は大洪水で、実は誰も滅ぼしてなどいない。なぜならアダム以来、人は神との結びつきを失い、死んだ者になっていたからだ。「アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。それゆえ、死人が再び生きる者になるには、神が差し伸べる御手に掴まるしかなかった。しかし、ノアの時代、ノアの家族以外は誰も掴まらなかったので、彼らは死んだままの状態であった。

つまり、神は誰をも滅ぼしてなどいない。彼らは初めから死んでいたからだ。あの大洪水は、あくまでも人を救い出すための「あわれみ」であった。そうであっても、大洪水の決断に至る過程は、“呼吸が乱れるほどの精神状態”であったので、その思いを「ナーハム」で言い表したというのが事の真相である。だが、そうした思いをなかなか読み取れないのは、ある意味、それが言葉の限界でもある。

(6)言葉の限界

親が子どもに思いを伝えようとするとき、どうするだろう。親は、自分の思いを子どもが知っている言葉に翻訳する必要がある。だとしても、子どもは単純な言葉しか知らないので、親は単純な言葉に思いを込めて話すしかない。

ということは、親が子どもの言葉を使うとき、そこには自ずと何らかの意味が付加される。例えば、親が子どもに、「バカだな、お前は」と言ったとする。この「バカ」には、「お前を愛している」という意味が付加されることは親であれば分かる。しかし、子どもが子ども同士「バカ」と言う場合、そこには「お前を愛している」という意味などない。あるのは「敵意」であり、子どもは字義通りに受け取り、親のようには意味を付加しない。

見てきた「ナーハム」も、これと同じである。人がこの言葉を使うときは「悔やむ」という意味で使うこともあれば、「あわれむ」という意味で使うことも、「恨みを晴らす」という意味で使うこともある。そのため人は、「【主】は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった」(創世記6:5)という言葉を読むと、それに続く「ナーハム」は「悔やむ」だと思ってしまう。実際そう思うから、そのように訳されてきた。しかし、そこには神の思いが付加されている。だが、そのことを知る人は少ない。これが言葉の限界である。

人は言葉を文字にしただけでは、思いを伝えるのに限界があることを知っているので、なるべく会話によって思いを伝えようとする。会話であれば、口調や表情も使うことができ、より正確に伝えられるからだ。例えば「バカ」という言葉も、優しい口調で優しい目で語れば、「愛しているよ。赦(ゆる)しているよ」という思いを伝えられる。逆に、激しい口調で怒った目で語れば、「きらいだ。赦さない」という思いを伝えられる。ところが、「バカ」という文字だけでは、どうしても読む側が自らの経験を土台に推察することになり、その結果、人によっては正反対の意味に取ってしまう。

そこで神の場合を考えてみてほしい。神は、ただでさえ「人の言葉」を使わなければならないという制約を受けているのに、それに加え、思いを正しく伝えるための口調も、表情も使えないのだ。そのため、創世記6:6、7の「ナーハム」1つ取ってみても、正反対の解釈が生まれてしまう。しかし、もしも神が優しい口調とほほ笑む表情で、「ナーハム」と言われるのを見ることができたなら、人は神が言われた「ナーハム」から、「愛しているよ。赦しているよ」という思いを汲み取ることができる。かといって、神が「ナーハム」と言われたときの神の口調や表情を知る術がない。そこで必要になるのが、神の人に対する「本音」である。

(7)神の本音

考えてみてほしい。人は相手が自分のことを本気で愛していると知っていれば、その相手から厳しい内容の手紙を受け取ったとしても、そこに書かれている文字に愛を感じ取ることができないだろうか。相手の自分に対する本音を知ってさえいれば、何を言われようが、どのような手紙を受け取ろうが、人は相手の思いを誤解することはないのである。

同様に、神の自分たちに対する「本音」を知っていれば、神が聖書を通して何を語ろうが、その神意を誤解することはない。そうしたことから、神は預言者を通して、神は人を造られたことを「ナーハム」したと書かせると同時に、神の人に対する「本音」も書かせた。その「本音」はこうであった。

わたしは、決して再び人のゆえに、この地をのろうことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。わたしは、決して再び、わたしがしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。(創世記8:21)

神はここで、人の心にどれだけ悪が増大しようと、彼らを罰するつもりはないという「本音」を語られた。この「本音」から、神の「ナーハム」という文字に込められた思いを知ることができる。それは、人に対する「あわれみ」であったと。

つまり、神は「人の言葉」という制約を受け、さらには神の口調や表情なども使えないので、ご自分の思いを正しく伝えるには「本音」が欠かせなかった。だが人は、神の「本音」を知らない。知らないから、時として聖書の言葉を「不快」な言葉として受け止め、神の愛を信頼できなくなる。特に旧約時代においては文字も出来たばかりで、正確に神の思いを伝えることは困難であり、誤解は避けられなかった。例えば、「【主】はねたみ、復讐する神。【主】は復讐し、憤る方。【主】はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方」(ナホム1:2)という言葉を目にすると、人は不快に感じてしまう。

しかし、「神の復讐」は人に対して公正であり、誰に対しても同じように愛していることを裏返した表現であり、神の正しさを示している。さらに言うと、神は復讐するほどに公正な方であるから、神が人に立てた「永遠の契約」は何があっても守るという強い神の意志も表している。また、「神のねたみ」は、神が人を愛する愛はまことに真実であることを裏返した表現であり、人に対する変わらない愛を示している。

そうであっても、やはり人はそうした言葉を見ると不快に感じる。そこで神は、人に対する「本音」を多く語る必要があった。実際、旧約時代は新約時代に比べ、はるかに神の「本音」が語られている。例えば、以下のように。

エフライムよ。わたしはどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ。どうしてあなたを見捨てることができようか。どうしてわたしはあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをツェボイムのようにすることができようか。わたしの心はわたしのうちで沸き返り、わたしはあわれみで胸が熱くなっている。(ホセア11:8)

ここで神は、ご自分の「本音」を語っておられる。しかし、神はこの「本音」を語る直前に、罪を犯し続ける者たちに対しては、実に厳しい不快な言葉を語っていた。「剣は、その町々で荒れ狂い、そのかんぬきを絶ち滅ぼし、彼らのはかりごとを食い尽くす」(ホセア11:6)。ということは、この不快な言葉には、罪で苦しむ人を何としても助けたいという「あわれみ」が込められていたことが分かる。いずれにせよ、厳しく聞こえる言葉だけでは誤解されかねないので、神は続けて、「わたしはあわれみで胸が熱くなっている」という「本音」を語られたのである。

ところが、新約聖書のどこにも、ここまで神が人に対する「本音」を熱く語られた箇所はない。その理由は、新約時代においては言葉も進歩し、誤解が少なくなったということに加え、人を本気で愛していることを示したキリストの十字架があったからである。それで神は、旧約時代のように「本音」を語る必要がなかった。

このように、神の福音を正しく知るのに重要なのは、神の「本音」である。この「本音」を物差しに神の言葉を読まない限り、私たちは神の福音を誤解してしまう。実際、「人を造られたことを(ナーハム)した」という旧約聖書の言葉は誤解され、「悔やんだ」(創世記6:6、7)という意味に訳されてしまった。

そうであれば、この箇所の「ナーハム」は「悔やむ」ではなく、勇気を持って「あわれむ」とか、「思いをめぐらせる」と訳した方が誤解は生じない。少なくとも、「悔やむ」と訳すのはやめた方がよい。「悔やむ」という訳は、百害あって一利なしである。神の意に反し、人は「堕落した者」であり、「ダメな者」だという印象を強く持たせてしまう。つまり、人は神の罰を受けるような「堕落した者」ではないということであり、神のあわれみを受けるにふさわしい「良き者」だということなのである。

(8)「堕落した者」ではない

創世記6:6、7を検証してきて分かったことは、人は「堕落した者」ではなく「良き者」だということだ。創世記6:6、7に込められていた神意は、病気で苦しむ我が子を思う親と同じであった。親は我が子の病気の苦しみが増せば増すだけ、何としても助けたいと「愛」に突き動かされるが、そうした親の思いがつづられていた。その思いは不変であり真実であるからこそ、キリストは十字架に架かられたのである。

つまり、人は神の目には高価で尊い者であり、「わたしの目には、あなたは高価で尊い」(イザヤ43:4)、「良き者」だということであって、「堕落した者」では決してない。どうしてこのことにこだわるのか、少し証しをさせてほしい。

牧師をしていると、いろいろな方のカウンセリングをする必要がある。それで、若い頃カウンセリングスクールに通い、かなり専門的に学んだ。学んだ中の一つに、交流分析というのがあり、それによると、人の基本的態度は次の4つしかないという。

カウンセリングが目指すのは、パターン1の態度である。私は「良き者」であり、あなたも「良き者」とする態度こそ、目指すべき態度となる。つまり、カウンセリングでは、人を「良き者」とするのである。ゆえに、相手の話をただひたすら聞き、相手をそのままで受容する。そうすれば、相手は「良き者」だという自分に気付き、心が癒やされていくという。要は、人は「×」ではなく、「〇」だということだ。人は「〇」から「〇」へと変えられていくのである。そして、そのことを教える講師は、次の御言葉を引用したのであった。

私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。(2コリント3:18)

正直、私はこのことを学んだとき、大変ショックを受けた。なぜなら、人はアダム以来「堕落した者」であり、「ダメな者」を「良き者」にするのが福音だと思っていたからだ。それで、「罪を悔い改めよ!」と叫んできた。しかし、それは現代の社会ではまったく通用しない人への対応だと知り、大変なショックを受けたのである。

そこで、カウンセリングの土台にある心理学を少し学び、さらには心理学の土台にある実存主義哲学も学んでみた。特に、パウル・ティリッヒとキェルケゴールを深く学んでみた。そして知った。なぜ人が「良き者」なのか、その根拠を知ることができた。驚いたことに、その根拠は聖書の教えにあった。私は正直、自分が神学校で何を学んできたのかと思わされた。まるで鎖国していた日本が黒船を見たときのように、人間理解の深さの差にがくぜんとした。

そこで聖書を再び読み直してみると、聖書は一貫して、人は「堕落した者」ではなく、「良き者」であることを教えていることに気付いた。人の罪は病気であって、あくまでも人は「良き者」であることに気付いた。その一例が、今回取り上げている御言葉になる。

いずれにせよ、人を「堕落」した「ダメな者」とする限り、人は心を閉ざしてしまう。お前は「ダメな者」だから、頑張って良くなれという牧会は、人に背伸びをさせ、人の罪を見れば裁く人間を生み出してしまう。これでは、人々は教会に来なくなる。人々はつらくなると、自分を「良き者」として受け入れてくれるカウンセリングに向かってしまう。なんということだろう。

確かにカウンセリングでは、人を「良き者」として受け入れてくれる。しかし、カウンセリングでは、なぜ人が「良き者」なのか、そのことの根拠は教えられない。さらに言うと、なぜ「良き者」が苦しむのか、その原因までは教えられない。この答えは聖書にしかない。その聖書を教えられるのが教会である。教会にこそ、人々を苦しみから解き放てる武器がある。

だがその武器は、人を「堕落」した「ダメな者」とする限り使えない。これまでの原罪論を再解釈しない限り、素晴らしい福音に覆いが掛かったままになる。それで、3年にわたり「福音の回復」というコラムを書いてきた。それは、人は「良き者」だという訴えにほかならない。人の罪は病気だという訴えにほかならない。では、今回の話に戻ろう。

今回のコラムは「神は悔やむのか?」、創世記6:6、7の訳は正しいのかを見てきた。それで、神は悔やまれないという結論が出、この訳は正しくないとなった。ならば、これで話はお終いとしたいところだがそうはいかない。これでは不十分である。なぜなら、まだ驚愕(きょうがく)の事実を述べていないからだ。それは、イエスの時代に使われていた聖書は、「悔やむ」という意味には訳されていなかったという事実である。私たちの訳は、イエスの時代に使われていた聖書の訳とは、まったく異なるのだ。後編では、その驚愕の事実を見ていきたい。見ていく前に、イエスの時代に使われていた聖書、すなわち七十人訳聖書に関する知識を持っておく必要があるので、少しその話をしよう。

【七十人訳聖書】

(1)七十人訳が誕生した経緯

ヘブライ語聖書(旧約聖書)の書巻は、一体いつ頃から書き始められたかは定かでないが、紀元前400年ごろには、「律法」(モーセ五書:創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記)の書巻が最初に聖書として確定された。そして紀元前200年ごろに、「預言書」の書巻が聖書として確定される。最終的に「諸書」を含むヘブライ語聖書全体が標準化されたのは、紀元後90年ごろのヤムニアの宗教会議においてである。

一方、七十人訳聖書とは、紀元前3世紀ごろから200年以上の歳月を掛けてヘブライ語聖書は標準化されたが、標準化される以前のヘブライ語聖書の書巻を、ギリシャ語に翻訳したものをいう。ここで重要なのは、この翻訳はヘブライ語聖書が標準化される以前の版で行われたということだ。

ちなみに、七十人訳といわれる名の由来は、「アリステアスの書簡」による。それによると、エジプトの王プトレマイオス2世(紀元前308~246)がイスラエルから72人の長老を連れて来させ、モーセ五書を72日間で翻訳させたという話から、端数を切り捨て「七十人訳」と呼ばれるようになった。本来七十人訳とは、最初に翻訳された「律法」(モーセ五書)だけを指していたが、その後も翻訳の範囲が広げられていったために、ギリシャ語に翻訳された書巻はすべて、七十人訳と呼ばれるようになった。

さて翻訳作業は、エジプトの首都アレクサンドリアで行われた。その背景には、大都市アレクサンドリアには離散した多くのユダヤ人たちが古くから住んでいて、世代が新しくなるたびに公用語のギリシャ語がユダヤ人にとっても主流になっていったという事情があった。もはや新しい世代になると、礼拝で使うヘブライ語聖書が読めなくなっていたのである。こうしたことから、ヘブライ語聖書をギリシャ語に翻訳する必要があった。それで、アレクサンドリアで翻訳作業が行われた。

(2)七十人訳聖書の意義

完成した七十人訳の聖書は、その後、手書きで写され伝えられていく(写本)。今も残っている写本で最も古いそろった形のものは、4世紀のヴァチカン写本とシナイ写本である。しかし、それでも欠落した部分が多く、ほぼすべてそろっているものとしては5世紀のアレクサンドリア写本が最も古い。ちなみにヘブライ語聖書の写本で、書巻がすべてそろっていて最も古いものといえば、1008年のレニングラード写本になる。この七十人訳聖書の写本は、それよりも何と500年以上も古いのだ。さて、問題はここからである。

七十人訳聖書はヘブライ語聖書から訳されたものである以上、本来なら、現存する七十人訳聖書の写本とヘブライ語聖書の写本とは同じ内容になるはずである。ところが、比べてみると、なぜだかそこには差異がある。取るに足らない小さな差異から、一部内容が異なったり、書巻によっては本文の分量自体が異なったりという大きな差異まである。ならば、どちらが正しいのか。

面白いことに、世界最古といわれる死海文書の写本群の中から見つかった聖書の書巻の写本や書巻の断片の写本(古くは紀元前3世紀ごろのもの)には、ヘブライ語聖書の写本と一致するものもあれば、七十人訳聖書の写本と一致するものもあるのだ。また、中世に見つかったサマリア五書と呼ばれるモーセ五書から成るヘブライ語聖書の写本(サマリア語に改訂されたもの)は、多くの点で七十人訳聖書の写本と一致していた。つまり、どちらが正しいのかが分からないのである。

こうした七十人訳聖書とヘブライ語聖書の差異の原因は、七十人訳聖書が作られる際に底本とされたヘブライ語聖書の版と、レニングラード写本の底本となったヘブライ語聖書の版が異なっていたからだと考えられる。となると、七十人訳聖書が底本とした版の方がよりオリジナルテキスト(原典)に近いことになる。なぜなら、七十人訳の翻訳は、ヘブライ語聖書が最終的に標準化されるより以前の版で行われていたからだ。ここに七十人訳聖書の意義がある。それは、より原典に近いということだ。

ただし、主な七十人訳聖書の写本自体にも互いの訳に差異がある。それは、最初に訳された七十人訳聖書の「祖型」(プロト・タイプ)を写していく段階で、異なる版が誕生したからだと思われる。翻訳というのはどうしても、その時々の言葉の事情や、写す人の信条によって、写す段階で容易に修正が行われてしまう。私の愛用する新改訳聖書も、時代とともにすでに3回の修正が行われている。ならば七十人訳聖書も同様のことが起きて当然ではないだろうか。さらには、書き写す際のミスも考えられる。

このように、七十人訳聖書はより原典に近い存在ではあるにもかかわらず、多くの異なる版が生まれ、七十人訳聖書の「祖型」が分からないという問題も抱えている。とはいえ、すべてが分からないわけではない。それゆえ、七十人訳聖書の意義が大きく損なわれるわけではない。実は、七十人訳聖書が重要とされる理由はまだ他にもある。それは、イエスの時代に使われていた「聖書」であったということだ。そのことも見ておこう。

(3)イエスの時代の「聖書」

当時のユダヤ人たちにとって、聖書のヘブライ語はすでに使われない死語となっていた。それに代わり、アラマイ(アラム)語とギリシャ語が使われていた。ユダヤ人が住むパレスチナ地方はギリシャ文化の影響下にあり、生きていくには母国語のアラマイ語と、公用語のギリシャ語の2カ国語を併用する必要があったからだ。

そうした事情から、ギリシャ語に翻訳された七十人訳聖書は、パレスチナのユダヤ人たちにも読まれるようになり、イエスの時代には聖書として使われていた。そのため、新約聖書における旧約聖書の引用の大半は七十人訳聖書からであり、ヘブライ語聖書からの引用ではなかった。ただし引用といっても、大抵の場合は文字通りの引用ではなく、読者に分かりやすいように言い換えられている。

こうして、七十人訳聖書はキリスト教徒専用の聖書となっていき、標準化されたヘブライ語聖書はユダヤ教徒の聖書というすみ分けがなされていく。そうした事情から、七十人訳聖書は、翻訳する際に神の霊感が働き、ヘブライ語聖書よりもさらに神意を表す「聖書」として扱われた。もはや「翻訳聖書」ではなく、それこそがキリスト教徒にとっての「聖書」となったのである。実際、その訳を見ると神の霊感が働いたとしか言いようのない訳が幾つも見られる。

例えば、マタイ1:23に「見よ、処女がみごもっている。・・・」という御言葉がある。これは七十人訳聖書(イザヤ7:14)からの引用だが、七十人訳では確かにこの箇所を「処女」(パルテノス)[παρθένος]という意味に訳している。しかし、ヘブライ語聖書では「処女」ではなく「おとめ(若い娘)」(アルマー)[עַלְמָה]となっている。ヘブライ語聖書の「おとめ」からでは、それが「処女」であるとは断定できない。ところが、その言葉を訳す際、「処女」の意味が第一義となるギリシャ語に訳され、原語の「おとめ」という言葉に秘められた神意が翻訳の際に明らかにされている。これは一例だが、こうしたことから七十人訳は「聖書」としての威光を放ち、イエスがキリストであることの神聖を証しするための「論証テキスト」となった。

これに関連した話をすると、ユダヤ教徒たちは当然のことながら、七十人訳聖書がイエスがキリストであることの「論証テキスト」として使われることに反発した。そこで彼らは、そもそも七十人訳は原文に忠実でないと、アキュラ訳と呼ばれる独自のギリシャ語聖書を作った。それによって、七十人訳をでたらめとし、その権威を失墜させようとした。例えば、アキュラ訳ではイザヤ7:14の「おとめ(若い娘)」(アルマー)を「青年(若い娘)」(ネアニアス)[νεανίας]と訳している。キリスト教徒が、イエスは「処女」から誕生したとする七十人訳の根拠を失墜させる訳になっている。

こうしたユダヤ教徒の反発を裏返して見るなら、七十人訳聖書は、待ち望んでいた「メシア」(キリスト)がイエスであったことを論証するのに、いかに適した訳になっていたかが分かる。だが、その七十人訳聖書はイエスが来られる以前に作られていた。ということは、七十人訳聖書が作られる際、いかに神の霊感が翻訳作業の上に働いたかを物語っている。それゆえ、キリスト教徒にとって七十人訳聖書は「翻訳聖書」ではなく、正式な「聖書」として扱われた。パウロもこう述べている。「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です」(2テモテ3:16)。この時はまだ新約聖書はなかったので、パウロのいう聖書とは「七十人訳聖書」を指していた。

こうしたことから、教会が聖書を他国語に翻訳する際は、七十人訳聖書が底本に使われた。今日はヘブライ語聖書が旧約聖書を訳す際の底本とされるが、宗教改革まではそうでなかった。とはいえ、今日私たちが使っている旧約聖書の書巻の順番は七十人訳聖書の区分に準ずるものとなっている。ヘブライ語聖書の区分によるものではない。ちなみに七十人訳聖書の区分は「モーセ五書(律法)」「歴史書」「教訓書」「預言書」である。それに対してヘブライ語聖書は「律法」「預言書」「諸書」である。

以上が七十人訳聖書の簡単な説明となる。これを書くに当たっては、主に秦剛平氏の『乗っ取られた聖書』(京都大学学術出版会)を参考にさせてもらった。では、まとめてみよう。

(4)まとめ

七十人訳聖書の説明で言いたかったことは、七十人訳聖書が作成される際には神の霊感が働き、ヘブライ語聖書に書かれていた神意を明らかにする訳になっていたということだ。キリスト教神学の礎を築いたアウグスティヌス(350~430)も、この七十人訳聖書のことを次のように言っている。

「預言者が語ったとき、預言者のうちにいた同一の霊が、七〇人の者たちがそれを訳したとき、彼らのうちにもいたからである」(『神の国』第18巻43章)

アウグスティヌスは、預言者たちが神の霊によってヘブライ語の聖書を書いたように、それをギリシャ語に翻訳する際も、預言者たちに働いたのと同じ霊が、翻訳した七〇人の上にも働いたことは間違いないとした。そして彼は、七十人訳聖書からラテン語に訳されたものを、ラテン教会は使っていたことも同じ著書の中で述べている。

このように、七十人訳聖書は神の霊感によって作られた。そして、キリスト者の「聖書」であった。だが、異なる訳の版が幾つも存在し、どれが「祖型」(プロト・タイプ)の版であるかが、いまだ定まっていない。無論、版が異なっていても同じように訳されている箇所も多いので、その場合はそれが「祖型」だとすぐに分かる。だが、訳が異なる場合は、どの訳が神の霊感が働いた「祖型」の訳であるかは、個々に、かつ慎重に調べる必要がある。これから見ていく創世記6:6、7の七十人訳は、まさにその典型的な例であろう。では後編で、どのように訳されていたのかを見ていこう。すると、驚愕の事実を知ることになる。

◇