情報が飛び交う現代社会では、重要なニュースの中に人間の「死」を含む悲劇的な内容が多く含まれている。そのため、私たちは身近な「死」に深く関わることなく、「死」への恐怖心だけが日々植え付けられていく時代を生きている。

そのような現代人に向け、本書は、著者が体験した多くの事例を基に、避けることのできない「死」を迎え入れ、受け入れる道筋を指し示している。

著者は、米国の葬儀屋を家業とする家に育ち、幼い頃から人の「死」に触れるのが当たり前の環境で育った。彼は「死」について深く考え、悩み、頭をすり減らしていた。そして、「死」に対してネガティブなイメージに支配され続けていた。

しかし、家業の小さな葬儀屋を継ぐことになったことで、「死」の現実に深く関わるようになり、ついに「死」に対して明るいイメージを見いだすように変えられていった。本書は著者の「死」に対する心の変化を書き記したものである。

かつて近親者の「死」が身近に存在した時代、人々は「死」の悲劇の中で弱さを共有し、お互いを支え合う時と空間を大切にしていた。

しかし、現代社会では「死」を恐れるあまり、「死」を避けるようになった。そして、「死」に対するネガティブなイメージは、「死」を隠そうとするさまざまな仕組みによって一層顕著になってきた。病気になれば医療関係者が、召されれば葬儀屋や宗教者が対応する。家族であっても「死」の悲劇にできるだけ向き合わないで済む仕組みが存在する。

「死」に向き合わなければ、「死」を受け入れることが難しくなる。「死」はますます恐ろしいものになっていく。私たちは「死」を克服することができなくなってしまう。この傾向は米国に限ったことではなく、日本でも同様に起こっている。

著者は、米国の伝統的なキリスト教信仰(プロテスタント)の家庭に育ったが、それがかえって「死」へのネガティブなイメージを増長させていた。

多くのキリスト教徒は、「死」は罪深い行いに対する罰であり、呪いである、しかし、神はこの「死」によって愛する者をこの世から召しだし、永遠の天国に入れ、復活の約束を下さる、と教えられている。教会ではこのような説教が毎週のように行われ、葬儀においても基本的に同じ内容によって、神の完璧さと人間の罪深さが強調されることが多い。

しかし、このような説教は、完璧な神の側にのみ立っているため、この世の罪深さや「死」に定められた人の弱さに寄り添ったものとは言い難い。聖書の言葉を引用してはいるが、悲しみに沈む人々を慰め、励ますには程遠いものである。

著者は「ある牧師の最低な説教」の章で、そのような説教をする牧師の言葉にいちいちうなずき「アーメン」と唱える宗教的な冷たい参列者と、愛する故人を失って失意の中で頭を垂れている近親者の対比を記している。

聖書の伝える福音は、「死」に向き合う人々の悲しみに寄り添い、共に涙し、重荷を背負ってくださる神を示している。キリストは完璧さを脱ぎ捨て、弱さを負ってくださる方である。

著者は「天国の正体」の章で、「神はこの地上で私たちと共におられるのではないだろうか。はるかかなたにではなく、私たちの中に、私たちを通して、私たちと共にいて、いまここに『天国』が実現する」と、福音の正しい理解を記している。

聖書によれば、キリストが金曜日の夕刻に十字架の上で死んだとき、彼に望みを置いていた者たちも、その「死」を深く味わい、悲劇のどん底に落とされた。キリストが葬られた墓からは希望の光は見いだされなかった。

金曜日の日没から始まる安息日は、キリストに希望を抱く人々を打ちのめし、キリストの「死」を受け入れるための沈黙が覆っていた。彼らは自らの働きを止め、「死の安息日」を深く味わった。そして、この「死の安息日」を共に味わった者だけが、キリストの復活の喜びにあずかることになったのである。

著者は「死」に深く関わることにより、愛する者を失い失意の中にある人々の中に、最も美しいものを見いだすことになった。彼らは「死の安息日」を通し、敗北、苦しみ、葛藤、喪失を知り、それらのどん底から優しさと深い愛情を見いだした人々だった。

本書は、米国のプロテスタント教会から届けられる誤った福音理解が、「死」を一層受け入れ難くしている現実を示すとともに、実は聖書の示す福音こそが、「死」に定められた人々の悲劇のただ中に天国を実現するものであることを、一人の葬儀屋の体験から伝えるものである。

本書の巻末にあるエピローグでは、著者の福音理解に関する記述が含まれていないため、著者の信仰と関係なく「死」自体に美しさを見いだした物語であるように見える。意図的に省いたのか、著者自身が気付いていないのかは不明である。しかし、多くの「死」に向き合った著者の心の変化は、明らかに正しい福音理解と共にもたらされたと推測される。

聖書になじみのない日本人には理解しにくいかもしれないが、仏教葬儀文化の中で「死」に寄り添う人々の中にも「死の安息日」は存在する。多死社会を迎えた日本人が、「死」の悲しみのただ中で、福音によってもたらされる天国を知ることができるようにと切に祈りたい。

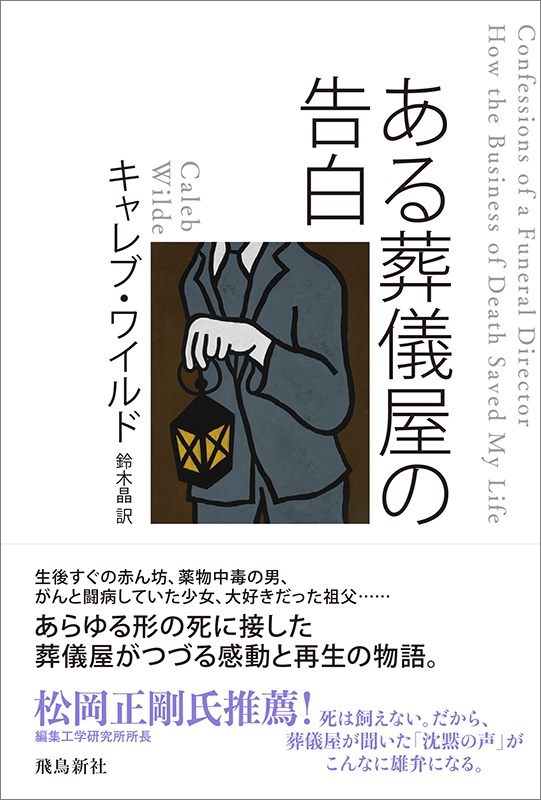

■ キャレブ・ワイルド 著、鈴木晶訳『ある葬儀屋の告白』(飛鳥新社、2018年8月)

◇