CG全盛期にふさわしい豪華絢爛(けんらん)な映画である。原作のアニメーションは、1991年にアニメ初のアカデミー賞ノミネートとなった記念碑的作品であり、計算し尽くされた舞踏シーンなどに、当時は下絵としてCGが使われていたことは有名な話である。

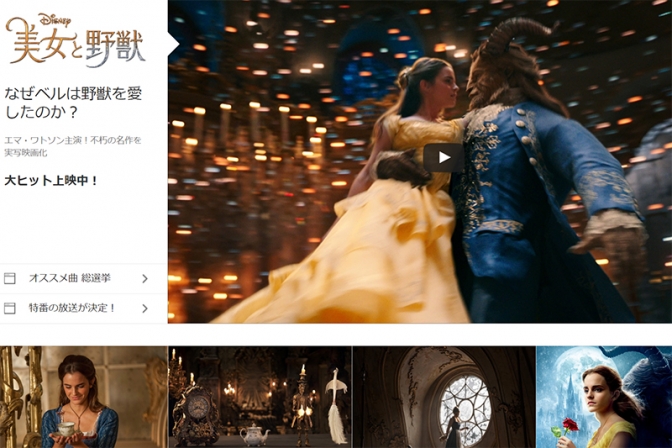

今回は実写化ということで、あの魔法の世界をどうやって実際の人間に演じさせるかが話題となったが、予想以上の出来栄えではなかったか。劇場は連日満員札止め、見に来る層も幅広く、おそらくディズニー屈指の大ヒット作品となることは間違いない。

しかし、アニメーションそのままを実写で再現したのではなく、実写ならではの深みを与えるエピソードが挿入されている。そもそもアニメは90分足らずだが、実写は130分という大作である。アニメーションのコミカルかつ迅速な動きを再現して子どもたちの心をつかみつつ、会話劇で大人の観客にアピールすることも忘れていない。まさに「完璧」と呼ぶにふさわしい古典的な「おとぎ話」となっている。

しかし、表面的な「王子様とお姫様の物語」という筋書きを越えて、かなり啓蒙的かつキリスト教的なメッセージも加えられているように思う。本稿は「啓蒙主義」「キリスト教的な愛」をモチーフに論を進めてみたい。

アニメとの比較ということでいうと、迷信や従来の価値観にがんじがらめになっていた世界から、主人公の2人(ベルと野獣化した王子)が本を読むことによって抜け出していくという視点が強く出ていたように思う。これは、原作が1740年に発表されたことからも分かるように、啓蒙主義に未来への光明を見いだしていた時代であることが強調されている。

彼らの対極にあるのがガストンという粗野で男尊女卑的な従来の価値観を代表する人物である。アニメ版に比べて、本作では彼の極悪非道ぶりが特に目立っていた。彼からの挑戦を受けざるを得ず、その彼を打ち倒すことで古き価値観を乗り越えて2人が結ばれることになるのである。

言い換えるなら、それだけ強い時代的文化的偏見によって虐げられていたからこそ、2人は結ばれたとも言えよう。共に母親との死別を体験し、父親の偏愛を疎ましく思いつつも、それを振り切る強さを持ち得ないまま生きた。一方はその慈愛のなさゆえに獣と変えられ、一方は周りから「変わった子」と揶揄(やゆ)される中を生きてきた。王族と庶民の子という身分の違いこそあれ、実は同じような傷を負っていたことをお互いが知ることで引かれ合っていくという筋書きは、決してディズニーお得意の「魔法」のなせる業ではなく、むしろ啓蒙主義的ロジカルな人間描写であると言える。

そして、お互いへの理解が深まるシーンでは、アニメ版に大きな改変が加えられている。それは、ベルが王子に好意を抱くプロセスである。もちろん、オオカミに襲われたベルを王子が身をていして助けるという事件がきっかけとなるのは同じだが、よく見るなら、その後に2人で今までに読んだ本の感想を言い合うことによって打ち解けていく。

本を読むことが奇異に映り、周りから変人扱いされてきたベルと、王族教育の一環として本を読んではいたものの、その感想や同じ本を読んだ第三者の意見を聞く機会のなかった王子は、やはり啓蒙主義的な知的好奇心を真に満足させることで、魔法や迷信に支配されていた旧世界的価値観を抜け出て、対等な男女としての恋愛を成立させるのである。

ここがまず、実写ならではの説得力を持って観客に迫って来るテーマとなっている。

もう1つ挙げるなら、「愛する」ということの究極的な本質を本作では強く描いているように思える。「おとぎ話」という枠内であれば、愛するということは2人が結ばれるための調味料的な位置付けしか与えられないのが普通である。つまりどんな状況でも「愛している」ならすべての障害を乗り越えられることになってしまうのである。

しかし本作では、さらに具体的に「愛するとはどういうことか」を掘り下げている。それは、人を見た目や外見で判断してはいけない、ということ。そして、相手の気持ちを求めることではなく相手のために犠牲すること、または自分の都合ではなく相手の都合に合わせて一歩引くこと、である。

ベルは父親を助けるために「愛」を実践する。その姿に激高した王子は「この牢屋の扉は2度と開かない」と言い放つ。おそらく彼にとって「愛する者」と「愛される者」の真実の姿を見た初めての体験だったのだろう。だから動揺したのである。しかし、やがてその彼がベルを解放する。愛しているがゆえに、自分への気持ちを相手に求めるのではなく、相手の気持ちに自分が立つことを実践するのである。

このような「愛の本質」の対極に位置するのが、またまたガストンである。「結婚してくれ」とベルに言い寄るその姿は、自分の都合に相手を合わせようとしており、本作では本当に嫌悪感すら抱かせるような言動が目につく。おそらく昨今の日本映画で異常なブームとなっているイケメン男子の恋愛映画にも一石を投じることになるだろう。

物語的に見るなら、王子がこの愛の本質に気付くことの意味は大きい。なぜなら、彼こそ「相手に愛を求めなければならない」という究極の状況で、タイムリミットが迫っている渦中にあったからである。だから家来たちも必死になってベルの愛を「求めた」。しかし皮肉なことに、求めれば求めるほど、彼らが願っていた世界からは遠のいていってしまうのである。

しかし本の感想を言い合い、雪合戦をし、舞踏会さながらに踊るその過程を通して、ついに王子は魔女が真に訴えたかったこと、「愛するとはどういうことか」に気付くのである。この展開は、ある種のどんでん返しであり、アニメ版ではそれほど強く打ち出されてはいなかったが、大人の鑑賞者に訴えて来るエモーショナルなシーンとなっている。

聖書の有名な1節に「あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ」とある。そのようなキリスト教的な愛の物語として、本作は十分にメッセージ性を含んでいるエンターテインメントである。

一時、キリスト教保守団体が、ディズニー映画には魔法と迷信が満ちている、として忌避すべきだと訴えたことがあった(同じような憂き目に遭ったのがハリーポッターシリーズ)。しかし21世紀に入り、CGの進歩だけでなく、物語としての普遍性も大きく前進したように思う。本作は単なるアニメ版のリメイクではない。新たな「美女と野獣」の解釈として、堂々たる風格を持った作品となっている。

◇