フランスの植民地アルジェリアの1954年から62年にかけての独立闘争を描いた伝説的な名作が、50年の時を経てデジタルリマスター版としてよみがえった。

冒頭、フランス軍に拘束された独立運動グループの老人が、仲間の居場所を明かすよう責められるバックには、バッハのマタイ受難曲が流れている。そして画面は一転、老人の供述に基づき、強制捜査を行うフランス軍の姿に合わせて、映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネ30代の、あのあまりに有名なテーマソングが流れる・・・。

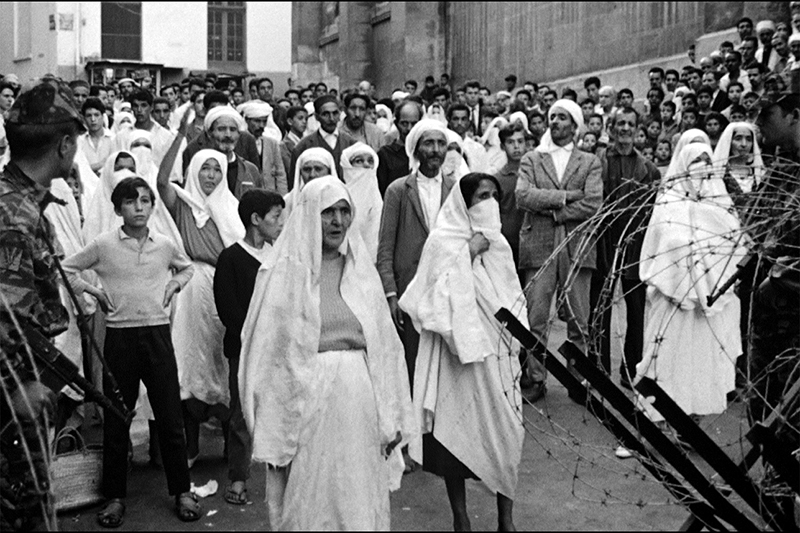

アルジェリア出身のフランス人作家アルベール・カミュの『異邦人』から飛び出してきたような精悍(せいかん)なクロヒョウのような主人公アリ、買い物かごに爆弾を潜ませ、テロに従事する美しいアルジェリア女性たち、そしてスラムと階段が入り組んだカスバの街並み、フランス軍人を相手に舌を頬に打ち付けて音を立てながら無言の抗議をする圧倒的にリアルなモブ(群衆)の姿。全てが合わさったこの映画は、映画としてあまりにも完璧だ。うなりながら2時間、ただただ見入ってしまう。「20世紀の戦争映画の記念碑的名作」というキャッチは本当にだてではない。

同時に、2015年のフランス同時襲撃事件、中東で吹き荒れるテロリズムに結び付けて見ざるを得ない。その意味で、本作は50年前の映画にして、近年公開されたどのような映画や報道よりも圧倒的に“現代的”でもある。本当にすごい映画だ。

劇映画でありながら、まるで1950年代のニュース映像やドキュメンタリーを見ているかのような異常なリアリティーと緊迫感がある。ロケは、実際に独立運動が激しかったカスバで行われ、レジスタンスを演じるのが俳優ではなく、実際にカスバの独立運動に参加したメンバーであり、群衆も地元の人々であり、戦車、武器類もアルジェリア軍から調達されたという。しかしそれ以上に、この映画がまだアルジェリア独立(1962年)の熱気冷めやらぬうちに制作されたということが、最大の理由といえるだろう。

おそらくどれだけの予算と人員を割いても、もはやこれだけの映画は2度とは作ることができないだろう。

映画では主にアルジェリア民族戦線(FLN)を主人公として描いているが、一方的に独立闘争を善玉として描いてはいない。少年にピストルを持たせ、女性たちに買い物かごに爆弾を忍ばせテロを企てさせる。そして、フランス軍もまた一方的な悪玉としては描かれていない。独立派のテロを鎮圧するべく送られたフランス人将軍は言うのだ。「この部隊にはレジスタンスにいた者もいるし、強制収容所にいた者もいる」「フランスがこの国にい続ける限りは、ほかに手段はない!」

それでも、本作が1966年、ベネチア国際映画祭でゴダールの名作「気狂いピエロ」などを抑えてグランプリの金獅子賞を受賞した際には、会場にいたフランス代表団が“反仏映画”だと反発し、フランソワ・トリフォーただ1人を除いて全員が会場を退場したというエピソードが残っている。

キリスト教という視点から見たとき印象的なのは、その音楽の使われ方だ。冒頭に一瞬流れるマタイ受難曲のコラール、そして物語後半、フランス軍の巧妙な分断作戦によりとらわれたメンバーの男たちが裸にさせられ、縛られ殴られて血を流しながら拷問されるシーンでは、バックにグレゴリオ聖歌が流れる。

明らかにこの映画では、独立運動で血を流した彼らの姿にイエスの受難を重ね合わせている。

監督のジッロ・ポンテコルヴァはイタリアのユダヤ家庭に生まれ、ジャーナリストとしてサルトルなどと交流しながら1941年に共産党に入党、ミラノでレジスタンス運動に関わっていたという経歴の持ち主だ。果たして、当時のフランス人は、イタリア人監督が撮影したこの映画を見て何を思ったのだろうか。トリフォーは何を? イタリアもまた第2次大戦前夜にアフリカのエチオピアで残虐な虐殺を行ったではないか、と思ったのだろうか。いろいろなことを考えてしまう。

その問いは、またわが身にも帰ってくるのだ。私は日本の近代史の何を知っているのだろうかと。

映画自体の力に圧倒されながら、いろいろな思念が頭によぎってしまう。その意味でこの映画は、50年の時を経て、むしろ現代でこそ普遍的な映画といえるのかもしれない。

繰り返しになるが、テーマ、俳優、街並み、音楽、現代性、全てにおいてあまりにも完璧な伝説的傑作だ。ぜひ多くの人に見ていただきたい。

■ 映画「アルジェの戦い」デジタルリマスター版予告編