この原稿を書いているちょうどその時、英国がEUを離脱するというニュースが飛び込んできた。これからヨーロッパは激動の時代を迎えるであろう。しかし、これはよその火事ではない。日本にもその余波がやって来るし、すでにそれは始まっている。

また、英国の決断が大きく影響を与えるであろう事柄の1つに、米大統領選がある。米国もまた、なりふり構わず自国の権益を守るべく内向的になるか、それとも現政権の路線を踏襲して外向性を維持するか、その岐路に立っている。本コラムでは、この2016年米大統領選について、宗教史的見地から考察していきたい。

本論に入る前に、ここで自己紹介をさせていただきたい。私はペンテコステ派の教会に生まれ育ち、小学校の教員を経て、同志社大学神学部で博士号を取得した。テーマは「アメリカ福音派の歴史」。そして現在、大阪城東福音教会というペンテコステ派の教会で牧師をしながら、リベラルの牙城(?)同志社大学で嘱託講師、大阪聖書学院で非常勤講師を兼任している。

博士論文は明石書店から『アメリカ福音派の歴史』というタイトルで出版されている。現在は、自教派であるペンテコステの歴史をまとめ、数年内に出版したいと考えている。

トランプ現象が日本でも話題に!

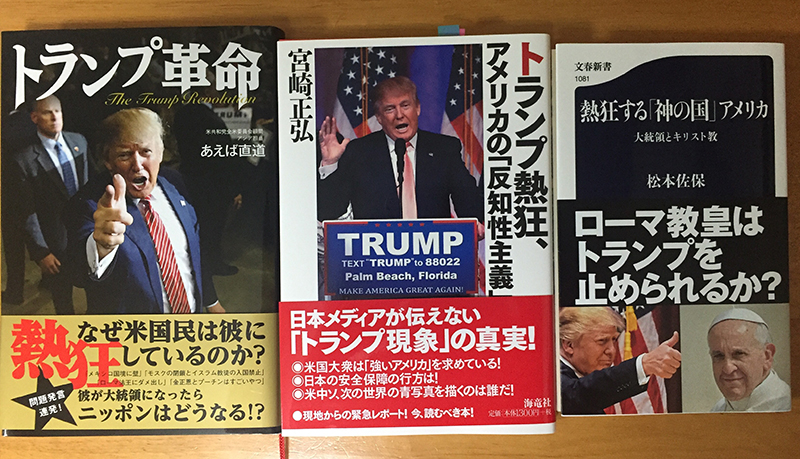

2016年の米大統領選において、最大のトピックスは「ドナルド・トランプ」であろう。彼に関する著書は、ちょっと大きな書店に行くと容易に手に入る。私も3冊ばかり購入し、読んでみた。おのおのがとても鋭い分析をしており、大変勉強になった。しかし、筆者が宗教史専門であるためか、著者のジャーナリスティックな視点ばかりが強調されているように感じてしまった。

どの書物も「トランプ大統領が誕生したら、アメリカはどうなるのか」とか「どうしてこんな独裁者のような輩が大統領候補になれるのか」といった問いをまず掲げ、それに対して最新の情報(トランプ氏の発言、動向など)を提示することで、未来を予想してみせている。

ちょっと意地悪な見方をするなら、単に「手相八卦見(てそうはっけみ)」をしているのと、さほど変わりないことになる。「当たるか当たらないか」という選択しかなく、どんな未来を想像できるか、ということに終始していると言えよう。

こういったタイプの書物の宿命は、一定期間過ぎると「賞味期限切れ」となってしまうことである。おそらく今年の11月を過ぎると「過去の書物」となってしまうだろう。そして、また4年後、新たに注目すべき人物を見いだして、今回のトランプ氏と同じような扱いであれこれと書き連ねることになる。

しかし、私が今から連載しようとするコラムは、ある種、この流れに逆行するものである。「トランプ氏が大統領になるか」、または「ヒラリー氏が史上初めての女性大統領になるのか、もしそうなったらアメリカはどうなるのか」ということに注目するのではない。

米国民が無意識に抱いている独自の世界観を、大統領選挙というシステムを通して詳(つまび)らかにすることである。「将来」を予想するのではなく、「過去(歴史)」を振り返ることで、いつの時代も変わらず存在してきた「アメリカ的なもの」を浮かび上がらせることである。

そういった意味で、巷にあふれている「大統領選挙モノ」とは異なった視点になるが、11月までお付き合いくださると幸いである。

映画「グレムリン2」で描かれていたドナルド・トランプ氏

私が大学3年生の頃、1本の映画が公開された。「グレムリン2 新・種・誕・生」がそのタイトルである。ストーリーや「グレムリン」という生き物については今回の中心的テーマではないので割愛する。むしろ注目すべきは、この映画の舞台がNYにある巨大なビルであり、その持ち主が「ダニエル・クランプ」という人物であったということだ。

クランプ氏は1代で財をなし、その象徴ともいえる巨大ビルをNYに打ち立てた不動産王という設定であった。そう、彼こそ現在、共和党大統領候補となっているドナルド・トランプ氏をモデルとして描き出されたキャラクターだった(クランプ氏のモデルがトランプ氏であることは、パンフレットに明記されている)。

クランプ氏は少し感性のズレた、鼻持ちならない成金野郎として描かれている。そして、グレムリンにさんざんもてあそばれ、彼のビルは完全に崩壊してしまう。それでも最後に「俺は保険に入ってるから大丈夫さ」と言い放って、全く落ち込まない。

製作者は彼をコケにし、そしてコケにされたことすら気付かない大ばか者としてクランプ氏を描いている。当時の私は、映画のストーリーよりもこのクランプ氏(トランプ氏)のことが忘れられなかった。

そして今回、大統領選挙の候補者の中にあの「トランプ氏」がいると新聞で読んで、わが目を疑った。同時に、ここに1990年代と2010年代の大衆の意識の変化を読み取ることができた。

90年代には、少し頭のネジが緩んだ成金社長としてねたみと嘲笑の対象であったトランプ氏が、約四半世紀経る中で、あろうことか米国大統領選挙に名乗りを上げ、しかも単なるジョークではなく「トランプ帝国」を築くかもしれない、といわれるほど人気が過熱しているのである。実はこの評価の激しい変貌ぶりこそ、アメリカの「アメリカ」たるゆえんと言っていい。

英国のEU脱退の衝撃とアメリカ合衆国を形作る2つのベクトル

ここで冒頭の英国EU脱退のニュースが生きてくる。EUが「欧州連合」として各国の協調路線を前提にしてつながりを持っていたように、米国は諸外国における「国家」としての機能を「州(state)」が持っていて、各州が「連合される(United)」ことで、「連邦共和国」を自発的に形成している。

だから「アメリカ合衆国(United States of America)」という表記になる。もちろん制度的にEUと米国を単純比較することはできないが、英国のEU脱退は「連合体」の本質を反面教師的に示すことになったと言えよう。つまり、「連合体」とは、一度協調路線を瓦解(がかい)させるなら、容易に分裂や対立が顕在化し、集団機構の崩壊へと突き進む可能性を孕(はら)んでいる、ということである。

まず覚えておきたいことは、「アメリカ」が厳密には単一国家ではないということである。連邦共和国としての体制を維持するため、崩壊に至らない方策を米国は当然備えている。一見矛盾する2つのベクトルを巧みに作用させ、バランスを保とうとしている。

1つ目は、異なった価値観、風俗習慣、文化、世界観を最大限許容することである。おのおのの自由を最大限尊重するという意味で、新しい価値観を生み出す「変革作用」を米国は肯定している。

もう1つは、異なった価値観を必要な時に統制して一体感を維持しようとする「統合作用」である。これによって各民族、人種、宗教などによる国家の分裂を回避しようとする。

相矛盾するこれらの性質をうまく利用して発展してきた連合体こそ、私たちが今注目している「アメリカ合衆国」である。国家としての米国が関与するあらゆる事柄(当然、大統領選挙も含む)に、この「変革作用」と「統合作用」は機能する。目の前の出来事の「落としどころ」をアメリカ的に探ることになる。

そうやって見てくると、1990年代と2010年代のトランプ氏への評価の違いは、まさにこの2つの作用が関与していることが分かる。1990年代、1代で財をなし、若くしてNYにビルを建ててしまう不動産王。そこに人々がイメージするのは、アメリカンドリームを体現した「変革作用」としてのトランプ氏である。

彼に対しては、憧れと同時にねたみや批判も向けられることになる。その好例が「グレムリン2 新・種・誕・生」の描かれ方である。

しかし2010年代、この評価は一転する。トランプ氏の発言などは次回に譲るとして、彼のイメージは超保守的で頑固、レーガン時代のような「強いアメリカ」を回復させようと躍起になる「統合作用」としてのトランプ氏である(どちらの時代にも共通しているのは、そのキャラクターのアクの強さではあるが・・・)。このような評価の転換を容易に生み出してしまう国家、これこそが「アメリカ合衆国」である。

さあ、次回からは、この「連邦共和国アメリカ」の大統領選挙、すなわち「4年に一度の王様レース」を見ていこう。

◇