今年89歳となるシスター渡辺和子さんは、岡山県のノートルダム清心女子大の学長を27年間務め、2012年に出版された『置かれた場所で咲きなさい』は200万部を超すベストセラーとなり、昨年はテレビでSMAPのリーダー中居正弘君が司会を務める「金スマ(金曜日のスマイルたちへ)」にも出演して大きな話題となった。日本で最も有名なキリスト教の聖職者といえるかもしれない。

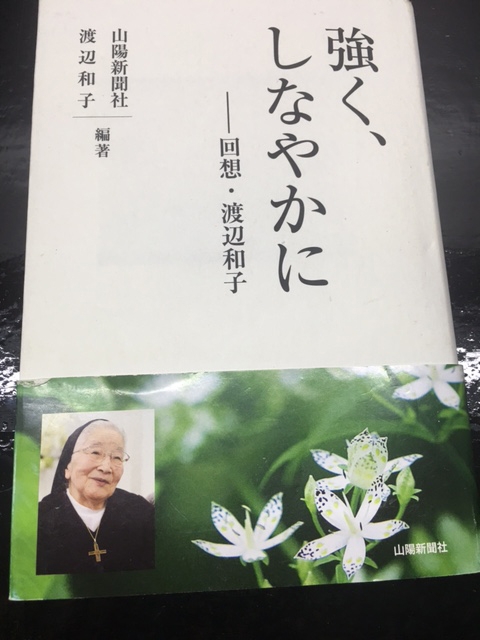

『強く、しなやかに―回想・渡辺和子』は、その人生を振り返って、山陽新聞の朝刊に63回にわたって連載された文章をまとめたものに加え、ノートルダム清心女子大学の学報に掲載された随筆20編も収められている。読み進めていくと、多くの人に感動を与えた「置かれた場所で咲きなさい」というメッセージの根底に、修道女としての「従順」な生があることが分かる。そして「従順」に徹した先に、神が与えた役割が後になって見えてくることを感じさせられる。

2・26事件で父を失う

渡辺和子さんの父は、1936(昭和11)年の2・26事件で青年将校に襲撃され非業の死を遂げた、陸軍教育総監、渡辺錠太郎大将だったことはよく知られている。教育総監は陸軍大臣、参謀総長と並ぶ「三長官」と呼ばれるトップだった。末っ子だった渡辺さんは当時9歳、その日の夜は父と母と3人で「川」の字になって寝ていたという。午前6時ごろ、軍用トラックに乗り込んできた30数人の反乱兵が、玄関のガラス戸に無数の銃弾を浴びせた。

父・錠太郎は、おかっぱ頭の娘を揺り動かし手短に言った。「和子はお母さまのところへ行きなさい」。母は「帝国軍人が土足で家に上がるのは無礼でしょう」と気丈にも仁王立ちになったが、反乱兵たちは機関銃を乱射した。渡辺さんは座卓の陰に身を隠し、わずか1メートルの距離で父の最後の一部始終を見ていた。「私はじっと身を縮めて一切声を出しませんでした。座卓に流れ弾が二発ほど当たりましたが、貫通しなかったため助かりました」(18ページ)。父は43発もの銃弾を撃ち込まれ、天井まで血と肉片が飛び散って絶命した――。

気丈な母から「お父さまの死に涙を流してはいけません」と厳しく育てられ、カトリック系の女子高を経て、聖心女子学院専門学校(聖心女子大の前身)に入るが、ひどく負けん気の強い少女だったという。謙虚で心の温かい人に生まれ変わりたいと思い、18歳でキリスト教の洗礼を受けた。

終戦を経て聖心の英語科に再入学し、休日には朝から夜まで十数人の家庭教師をして学費を稼ぎながら学んだ。戦後の第1期生の同級生30人には、国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんや、イタリア文学者でエッセイストの須賀敦子さんもいた。卒業後は、上智大学の職員として働き、29歳でナミュール・ノートルダム修道会の修道女となった。

修道院における「従順」

修道院では、「清貧」「貞潔」そして徹底した「従順」が求められる。修道院に入って間もなく「アメリカで修練してもらうことになりました」と言われ渡米、その1年半後には「3年間で教育学の博士課程を終えて学位を取ってきなさい」と言われ必死になって勉強した。博士論文は『日本における親孝行の伝統と戦後日本の道徳教育』。帰国後2カ月で「岡山に行きなさい」と言われ、新設されたノートルダム清心女子大に赴任、その1年後にはわずか36歳(!)で大学の学長になるよう命じられ、以後27年間学長を務め、大学の発展と女性教育に尽くした。子どもの自主性を育む「モンテッソーリ教育」(イタリアのマリア・モンテッソーリが考案した教育法)を実践した。

渡辺さんは、「修道生活は何も書かれていない真っ白な紙にあらかじめ署名するようなもので、そこに後で何を書き込まれても全て受容していくしかいないのです」と書いている。

ノートルダム清心大学の正面玄関には、ある詩が額縁に入れて飾られているという。「天の父さま どんな不幸を吸っても はくいきは 感謝でありますように すべては恵みの 呼吸ですから」。ハンセン病療養所の慰問・伝道活動を続けたことでも知られる日本基督教団玉島教会の河野進牧師の詩。渡辺さんはこの詩にいつも元気をいただいたという。

50年を経ての和解

本書の中で最も印象的なのは、父を殺害した青年将校と遺族たちとの和解のエピソードだ。2・26事件から50年たった1986年、渡辺さんは、事件で刑死した青年将校の遺族で作る「仏心会」が毎年行っている法要を初めて訪れた。それまで心の奥底では父の命を奪った将校たちを許していないのかもしれないと思っていた。しかし『妻たちの二・二六事件』を書き、2・26事件を長年取材してきた作家の澤地久枝さんに促されてのことだったという。

法要の受付の1人の男性は、事件当時、将校の妻のおなかの中にいたのだと澤地さんが教えてくれた。その時の心情がこう書かれている。

それぞれの遺族が背負ってきた戦中、戦後の苦悩。そこに思いが至ったとき、わだかまりは消えた。

「この人は生まれた時から『反乱軍の息子』という汚名を受けて生きてきた。私よりもっとつらく、苦しい五十年間だったでしょう」

襲撃に加わった一人だろうか、土下座してわびに来た人がいた。境内の墓に線香を手向けたとき、深々と頭を下げる二人の男性がいた。三十数名を指揮して自宅を襲撃した高橋太郎、安田優両少尉の実弟だった。

<私たちこそ、先にお父さまのお墓にお参りすべきでしたのに・・。これで私たちの二・二六が終わりました>

涙ながらに二人に一礼してその場を去った。

「私もこれで区切りがつきました。相手を知り、理解しようとしなければ、いつまでたっても憎しみは消えません。理解が和解を生むのですね。父もきっと喜んでくれたと思います。」(158ページ)

以来、遺族たちとの心の交流が続いているという。そして渡辺さんは旧約聖書の伝道の書3章7~8節(口語訳聖書)を引用している。

「裂くに時があり、縫うに時があり、黙るに時があり、語るに時があり、愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時がある」

恩讐を超えた出会いを通して、この旧約聖書の教えを共にかみしめた。

殺した側の遺族もどちらも心に深い傷を負った。つらい思いを抱いて生きてきたのは決してじぶんだけではない。そう思うにつけ、二度とあのような戦争を起こしてはならないと、強く思った。(162ページ)

本書を読み通して感じるのは、渡辺和子さんが、戦前の軍国主義、戦後の日本におけるキリスト教主義教育の歩み、そして歴史をめぐる和解を経験して生きてきたことだ。それ故に、これは1人の女性の回想を超えて、現代史の一つの貴重な証言でもあると思わされる。渡辺和子ファンでもそうでもなくとも、ぜひ読んでほしい1冊だ。

『強く、しなやかに―回想・渡辺和子』(3月1日発売、山陽新聞社)