正教会の聖地アトスは、原始キリスト教の伝統を最も色濃く残す、修道士の修行の地である。15世紀以降、女人禁制のため女性は「入国」できず、男性の修道士のみが居住している。『孤高の祈り ギリシャ正教の聖山アトス』(新潮社)は、日本人として初めて聖山アトスを公式に撮影し、そこでの体験を綴(つづ)った写真紀行である。

「ギリシャ」という国は、私たち日本人にはよく知られた国である。オリンピック発祥の地であること。古代のポリス社会については民主制発祥の地として中学校の歴史の教科で知る機会がある。古代遺跡の数々、神殿や円形劇場、体育施設などの建築物。そして、哲学、文学、芸術の分野における偉業など、これらはみな、われわれ日本人が持っている「ギリシャ」のイメージである。

確かにアテネを訪れれば、パルテノン神殿の偉容に目を奪われるし、古代劇場で上演されるギリシャ悲劇に熱狂するギリシャ人たちを目にすれば、古代ギリシャの精神性を現代に受け継ぐ西欧文明発祥の地の民と見えてくる。しかしながら、彼らの精神性は、そこには無い。彼らの心の奧にあるものは、古代ギリシャの英雄たちの精神ではなく、明らかに正教の「アガピ(愛)の心」なのだ。

もともと西洋古典学を志して、そこからギリシャを眺めてきた私は、正教徒として洗礼を受けた。そして一巡礼者として初めてこの地を訪れたのは2000年5月、その後、主の導きにより司祭となり、毎年数回この地を訪れて祈りの日々を重ねてきた。本書が上梓されるまでは、祈りに生きる修道士たちの姿を言葉で伝えるのみだったが、共に祈りの日々を重ねてきた修道士たちの尽力もあって、2014年に政庁の首席大臣より公式に撮影許可を頂いて写真家中西裕人(次男)と共に、祈りの生活の核心に迫る映像の取材が可能となって本書をお届けすることができた。

修道士たちの仕事は、聖堂での「祈り」「奉神礼(リトルギア)=典礼」に参祷することである。修道士は祈ることのみに自らをささげる存在であること故に聖なる人である。祈りの始まりの合図は、毎朝3時半ごろに乱打される鐘とシマンドロ(版木)の音であり、祈りは、1日当たり平時は朝夕2回、特別な期間は3回から4回に分けて行われ、合わせるとおよそ7~8時間程度になる。

聖堂が開く前の待合所の壁面にあるイコン。天国への階段を上る修道士たち。悪魔の誘いに遭ってあと1歩のところで脱落し、怪獣レヴィアタンに呑(の)み込まれるすさまじいさまがそこに描かれている。正教会の聖人である階梯(かいてい)者ヨハネの『楽園の梯子(はしご)』の叙述に基づくイコンは、ラヴラ修道院の前堂にある。修道士や巡礼者たちは、入堂が許されるまでこの位置から眺めつつ始まりの時を待つ。訪れた巡礼者たちは黙したまま、自らの行く末に思いを致しているようだ。

聖堂に入ると、まずイコンに接吻(せっぷん)する。正教会では、偶像崇拝となることから立体像は用いないので、平面に描かれたイコンのみが置かれる。イコンはその原型である神や聖人たちを「崇拝(ラトレイア)」するためのもので、イコンそれ自体は板切れ以上のものではない。そのため、イコンに接吻する行為を「敬拝(プロスキニーシス)する」と言葉を区別して用いている。イコンそれ自体は、奉られるものではない。

聖堂での祈り「奉神礼(リトルギア)」は、教会暦によって指定された膨大な「祈祷書」を読み、歌うことによって行われる。祈りは人の営みであるから、楽器を用いず肉声のみに限られる。毎日、朝の祈りは未明から4時間、夕方の祈りは3時間かかる。ビザンティン聖歌の音階は東洋的な響きを感じる。

また、修道士たちは、旧約聖書の下記の箇所などを根拠として髭(ひげ)と髪の毛にはさみを入れず一生を過ごす。[「あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない」(レビ記19:27)、「彼らは頭の頂をそってはならない。ひげの両端をそり落してはならない。また身に傷をつけてはならない」(同書21:5)]

奉神礼は学びの場でもある。聖人たち(ギリシャ教父)の著作を、祈りの流れをいったん止めて、聖堂の中央に書見台を置いて朗読する。復活祭を控えて痛悔を込めて祈りが深まる四旬節(40日の節食期間)には、1時間を超えることもまれではない。修道士と巡礼者たちは席座して聴き入る。さらにこの時期は、『詩編』全編を毎日分けて2回り誦読(しょうどく)するので、祈りの時間は1日10時間近くになることもある。

奉神礼が終わると食堂(トラペザ)へ移動する。食堂は聖堂と入り口が向き合っている。聖堂は天国を象(かたど)り、食堂はこの世を象る。聖堂と食堂、天国とこの世はつながっていて神の一なる世界を意味することによる。そして、食事も祈りの時である。そこでも係の修道士が、食事中ずっと聖人の言葉を読み通す。係の修道士は、全員の食事が終わってから食べることになる。

司厨長は巡礼者を含めて300人以上の食事を賄う。ファソラキアというギリシャの定番家庭料理で、隠元豆のトマト煮。ニンジン、タマネギ、タコ、トマトペースト、たっぷりオリーブオイル、ハーブを入れて豆を煮込む。味付けは塩、こしょう、レモンだけ。素材の新鮮さが際立つ。それに魚の煮付けとサラダで、祭日の食堂は喜びに満ちている。

厨房では、役目に応じて食事の準備をする。大祭日の厨房は、戦場のようだ。食後の後片付けも尋常でない。毎日が、祈って、食べて、程よい仕事と、そして深い眠りに満たされる。アトスのほとんどの修道院は農場を持っているので、季節の旬の野菜や果物が食堂に並ぶ。冬場のサラダはキャベツと決まっている。野菜の少ない冬場の食堂で、新鮮な甘みのあるキャベツに細切れのニンジン、しぼりたてのまだ香りの高いオリーブオイルと絞ったレモンをかけて味わう。ほとんどの野菜や果物が修道院の農場の収穫物である。冬場は毎日キャベツのサラダが続くが、やがて春が近くなるとマルーリ(レタス)に変わり、夏はトマトとキュウリになる。

食堂には、果物が必ず並ぶ。冬場はみずみずしいオレンジ、キウイ。やがて春が近くなるとリンゴに変わる。そして、5月に入ってほんの短い期間だが、飛び切りおいしいサクランボや桃の季節がやってくる。夏はスイカとメロンが毎日食べられる。

ある日、農場でサクランボ刈りの手伝いをする機会が巡ってきた。たわわに実った枝が垂れ下がって重そうだ。梯子をかけて刈り入れをするのだが、その場で摘み取ったものを口にほうり込み、真っ先に大地の恵みを実感する。いわば賞味しながら摘み取るということだ。修道士たちは梯子の上で聖歌を口ずさんで代わる代わる神を賛美する。この収穫の喜びが自然と神の賛美につながる。厳しかった冬が終わり、うららかな春の日を浴びて心身共に解放され、そこで神の恵みを実感すると、自然と聖歌を口ずさみたくなってくる。

アギア・リプサナ(聖遺物)の開示。1日の祈りも終わって食事も済ませると、就寝するまでに巡礼者たちはその聖堂に保管されている聖人たちの遺骨に接吻し、聖人の起こした奇跡にあやかる。聖人へのとりなしの祈りのために、巡礼に訪れる人々がほとんどだ。

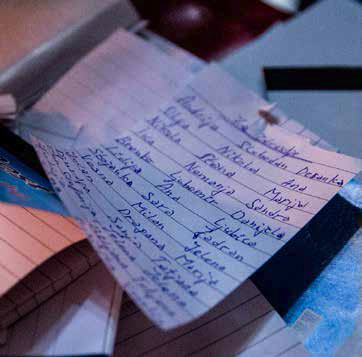

彼らは、紙片に救いを求める知人たちの名前を書いて司祭に祈りを託し、聖人たちの遺物の前で彼らのために祈る。その場に居る者は直接その遺物に接吻し、かざしてもらい聖人の奇蹟にあやかる大切なひとときとなる。そして、彼らは「絶えず祈りなさい」(Ⅰテサロニケ5:17)を実現する。

かつて、アトスの修道院に初めて短い滞在をしたとき、奉神礼に用いる聖パンを焼く仕事を修道院長から与えられている若い修道士と親しくなった。翌朝の聖体礼儀で生者と死者の記憶(生者と死者のために祈ること)をしたいから、聖名(洗礼名)を挙げてほしいと言う。私の名を含めて、父、母、妻、子どもや友人たちなど、思い浮かぶだけ挙げる。この時に、修道院では若干のユーロ紙幣を手渡す必要があると前もって教えられていたので、それを添えて託した。

さて、「絶えず祈ること」を実践することは難しい。正教会の修道院では、食事中でも当番の修道士が交代で祈祷文を読み続けるが、普段食事をしているとき、まして眠っているときなど、祈りを続けることはできない。

「わたしは仕事と祈りで一日を過ごしたとき、十六ヌミア分だけを稼ぎ、その中の二ヌミアを扉のところに置いて、残った金で糧を得る。そして、この二ヌミアを受け取る者は、私が食事をしたり眠ったりしているとき、私のために祈ってくれる。こうして、神の恵みによって、私は、絶えず祈れという掟を実行しているのだ」(谷隆一郎、岩倉さやか訳『砂漠の師父の言葉―ミーニュ・ギリシア教父全集より』知泉書館、174ページ)

ほぼ1年たって彼と再会したときに、「あなたとあなたの家族のために祈っていた」と告げられた。彼は、今も私の名を記憶しているかもしれない。けれど、修道士と再会するまでの1年、私は幾度も奉献礼儀に立っていながら、彼のために祈ることの少なかったことを恥じた。

アトスを訪れて、修道士たちと共に生活した体験は、聖人(ギリシャ教父)の言葉の1節の意味を浮き彫りにした。その後、幾つもこの種の体験をし、その体験をきっかけにして、そこに語られている聖人の言葉の意味に新たに気付く瞬間が訪れることが重なった。

<付記>

本稿では、正教の祈りの姿に迫る、中西裕人(写真・文)『孤高の祈り ギリシャ正教の聖山アトス』所収の写真について解説を加えたものである。(司祭・パワェル中西裕一)