山本七平(1921~1991)は多くの日本人論の著作を出した評論家として知られている。『「空気」の研究』の中で書かれた「日本人の意思決定の根底には“臨在感”ともういうべき空気というものがある」という議論は、日本の組織を論ずるとき、丸山真男と共に現在でもしばしば引用されている。一方で、山本のキリスト教信仰についてはあまり語られることはない。それが最も率直につづられているのが、晩年、雑誌『信徒の友

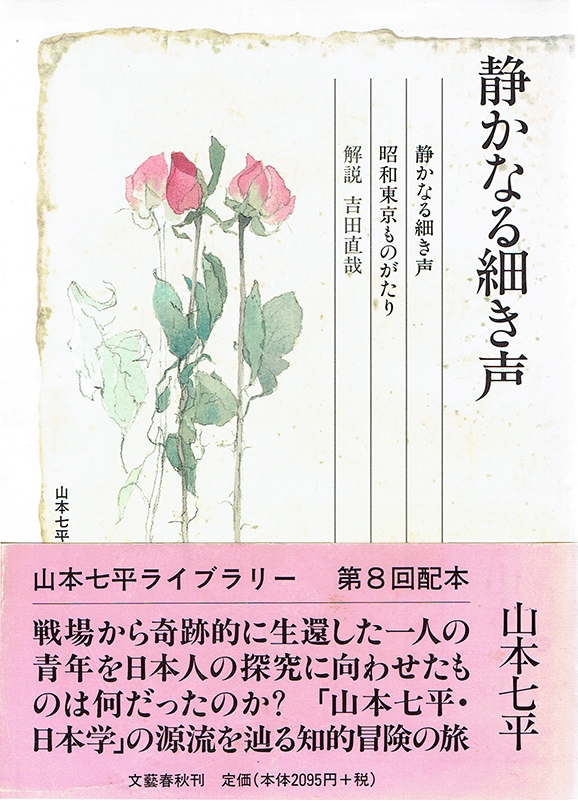

』に連載したエッセーをまとめた『静かなる細き声

』だ。そこでは、自身の生い立ちや信仰、地獄の戦場の中で見たものが静謐(せいひつ)な文章でつづられている。旧約聖書の列王記上19章12節からタイトルが付けられた本書のあとがきで、山本七平の子息、良樹氏は次のように書いている。

「十代の終わり頃、父に尋ねた事がある。

『父上、戦場に「神」はいたかい』

『いた』とのみ、父は答えた」

「父の生涯について考えていると、私の脳裏には旧約聖書に記された(中略)孤高の預言者――エリヤの姿が思い浮かぶ。(中略)『静かなる細き声』『静かにささやく・・・神の声』」

山本七平の生い立ちと、軍隊で考えた「奇跡」

山本は、日本基督教団青山教会に通う熱心なクリスチャンの家庭で育った。新聞を読むなら聖書を読みなさいと言われ、雑誌を見たことも、ラジオを聞いたこともなかったという。穏やかで幸せに育った山本は、青山学院での学生時代、学徒動員で出兵する。入営の少し前、軍隊経験のある恩師の元に挨拶に行ったとき、こんな言葉を送られたという。

「軍隊に行くと、いわゆるインテリというものが、いかに少数・例外者かが、本当によくわかります。山本君のような家庭に育った人は、統計や理屈ではそれがわかっても、それがどういうことなのか、本当はよくわかっていないものです。まして、そのインテリの中のクリスチャンが、どれほどの少数者・例外者かを身をもって実感できるのが軍隊です。これは得がたい経験ですから、その実体をできる限り正確に見ていらっしゃい」

実際、軍隊とは山本にとって、想像を絶する、会話すら成立しない、コミュニケーションの隔絶した世界で、誰に対しても完全に心は許せなかったと書いている。上官や同僚の前で、酒は飲んだことがない、麻雀も花札も競馬も知らない、遊廓(ゆうかく)に行ったこともないと言うと、「そんな人間がいるはずがない」と誰も信じなかった。

「まことに不思議といえば不思議だが、その人間がいま目の前にいるのに、人はそういう人間がいることを信じないのである。(中略)そうなった場合、いつも私は、それに対してどう応答してよいかわからなかった。もっとも、人にどう思われようと一向にかまわない、ということは言える。しかし、『そう思いたいやつには思わしておけ』では、伝道はおろか、日常のコミュニケーションさえ成り立たなくなる。ではどうすればよいのか。いくら考えても方法はなかった。私は内心でつぶやいた。

『こりゃ、奇跡でも起こらにゃ不可能だな』

その瞬間、思わずハッとした。奇跡という言葉が否応なく福音書の奇跡を思い出させたからである。それまで私は、奇跡を本気で考えたことはなかった。いや、なぜ福音書にこんなに奇跡の記述があるのかも、考えたことがなかった。それはなんとなく触れたくない問題であり、まことに無責任にも『奇跡物語がなければ、聖書理解も伝道もずっと簡単だろうな」といったことまで考えていた。

だが、人は、私という平凡な一人間が目の前にいるのに、それをそのままに見ることさえできない。そしてどう考えても『そのままに見ること』は不可能で、それを可能にするには奇跡しかないと、いま、私自身がそう信じていたのである」

そして山本はこのように続けている。

「では、目の前にイエスがおられたら、私に見えるであろうか。そのままを見ればよいと言っても、それはおそらく奇跡なくしては不可能である。いや福音書を読んでイエスが見えるであろうか。いままでのような読み方をやめて、奇跡によってイエスを見た人とともにそれを体験しているという読み方をすれば、本当にイエスが見えてくるかもしれない。同時に奇跡とは何かがわかるかも知れない、私はそう思った。これが軍隊時代に与えられた最大の賜物(たまもの)であった」

極限状態における「平和ならしむる者」

山本はその後、太平洋戦争で最大の戦死者を出したフィリピンの激戦地に送り込まれ、部隊が壊滅し、戦闘が終わった1945年8月28日のことを、「平和ならしむる者」という題で、このような書き出しで始めている。

「その人の名は知らない。また生涯二度とその人に会うこともないであろう。またその人がどういう人なのか、簡単に言えば善人なのか悪人なのか私は知らない。しかしその人のその瞬間の顔を私は終生忘れ得ない」

1945年8月、山本の部隊は、食糧は尽き、伝染病、栄養失調などで歩ける者も十数人という状態で、ルソン島の腐乱死体だらけのジャングルに追い詰められていた。27日に米軍将校に付き添われた旅団副官が来て停戦命令が出され、投降した。

「ジャングルの前端からこの部落までは1千メートルぐらいである。私は自分の生涯において、この1千メートルを歩いたときぐらい、強い恐怖を感じたことはない。名目的には平和になった、しかし自分の生命の安全は保障されていないという状態。こういう状態ほど、不気味な状態はない。(中略)いつ、どこから弾丸が飛んできて射殺されるかわからない。といって、戦闘隊形をとるわけにもいかないという、非常に奇妙な状態に置かれるからである。

(中略)村全体が険悪な雰囲気。『まてよ、ワナじゃないのか。呼び出して嬲(なぶ)り殺しにするつもりではないのか』そんな疑念がわく。そしてそう思うと、全てがそう見えてくる。(中略)案外短い時間だったのかもしれない。だが異常な緊張は、一分を一時間にも感じさせる。

やがてアメリカ軍の将校が来た。彼は完璧な丸腰で、たった一人で、フィリピン人からもらった水牛の角笛をたのしそうに吹きながらやってきた。窓からその姿が見えた瞬間、今度は、どう対応したらよいのか戸惑った。『今日は』と言うわけにもいかず、おじぎも握手も奇妙である。何しろ、今の今まで射ち合っていた相手である。その相手が、勝者としてどういう態度に出てくるのか皆目わからないから・・・。

彼はつかつかと入ってきた。二人は向き合った。彼は私の方をまっすぐに見て、きわめて簡単に言った。『私は軍医だ。歩けない重病人は何人いるか。それを無事に収容するには、われわれはどうすればよいか』――その瞬間、全身の力が抜けた。一瞬にしてすべてが平和になった。二人はきわめて事務的に、日本軍による病人担送終結地点と、終結日時と、その地点に進出するアメリカ軍兵員輸送車の数と日時を打ち合わせた。終わると彼は、きわめて事務的にもう一度念を押して去った。それだけであった。だがこの短い時間に、私の方に大きな心的転回があった。すべてが平和になったのである」

そしてこう続けている。

「イエスは『さいわいなるかな、平和ならしむる者。その人は神の子と称(とな)えられん』と言われた。この言葉はこの言葉のとおりに受け取るべきであろう。イエスは『平和ならしむる者』と言われたのであって、『平和、平和と大声で叫ぶ者』と言われたのでない。平和という単語を口にするかしないかは、『平和ならしむる』ことに無関係である。その軍医は『歩けない重病人は何人いるか。それを無事に収容するには、われわれはどうすればよいか』といっただけで、『平和』という単語を口にしたわけではない。だがその言葉が出た瞬間、そこに平和は訪れ、その人は『平和ならしむる者』となった。そしてその瞬間を人は忘れない。

(中略)それは非常に具体的な言葉であり、すぐに行動を要請する言葉であった。だが、その言葉によって、人の心の中に平和が訪れ、平和が来たのである。昨日までの敵に、『歩けない重病人は・・・』と言ったこの言葉、この言葉こそ『生ける言葉』であり、それは百万言の平和論にまさる平和をもたらす。そして余計なことを言わず、それだけを口にできる人が『平和ならしむる者』なのであろう」

沈黙の20年を経て

戦後、山本は復員し出版業に関わりながら、“沈黙の20年”と自ら語る時代を過ごす。その間山本は、なぜ日本が「現人神」という思想によって染め上げられたのかということに興味を持ち、徳川時代の尊皇思想家・石田梅岩などの研究に一人没頭した。敗戦後、日本中が米国型民主主義礼賛の時代に、そんな本を読んでいるのは頭がおかしいのか、右翼なのかと、しばしば人に首を傾げられた、と書いている。

「これは私にとっては、別に新奇なことではなかった。戦争中に聖書学の本を読んでいれば、みな、少々頭がおかしいと思われるのが普通だったからである。それはいつしか私に、黙って、自分に関心のあることだけに関心を持つという習性をつけてくれた。世の中のことはどうでもよい。世間にどんな思想が流行していようと、それは関係がない。私が関心を持っていることに、世の中もともに関心を持ってほしいとも思わない。まして、私がやっていることを認めてくれとか、評価してくれとかいった気持ちはまったくなかった。(中略)すべては、用いられる時が来れば用いられるのだろう。人は黙ってその準備をしていればよいのであろう」

20年の沈黙を経て、山本は『日本人とユダヤ人』で世に出て論壇のスターとなった。しかしその思想と信仰の原点は、全てこの本に記されているように思える。

冒頭に引用した良樹氏のあとがきはこう続く。

「父の最後の本である本書は、そうした『静かに、細く、ささやく声』によって彫琢(ちょうたく)された、父の、少年時代の軌跡である。分厚いカーテンに覆われた教会堂の窓から沁(し)み込んでくる一条の細い陽光。『道標』に始まる一編一編は、それ一つ一つが、限り無く『静かなる細き声』に添うように描かれ、余分な物は一切無く、静かで、張りつめ、和やかでありながら、厳しい。また一つ一つが詩情に満ちた信仰の詩でありながら、その奥に峻烈(しゅんれつ)な『箴言(しんげん)』の厳格さを秘めている」

そして、最後にはこのようにつづっている。

「そして何より『救われた』個人、あのフィリピンの『戦場』のような『地獄』から、自分以上の存在によって『救い出された』と信じ得る『個人』のみが、自分以上に巨大な『歴史』というものに手を触れ、その『混迷』の中から、自国の伝統を、日本人の真の姿を、『日に新たに救い出す』事が出来たはずなのである。父にとって『救い』とは、あの『歴史』の中に建てられた小さな道標、『静かに立ちつくす』『始めであり、終わり』であった者、聖書の中の『静かなる細き声』、イエス御自身であったに他ならない」

戦後70年、戦争とキリスト教を考える上で、本書はもっと広く読み返される価値がある一冊だろう。

■ 戦争とキリスト教を読む: (1)(2)