本書は、米国の現代思想を哲学的にたどった新書である。そう書くと「小難しい本かな?」と思われる人もおられるだろう。確かにそういった一面は否めない。だがそれだけではない。例えば、2016年のドナルド・トランプ大統領誕生以来、米国の混迷を伝える報道の中に必ずと言っていいほど登場する「リベラリズム」という言葉がある。その思想史的変遷を知らないままこの言葉に出くわすと、私たちは各々勝手にこれを解釈し、かみ合わない議論に終始してしまう。そんな混乱を避けるのに本書はとても有用である。

また、本書で扱っている1970年代から現代に至る米国の思想史は、実はそのまま米国の福音派内の「いざこざ」を語っているともいえる。特にトランプ支持の福音派集団にとっては、本書で紹介される学者や研修者たちは、ある時は自分たちのオピニオンリーダーであり、ある時は反面教師的な思想家であった。いずれにせよ、米国で培養されたキリスト教である以上、米国の哲学思想とは無縁でいられない。そして米国の「焼き直し」とは言わないまでも、その信仰形態において多大なリスペクトをしてきた日本の福音派にとっても、本書は自分たちの聖書解釈に躍動感を与える良い機会となるであろう。

本書は大きく二部構成となっている。第一部は「リベラルとその周辺」で、「リベラリズム」をめぐる歴史的変遷、そして代表的な哲学者の考え方を紹介している。各章で取り上げられる議論や考察のまとめが各章冒頭に掲載されているので、その章がどんな流れになっていくかをあらかじめ知ることができる。特に「リベラリズム」の用法は、各々の時代によって変化があり、しかも哲学者たちが自らの色を加えて新たな「リベラリズム(ネオ・リベラリズムとか真のリベラリズム)」を提示しているので、このまとめがないと一体何の話をしているかが分からなくなってしまう。著者もそれを見越して、こういった丁寧な構成にしているのだろう。さすが「~の教室」と銘打っているだけのことはある。

第二部の「デモクラシーとその彼方(かなた)」は、(著者もそのことは意識しているが)現在進行形の思想を扱うため、これがアカデミズム的検証に耐え得る「思想」たり得るかは未定である。そのため時事的なアプローチとならざるを得ない。だがそうしてくれることで具体性が増すため、読者側からすると親近感が湧くことになる。特にトランプ支持派とサンダース支持派の対立が、単に一時的で政治的なそれではなく、その背後にある歴史的に積み上げられた「イズム」の拮抗(きっこう)であることを理解できたことは、とても大きな収穫であった。

加えて第二部の特徴は、「資本主義」や「民主主義」という私たち日本人がある種「当たり前」として享受しているこの世界の常識を揺さぶる思想(「ポスト資本主義」「左派加速主義」など)が生まれつつあることを詳(つまび)らかにしている点である。これら「現状打破」の思想は、私たちがアプリオリに受け止めてきた世界観を相対化するだけでなく、聖書的世界観に対する「従来型の反発や批判」を論駁(ろんばく)し、新たな視座から聖書を解釈する余地を与えることにも貢献するだろう(というのが私の読みである)。

新たな思想の是非は問われるべきであろう。しかし、ポリティカルコレクトネスが「魔法の杖」として全能性を帯びつつある世界では、早晩、聖書は前近代的な古文書か宗教書という枠に押し込められてしまうだろう。それに対する反発をやめない福音派は、さらなる分断の急先鋒と見なされていくことになってしまう。それではもったいない。

米国ではLGBTや人種問題についてはもはや、「議論する時期」は終わろうとしている。福音派にとっては次第に「触れてはいけないもの」となりつつある。言い換えるなら「心の内でどう思っているかは別にして、表面的には規制コードに触れず、にこやかな笑顔を絶やさない」という信仰者が生み出されているということである。

しかし本書を通して励まされるのは、思想史の世界においては、常に進行形で議論が深められており、フランシス・フクヤマがかつて語った「歴史の終わり」を乗り越えようとする猛者たちがこの壁に挑み続けているということである。

私は福音派の信仰者として、聖書に立脚した価値観を保持したいと願う者の一人である。しかしだからといって、静止画像的な「真理」という枠内に聖書を押し込めることには反対である。「これ以上は議論の余地なし。あとは信じるか退けるかだけ」というような最終決断を常に迫る原理主義者ではありたくない。

私たちは現代に生きている。ということは、属する社会の思想やパラダイムの影響を否応なしに受けざるを得ない。つまりはどこまでいっても相対的な存在である。相対的な私たちが簡単に「絶対」を語ってはならない。だからこそ、聖書解釈もその釈義も、時代という砥石(といし)で磨かれるべきである。時には暴論のように思える思想であったとしても、それに耳を傾け、自らの判断を恐れることなく下す勇気を持つべきであろう。

正直、「ポスト資本主義」の各論は「生煮え」感が否めなかった。しかし、このように知の冒険に勇ましく出立している人間が存在すること、そこに私は希望を見いだす。確かに少々てこずる本である。しかし、読み通したときに得られるものは、計り知れないだろう。ご一読をお勧めする。

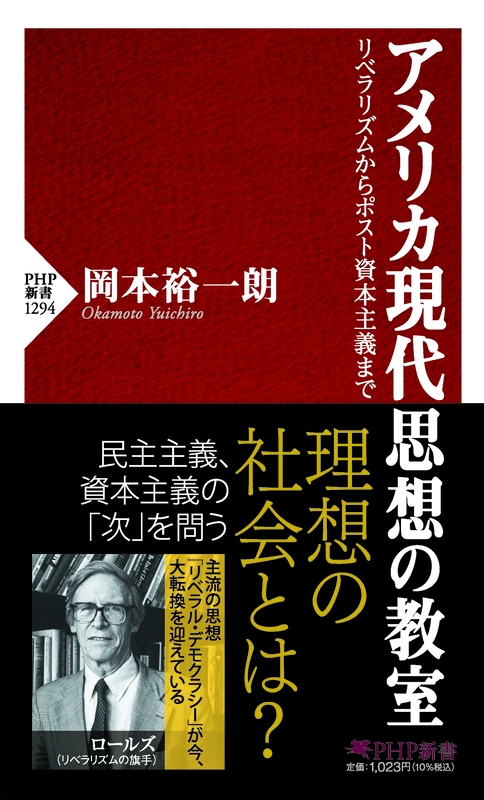

■ 岡本裕一朗著『アメリカ現代思想の教室 リベラリズムからポスト資本主義まで』(PHP新書 / PHP研究所、2022年1月)

◇