正直、ナメてました。罪を告白します。

映画とは、鑑賞する前に勝手に判断してはいけないものです。そのことは重々承知していたはずでしたが、本作「若おかみは小学生!」に対しては、この当たり前のことができていませんでした。

こんな謝罪文からレビューを始めるのは初めてだが、そんな気持ちにさせられた秀作である。原作は、講談社の青い鳥文庫から出版されている令丈ヒロ子の大ベストセラー。20巻で完結しているものの、スピンオフ的な作品が新たな世界観を生み出し、今なお小学生たちの間では絶大な人気を誇るシリーズである。

今年20歳になった長女が小学生時代にはまり、買いそろえたものを現在小学6年生の次女が読んでいる。そのことを知っていたのが逆にあだとなって、映画化と聞いても私の食指は動かなかった。「どうせ清く正しく美しく、を売りにした子ども向けアニメだろう」と思い込んでしまっていたのである。「文部科学省選定作品」というのも鼻についた。

しかしヤフーやネットで話題となり、公開第1週は振るわなかったものの、週を経るごとに好評レビューが相次ぎ、公開から1カ月以上がたっても終了が見えないほどの人気となっている。

そこで私も遅ればせながら鑑賞した。

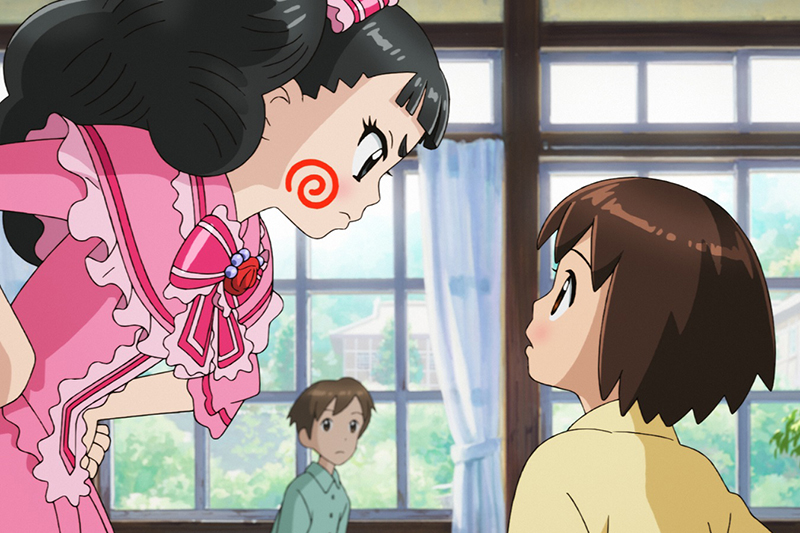

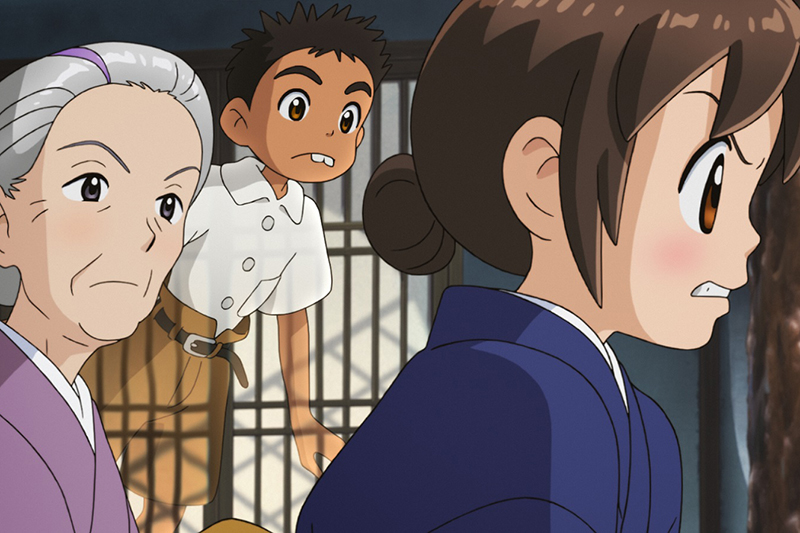

主人公は小学6年生の女の子(おっこ)。両親を交通事故で亡くし、祖母が経営する温泉旅館「春の屋」に引き取られる。都会暮らしから田舎暮らしへ、というカルチャーギャップもさることながら、彼女の周りに突然現れる幽霊(ウリ坊、美陽〔みよ〕)や子鬼(鈴鬼〔すずき〕)がコミカルな笑いを誘う。この辺りまでは「お子様映画」の域を出ていない。

しかし祖母の後を継いで「若おかみ」となる道を半ば強制的に歩まされるうちに、おっこの中にアニメキャラという領域を超えた「人間としての成長」が描かれていく。

そして同時に、およそ子ども向けアニメには不似合いな、それでいてリアリティーあふれる「現実的な重さ」を感じさせるエピソードが淡々と描かれていく。それは両親の死とそこから派生したおっこの内面の変化(トラウマ)である。その描き方は、非情なまでに冷たく重いものである。

つまり本作は、単に子どもたちを楽しませ、笑わせることを目的としたものではなく、不慮の出来事によって生活のみならず、世界観すら激変させられた人間のうめき声をすくい取るヒューマンドラマだったのである。

「若おかみ」という名称で呼ばれ続けたおっこは、やがて旅館で人をもてなすとはどういうことかを学んでいく。同じように親を亡くした少年(自分よりも年下)のわがままを聞き入れ、スイーツを求めて町を奔走したり、年上のお姉さんと会話することで大人も傷つき、落ち込むものだと理解したり、事故で障害を負った男性が家族で楽しく過ごしたい、という願いをかなえようと、嫌われている旧友に頭を下げてでも知恵をもらおうとしたり・・・。

物語は、若おかみとして他者のために尽力するおっこの日常を描きつつ、次第に不穏な空気を醸し出すようになっていく。それにつれて、狂言回し的な幽霊や子鬼の影が文字通り「薄く」なり始め、ついにおっこは自分自身と対決せざるを得なくなる。それは12歳の少女にとってはあまりにも過酷であり、ましておっこのような立場に追いやられた者にとっては、筆舌し難い残酷極まりないシチュエーションであった。

観ているこちらの感情にストレートに訴え掛けてくるほどの激しさであり、まるで首をきりきりと締め上げられているような感覚を私は抱いてしまった。つまり「大人でもこんな状況になったら狂ってしまうで・・・」と思うに十分な出来事なのである。

ここに至って、もはや児童文学だの、文部科学省選定作品だのという言葉は吹っ飛んでしまう。ハリウッド映画などにあるR指定映画でもここまでは描けないだろうというくらいの激しい「心の暴力描写」である。

だが、ここから物語は一気にカタルシスを迎える。それは彼女がそのすべてを理解し、慟哭(どうこく)の叫びを発した後に起こる「奇跡」と言ってもいい。ここに私たちは涙することになる。その言動は、今まで単に呼び名だけの「若おかみ」であったおっこが、真の「若おかみ」となったことを示すのに十分なものであった。

劇中、おっこは旅館「春の屋」にやってくる客人に対して、祖母から聞いたおなじみのフレーズを語る。

「花の湯温泉のお湯は誰も拒まない。すべてを受け入れて癒やしてくれる」

この言葉が文字通り成就して、物語は大団円を迎える。だがこれは、単に物語の中だけの話ではない。主人公は、この言葉を体現する「若おかみ」という立場を自発的に引き受けることで、それに込められた真の意味をつかみ、自らのアイデンティティーを見いだす。彼女にこの自覚が与えられたからこそ、不測の事態、衝撃的な出来事に出会っても自己を崩壊させることなく、自分を価値ある存在と認める告白ができたのである。

人は自らの心を強くするために、自分よりも大きな存在に関わることによって成長が与えられ、「価値ある存在」として自分を受け止めることができる。これが心の強さであり、アイデンティティーの根幹である。そのことを見事に描き切っている。

私は、花の湯温泉の話を劇中で何度も聞くうちに、こんなフレーズを思いついた。

「『福音』は誰も拒まない。すべてを受け入れて癒やしてくれる」

実は映画でおっこがたどった軌跡は、教会に導かれた人々がたどるそれと似ている。人は誰もが大なり小なり心に傷を負い、過去を背負って生きている。そんな彼らが教会にやってきて、キリストに触れる。「福音」を知る。それはすべてを受け入れ、悪しきものを取り去ってくれる。この体験を告白し、やがて喜びを持って生きるようになる。だがそれだけで「福音」の恵みは終わらない。

生きている中で逆境や試練が襲ってくることがある。この言葉が救いとなり癒やしとなるのはその時だ。福音の醍醐味(だいごみ)、真骨頂は、涙と苦しみの中を通るときに、温かく私たちに語り掛け、そして守ってくれる。何があっても揺るがない「寄るべ」となってくれる。

「私はクリスチャンです」と語るその時、私たちは「自分よりも大いなる存在=神」と関わっていることを宣言していることになり、その宣言故に、新しくも決して揺るがないアイデンティティーを見いだすことができるのだ。

この一連の体験が結果的に自らのアイデンティティー(クリスチャニティー)を確固たるものにし、同じような苦しみに遭っている者のために精いっぱい仕えることに喜びを見いだすようにさせていく。

94分という短い(上映)時間だが、私は花の湯温泉のお湯にどっぷりとつかったようだ。そこであらためて、自分の生涯は「福音」という至高のお湯につかり続けていたのだと気付かされた。至福のひと時であった。

本作は、教会でファミリー向けに鑑賞するのに適している。子どもから大人まで楽しめ、また考えさせられ、さらに福音のエッセンスに近い「恵み」をメッセージの本質として抱いている作品である。

まだ劇場で公開しているだろう。ぜひ「若おかみ」体験をしてもらいたい!

■ 映画「若おかみは小学生!」予告編

◇