毎週のように教皇フランシスコについての国際ニュースが報道される。キリスト教の同性愛差別への謝罪、スラム街で人々の足を洗う姿、新自由主義による経済格差への批判、女性助祭の検討など、どれもが現代の世界のキリスト教にとっての大きなテーマであり、新しい姿を自ら示している。

現代世界で最も注目を浴び、人気がある人物というだけではない。ハーバード・ビジネス・スクールでは、スティーブ・ジョブズと並んで「ほぼ1年でローマ・カトリックというブランドを世界規模で再生させた男」として、学ぶ対象となっているという(!)。

しかし、断片的なニュースからは、彼が果たしてどのような人物なのか、その全体像はなかなか分からないのも事実だ。

2015年に英国のベテランジャーナリストによって出版された約700ページ近いボリュームの本書は、膨大な資料と本人へのロングインタビューに基づいて、それを明らかにしてくれる現時点での決定的な評伝といえる。

そこから見えてくるのは、イエズス会の信仰と霊性によって彫刻された禁欲的な神秘主義者、南米の軍事政権下において貧しい人々のただ中で働いたリアリスト(現実主義者)、文学を愛する理想主義者、それでいて政治的能力にたけたタフネゴシエーター(手ごわい交渉相手)、トップと有効な関係を築きながらもボトムダウンで組織を変える変革者などという実に多面的な人間像だ。

そしてそれは20世紀以降のキリスト教の現代史そのものでもある。浩瀚(こうかん)な本書を以下のキーワードに沿って紹介していきたい。それは「移民としてのルーツ」「アルゼンチン現代史と政治」「イエズス会の南米宣教史と文化受容」「イエズス会の教育と霊性」「第二バチカン公会議と解放の神学」「軍事政権下、命がけで人々を助けたリアリスト」「一貫した貧困の現場での働きと霊的世俗化批判」だ。

イタリア移民としてのルーツ

キリスト教はもはや欧米の宗教ではなく、第三世界のほうがはるかに人口は多い。その中でも世界で数の上でも活力の上でも最も力強いのが南米であり、今や世界のカトリック人口の約40パーセントを占めているという。25歳以下の信徒も70パーセントを超える。

フランシスコは現在の難民問題に積極的な発言を行っているが、自身の祖父もまた欧州から新天地を求めた移民の1人だった。本名ホルヘ・ベルゴリオの祖父母は1929年、船でイタリアからアルゼンチンに渡った移民だった。当時のアルゼンチンは天然資源輸出経済で栄え、世界第8位の豊かな国であり、1880年から1914年までに約600万人の移民が押し寄せたという。

貧しい祖父は、現地の神父から資金援助を受けて洋菓子店を始め、成功して定住した。熱心なカトリック信徒の家に1936年に生まれたホルヘは、教会の幼稚園に通い、神父や修道女から教育を受けたという。

現代、紛争や貧困で欧州に押し寄せる移民を思う発言は、自身のルーツともつながっているのかもしれない。

イエズス会の南米宣教史とアルゼンチン現代史

イエズス会が、1534年にイグナチオ・ロヨラによって、ルターによる宗教改革への、カトリックによる対抗宗教改革の先兵として創設されたことはよく知られている。教皇フランシスコは「初のイエズス会出身の教皇」だが、本書ではイエズス会の南米宣教の歴史と思想が、彼の生き方のバックボーンであることも分かる。

南米のキリスト教の歴史は新大陸発見以降の欧州の植民に始まるが、しばしば宣教師たちは貪欲な侵略者であるコンキスタドールたちの共犯者と思われている。しかしその中にあって、イエズス会は原住民の側に立ち、現地の生活に入り込み、欧州国家の植民者の収奪の「防波堤」となり、時には多くの犠牲と弾圧をこうむってきたことはあまり知られていない。(カトリック修道士の南米宣教活動については、中米出身の教会史研究者、フスト・ゴンザレスの『キリスト教史』[新教出版社]も詳しい)

その姿はロバート・デニーロが18世紀南米のイエズス会の宣教師を演じた1986年の映画「ミッション」でも描かれた。イエズス会士は「贈り物の交換」で人々の中に徹底して入り込み、「宣教集落」をつくって牧場を経営し、学校をつくって現地民の教育に携わりながら宣教を行い、「近代アルゼンチンの土台を作ったのは植民地時代のイエズス会士たちだった」とも語られる。

その特徴として知られるのが、現地の文化を認め、積極的に文化受容するという「適応主義」だ。これはフランシスコ・ザビエル以来の日本伝道でも同様に行われた。(また現代、上智大学のイエズス会の研究者が座禅などを積極的に取り入れ研究していることもその表れといえるだろう)

しかしそのやり方は、新大陸を収奪の場と捉えていた欧州列強からは“生ぬるい”として敵視され、18世紀後半にはイエズス会は植民地の資産を没収され一掃された。1767年には世界で約5350人のイエズス会士が逮捕され、1773年に教皇クレメンス14世はイエズス会の弾圧と廃止を命じた。(これは1814年にピウス7世によって復興が許可されるまで続いたという)

アルゼンチンは1816年にスペインから独立するが、支配層は南米生まれのスペイン人が占め、カトリック信仰が強い土地だ。国家と教会は近代化を支える両輪となって働いていたが、1929年の世界恐慌を機に世界8位の経済は長期衰退に入り、1946年に軍人のペロンが政権につくと、「キリスト教の価値観」をめぐってカトリック教会と国家は対立する。

神父は逮捕され、教会を破壊する政策が進められた。映画「エビータ」でも知られるペロンの妻エビータは、“世俗の聖母マリア”として後光をまとった姿で学校の教科書に描かれるようになった。

ペロンは1955年にクーデターで失脚するが、その後アルゼンチンは1983年までの間に18人の大統領が就任する不安定な政治状況が続く。軍事独裁政権下と共産主義者、自由主義者は対立し、カトリック教会の中にも政府支持者と「解放の神学」の支持者、穏健派が分立する状況となる。

イエズス会の教育システム

ベルゴリオは22歳でイエズス会に入会するが、その後14年の訓練の日々を過ごす。共同体の中で生活し、長上には絶対の服従を誓う。そして日々、学習、黙想会、病院などでの実習、巡礼など、15分刻みのスケジュールに沿って日々の生活を行う。

若き日の写真では20人近い同窓たちとほほ笑んでいるが、最終的には彼以外のほとんどが、自ら去り、あるいは去るように促されて修道会を去ったという。それほどの厳しい教育と選別を経て、初めてイエズス会士となることができる。修練期間で特に重視されるのが、イエズス会の創設者ロヨラの著書『霊操』に基づいた霊性と信仰、服従を培うことであり、十数年の間に数カ月間にわたる「霊操」が何度も行われるという。

第二バチカン公会議の風と「解放の神学」

ベルゴリオが入会した1960年代は、20世紀以降の世界のキリスト教を変えた2つの大きな潮流が始まった時代だった。1つが第二バチカン公会議(1962~65年)で、それまでラテン語で行われたミサはそれぞれの国の言葉で行われるようになり、プロテスタントやユダヤ教など他宗教との対話の道が開かれた。

著者はそれを、「貧しい者から遠く離れ、現代世界とは絶縁したようになり、同時代の世界などないがごとくに自分のことばかりに対処していたカトリック教会が変革していくものとなった」と評価しており、現在のカトリックの姿勢もこの延長上にある。

もう1つが社会的抑圧や経済的貧困の視点から神学を問い直そうとした「解放の神学」だ。1955年にリオデジャネイロで創設されたラテンアメリカ司教会議以降、市場経済の拒否を訴え、賃金労働は奴隷制度であり、社会主義はキリストの愛を表現するという思想によって多くの社会実践が行われ、アルゼンチンでも聖職者の1割がその会員となったという。

解放の神学運動はその後南米を中心に力を増すが、1970年代以降、ローマの保守派によって批判され、抑え込まれていく。その中心が教理省長官のラッツィンガー(前教皇ベネディクト16世)だったことはよく知られている。

ベルゴリオもこの2つの潮流のまさにただ中を修道士として歩み出したのだ。

ライバルとしての共産主義者と解放の神学

教皇フランシスコは、たびたび世界の経済格差、新自由主義を批判している。そのため保守派から「マルクス主義者だ」と批判されることもあるが、一貫して「私は共産主義者ではない」としながらも「マルクス主義のイデオロギーは間違っている。(しかし)私は生涯の中で善人のマルクス主義者にもたくさん会ってきたから、(そうした非難も)不快には感じない」とも語っている。若き日々を知るとその意味が初めて分かるだろう。

1960年代、イエズス会の修練生は、学習と同時に、週末には貧困層が住む地区を訪問して回った。ベルゴリオは社会問題に強い興味を持ち、共産主義の本も熱心に読んでいた。しかし共産主義にも、その影響を受けた解放の神学に染まらず、むしろ同時期に台頭してきた「民衆の(プエプロ)神学」(韓国の民衆[ミンジュン]神学とは異なる)に共感していた。

解放の神学が、マルクス主義的なブルジョワジーとプロレタリアートという「階級構造」で民衆を見ているのに対し、「民衆(プエブロ)の神学」は、民衆を歴史的、文化的に捉え、主体を担うものとすると考えた。

若き日々、貧しい人々のただ中で活動したベルゴリオは、「解放の神学」とは一線を画し、イエズス会士としての信仰に基づいた、あくまでも教会における霊性を基盤として、イデオロギーや政党に取り込まれることを拒否するという姿勢を貫いた。それは現在に至る教皇の思想にも強く影響していることが、メッセージから分かる。

しかし、共産主義や「解放の神学」はアルゼンチンの軍事政権下において「敵」というよりも、むしろ貧しい人々のために活動するという「政治的なライバル」というべき存在だったともいえる。それが軍事政権下の彼の活動を示している。

軍事独裁政権下の「汚い戦争」の渦中、密かに人々を助けた「リアリスト(現実主義者)」

フランシスコの教皇就任時に、海外メディアで、彼が軍事政権下に反政府運動に関わっていた司祭を軍に売り渡したのではないかという批判記事が報じられたことを覚えている人もいるだろう。この報道は、後に資料の検証や証言により否定されたが、当時の経緯についても本書は詳しい。

アルゼンチンでは、1969年から83年にかけて約8400人が政府によって殺害される「汚い戦争」と呼ばれる国家テロの時代が長く続いた。この時代、アルゼンチンのカトリック教会は、右派、穏健派、革新派に分かれていた。軍に属する司教も多く、軍事政権を支持する者も多かった。

教会はこの波に巻き込まれ、電話は盗聴され、郵便物は検閲されていた。司教3人が不可解な死を遂げ、20人の司祭が殺害、84人が行方不明、77人が追放されたという。

この時代のベルゴリオの行動は「リアリスト(現実主義者)のタフネゴシエーター」というべきものだ。公然と体制に反対意見を述べることはしないが、極力教会と信徒を守りながら、密かに政府に殺害される危険のある多くの人々や活動家を保護し逃がした。

彼らを修道院の中に「黙想者」「学生」としてかくまい、亡命のために書類や交通手段を整え援助し、時にはアマゾンの国境地帯を越えるルートで逃亡させた。それは全て「匿名」で極秘裏に行われたため、秘書すら彼らが何者であり、どれぐらいの人数だったのかも知らなかったという。その際、国を超えた教会ネットワークが最大限活用されたが、いまだにその実態は語られていない。

さらにしばしば政府や軍の幹部に働き掛け、逮捕された人々を解放させた。今年6月、教皇は「よい司祭は手を汚すことを辞さない」と語っているが、それは、自身がただ政治批判をするのではなく、穏和でありながらも政治的な交渉や活動能力を辞さず活動した「現実主義者(リアリスト)」という背景を考えるとよく理解できる。

そして難民や政治犯について語るメッセージが、体験に基づいたものでもあることに気付かされる。

しかし独裁政権が崩壊すると、このような活動は「はっきりと反対意見を述べるべきだった」「より多くの命を救えたはずだ」という批判にさらされることになった。教皇就任時の一連の批判の火種となったのも、ベルゴリオの働き掛けで救われた元イエズス会士だったという。しかし、彼らはその後、教皇と対面し共にミサをささげ、和解した。

著者は、この経緯を振り返り、当時ベルゴリオは多くの人々に安全な避難場所を提供したが、そこには限界もあり、混乱する政治状況と教会の中で政治的圧力に押しつぶされかけながらも間違いを全く侵さずに乗り切ることは困難だっただろう、と評価しているが、それは妥当な評価と思える。

繰り返すようだが、そこから見えてくるのは、所与のシビアな状況の中で、司祭として人間として最善を尽くそうとした「リアリスト」の姿だ。そして、政治に批判を述べて活動しても、命の危険にさらされることなどない私を含めた安全地帯日本のクリスチャンが適切な評価をするには、あまりにも「政治的に無知」なのかもしれない。(続きはこちら>>)

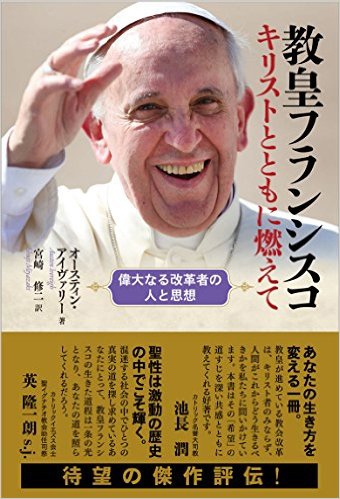

『教皇フランシスコ キリストとともに燃えて』(2016年2月29日、明石書店)