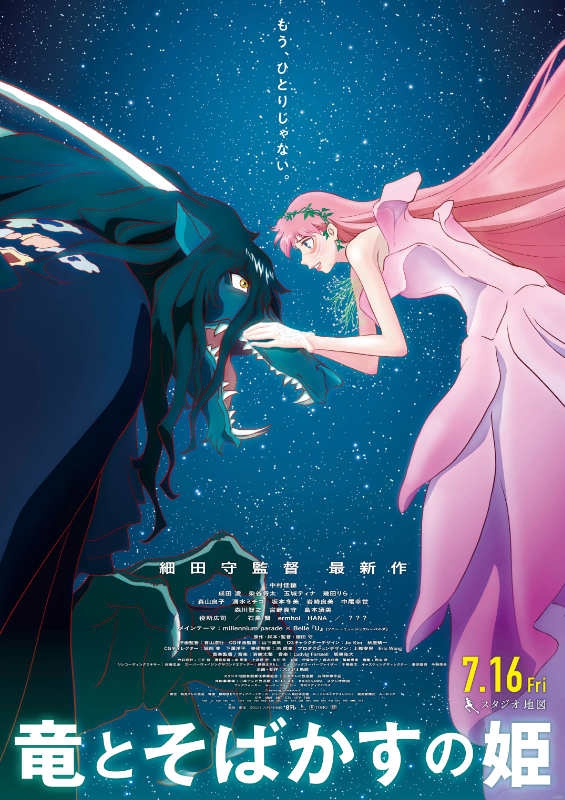

前作「未来のミライ」から3年。オリンピックより少し早い周期で世に送り出される細田守監督の最新作。本作「竜とそばかすの姫」は、7月に開催された第74回カンヌ国際映画祭のカンヌ・プルミエール部門で選出され、上映後に14分以上にわたるスタンディングオベーションを受けた作品である。上映時間も約2時間とたっぷりあり、この夏休みの大作映画の一本となっている。

舞台は「サマーウォーズ」と同じくネット世界。「サマーウォーズ」は「OZ(オズ)」という仮想空間での冒険活劇だったが、今回は「U(ユー)」と呼ばれるネットアプリが全世界を席巻しているという設定である。そのネット内で一人の女子高生が巻き起こす「歌」にまつわる物語が本作の肝である。

映画を観ていくとすぐ分かるのだが、これはディズニーの名作「美女と野獣」をモチーフにし、それを仮想電脳世界で展開したらどうなるか、という分かりやすいコンセプトの作品である。しかし、予定調和的な「おとぎ話」の域を大きく逸脱し、物語は単なるラブストーリーから現代のネット社会への警鐘、そして(意外なことに)その醍醐味をもつまびらかにしようとするものである。各界から「細田ワールドの集大成」と声が上がっているが、まさにそんな雰囲気を感じられる一作である。

物語は冒頭からぶっ飛んでいる。「U」の世界で歌姫となった「ベル」というアバター歌手がいる。その彼女のネットライブのシーンから物語が始まるのだが、これが完璧。CGをふんだんに駆使して、本当にこんな世界が存在し、その中にこんなに歌のうまい人間が存在するのだ、と思わせてくれる。「ベル」の声を担当したのは現役歌手の中村佳穂。その音域の幅に観客は魅了されるだろう。

しかし、このスペクタクルなシーンから一転、今度はさえない田舎町に住む平凡な女子高生「鈴(すず)」の生活が描き出される。彼女は、かつて母親が水難事故に遭った見ず知らずの子どもを助けようとして命を落としてしまったことから、心に傷を受け、素直に自分のことを他者に表現できずにいた。そんな恥ずかしがり屋で人付き合いの苦手な彼女が、実は「ベル」だったのである。まあ、「鈴=ベル」という最も分かりやすいアバター名ではあるのだが・・・。

ここにもう一人「竜」と名乗るアバターが登場する。彼(または彼女)は、「U」の世界の乱暴者で、お尋ね者である。そんな彼を捕まえようと、「自主警察」的な世直し集団たちが登場し、物語は一気に加速していく。果たして「竜」は誰なのか。どうして「U」の世界で暴れまわっているのか。このミステリーが、観る者の興味を最後まで持続させる。

「竜」と出会った「ベル」は、彼が住むお城に招待される。ここからが「美女と野獣」的な展開となるのだが、「竜」はもとより「ベル」もまたアバターであるため、本当の姿(つまり女子高生の鈴)を誰にもさらしていない。このひねりが後半に見事な感動を生むことになる。

ネット社会だからこそ巻き起こる騒動と、同じくネット社会だからこそ生まれる感動。そのバランスがうまく取れているとは言い難い場面も幾つかあるが、おしなべて現代性を見事に切り取って、ハートウォーミングな着地を決めている細田監督の手腕は「メダル級」だといってもいい。

劇中、ネットの恥部とでもいうべき問題が露呈する場面がある。それは、「U」の世界は皆が匿名であるため、アバターを通して相手に語り掛けた言葉が本心からのものなのかどうか、また行動にリアリティーがあるかどうか、誰も知ることができないことである。このネット社会特有のユニークさを通して、「人を信じるとはどういうことか」「相手を知るとはどういうことか」という普遍的テーマが浮き彫りになってくる作りとなっている。

「竜」と目されたある人物がこう叫ぶ。「助ける? 助ける? 助ける? 何も知らないくせに! 助ける? 助ける? 助ける? 口先だけなら何だって言える!」 そう語る人物の目から涙がこぼれ落ちる。そのシーンを観て、私も目から涙が流れた。それは、教会の中で何度も目にし、そして体験してきた光景と同じだったからである。

「祈ってるよ」「何かあったら言ってね」「神様がいるから大丈夫」。そういう形式としての励ましや言葉掛けは何度も聞かされてきた。しかしほとんどの場合、相手はそう言ったことすら覚えていない。もしかしたら教会こそ、映画の「U」のような仮想空間なのかもしれない。皆が「クリスチャン」というアバターを着て、表面的な会話とその場限りの「言葉」を掛け合う――。昔の記憶がこの時によみがえってきた。私にとってのキリスト教会黒歴史の一幕である。

だが、「ベル」は「竜」の叫びを聞き、自分の真実を告げようとする。それは、「U」の世界のアバターを捨て、本当の姿(すなわち鈴自身の顔)をさらすことで、自分がいかに「竜」のことを案じているかというリアリティーを訴えることを意味していた。そのリアリティーを伝える具体的な方法が「歌」であった。

どうして歌なのか。それは、歌はその歌い手のパーソナリティーを丸裸にする力があるからではないだろうか。このことをキリスト教会に当てはめるなら、教会とは「キリストのからだ」として皆が本音で語り合い、相手のために支え合う場であるはず。だからこそ、毎週の礼拝は楽しく、ワクワクし、そして心から「神に自らをささげきる機会」となるはずだ。しかし、クリスチャン歴を重ねれば重ねるほど、いつしかこの感動がルーティーンに、喜びが形式に取って代わってしまう。

この硬直化、そして私のような黒歴史遍歴を打ち砕く方法がある。それが礼拝で歌う賛美である。ワーシップでも聖歌でも賛美歌でもいい。その歌声には、参加者の真実が出る。私もゴスペルシンガーの歌声に心洗われ、自らの至らなさ、未熟さを思い知らされた経験がある。だから私はこうして牧師をしていられるのだ。

本作は、歌の力に始まり、歌のリアリティーによって幕を閉じる。それはまるで教会で歌われる賛美の力を彷彿(ほうふつ)とさせる。考えてみれば、ゴスペルだろうがJーPOPだろうが、歌が歌い手によって左右されるということは何ら変わりがない。教会の礼拝が、また自身の信仰がどうにもマンネリ化していると思う人がおられるなら、本作を観て歌の底力に触れてみてはいかがだろうか。そうすることで、負の連鎖に陥ることに歯止めがかかり、心から主を賛美する、礼拝をささげることができるようになるのではないだろうか。

■ 映画「竜とそばかすの姫」予告編

◇